- 大学生の就活は3年生の6月から始まる

- 一般的な就活スケジュール・開始時期

- 選考時期が早い業界

- 選考時期が遅い業界

- まずは就活をするにあたって自己分析を始めよう

-

【優良版】就活を有利に簡単に終わらせるおすすめツール

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問で性格診断) -

【就活生】Lognavi適性診断

(性格テスト90問、SPI練習問題) -

【就活生】SPI頻出問題集(LINEで無料配布)

(SPI/Webテストの問題練習)

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

客観的な性格診断を受ける

客観的な性格診断を受ける(適性診断AnalyzeU+)

公式サイト

(https://offerbox.jp/)

*プロフィール登録で優良企業のスカウトGET!

みなさんこんにちは。「就活の教科書」編集部です。

「まだ就活は始まってないけど、いつから始まるんだろう。」

そんな不安を抱えている大学生は多いのではないでしょうか。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活生くん

就活生くん

最近考え始めたんだけど、就活っていつから始めればいいのかな。

早ければ早いほど有利っていうのは聞いたことがあるんだけど、実際に何をいつから始めればいいのかわからない・・・

就活生ちゃん

就活生ちゃん

私はまだ全然自己分析や業界研究ができていなくて焦っています。

自己分析・企業研究っていつから始めて、どのくらいで終わっておくべきなんでしょうか。

わかります。僕も就活を始めたばかりの頃に、いつから何をしたら良いのか悩んだ経験があります。

「就活のために行動したいけど、何をいつからしたら良いのかわからない」

そんな不安な状況、今すぐ解決したいですよね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

そこでこの記事では、就活はいつから始めたら良いのか、一般的な就活スケジュール・開始時期について解説していきます。

合わせて、就活のために何をいつからすべきなのか、選考時期が早い業界3つ、選考時期が遅い業界2つについても紹介します。

この記事を読めば、就活でいつから何を始めたら良いのかがわかり、「就活で動き出すのが遅れた…」なんてことを避けられます。

就活をいつから始めたら良いのかわからない就活生のみなさん、この記事を読んで、周りの就活生よりも早く行動して内定を獲得しましょう!

先に結論をお伝えすると、「就活始めたけど何をすれば良いのかわからない…」なら、「適性診断AnalyzeU+」で、自分の強みと適性職種を診断するのがおすすめです。

ちなみに「適性診断AnalyzeU+」以外にも、性格テスト90問で長所や適職を診断できる「Lognavi適性診断」、Webテストで頻出の問題がわかる「SPI頻出問題集」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 【就活生】適性診断AnalyzeU+(全251問、客観的な性格診断)

【公式サイト】https://offerbox.jp/

- 診断結果より優良企業からスカウト

- 【就活生】Lognavi適性診断(性格テスト90問で長所や適職を診断)

【公式サイト】https://lognavi.com/

- SPI問題も無料、180,000人が利用中

- 【就活生/転職者】SPI頻出問題集(公式LINEで無料配布)

【公式サイト】https://reashu.com/linelp-spi/

- Webテストで頻出の問題がわかる

「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という就活生は、「適性診断AnalyzeU+」であなたの強みを正確に診断するのがおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

目次

就活はいつから始まるの?

就活生くん

就活生くん

就活に向けて動き出したいんだけど、

就活はいつから始まるのかわからない…

まずは、就活に向けていつから動き出せば良いのか、解説しますね!

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活は大学3年生の5月~6月くらいから始まる

結論から言うと、就活は大学3年生の6月から始まっていることが多いです。

その理由は、大学3年生の6月に企業のインターンシップの情報が解禁されるからです。

インターンシップとは、「学生が就業前に、企業で職業体験をすること」です。

企業は優秀な学生を早い時期から確保するために、インターンシップを実施します。

そして、企業はインターンシップで優秀な学生を見つけた場合、早い時期から特別に選考を始めたり、社員が学生と連絡を取ったりして、採用へつなげようとします。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

大学3年生の3月に企業エントリーが始まって、

大学4年生の6月に選考が始まるらしいよ!

そんな言葉を聞いたことはありませんか。

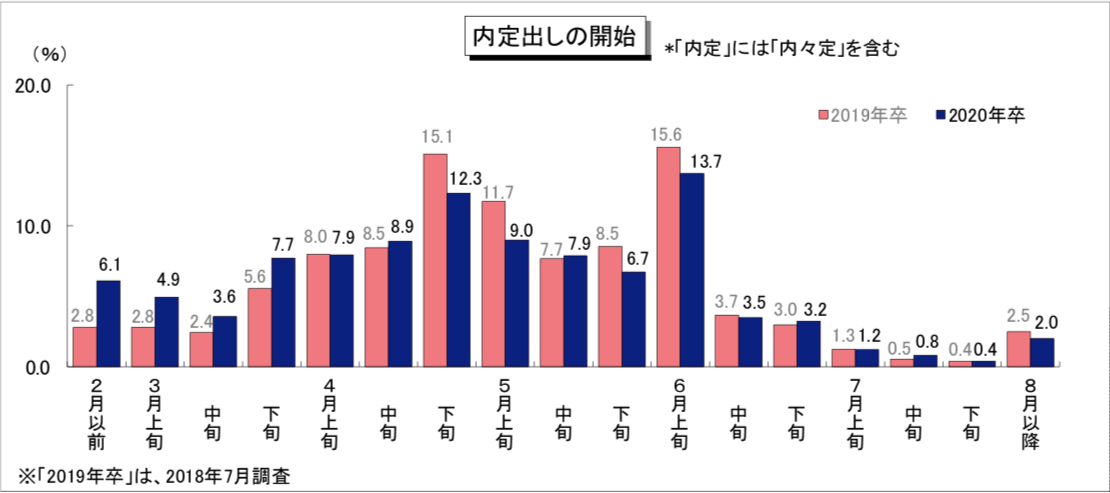

経団連が定める「本選考6月スタート」という就活ルールは、あくまで企業側の建前で、実際の就活時期はもっと早くから始まっています。

2020年卒の学生を対象としたアンケートでは、従来であれば選考が開始される時期の大学4回生6月までに、対象学生の75%が既に内定を手にしています。

株式会社ディスコ キャリタスリサーチ「2020 年卒・新卒採用に関する企業調査-採用方針調査」より引用

就活生ちゃん

就活生ちゃん

じゃあ大学3年生のインターンシップの時点で、既に選考は始まっているんだね!

そういうことです。

大学3年生でいつから就活を始めたら良いのかわからない方は、とにかく早い時期から動きだすことが大切です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

【現状】大学3年生の秋・冬頃から本気で取り組む人が多い

就活は大学3年生の春から始まっていますが、現状としては大学3年生の秋・冬頃から本気で取り組み始める人が多いです。

ですので、大学3年生の時にサマーインターンに参加できなくても、焦る必要はありません。

大学3年生の秋・冬から始めれば十分に挽回できます。

サマーインターンを逃した就活生は、遅れを取り戻すために効率的に就活ができるように情報収集をするのがおすすめです。

「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。

就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。

適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。

診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。

「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる

- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる

- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる

(適性診断AnalyzeU+)

就活はいつから始めるべき?

就活生ちゃん

就活生ちゃん

じゃあ結局、就活はいつから始めるべきなの?

【結論】就活は大学3年生の4月から始めた方がいい

結論から言うと、就活は大学3年生の4月から始めた方がよいです。

理由は、サマーインターンに参加することで、内定を取れる確率が格段に上がるからです。

サマーインターンの募集は早ければ大学3年生の4~6月、多くの日系大手企業は7~8月頃に行われるので、4月から選考対策を始めておくのがおすすめです。

今から就職活動を始めるなら、内定者が簡単に解説していますので、「【内定者が教える】就活の始め方|自己分析・業界研究・選考対策別に解説」という記事を参考にしてください。

では次に、一般的な就活スケジュール・開始時期についてお話します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

また「就活解禁日や業界別の就活選考スケジュール」について、Youtube動画でも簡単に解説しています。ぜひ見てみてくださいね!

⇒ 【1ヶ月遅れたら内定取れない!?】就活生必見!就活解禁日/各業界の就活スケジュールを解説!【就活:転職】

「就活を始めてみたもののまだわからないことが多い…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」であなたの性格を診断するのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、10分~15分で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みと弱み、おすすめ職種を診断してくれます。

また、診断後にあなたの強みや弱み、専攻などをOfferBoxのプロフィールに入力することで、大手や隠れ優良企業からの特別スカウトをもらえます!

「就活で何をすれば良いかわからない…」という人は、単なる自己分析だけではなく、「自分に合う」企業からの特別スカウト機能もある適性診断AnalyzeU+で診断してみると良いですよ!

(適性診断AnalyzeU+)

【いつから始める?】一般的な就活スケジュール・開始時期

就活生くん

就活生くん

就活に向けて早く動き出さないといけないのはわかったけど、

具体的にいつから就活を始めればよくて何をしたら良いのか教えてほしい!

では、「いつから何をすれば良いのかわからない」就活生のために、一般的な就活のスケジュール・開始時期を紹介しますね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活はおおよそこのスケジュールで進んでいきます。

企業エントリーが大学3年生の3月から始まるので、大学3年生の3月に就活を始めても遅いことがわかりますね。

遅くとも大学3年生の2月までには自己分析や業界研究を済ませられるよう行動しましょう。

実際に就活の流れは、「【就職活動の流れを内定者が全て解説】就活準備から選考対策、内々定まで」という記事で内定者が解説していますので、参考にしてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

自己分析・企業研究(大学3年生4月~5月)

大学3年生4月~5月は、まず自己分析と企業研究から始めましょう。

自己分析は、自分の強み・弱みを把握したり、仕事をする上で大切にしたいこと、企業選びの軸などを決めます。

自己分析が終わったら、志望企業・業界を決めるために、企業研究・業界研究を行います。

詳しい自己分析や企業研究のやり方は次の記事で解説しています、

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

サマーインターンに応募(大学3年生5月~7月)

大学3年生5月~7月は、サマーインターンへの応募を開始します。

募集開始時期は、5~6月は外資系企業やコンサルティング会社が多く、7月は日系大手が多いです。

サマーインターンは10社以上応募する学生が多く、そこから平均で3~5社のインターンに参加しています。

インターンだからといって選考が簡単なわけではなく、SPI受験が必要な場合もあるので、早めに選考対策を始めておきましょう。

サマーインターンに参加(大学3年生7月~9月)

大学3年生7月~9月はサマーインターンに参加します。

サマーインターンの場合、合計で3~5社のインターンに参加する学生が多いです。

サマーインターンは1日間のものから2週間以上のものまであります。

また、インターンが選考を兼ねているものや、全く選考と関係のないものまであります。

各社のインターンの内容は、就活口コミサイトに掲載されていることがあるので、参加前にチェックしておくことをおすすめします。

冬インターンに応募(大学3年生10月~12月)

大学3年生10月~12月は秋冬インターンに応募をします。

夏インターンに落ちた企業も、秋冬インターンで再度応募できるので、志望度の高い企業のインターンには必ず応募しておきましょう。

秋冬インターンは授業期間に行われるものがほとんどなので、サマーインターンよりも期間が短いものが多いです。

ゼミや研究発表と被ることがよくあるので、開催時期には注意しましょう。

冬インターンに参加(大学3年生12月~2月)

大学3年生12月~2月は冬インターンに参加します。

冬インターンは内定に直結しやすいため、より選考意識を持って参加する必要があります。

企業エントリー・企業説明会参加(大学3年生3月~大学4年生4月)

大学3年生3月~大学4年生4月は企業エントリー、企業説明会参加をします。

この時のポイントはとにかく多くの企業にエントリーをすることです。

本選考は1次募集、2次募集、それ以降の募集というように段階がありますが、1次募集が一番内定を貰いやすいです。

ですので、なるべく早い段階から応募するようにしましょう。

選考面接(大学3年生3月~大学4年生6月)

大学3年生3月~大学4年生6月は選考面接の時期です。

内定を貰うまでに面接は平均で3~4回あります。

面接の対策については以下の記事で詳しく解説しているので、読んでみて下さい。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活のやり方に関する記事一覧

「最近就活を始めたけど、何から手を付ければいいか分からない」という就活生には、 就職活動の流れ という記事がおすすめです。

以下の記事を読むだけで、就活の流れを完全に理解できるので、就活生なら必ず読んでほしいです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。

以下のリンクからぜひ応募してみてください。

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。

就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。

適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。

診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。

「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる

- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる

- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる

(適性診断AnalyzeU+)

【何から始める?】就活のためにまずすべきこと3つ

就活生くん

就活生くん

就活に向けていつから行動すれば良いのかがわかった!

でも、就活の準備って具体的に何をすれば良いの?

就活の準備っていつから何をしたら良いのかわからないですよね。

では、これから就活のためにすべき3つのことを紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 準備①:自己分析(大学3年4月〜大学3年6月)

- 準備②:インターンシップに参加する(大学3年6月〜大学3年12月)

- 準備③:企業説明会に参加する(大学3年6月〜大学3年12月)

- 準備④:ESの頻出質問に対する回答作成(ガクチカ・自己PRなど)

それぞれ、順番に解説していきますね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備①:自己分析(大学3年4月〜大学3年6月)

これから就活のためにすべきこと1つ目は、自己分析(大学3年4月〜大学3年6月)です。

自己分析とは、自分の個性や、長所・短所、価値観などについて振り返り、把握することです。

自分の個性や、長所・短所、価値観などを把握することで、自分のことを相手に伝えられるようになります。

就活では、自分の情報を相手にしっかりと伝えることが大切です。

就活の準備としていつから何を始めたら良いのかわからない方は、大学3年の4月から自己分析を始めてみてください。

就活では自己分析は欠かせません。

自己分析については、以下の記事で網羅的に紹介しています。

自己分析についてもっと知りたい大学生は、合わせて参考にしてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備②:インターンシップに参加する(大学3年6月〜大学3年12月)

これから就活のためにすべきこと2つ目は、企業研究(大学3年6月〜大学3年12月)です。

インターンシップとは、企業に実際に行って試しに働いてみることです。

インターンシップには以下の3種類があります。

- 1day (一日で完結するインターンシップ)

- 3~5day (3日から5日程で完結するインターンシップ)

- 長期インターンシップ (1ヶ月以上継続的に働くインターンシップ)

インターンシップをして実際に働いてみることで、「働くとはどういうことか」「自分にはどの仕事が向いているのか」などを知ることができます。

また、インターンシップに参加することで、本選考が優遇される企業もあり、参加するメリットがたくさんあります。

まずはいくつかのインターンシップに参加してみて自分はどのような仕事が向いているのかを確かめてみてください。

インターンシップは実際の業務を経験できることもあるので、企業研究をする方法として最もオススメです。

インターンシップのやり方については以下の記事で詳しく解説しているので、インターンシップについてさらに詳しく知りたい就活生は参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備③:企業説明会に参加する(大学3年6月〜大学3年12月)

これから就活のためにすべきこと3つ目は、企業説明会に参加する(大学3年6月〜大学3年12月)です。

企業説明会とは、企業が就活生に向けて仕事内容や企業の魅力などを説明するイベントのことです。

企業説明会にもいろいろな種類がありますが、おすすめは合同説明会に参加する事です。

合同説明会とは、たくさんの企業が集まって企業の説明をするイベントで、一度に多くの企業について知ることができるのでおすすめです。

また、企業によっては、企業説明会に参加しないと本選考に進めないといったことがあります。

企業説明会や合同説明会に積極的に参加して、自分に合った企業を見つけてみてください。

企業説明会の中でも合同説明会は一度にたくさんの企業に会えるのでとてもおすすめです。

合同説明会については以下の記事で詳しく解説しているので、合同説明会について詳しく知りたい就活生は参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備④:ESの頻出質問に対する回答作成(ガクチカ・自己PRなど)

これから就活のためにすべきこと4つ目は、ESの頻出質問に対する回答作成です。

ES(エントリーシート)の質問事項には、ほとんどの企業で出される頻出質問があります。

頻出質問は主に、「学生時代に力を入れたこと(ガクチカ)」「自己PR」「キャリアプラン」などです。

これらの回答は何回も使いまわすことになるので、あらかじめ準備しておきましょう。

ES提出時に気を付けるべきことも同時に分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「就活を始めてみたもののまだわからないことが多い…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」であなたの性格を診断するのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、10分~15分で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みと弱み、おすすめ職種を診断してくれます。

また、診断後にあなたの強みや弱み、専攻などをOfferBoxのプロフィールに入力することで、大手や隠れ優良企業からの特別スカウトをもらえます!

「就活で何をすれば良いかわからない…」という人は、単なる自己分析だけではなく、「自分に合う」企業からの特別スカウト機能もある適性診断AnalyzeU+で診断してみると良いですよ!

(適性診断AnalyzeU+)

【いつからする?】就活に慣れてきたらやるべきこと4つ

就活生くん

就活生くん

僕は自己分析や企業説明会に参加したりして、就活に慣れてきました。

次にどんなことをやるべきなのでしょうか?

就活に慣れてきたら次にやるべきことは以下の4つです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 準備①:業界研究(大学3年6月〜大学3年12月)

- 準備②:企業研究(大学3年6月〜大学3年12月)

- 準備③:SPI対策(大学3年12月〜大学3年3月)

- 準備④:OB訪問(随時行う)

就活に慣れてきたら次にやるべきことについてそれぞれ詳しく解説していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備①:業界研究(大学3年6月〜大学3年12月)

就活に慣れてきたら次にやるべきこと1つ目は、業界研究(大学3年6月〜大学3年12月)です。

業界研究とは、志望する業界の特徴を理解することです。

志望する業界の特徴を知ることで、志望する企業への理解が深まります。

例えば、業界研究をすることで、「志望する企業の強みは何なのか」「志望する企業は、その業界で何番手なのか」などを把握できます。

志望する企業の面接対策としても、業界研究は重要です。

業界研究については、以下の記事で網羅的に解説しています。

業界研究についてもっと知りたい大学生は、合わせて参考にしてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備②:企業研究(大学3年6月〜大学3年12月)

就活に慣れてきたら次にやるべきこと2つ目は、企業研究(大学3年6月〜大学3年12月)です。

企業研究とは、志望する企業の情報や特徴などを理解することです。

企業の選考を受けるにあたって、面接で志望動機は絶対に聞かれます。

志望動機を話すためには、企業の特徴や情報を理解しておくことが必要です。

したがって、志望する企業の情報を把握することは、選考を受けるまでに済ませておきましょう。

企業研究の方法は、新卒採用ページを見る、説明会に参加する、インターンシップに参加するなどがあります。

企業研究について不安な大学生は、企業研究について詳しくわかりますので、こちらの記事を参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備③:SPI対策(大学3年12月〜大学3年3月)

就活に慣れてきたら次にやるべきこと3つ目は、SPI対策(大学3年12月〜大学3年3月)です。

SPIとは、応募者の能力や人となりを把握するための適性検査のひとつです。

SPIは基本的に「言語分野」と「非言語分野」の2種類で構成されていますが、企業によっては英語の問題が課されることもあります。

SPIは短時間で多くの問題を解く必要があるので、普段から文章を読んだり、簡単な計算をできるよう対策しておきましょう。

SPIについては、以下の記事で網羅的に解説しています。

テストセンターについて不安がある大学生は、合わせて参考にしてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

準備④:OB訪問(随時行う)

就活に慣れてきたら次にやるべきこと4つ目は、OB訪問(随時行う)です。

OB訪問とは、就活に関する情報を収集するために、自分の所属する大学のOBを訪問することです。

最近では、志望する企業に所属する社会人を訪問することもOB訪問と呼びます。

OB訪問をすることで、企業で働くことの実際など、現場で働いている人ならではの話が聞けます。

就活について悩んでいる大学生も、一度はOBに相談してみることをオススメします。

OB訪問については、以下の記事で網羅的に解説しています。

OB訪問についてもっと知りたい大学生は、合わせて参考にしてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。

就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。

適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。

診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。

「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる

- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる

- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる

(適性診断AnalyzeU+)

選考時期が早い業界3つ

就活生くん

就活生くん

「業界によっては選考時期が早いところもある」と聞いたけど、それって本当?

どんな業界でいつから選考が始まるのでしょうか?

本当です。

業界によっては、大学3年生の冬頃には選考が終わっているなんてこともあります。

では、選考時期が早い業界3つを紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 選考時期が早い業界①:コンサルティング業界

- 選考時期が早い業界②:IT業界

- 選考時期が早い業界③:マスコミ業界

それでは、それぞれ解説していきますね。

選考時期が早い業界①:コンサルティング業界

選考時期が早い業界1つ目は、コンサルティング業界です。

一般的にコンサルティング業界は、早い企業だと大学3年生の8月〜10月には選考が始まることが多いです。

コンサルティング業界は大学生から人気な業界ですが、その選考時期の早さから、対策が不十分なまま選考を受け、不採用になる学生が多いです。

コンサルティング業界は、エントリーシート(ES)や筆記試験の対策だけでなく、フェルミ推定やケース面接にも対策が必要です。

十分に時間を取れる大学3年生の夏頃までに、しっかりと対策をしておきましょう。

選考時期が早い業界②:IT業界

選考時期が早い業界2つ目は、IT業界です。

一般的にIT業界は、大学3年生の12月〜大学3年生の3月には選考が始まることが多いです。

IT業界は設立して間もない企業が多いため、経団連の就活ルールが関連しておらず、早期から選考を行なっている企業が多いです。

また、企業によっては通年採用をしている企業もあります。

企業によって選考時期が大きく異なるので、IT業界を志望する大学生は早い時期から選考情報を得るようにしましょう。

選考時期が早い業界③:マスコミ業界

選考時期が早い業界3つ目は、マスコミ業界です。

マスコミ業界は非常に人気で、優秀な学生を早期から確保するために、就活解禁の大学3年生の3月1日から選考が始まることが多いです。

特にキー局のアナウンサー職などは、大学3年生の12月、1月頃にはエントリーシートの受付を締め切ります。

「選考を受けようとしたら、もう募集が終わっていた…」なんてことにならないためにも、マスコミ業界を志望する大学生は早期から情報を得るようにしましょう。

選考時期が早い業界がわかりましたね。

では次に、選考時期が遅い業界についてお話します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活を始めてみたもののまだわからないことが多い…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」であなたの性格を診断するのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、10分~15分で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みと弱み、おすすめ職種を診断してくれます。

また、診断後にあなたの強みや弱み、専攻などをOfferBoxのプロフィールに入力することで、大手や隠れ優良企業からの特別スカウトをもらえます!

「就活で何をすれば良いかわからない…」という人は、単なる自己分析だけではなく、「自分に合う」企業からの特別スカウト機能もある適性診断AnalyzeU+で診断してみると良いですよ!

(適性診断AnalyzeU+)

選考時期が遅い業界2つ

就活生くん

就活生くん

選考時期が遅い業界は、どんな業界でいつから始まるのでしょうか?

もちろんその通りで、選考時期が遅い業界もあります。

では、選考時期が遅い業界2つを紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 選考時期が遅い業界①:公務員

- 選考時期が遅い業界②:アパレル業界

それでは、それぞれ解説していきますね。

選考時期が遅い業界①:公務員

選考時期が遅い業界1つ目は、公務員です。

一般的に、公務員の種類によって選考が行われる時期が異なります。

地方公務員:大学4年生の4月〜6月

国家公務員(総合職):大学4年生の4月

国家公務員(一般職):大学4年生の6月

自治体によって選考時期や選考日程は異なるので、志望する自治体の選考情報は早めに入手しておきましょう。

選考時期が遅い業界②:アパレル業界

選考時期が遅い業界2つ目は、アパレル業界です。

一般的にアパレル業界は、大学4年生の6月以降に選考が始まることが多いです。

アパレル業界は二次採用や秋採用を行なっている企業が多いので、内定をもらう時期も遅くなります。

アパレル業界は選考時期が遅いため、就活への準備にしっかりと時間をかけられます。

志望する大学生は受ける企業をじっくり探しましょう。

では最後に、これから就活のためにすべき5つのことを紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活のやり方がわからない…」「就活はどこから始めれば…?」という就活生には、「適性診断AnalyzeU+」がおすすめです。

就活初期の段階で自分の強みや弱みなどの性格を把握していれば、業界・企業選びや、ES、面接で困ることはなくなるからです。

適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに10分~15分で終わる質問からあなたの強みや弱み、適性職種を詳しく検査してくれます。

診断結果をあなたの自己PRに使用でき、プロフィールに入力することで、大手や優良企業から特別スカウトも来ます。

「自分の強みを教えて欲しい!」「ESや面接で困ることなくスムーズに就活を進めたい!」という方は、「適性診断AnalyzeU+」を利用してみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 251問の質問と100万人のデータから強み診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる

- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる

- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる

(適性診断AnalyzeU+)

「就活はいつから?」以外の、よくある悩み

「就活はいつから?」以外のよくある悩みは、以下の記事で詳しく解説していますので、合わせて読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活を始めてみたもののまだわからないことが多い…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」であなたの性格を診断するのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、10分~15分で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みと弱み、おすすめ職種を診断してくれます。

また、診断後にあなたの強みや弱み、専攻などをOfferBoxのプロフィールに入力することで、大手や隠れ優良企業からの特別スカウトをもらえます!

「就活で何をすれば良いかわからない…」という人は、単なる自己分析だけではなく、「自分に合う」企業からの特別スカウト機能もある適性診断AnalyzeU+で診断してみると良いですよ!

(適性診断AnalyzeU+)

まとめ:就活は早い時期から動き出すことが大切

いかがだったでしょうか。

今回は、「就活の教科書」編集部が、①就活はいつから始まるの?②一般的な就活スケジュール・開始時期③選考時期が早い業界3つ④選考時期が遅い業界2つ⑤これから就活のためにすべき5つのことを紹介しました。

これらをまとめると、以下の通りです。

まず、就活はいつから始まるのかを解説しました。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活は大学3年生の6月から始まっていることが多い

次に、選考時期が早い業界3つを紹介しました。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- コンサルティング業界

- IT業界

- マスコミ業界

次に、選考時期が遅い業界2つを紹介しました。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 公務員

- アパレル業界

最後に、これから就活のためにすべきことを5つ紹介しました。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 準備①:自己分析

- 準備②:業界研究

- 準備③:企業研究

- 準備④:SPI対策

- 準備⑤:OB訪問

「周りの友達がまだ就活をしていないし、自分もまだいいや。」と思っている大学生は多いと思います。

しかし、就活は早くから行動する大学生の方が必ずうまくいきます。

少しのスキマ時間にでも、興味のある業界や企業を調べてみましょう。

「就活って意外と楽しいかも!」と思えるはずです。

この記事を参考にして、就活を早めにスタートしてみてくださいね。

「就活の教科書」では他にもたくさんの記事を掲載しています。

ぜひ他の記事も参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部