- SPI非言語の問題は難しいと感じる人が多い

- SPI非言語の練習問題例

➔練習問題を解いてみる - SPI非言語ができない時の対策法は「何回も問題を解く」など

- SPI非言語ができない人向けの問題集は「これが本当のSPI3だ」

- SPIの非言語問題を練習できるアプリは「SPI言語非言語・一問一答」

-

Webテスト(SPI,玉手箱など)の対策には、以下のツールがおすすめ

-

【就活生/転職者】SPI頻出問題集(LINEで無料配布)

(SPI/Webテストの頻出問題を練習) -

【就活生】Lognavi WEBテスト

(言語・非言語118問,性格診断90問) -

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問で性格診断)

-

【就活生/転職者】SPI頻出問題集(LINEで無料配布)

この記事では、SPI非言語の問題と解くコツを紹介していきます。

また、SPI非言語問題が難しすぎると感じる/できない時の対策法も解説しています。

ちなみに、「SPIやテストセンターで落ちたくない」「Webテストを効率的に勉強したい」という人は、SPIやWebテストの例題を短時間で練習できる「SPI頻出問題集(公式LINEで無料配布)」などのサービスを活用しましょう。

この記事を読めば、SPI非言語で頻出の公式をチェックして短期間での対策方法がわかります。

「SPI非言語が解けない・・・」や「SPI非言語の問題ってどうやって対策したらいいのだろう?」などと悩んでいる就活生はぜひ読んでみてください。

「SPIなどのWebテストで落とされたくない!」という方には「Lognavi WEBテスト」で本番の問題に近い練習をして、効率良く得点をUPさせるのがおすすめです。

ちなみに「Lognavi WEBテスト」以外にも、公式LINEで簡単に利用できる「SPI頻出問題集」、251問の性格診断「適性診断AnalyzeU+」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 【就活生】Lognavi WEBテスト(言語・非言語118問,性格90問)

【公式サイト】https://lognavi.com/

- 自分の実力を客観的に知れる

- 【就活生/転職者】SPI頻出問題集(公式LINEで無料配布)

【公式サイト】https://reashu.com/linelp-spi/

- Webテストで頻出の問題がわかる

- 【就活生】適性診断AnalyzeU+(全251問、客観的な性格診断)

【公式サイト】https://offerbox.jp/

- 診断でSPI性格検査の練習も

「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は「SPI頻出問題集」で練習問題を解いてみるのが一番おすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

目次

- 【難しすぎ?】SPIの非言語とは

- SPI非言語公式一覧

- 【順列・組み合わせ編】SPI非言語の対策

- 【推論編】SPI非言語の対策

- 【集合編】SPI非言語の対策

- 【割合編】SPI非言語の対策

- 【料金割引編】SPI非言語の対策

- 【損益算編】SPI非言語の対策

- 【仕事算編】SPI非言語の対策

- 【速度算編】SPI非言語の対策

- 【年齢算編】SPI非言語の対策

- 今回参考にした問題集

- 【短期間でできる】SPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法

- SPI非言語問題ができない時の対策法5つ

- SPI非言語ができない人向けのおすすめ問題集

- SPIの非言語問題を練習できるアプリ

- まとめ:SPIの非言語ができない人はたくさん練習問題を解こう

【難しすぎ?】SPIの非言語とは

就活生くん

就活生くん

僕は就活生ですがSPIを受けることになりました。

非言語が難しいと聞いたのですが、本当ですか?

SPIの非言語はよく難しいと言われますが、受けたことがない人はどのような問題がでるのか分からないですよね。

そこで、今からSPIの非言語とはについて大きく2つのことを解説します。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

- SPIの非言語で難しすぎ/できないと感じる人は多い

- SPI非言語の問題数と特徴

SPI非言語の問題数と特徴

SPI非言語の問題数は回答者によって変わります。

時間が言語と非言語合わせて35分であるため、その時間内で解ける問題数になります。

SPI非言語の問題の特徴は、時間が短く問題数が多いことです。

SPI非言語の問題自体はそれほど難しくないですが、問題数が多く時間が全然足りないので、難しいと感じる人が多いです。

SPI非言語は時間が足りないと感じる人が多いですが、問題に慣れたり解法を覚えたりすることで、解くスピードを速めることができます。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

ちなみにSPIの言語については以下の記事で詳しく解説しているので、言語の対策をしたい人はぜひ読んでみてください。

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

SPI非言語公式一覧

就活生くん

就活生くん

SPI非言語の公式を覚えたいですが、教えてください!

分かりました!

ここでは、SPI非言語の公式を一覧にまとめましたので参考にしてみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

| 公式①組み合わせ |

|

| 公式②集合 | ベン図を書けるようにする |

| 公式③割合 |

|

| 公式④仕事算 | それぞれかかる日数を分母にして足す。 |

| 公式⑤料金割引率 |

|

| 公式⑥損益算 |

|

| 公式⑦速さ・時間・距離 |

|

| 公式⑧流水算 |

|

| 公式⑨通過算 | 速さ= (列車+トンネル)=時間 |

公式を事前に確認しておくと、問題を解くスピードを上げられるので必ず覚えておきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

【順列・組み合わせ編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

それではこれから、順列・組み合わせの例題について見ていきましょう!

1、2、3、4の4枚のカードがあります。

3枚選んで3桁の整数を作ることを考える。

設問(1) 同じカードを何回も使って良い場合、整数は全部で何通りできますか。

| A:24通り | B:48通り | C:60通り |

| D:64通り | E:75通り | F:96通り |

設問(2) 同じカードを1度しか選べない場合、整数は全部で何通りできますか。

| A:24通り | B:48通り | C:60通り |

| D:64通り | E:75通り | F:96通り |

解答

設問(1) D:64通り

設問(2) A:24通り

解説

設問(1)

百の位、十の位、一の位の順で、カードを選んでいきます。

それぞれの位でカードの選び方は、1~4の4通りあります。

よって、4 × 4 × 4 = 64 通り

となります。

設問(2)

百の位、十の位、一の位の順で、カードを選んでいきます。

百の位は、1~4のカードから1枚選ぶので、4通りです。

十の位は、百の位で選んだカード以外の3枚のカードから1枚を選ぶので、3通りです。

一の位は、百の位と十の位で選んだカード以外の2枚のカードから1枚を選ぶので、2通りです。

以上より、作ることができる整数は、4 × 3 × 2 = 24 通り

となります。

対策方法

順列・組み合わせの問題は似ているため、どちらの問題であるか混合しやすいです。

そのため、順列・組み合わせの問題の解き方を覚えた上で、どちらの問題であるのか区別できるようにしましょう。

また、順列や組み合わせには公式があるので、以下の公式を覚えておきましょう。

◆順列の公式

①n個のものを全部並べる場合

n ! = n ( n – 1 ) ( n – 2 )・・・× 1

②n個のものからr個を取り出して並べる場合

nPr = n ( n – 1 ) ( n – 2 )・・・{ n – r + 1) }

= n ! / ( n – r ) !

◆円順列の公式

n個のものを円に並べる場合

( n – 1 ) !

◆組み合わせの公式

n個のものからr個を選ぶ組み合わせの数

nCr = nPr / r !

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

>> 性格診断を利用してみる

問題の難易度は中高生で習ったレベルなので、確実に正解できるようにしておきたい問題です。

また、場合の数、順列、組み合わせ、確率については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

SPI/テストセンターの対策に役立つ記事一覧

「志望企業の選考にSPIがあるけど、時間が足りない」という就活生には以下の記事がおすすめです。

以下の記事を読めば、SPIの能力検査と性格検査対策方法について知れ、簡単に選考を通過できるようになるので、ぜひ参考にしてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。

以下のリンクからぜひ応募してみてください。

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【推論編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

P、Q、R、S、Tの5つの支店の売上高を比較した。

5つの支店について次のことが分かっている。

ⅰ)Rの売上高は、Sより上である

ⅱ)Tの売上高は、Rよりも上だが、1位ではなかった

ⅲ)Qの売上高は、Pより上である

ⅳ)同じ売上高の支店はない

次のア、イ、ウの推論のうち、必ず正しいものはどれか。

ア Qの売上高は1位である

イ Sの売上高は5位である

ウ 2位はPまたはTである

| A:アだけ |

| B:イだけ |

| C:ウだけ |

| D:アとイの両方 |

| E:アとウの両方 |

| F:イとウの両方 |

| G:アとイとウのすべて |

| H:必ず正しい推論はない |

解答

E: アとウの両方

解説

順位を推論する問題は、想定できる順位のパターンを全て洗い出す。

下記のルールにしたがって、与えられた情報を図式化する。

「順位の高低関係のみ」を表現するときは、「[ 順位がより高い方 ] > [ 順位がより低い方 ]」と表す。

「連続する順位の並び」を表現するときは、「[ 順位が高い方 ] → [ 順位が低い方 ]」と表す。(ただし、この問題では使わない。)

このルールにしたがって、問題文の情報を図式化する。

ⅰ)「Rの順位は、Sより上である」より、RとSの順位関係は、「R > S」・・・①

ⅱ)「Tの順位は、Rよりも上だが、1着ではなかった」より、TとRの順位関係は、「□ > T > R」・・・②

①、②より、「□ > T > R > S」・・・③

ⅲ)「Qの順位は、Pより上である」より、「Q > P」・・・④

③、④より、考えられる順位は、次の4通りである。

| 順位 | |||||

| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | |

| パターン1 | Q | P | T | R | S |

| パターン2 | Q | T | P | R | S |

| パターン3 | Q | T | R | P | S |

| パターン4 | Q | T | R | S | P |

ここで、推論ア~ウについて考えると

表より、1位はQである。よって、ア「Qは1位である」は必ず正しい。

表より、5位はSかPである。よって、イ「Sは5位である」は正しいとは限らない。

表より、2位はPまたはTである。よって、ウ「2位はPまたはTである」は必ず正しい。

したがって、正しい推論はアとウの両方。

対策方法

推論はテストセンター非言語で最も難しい問題だと言われています。

そんな推論のコツは以下の2つです。

コツ①:考えられるパターンを紙に書き出す

コツ②:表を作って整理する

とにかくたくさん練習して、早く解けるように対策しておきましょう。

推論はSPIの非言語で最も難しいと言われています。

一番対策に時間がかかる分野なので、優先して対策するようにするのがよいですね!

また、推論の問題に関しては以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

【集合編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

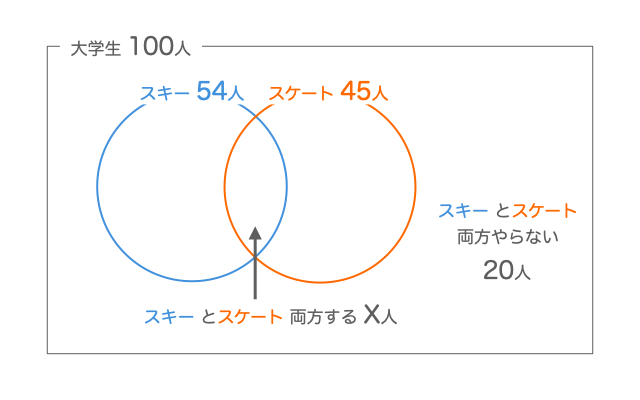

ウィンタースポーツについて、100人の学生に対してアンケート調査を行った。

スキーをしたことがあると答えた学生は54人、スケートをしたことがあると答えた学生は45人であった。

また、スキーもスケートもしたことがないと答えた学生は20人であった。

この時、スキーもスケートも両方すると答えた学生は何人か?

| A 12 | B 13 | C 14 | D 15 |

| E 16 | F 17 | G 18 | H 19 |

解答

H:19人

解説

ベン図に情報をまとめると考えやすくなります。

スキーをする54人とスケートをする45人を足すと単純に足すと、スキーとスケートの両方をする人を2回足してしまうことになります。

スキーとスケートの少なくともどちらかをしたことがある人は、

54 + 45 – X = 99 – X (人)

となります。

一方、大学生100人のうち、両方やったことがない人は20人なので、80人がいずれかをやったことがある人の数になります。

よって、99 – X = 80

X = 19

対策方法

集合の分野はベン図を使って解きます。

集合の解き方のコツは以下の通りです。

コツ①:ベン図を書く

コツ②:ベン図では、何が被っている部分で、何が被っていない部分なのかを意識する

集合の分野は最初見たときすごく難しいと思いましたが、対策するとすぐに解けるようになるので安心してください。

また、SPIの集合の問題に関しては以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【割合編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

ある日の美術館Aの来場者は6000人で、そのうち40%が女性、60%が男性であった。

また、男性の来場者のうち、70%が20歳以上であった。

男性の来場者のうち、20歳未満の人数は何人か。

| A:880人 | B:980人 | C:1080人 | D:1180人 |

| E:1280人 | F:1380人 | G:1480人 | H:1580人 |

解答

C:1080人

解説

問題文を読みながら、順番に人数を計算していきましょう。

全体の来場者数6000人のうち、男性の割合が60%なので、

男性の来場者数は 6000 × 0.60 = 3600 人 です。

このうち、20歳未満の割合は30%であるので、

男性来場者のうち、20歳未満の人数は、

3600 × 0.30 = 1080人

となります。

対策方法

割合の問題は公式に当てはめると比較的簡単にクリアできます。

割合の問題の公式は「求める数=全体×割合」です。

しっかりと問題を読んでミスをなくしたい分野ですね。

割合の分野は特に間違えたくない分野ですね!

間違えないようにしっかり復習しましょう。

また、以下の記事でもSPIの割合の問題について詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

【料金割引編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

ある水族館の入場料は、大人1人1,500円だが、20人以上の団体に関しては、15人を超えた分について入場料を2割引きにしています。

50人の団体で入るとき、入場料の総額はいくらになりますか。

| A:22,500円 |

| B:42,000円 |

| C:50,000円 |

| D:60,000円 |

| E:64,500円 |

解答

E;64,500円

解説

50人のうち、正規料金の人数と割引料金が適用される人数をそれぞれ把握しましょう。

15人を超えた分について2割引とあるので、

15人が正規料金、50 – 15 = 35人が割引料金となります。

よって、総額は、1,500 × 15 + 1,500 × 0.8 × 35 = 22,500 + 42,000 = 64,500円

対策方法

料金割引の問題は、割引された価格がいくらであるか求める問題です。

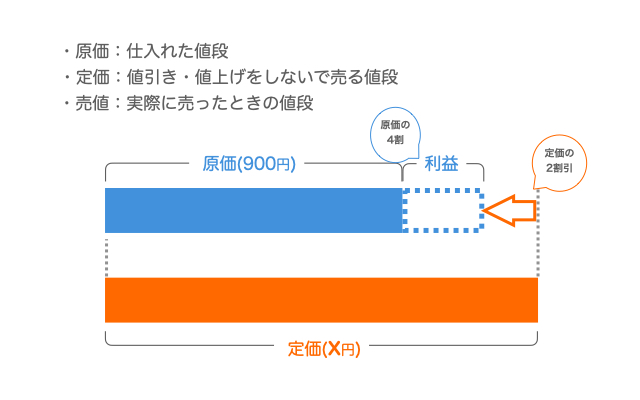

料金に関する問題は、定価・原価・売値などの単語がでてくるので、それぞれどういう意味で使われているのか覚えましょう。

また、以下の公式を覚えておくと便利です。

◆公式①

割引額=定価×割引率

◆公式②

割引後の額=定価×(1ー割引率)

また、定価・原価・売値の意味をまとめておくのでこれらの単語の意味はしっかり理解しておきましょう。

原価:商品を仕入れる時の価格

定価:商品を売るときの元の価格

売値:定価から割引などによって値段が変動した時の価格

料金割引の問題は大人と子供で値段が違ったり、平日と休日で問題が違ったりします。

問題文をしっかりと読むようにしましょう。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【損益算編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

ではこれから、損益算の例題をいていきます!

原価が900円の品物に、定価の2割引で売っても、原価の4割の利益が得られるように定価をつけた。定価はいくらか。

| A 1450円 | B 1475円 | C 1500円 | D 1525円 |

| E 1550円 | F 1575円 | G 1600円 | H 1625円 |

解答

F:1575(円)

解説

原価・定価・売価の言葉の意味と、関係を図にすると理解しやすいです。

定価を求めるので、定価をX(円)とおきます。

売値は、定価の2割引きなので、定価の8割が売値になります。

売値は、0.8X (円)です。

売値が、原価+利益の値段と等しくなります。

原価は900円、利益は原価の4割なので、

900 × (1 + 0.4) = 0.8X

X = 1575(円)

対策方法

損益算で使える公式を以下にまとめておきます。

コツ①:利益=定価ー原価であることを意識する

コツ②:利益、定価、原価のどれを文字で置くかを考える

損益算は以上の2つのことを意識して、練習問題をたくさん解きましょう。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

>> 性格診断を利用してみる

損益算はたくさん用語が出てくるので、頭が混乱しないようにまとめていきましょう。

また、損益算については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

【仕事算編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

ある仕事をPさんが1人ですると12日かかります。

同じ仕事をQさんが1人ですると6日かかります。

2人でこの仕事をすると、何日で終わらせることができるでしょうか。

| A:1日 | B:2日 | C:3日 | D:4日 |

| E:5日 | F:6日 | G:7日 | H:8日 |

解答

D:4日

解説

全体の仕事を1とおくと、

Pさんが1日でする仕事量は、1 / 12

Qさんが1日でする仕事量は、1 / 6

となります。

2人で仕事を終わらせるのにかかる日数をX日とおくと、

PさんがX日でする仕事量は、X / 12

QさんがX日でする仕事量は、X / 6

と表せます。

よって、2人がX日間でする仕事量は、(X / 12) + (X / 6)

と表せます。全体の仕事量は1なので、

(X / 12) + (X / 6) = 1

(X / 12) + (2X / 12) = 3X / 12 = X / 4 = 1

X = 4

対策方法

仕事算はある仕事をする時にかかる時間や速さのことです。

仕事算は全体の仕事量に対して、1人が単位時間にした仕事量を求め計算することで簡単に求めることができます。

仕事算もたくさん問題を解いて練習することでコツがつかめてきます。

仕事算も初見では解くのが難しいと思いますが、解き方を覚えてしまうと簡単に解けます!

また、以下の記事でも仕事算について詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【速度算編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

PさんとQさんの2人が1週1.2kmの池の周りを歩いて周回します。

Pさんは時速4.8km、Qさんは時速4.2kmの一定の速度で歩きます。

今、PさんとQさんは同じ地点にいて、同時に池の周りの反対方向に歩き始めました。

このとき2人が再び出会うまでの時間は何分かかりますか。

| A:5分 | B:8分 | C:10分 | D:12分 |

| E:15分 | F:18分 | G:21分 | H:24分 |

解答

B:8分

解説

まずは時速を分速に直します。

1時間は60分なので、

Pさんの速度:4.8 / 60 = 0.08 km/分

Qさんの速度:4.2 / 60 = 0.07 km/分

T分後に2人が出会うとすると、出会うまでに歩いた距離はそれぞれ

Pさんの歩いた距離:0.08 × T km

Qさんの歩いた距離:0.07 × T km

となります。

また、出会うまでに2ひんが歩いた距離の合計は池の1周の距離と等しいので、

0.08T + 0.07T = 1.2

T = 1.2 / 0.15 = 8 分 となります。

対策方法

速度算とは「時間・距離・速さ」に関する公式を用いて、速さ・時間・距離を求める問題です。

速度算の対策のコツは以下の通りです。

コツ①:距離=速さ×時間の公式を意識する

コツ②:単位を揃える

速度算もSPIのなかでは比較的解きやすい問題といえます。

確実に答えを合わせられるようにしましょう。

速度算については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

【年齢算編】SPI非言語の対策

問題例と解き方の解説

現在、Aさんの年齢は45歳、Aさんの長男Bくんの年齢は10歳です

Aさんの年齢がBくんの年齢の2倍になるのは何年後ですか。

| A:5年後 | B:10年後 | C:18年後 | D:20年後 |

| E:25年後 | F:28年後 | G:30年後 | H:35年後 |

解答

E:25年後

解説

2倍になるのはX年後とおきます。

X年後の2人の年齢は、

Aさん:45 + X 歳

Bくん:10 + X 歳

よって、45 + X = 2 ( 10 + X)

X = 25

となります。

対策方法

年齢算は、年齢に関する計算を示します。

年齢算は基本的に鶴亀算という計算方法を使うことで求めることができます。

年齢算は何をXとおくかを意識して解くようにしましょう。

年齢算も練習あるのみです。

以上で紹介した分野以外にもSPI非言語で出題される分野があります。

SPI非言語の他の出題分野については以下の記事で詳しく解説しているので、興味のある分野を選んで読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

今回参考にした問題集

今回の例題は、こちらの問題集を参考にさせていただきました。

もっと問題練習に取り組みたい人は、問題集や参考書等で練習することをおすすめします。

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

【短期間でできる】SPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法

就活生くん

就活生くん

SPIや玉手箱、その他のWebテストをいろんな企業の選考で受けないといけないのですが、SPI対策以外にもESや面接などに時間を使いたいです。

短期間で合格ラインまで持っていけるような対策法はないのでしょうか?

短期間でSPIやWebテストの対策をして選考にサクッと通過できるようにしたい就活生は多いです。

そこでここでは、短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法を紹介しますね。

先に結論を伝えておくと、SPIやWebテストの良く出る問題を練習しておくのが一番おすすめですね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

対策法:SPIやWebテストのよく出る問題を練習しておく

対策法:性格テストの模擬練習をしておく

対策法:SPI対策本を買って苦手分野の問題に取り組む

それでは、それぞれ解説していきます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

対策法:SPIやWebテストのよく出る問題を練習しておく

短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法は「SPIやWebテストのよく出る問題を練習しておく」ことです。

SPIや玉手箱、Webテストでは、毎回似たような問題が数多く出題されるため、頻出問題だけでも勉強しておくことで合格ラインを越えられることが多いです。

そこで問題をたくさん練習したい方は、SPIやWebテストの問題を網羅した「SPI頻出問題集」を使うのがおすすめです。

言語・非言語両方の頻出問題が網羅されている

二字熟語90選/四字熟語50選で言語の対策がしっかりとれる

実際の問題に近い演習ができる

\ 140,000人以上が利用中! /

SPIの練習問題を解く

(SPI頻出問題集)

*公式LINE限定で無料配布中!

SPI頻出問題集は「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」という非常に信頼性の高い口コミがありますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

対策法:性格テストの模擬練習をしておく

短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法は「性格テストの模擬練習をしておく」ことです。

実は就活生にはあまり知られていないですが、SPIやWebテストでは性格検査で落ちることがよくあります。

言語や非言語の問題だけを対策していると、性格テストで落ちることになってしまうため、性格テストの対策もする必要があります。

そこでおすすめなのが、本番同様にSPIの性格テストを体験できる「適性診断AnalyzeU+」です。

251問の質問があるのでSPIやWebテストの性格検査の対策に向いている

100万人のデータから診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる

ついでに診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる

\ 大手,優良企業からスカウトが届く! /

客観的な性格診断を受ける

(適性診断AnalyzeU+)

*プロフィール登録で優良企業のスカウトGET!

適性診断AnalyzeU+は「SPIの性格検査以外にもちゃんと自分の強みがわかる」という点で非常に就活生からの評価が高い診断ですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

対策法:SPI対策本を買って苦手分野の問題に取り組む

短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法は「SPI対策本を買って苦手分野の問題に取り組む」ことです。

SPIの対策本には、どのように対策すべきかやどんな問題が出題されるのかが詳しくまとめられています。

そのため、しっかりと対策したい方にはSPIの参考書をおすすめします。

SPIの問題集を反復して解くうちに、SPIの問題形式になれることが出来ます。

解く時にはしっかりと時間を計測して練習しましょうね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

SPI非言語問題ができない時の対策法5つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

SPI非言語の練習問題と解くコツについて理解することができました。

もしSPI非言語問題ができない時にそれに対して対策法があれば教えてください!

分かりました!SPI非言語問題ができない時の対策法を今から5つ紹介します。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

対策法①:問題集を何回も解く

対策法②:基本的な公式はしっかりと覚える

対策法③:苦手分野を克服する

対策法④:時間を意識して問題を解く

対策法⑤:解き方を覚える

対策法①:問題集を何回も解く

SPI非言語問題ができない時の対策法の1つ目は、問題集を何回も解くことです。

SPIは何度も解いて、問題に慣れたり解き方を覚えたりするようにしましょう。

たくさんの問題集を解くよりも同じ問題集を何回も解くことをおすすめします。

問題は問題集だけではなくWebサイトでも解くことができるので、活用していくのがよいですね。

問題集がたくさんあってどれがいいのか分からないという人は、この記事で紹介しているので参考にしてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

対策法②:基本的な公式はしっかりと覚える

SPI非言語問題ができない時の対策法の2つ目は、基本的な公式はしっかりと覚えることです。

非言語は数学だから何も覚えなくていい、ということはありません。

基本的な公式がいくつかあるので、それをしっかりと覚えるようにしましょう。

具体的には、速度算の公式や順列・組み合わせなどが挙げられます。

基本的な公式は覚えるといっても高校までで習ったものだと思うので、復習することでどのような公式があったか思い出しましょう。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

対策法③:苦手分野を克服する

SPI非言語問題ができない時の対策法の3つ目は、苦手分野を克服することです。

問題集で自分の苦手分野を認識し、苦手分野を克服するようにしましょう。

闇雲に問題数を解くよりも、苦手な部分を重点に勉強した方が効率良く点数をのばすことができます。

自分の苦手分野を把握するにもどのような問題があるのか知る必要があります。

なので、とりあえず問題集を1周するようにしてみましょう!

苦手分野はみんなそれぞれ違うものです!

自分の苦手分野を見つけていきたいですね。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

対策法④:時間を意識して問題を解く

SPI非言語の問題ができない時の対策法の4つ目は、時間を意識して問題を解くことです。

SPIは基本的には、問題数が多く時間が足りないものです。

さらに、1問ずつに時間制限があり一定の時間を過ぎたら時間切れになってしまいます。

なので、それも考慮して問題を解いていきたいですね!

高得点の人でも時間内にすべて解き切れなかったという人が多いので安心してください!

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

対策法⑤:解き方を覚える

SPI非言語の問題ができない時の対策法の5つ目は、解き方を覚えることです。

SPI非言語の問題は解き方が決まっています。

さらに解き方の種類もそこまで多くないので、解き方を覚えてしまいましょう。

解き方を覚えるためには問題をたくさん解いていくことが重要です。

問題集でたくさん問題を解いていきましょう!

テストセンターで何回も問題を解いていっても、問題の解き方を覚えることができます。

何回もテストセンターでSPIを受検するようにしましょう。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

SPI非言語ができない人向けのおすすめ問題集

就活生くん

就活生くん

SPI非言語ができない時の対処法について知ることができました。

実際に問題集などを解いて対策していきたいと思いますが、おすすめの問題集などはありますか?

分かりました!今から、SPI非言語ができない人向けのおすすめ問題集について解説していきます。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

問題集①:これが本当のSPI3だ

問題集②:史上最強SPI&テストセンター

問題集③:7日でできる!SPI【頻出】問題集

問題集①:これが本当のSPI3だ

SPIができない人向けのおすすめ問題集の1つ目は、「これが本当のSPI3だ」です。

「これが本当のSPI3だ」はSPIを初めて解くという人におすすめです。

SPI対策本で有名な「SPIノートの会」が著書です。

解説がとても詳しく書かれていることが一番の特徴です。

逆に解説が詳しく書かれている分、問題数は少なく問題も基本的なものが多いのがデメリットです。

この問題集が物足りないなと感じる人には今から解説する「史上最強SPI&テストセンター」をおすすめします。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

問題集②:史上最強SPI&テストセンター

SPIができない人向けのおすすめの問題集の2つ目は、「史上最強SPI&テストセンター」です。

「史上最強SPI&テストセンター」の特徴は、難易度の高い問題が多く掲載されていることです。

大手有名企業を狙って高得点を取りたいと思っている人におすすめの教材です。

しかし、解説が簡潔にしか書かれていないので、テストセンターの勉強を始めたばかりという人にはおすすめできません。

模擬テストも付いているため、実力試しをしたいという人にもおすすめです。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

問題集③:7日でできる!SPI【頻出】問題集

SPIができない人向けのおすすめの問題集の3つ目は、「7日でできる!SPI【頻出】問題集」です。

たった1週間で対策ができるので、試験を受けるまで時間がないという就活生におすすめの問題集です。

さらに、イラストや解説が豊富なので、SPIを初めて勉強するという就活生にもおすすめの教材です。

しかし、1週間で対策できるように重要な問題を絞って掲載されているので、問題数自体は少ないです。

この問題集では物足りないと感じる就活生は、先ほど紹介した2つの問題集を解くのをおすすめします。

また、SPIのおすすめの対策本については以下の記事でも詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

SPIの非言語問題を練習できるアプリ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

SPIができない人向けのおすすめの問題集について知ることができました。

私は隙間時間などにスマホで対策をしたいのですが、SPIの非言語問題を練習できるアプリなどがあれば教えてください。

分かりました!今から、SPIの非言語問題を練習できるアプリを3つ紹介します。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

アプリ①:「就活の教科書」公式LINE

アプリ②:SPI言語非言語・一問一答

アプリ③:SPI Lite

アプリ①:「就活の教科書」公式LINE

SPIの非言語問題を練習できるアプリの1つ目は、「就活の教科書」公式LINEです。

「就活の教科書」公式LINEでは、SPI頻出問題集を受け取ることができます。

SPI頻出問題集では、言語と非言語でよく聞かれる質問と回答をセットで載せています。

さらに、SPI以外の就活関連の情報も受け取ることができるので、ぜひ登録してください!

自分から情報を探さなくても、情報が入ってくるのが良いですね!

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

SPIの対策として、SPI頻出問題集と合わせておすすめできるのが、公式LINEで受けられる「性格診断」です。

この性格診断は、公式LINEで無料で受けることができ、あなたの長所・短所もしれるので性格検査の良い対策になります。

「志望した企業に性格診断で落とされたくない」という人は、ぜひ利用してみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

>> 性格診断を利用してみる

アプリ②:SPI言語非言語・一問一答

SPIの非言語問題を練習できるアプリの2つ目は、「SPI言語非言語・一問一答」です。

問題集、小テスト、暗記の3つのモードを選択できます。

さらに、間違えた問題にチェックマークを付けておくことで、後から間違えた問題を復習することができます。

解説も全問題に詳しい解説がついているので、SPIを初めて勉強する人にもおすすめです。

自分の間違えた問題がすぐになにであるかわかるようにできるのは、とても嬉しいですね!

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

アプリ③:SPI Lite

SPIの非言語問題を練習できるアプリの3つ目は、「SPI Lite」です。

このアプリでは、自分が苦手・未学習の分野から出題される学習モードがあるのが特徴です。

さらにアプリなので教材を開く手間も必要ないので、効率的に勉強できます。

また、詳しい解説も付いているので分からない問題があっても安心です!

アプリは隙間時間を有効活用できるツールなので、ぜひ有効活用していきましょう。

また、SPIの問題を無料でダウンロードできるサイトについては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 実来

「就活の教科書」編集部 実来

また、中にはSPIの非言語の問題が本当に苦手・・・という就活生もいるのではないでしょうか?

以下の記事ではSPIの非言語が壊滅的でもSPIに通過するのかについて解説しているので、ぜひ読んでみてください。

まとめ:SPIの非言語ができない人はたくさん練習問題を解こう

本記事「SPI非言語の問題例と解くコツ 」はいかがだったでしょうか。

この記事では、SPIの非言語の練習問題例と解くコツについて解説しました。

併せて、SPI非言語の問題ができない時の対策法、SPI非言語ができない人向けの問題集について解説しました。

数学が苦手な人にとって、SPIの非言語は最初は「難しずきる・・・」と感じると思います。

しかし、SPIの非言語は、公式や問題のパターンを覚えることで、必ず得点できるようになります。

SPI非言語ができない人、難しいと感じる人は、SPI対策本などで練習問題を何回も解いて、万全の対策をしましょう。

最後にこの記事を簡単にまとめておきます。

◆SPIの非言語とは

SPIの非言語で難しすぎ/できないと感じる人は多い

SPI非言語の問題数と特徴

◆SPI非言語の練習問題例と解くコツ

問題例①:順列・組み合わせ

問題例②:推論

問題例③:集合

問題例④:割合

問題例⑤:料金割引

問題例⑥:損益算

問題例⑦:仕事算

問題例⑧:速度算

問題例⑨:年齢算

◆SPI非言語問題ができない時の対策法

対策法①:問題集を何回も解く

対策法②:基本的な公式はしっかりと覚える

対策法③:苦手分野を克服する

対策法④:時間を意識して問題を解く

対策法⑤:解き方を覚える

◆SPIができない人向けのおすすめの問題集

問題集①:これが本当のSPI3だ

問題集②:史上最強SPI&テストセンター

問題集③:7日でできる!SPI【頻出】問題集

◆SPIの非言語問題を練習できるアプリ

アプリ①:「就活の教科書」公式LINE

アプリ②:SPI言語非言語・一問一答

アプリ③:SPI Lite

この記事を紹介していただいたサイト一覧

就活でシステムエンジニアとして就職するための方法を現役システムエンジニアが5分で解説【誰でもなれる】

![7日でできる! SPI[頻出]問題集 2023年度版 (「就活も高橋」高橋の就職シリーズ)](https://m.media-amazon.com/images/I/51Empz12ZpL._SL500_.jpg)