- 「大学で学んだこと」の質問意図は「何を勉強し、何を学んだのか」を知るため

- 面接/ESで使える「大学で学んだこと」の例文3つ

- 「大学で学んだこと」は、自分の人間性や価値観を伝えるようにする

- 「大学で学んだこと」の答え方4ステップ

- 「大学で学んだこと」の見つけ方3つ

-

「内定者の面接回答を参考にしたい」人におすすめの必須ツール

-

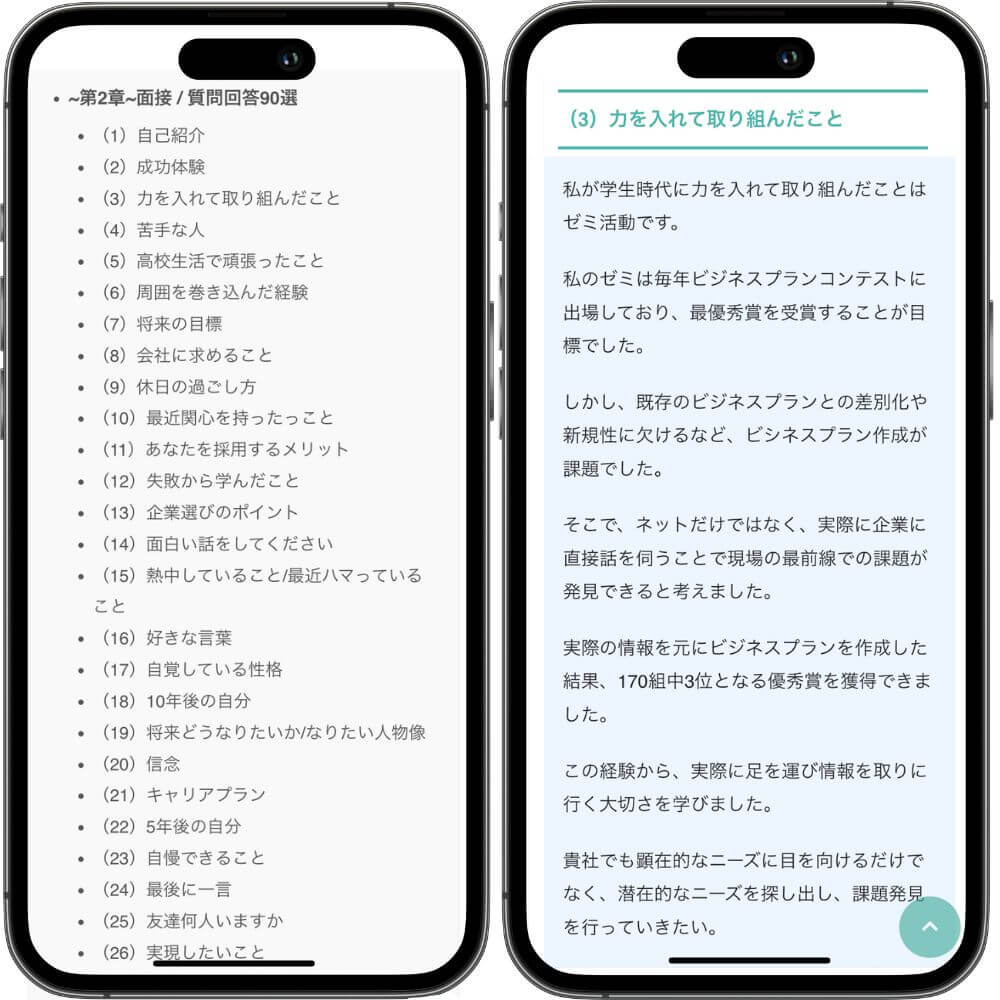

面接回答集100選(無料公式LINE)

(よく出る質問と模範回答で面接対策) -

選考通過ES(無料公式LINE)

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題)

-

面接回答集100選(無料公式LINE)

-

【就活生/転職者】自分に合った優良企業に就職したい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)

-

SPI頻出問題集

(SPI/Webテストの問題練習) -

適職診断

(あなたの適職を16タイプで診断) -

AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題)

\ 短時間で対策できる「面接回答集100選」/

内定者の面接回答を見てみる

内定者の面接回答を見てみる

(面接回答集100選)

面接回答集100選とは

(https://reashu.com/)

*就活の教科書公式LINEから限定無料配布! -

SPI頻出問題集

こんにちは!「就活の教科書」編集部です。

エントリーシートや面接で「大学で学んだこと」を質問されたときの準備はできていますか?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活生ちゃん

就活生ちゃん

大学で学んだことって何を答えればいいんですか?

例文などがあれば見せてほしいです。

就活生くん

就活生くん

大学で学んできたことはたくさんあるんですけど、答え方に自信がないです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この記事では、就活でよく質問される「大学で学んだこと」の例文と「大学で学んだこと」の答え方について解説していきます。

合わせて「大学で学んだこと」の見つけ方や、企業が就活生に「大学で学んだこと」を聞く意図についても紹介していきます。

「大学で学んだことを見つけられない就活生」や「大学で学んだことの回答がまとまってない就活生」は、この記事を読めば、大学で学んだことをいつ質問されても大丈夫な状態になります。

「大学で学んだこと」を面接やESで評価される伝え方を知りたい就活生は、ぜひ最後まで読んでください。

面接対策に役立つおすすめツール(無料)

| 面接回答集100選 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

| 選考通過ES |

|---|

公式LINEで無料見放題 |

就活におすすめの必須ツール(無料)

| SPI頻出問題集 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

| LINE適職診断 |

|---|

公式LINEで無料診断 |

| AI業界診断ツール |

|---|

公式LINE登録で使い放題 |

「どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は「面接回答集100選(公式LINEで無料見放題)」で内定者の回答を参考にするのが一番おすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ちなみに「大学で学んできたこと」については、1万人以上の就業サポート経験を活かし、就職/転職で即使える面接ノウハウを公開中の「ひろさんチャンネル」でも解説しています。

合わせてチェックしてみてください!

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

目次

「大学で学んだこと」を企業が面接/ESで質問する意図

大学で学んだことの答え方を説明する前に、企業の質問意図を確認しておきましょう。

企業の質問意図を知っておくと、エントリーシートや面接で有利な回答ができます。

企業が大学で学んだことを質問する意図は、2つあります。

- 能力を知りたい

- 人間性を知りたい

大学で学んだことに限らず、あらゆる質問がこの2つ意図で訊かれます。

知らなかった就活生は、1つずつ見ておきましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問意図①:能力を知りたい

大学で学んだことを質問する企業の意図1つ目は、就活生の「能力」を知ることです。

ここで見られる「能力」とは、働くために必要なあらゆる能力を指します。

企業で働くためには、コミュニケーション能力や論理的思考力、マネジメント力など数えきれないほどの能力が必要ですが、就活生は何か一つでも武器になるものを持っているだけで十分です。

企業は就活生の能力を知って、入社後に活躍できる能力があるか、成長の可能性があるかを判断します。

人の能力が発揮されるのは、自分から考えて行動したときだけです。

大学で学んだことで能力をアピールしたいときは、自分が主体的に動いたエピソードを話す必要があります。

就活が始まる前に、自分はどんな能力に長けているかをきちんと把握しておきましょう。

質問意図②:人間性を知りたい

大学で学んだことを質問する企業の意図2つ目は、就活生の「人間性」を知ることです。

様々な就活生がいる中、企業は就活生の人間性を知って企業とのマッチ度を審査しています。

企業は採用活動に莫大なコストをかけているので、内定辞退や早期退職があると大きな損害になるからです。

できるだけ企業の社風や理念に共感してくれる就活生に内定を出したいと考えています。

「大学で学んだこと」を答える際は、自分の人間性も合わせて伝えましょう。

自分の人間性を言語化するのは難しいので、自己分析ツールの結果を参考にすると良いです。

例えば「キミスカ適性検査」なら、人間性に関する9つの観点(意欲、価値観など)を分析出来ます。

人間性を上手く言語化して、面接で高評価を狙いましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問意図③:仕事にどう活かせられるか知りたい

大学で学んだことを質問する企業の意図3つ目は、仕事にどう活かせられるか知りたいです。

面接官はただ就活生が学んだことについて知りたいわけではありません。

その経験を活かして、就職したときにどのように貢献してくれるかを判断しています。

そのため、仕事ではどのように活かせられるまで答えられるようにしておきましょう。

また「大学で学んできたこと」について、就活の教科書のYoutube動画でも簡単に解説しています。ぜひ見てみてくださいね!

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

⇒ 【実は絶対に聞かれる!】「大学で学んだこと」上手な答え方4ステップ | 面接官の質問意図とは?【就活:転職】

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

面接/ESで使える「大学で学んだこと」の例文3つ

能力と人間性をアピールするためには、「大学で学んだこと」を考え始める前に、例文を使って完成形を確認しておきましょう。

大学で学んだことに対する答え方を説明しますが、完成形を先に知っていたほうが効率良く回答作成できます。

僕の体験から作成した「大学で学んだこと」の回答例を用意しました。

短くまとめたので、参考にしてください。

- 例文①:ゼミ

- 例文②:大学の授業

- 例文③:大学の実験

ちなみに「面接に受かりたい!」という方は「面接回答集100選(公式LINE限定配布)」を使うと、内定者の答え方がわかり、面接対策が簡単にできますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文①:ゼミ

私はゼミを通して、対立があったときはそれぞれの当事者の目線に立って考えることで、問題の全体像をつかんでから解決策を探したほうが早く解決できることを学びました。

私は法学部で憲法ゼミに所属しています。ゼミでは人権に関する裁判例を取り上げ、原告と被告に分かれて討論を行います。

私にとって憲法は難しく、ゼミが始まった当初は全く討論で発言できませんでした。それを教授にも指摘され、とても悔しい思いをしました。討論で発言できるようになるために、原告と被告の両者の立場になって裁判例を何度も読み返しました。すると、相手の反論のパターンをいくつか予想しながら、自分たちの主張を用意できるようになりました。以後、討論に限らず、ゼミ内の話し合いでは各主張の立場で考えるだけで案の妥協点が素早く出せるようになりました。

入社後も、話し合いの場では、それぞれの立場からの視点で物事を捉えて迅速に合理的な判断をしていこうと思っています。

(404字)

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

問題の全体像をつかんで迅速に解決方法を導ける点から「能力」、悔しさを乗り越えるために努力する点から「人間性」、企業の質問意図を2つとも押さえた例文です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

このような回答を用意するなら、大学で印象に残った授業などを書き出し、何を学び、そこから自分の関心に繋がったものについて考えることがおすすめです!

そこで、「大学で学んだことに自信を持って答えたい!」という方は、面接回答100選(公式LINEで配布)の利用がおすすめです!

この面接質問回答集には、実際の内定者の回答が見れるので、大学で学んだことだけでなく他の質問の回答にも活用できます!

「内定者の回答から自分の回答を用意したい!」という就活生は、公式LINEから無料でゲットしてください!

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文②:大学の授業

私は大学時代にマーケティングを専攻しており、顧客の購買行動について学びました。

大学の授業では、人がどのような意識で物を買うのか、どのような時に購入したいと思うのかなどについて教わりました。

大学で学んだことを活かしたいと思い、自分でネット回線のメディアを立ち上げ、毎日得られるデータを分析したり、SNS等で発信したりすることで、月10万円の売り上げまで伸ばしました。

入社後は、どのようにすれば貴社の製品を効率よく売れるのかを常に考えながら、事業拡大に貢献したいと考えております。

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文では、マーケティングから学んだことを自分で実践して得た経験を伝えています。

自分の過去のエピソードを伝える時は数値を用いると、具体性がかなり上がります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文③:大学の実験

私は大学の実験で効率よく行動する重要性を学びました。

大学の実験では主に実験をしてデータを測定し、得られたデータを分析して考察を考えていました。

しかし、データの分析にかなり時間がかかってしまい、考察を考える時間がなくなり提出期限ぎりぎりでした。

そこで、もっと効率よくデータを分析するためにプログラミング言語のPythonを学び、データ処理を効率を高めました。

その結果、今までの半分の時間でデータを分析することができ、考察を考える時間も多くなり、最終的な成績も高評価を取れました。

この経験から、物事の効率性を高めるために何か考えることの大切さを学びました。

そのため、入社後はどのようにすればもっと効率が良くなるのかを考えながら、設計や開発に取り組みたいと考えております。

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文では「結論⇒具体例⇒結果⇒学んだこと⇒活かし方」の順番で説明されているので、かなり伝わりやすい文章に

なっています。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ちなみにもっと回答例を見てみたい人は「unistyle(ユニスタイル)」を参考にすると良いです。

ユニスタイルでは、内定者のESが見放題で「大学で学んだこと」の参考になる例文もたくさん掲載されています。

評価された実績のあるエピソードを参考に、面接の答えを作って、面接通過率を上げましょう。

人事さん

人事さん

面接対策する時によく聞かれる質問と質の良い例文を、まとめて見たい学生は”面接質問/回答100選”がオススメですよ!

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

面接質問/回答100選は就活の教科書公式LINEの参加者限定特典としてプレゼントしています。

圧倒的例文量でしっかり面接準備ができるので、面接官に好印象を与えることができます。

自己分析ツールを活用してみよう

面接の答えを用意する際は、自己分析ツールを活用しましょう。

自己分析ツールを使えば、「大学で学んだこと」で伝える必要がある「自分の価値観や人間性」が分かります。

特に、自分の人間性や価値観を知りたいなら「キミスカ適性検査」がオススメです。

9つの観点から、自分の強み・弱み、考え方の傾向などが分かりますよ。

「キミスカ適性検査」は、登録する時間も合わせて10分程度で受けられます。

他にも、分析結果を参考にすれば、簡単に面接質問の答えも作れますよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

「大学で学んだこと」を面接/ESで評価される答え方4ステップ

価値観が変化した経験から大学で学んだことを見つけられたら、次は説得力のある答え方です。

せっかく良い価値観や経験を持っていたとしても、相手に伝わらなければ元も子もありません。

大学で学んだことがきちんと伝わる答え方を紹介します。

エントリーシートや面接に限らず、大学で学んだことは4つのステップに分けて構成します。

- 結論

- 活動概要

- 学びを得たときの具体的なエピソード

- 入社後の活かし方

例文もこの4ステップで構成されています。

聞き手も理解しやすく、話し手も覚えやすいので参考にしてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ①:結論

大学で学んだことの答え方のステップ①では、結論を断言します。

大学で何を学んだのかを簡潔に理解してもらうために、一文で表しましょう。

結論から答えることで、聞き手は話の展開をイメージしやすくなります。

エントリーシートには枠が小さい場合でも、結論の一文を書くだけで伝えたいことは書けます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ②:活動概要

大学で学んだことの答え方のステップ②では、活動概要を説明します。

概要として説明するのは、ステップ③に使うエピソードの前提情報だけで構いません。

余計な情報が入っていると、聞き手の理解の妨げになってしまいます。

結論と同様にできるだけ簡潔に説明して、スムーズにステップ③に繋げてください。

必要最低限がベストです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ③:学びを得たときの具体的なエピソード

大学で学んだことの答え方のステップ③では、学びを得たときの具体的なエピソードを説明します。

大学の活動から、どのようなことがきっかけで学びを得るに至ったかを詳しく説明してください。

具体的で定量的なほど説得力が増します。

エピソードをより具体的にするため、4つのステップで一番文量を割くことになります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ④:入社後の活かし方

大学で学んだことの答え方のステップ④では、入社後の活かし方を説明します。

企業にとって、就活生が大学で学んだ能力や人間性をどのように活かすかとても大切です。

入社後に活かせないことなら、何を学んだとしても全くの無駄になります。

聞き手は冒頭の結論を聞いた時点である程度予想していますが、最後にしっかり自分の考えを主張してください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

面接でよく聞かれる質問に悩んでいる人にオススメの記事一覧

「面接に自信がない」という人は、 面接でよく聞かれる質問に対する回答を考えておくことをおすすめします。

面接でよくある質問について解説しており面接通過率がアップするので合わせて読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「大学で学んだこと」の見つけ方

大学で学んだことに対する回答の完成形がわかったので、プラスに評価してもらえる内容の見つけ方を説明します。

学生時代に力を入れたこととは少し異なります。

大学で学んだことの回答は、学業に絞った内容が求められているからです。

大学生活を振り返ってみて自分の経験を思い出してみましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

見つけ方①:価値観の変化から見つける

大学で学んだことの回答としてプラスに評価される内容は、価値観が変化した経験から探しましょう。

大学で学んだことは、「一生懸命取り組んだ経験」や「挫折した経験」、「人と協力した経験」から探すと見つけやすいです。

一生懸命取り組んだ経験や挫折した経験、人と協力した経験は、新しい価値観に触れたり生み出したりしやすいからです。

人は新しい価値観を形成することで成長していきます。

企業も新しい価値観を常に吸収し続ける人材を求めています。

”学んだこと”とは、もっと簡単に「新しい発見」や「考え方の変化」と解釈すると見つけやすくなります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

見つけ方②:”サークル”はNG

大学で学んだことにサークルの経験は含まれません。

あくまで、大学の授業やゼミ、大学のイベントの中から探しましょう。

サークルは課外活動なので大学で行う活動にはなりません。

サークルはガクチカ(学生時代に力を入れたこと)で答えましょう。

エントリーシートのガクチカの書き方について知りたい就活生は、こちらをご覧ください。

就活で話せるエピソードの引き出しは、多めに用意しておきましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

見つけ方③:”知識”も良くない

企業の質問意図から考えると大学で学んだことの回答として、授業で学んだ知識はふさわしくありません。

求められるのはアウトプットの経験です。

実際に自分が働いている姿を思い浮かべてみてください。

インプットをしているだけでは、仕事の効率は上がりません。

実践を通してアウトプットすることで、知識が能力になります。

大学で学んだことを答えるときも、知識ではなく、アウトプットによる実践の経験から学んだことを答えたほうがプラスに評価されます。

知識が評価されにくいのは、知識には「劣化しやすい」という性質があるからです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

「大学で学んだこと」がない人は自己分析に立ち返る

大学で学んだことの答え方を説明してきましたが、それでも見つからない就活生はもう一度ゼロから自己分析することをおすすめします。

自己分析の方法は人それぞれです。

自分に合ったやり方で、自分のペースで進めましょう。

自己分析について詳しく知りたい就活生はこちらをご覧ください。

以下の記事で「大学で学んだこと」に似た、大学生活で取り組んだことが問われるような質問をまとめて紹介します。

どの記事も面接で実際に使える質問の答え方や回答例が分かるので、合わせて読んでみてくださいね。

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「大学で学んだこと」と志望職種が関係ない時の対処法

就活生くん

就活生くん

このような状況の時はどのように対処すれば良いのでしょうか?

そこでここでは「大学で学んだこと」と志望職種の関係がない時の対処法を2つ紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 対処法①:深掘り対策を徹底的に行う

- 対処法②:企業を選び直す

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対処法①:深掘り対策を徹底的に行う

「大学で学んだこと」と志望職種の関係がない時の対処法を1つ目は「深掘り対策を徹底的に行う」ことです。

なぜなら「大学で学んだこと」と志望職種の関係性が無い時は、高確率で深掘りをしてくるからです。

- 「大学で学んだこと」と志望している職種の関係性がないと思うけど、なぜ他の職種を志望しなかったの?

- 「大学で学んだこと」と志望職種の関係が無いことについてどう思う?

人事さん

人事さん

このように質問してくる場合が多いです。

この質問に論理的に答えるために、以下のことを深掘りで伝える必要があります。

- 「大学で学んだこと」を企業で活かせないことへの気づき

- 「大学で学んだこと」から得られたものが志望している職種であること

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対処法②:企業を選び直す

「大学で学んだこと」と志望職種の関係がない時の対処法を2つ目は「企業を選び直す」ことです。

なぜなら、そのまま入社してしまうと、ミスマッチが起こる可能性が高いからです。

具体的に言うと「大学で学んだこと」がプログラミングなのに、志望している業界が食品会社の営業職である場合、何の関係性もないですよね。

ミスマッチが起こったまま入社してしまうと、早期退職につながることもあります。

そのため「大学で学んだこと」と志望職種があまりにもかけ離れている場合は、志望企業を選び直してみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

まとめ:大学で学んだことの答え方で君の4年間の価値がわかる

いかがだったでしょうか?

この記事では、就活でよく質問される「大学で学んだこと」の答え方の例文と見つけ方、答え方4ステップを解説しました。

まとめるとこんな感じです。

企業の質問意図

- 能力を知りたい

- 人間性を知りたい

価値観が変化した経験から見つける

答え方4ステップ

- 結論

- 活動概要

- 具体的なエピソード

- 入社後の活かし方

大学で学んだことを答えらるようにしっかり準備して、就活を乗り越えましょう。

「就活の教科書」では就活に関する有益な記事がたくさんあります。

ぜひ他の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部