- 適性検査の結果は確認することが出来ない場合が多い

- 適性検査の合格ラインは企業ごとにバラバラ

- 診断結果を確認できる適性検査を紹介

- 適性検査で結果を出すための対策方法

-

Webテスト(SPI,玉手箱など)の対策には、以下のツールがおすすめ

-

【就活生/転職者】SPI頻出問題集(LINEで無料配布)

(SPI/Webテストの頻出問題を練習) -

【就活生】Lognavi WEBテスト

(言語・非言語118問,性格診断90問) -

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問で性格診断)

-

【就活生/転職者】SPI頻出問題集(LINEで無料配布)

この記事では、適性検査/webテストの結果を確認することが出来るのかについて解説します。

合わせて、適性検査/webテストの合否結果の連絡がいつ来るのか、合格ラインや対策方法についても説明していきます。

ちなみに、「SPIやテストセンターで落ちたくない」「Webテストを効率的に勉強したい」という人は、SPIやWebテストの例題を短時間で練習できる「SPI頻出問題集(公式LINEで無料配布)」などのサービスを活用しましょう。

この記事を読めば、適性検査の結果を確認する方法が分かります。

「適性検査の結果が知りたい!」「適性検査の対策どうしよ…」という就活生の方はぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「SPIなどのWebテストで落とされたくない!」という方には「Lognavi WEBテスト」で本番の問題に近い練習をして、効率良く得点をUPさせるのがおすすめです。 ちなみに「Lognavi WEBテスト」以外にも、公式LINEで簡単に利用できる「SPI頻出問題集」、251問の性格診断「適性診断AnalyzeU+」もおすすめですよ。 「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は「SPI頻出問題集」で練習問題を解いてみるのが一番おすすめですよ。 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【公式サイト】https://lognavi.com/

- 自分の実力を客観的に知れる

【公式サイト】https://reashu.com/linelp-spi/

- Webテストで頻出の問題がわかる

【公式サイト】https://offerbox.jp/

- 診断でSPI性格検査の練習も

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

目次

【いつ?】適性検査/webテストの結果/点数は知れるの?

皆さん、こんにちは。「就活の教科書」編集部のもりーです。

この記事では、適性検査の結果を確認する方法について解説します。

皆さんは、適性検査を受けた後結果を知りたいなと思ったことはありませんか?

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

就活生くん

就活生くん

テスト対策のために適性検査の点数を知りたいのですが、性格検査や能力検査の点数を教えてもらうことは出来るのでしょうか?

そうですよね。

それでは、適性検査の結果/点数を知れるタイミングについて簡単に説明していきます。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

適性検査/webテストの選考結果は受検後1週間ほどで知れる

適性検査/webテストの合否結果は受験日又は受験締切日のおおよそ1週間後に来ることが多いです。

2週間経っても連絡が来ない場合は、サイレント(連絡なし)で不合格の可能性が高いです。

また、選考の筆記試験段階では繰り上げ合格を出すことは少ないため、他の受験者に合格連絡が来ていて自分にはまだ連絡が無い場合、合格の可能性は低いです。

適性検査/webテストの選考結果の連絡が来ないからといって、企業に電話やメールで確認するのは迷惑がられてしまうので止めましょう。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

適性検査/webテストの点数は基本的に確認できない

結論、就活生が適性検査/webテスト(SPIや玉手箱など)の点数を確認することは基本的に出来ません。

なぜなら、適性検査の点数は応募企業先にのみ届くからです。

中には、自己分析の役に立てて欲しいと結果を本人に開示したり、インターンシップの事後面談で教えてくれる企業も存在します。

しかし、ごく少数なため、適性検査の結果を知りたい場合は出題内容を覚えて自己採点しましょう。

他にも、適性検査/webテストの合格ラインや、対策法を紹介します。

ぜひ最後まで読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

どうしても適性検査/webテストの結果が知りたい場合

就活生くん

就活生くん

基本的には適性検査の結果は確認できないのですね。

どうしても適性検査の結果が知りたい場合、何か方法はありませんか?

性格検査や能力検査の結果を知る方法はいくつかありますよ!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

実際に企業が行う適性検査の結果は基本的に確認することが出来ません。

しかし、上記の方法を取れば自分のレベルや性格の傾向を把握できます。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

方法:適性診断AnalyzeU+

適性検査の結果を確認する方法は、「適性診断AnalyzeU+」を使うことです。

「適性診断AnalyzeU+」は、100万人のデータをもとに251問の質問からあなたの性格を詳しく検査してくれます。

質問数が多いため、SPIやWebテストの性格検査対策としてかなり使えます。

性格検査をしてみたい就活生の方はキミスカ適性検査を受けてみましょう。

また、正確にあなたの強みと弱みを教えてくれるので、ESや面接で人事に評価されるアピールもできるようになります。

診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけで、大手を含む隠れ優良企業からのスカウトが届きますよ。

SPI性格検査の練習をしたい方は、ぜひ利用してみてくださいね。

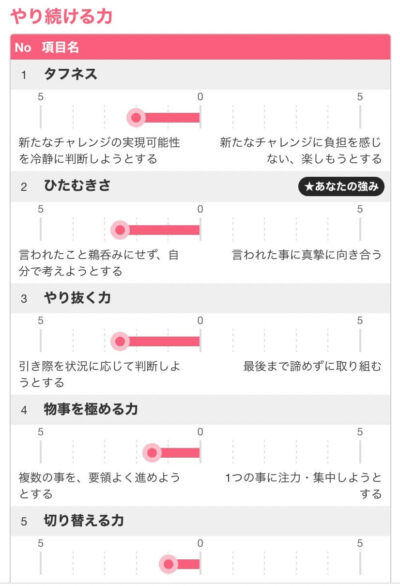

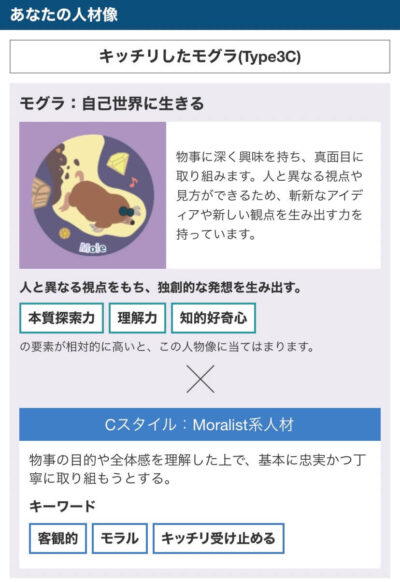

適性診断AnalyzeU+では、実際に以下のような形で、診断結果を得ることが出来ます。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

また、適性診断AnalyzeU+について、もっと詳しく知りたいという就活生の方は、こちらの記事を参考にしてみて下さい。

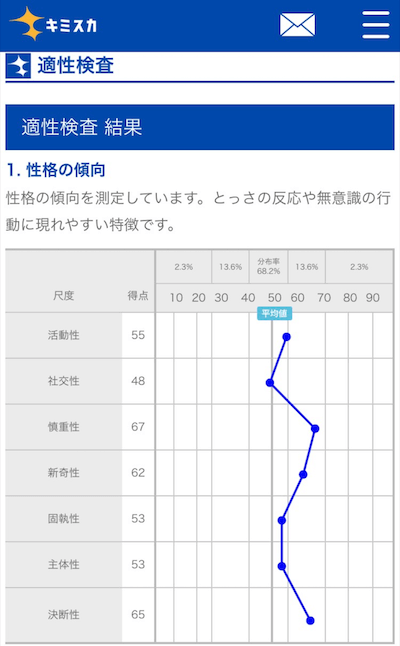

方法:キミスカ適性検査

適性検査の結果を確認する方法は、「キミスカ適性検査」を使うことです。

「キミスカの適性検査」は、質問に回答していくことで強みや価値観の傾向、職務適性などが点数として表示される性格検査です。

キミスカ適性検査は質問数や分析項目が多く、他の性格診断サイトよりも正確な結果が出やすいところが特徴です。

性格検査をしてみたい就活生の方はキミスカ適性検査を受けてみましょう。

キミスカ適性検査では、実際に以下のような形で、診断結果を得ることが出来ます。

平均値と比べることで、自分の強みや弱みが分かります。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

また、キミスカ適性検査では、虚偽の回答をしたかどうかの判定も出るので、本番の適性検査を受ける際の参考にもなりますね。

登録も1分ですぐに出来るので、気軽に取り組んでみて下さい。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

また、キミスカ適性検査について、もっと詳しく知りたいという就活生の方は、こちらの記事を参考にしてみて下さい。

方法:Future Finder(ジェイック)

適性検査の結果を知る方法は「Future Finder」です。

Future Finderは、株式会社ジェイックが運営するマッチング求人サイトです。

Future Finderは心理統計学に基づいた151の質問から、適性検査の結果を予想できます。

さらにFuture Finderは、「人材・教育、コンサル、広告、IT」など優良企業500社以上の中からあなたに合う企業を紹介され、オファーももらえます。

「適性検査の結果が分からない…」「正確に適性検査をしたい」という就活生にオススメのサイトです。

Future Finderは、質問数が151と多いですが、その分正確な適性検査ができるので、一度試してみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

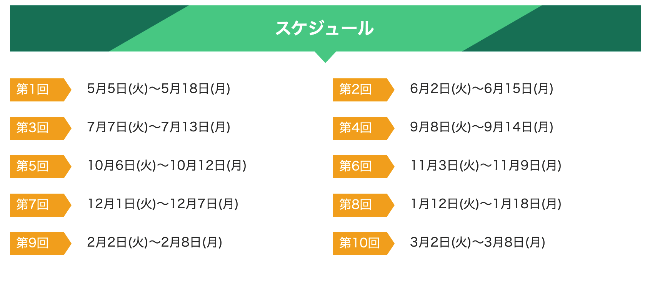

方法:マイナビ「全国一斉WEB模擬テスト」

適性検査の結果を確認する方法は、マイナビ「全国一斉WEB模擬テスト」を使うことです。

マイナビは年10回全国一斉WEB模擬テストを開催しており、全国順位や偏差値を確認することが可能です。

模擬テストは制限時間を40分とし、言語系・非言語系・一般常識・時事問題の4ジャンルから10問ずつ出題されます。

スケジュールは以下の通りです(公式サイトから引用)。

その他には「実力アップ講座」という適性検査対策もあります!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

方法:キャリタス模試

適性検査の結果を確認する方法は、キャリタス就活の「キャリタス模試」を使うことです。

キャリタス就活では全国ランキングによって実力が分かる模試を開催しています。

キャリタス模試では、SPI形式・玉手箱形式・一般常識の3種類の形式を練習できます。

受験結果のほか、全国平均やランキングが見ることができ、苦手分野のチェックなどに役立ちます。

Webテストに慣れるためのお試しテストも開催しています。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

【短期間でできる】SPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法

就活生くん

就活生くん

SPIや玉手箱、その他のWebテストをいろんな企業の選考で受けないといけないのですが、SPI対策以外にもESや面接などに時間を使いたいです。

短期間で合格ラインまで持っていけるような対策法はないのでしょうか?

短期間でSPIやWebテストの対策をして選考にサクッと通過できるようにしたい就活生は多いです。

そこでここでは、短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法を紹介しますね。

先に結論を伝えておくと、SPIやWebテストの良く出る問題を練習しておくのが一番おすすめですね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 対策法:SPIやWebテストのよく出る問題を練習しておく

- 対策法:性格テストの模擬練習をしておく

- 対策法:SPI対策本を買って苦手分野の問題に取り組む

それでは、それぞれ解説していきます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

対策法:SPIやWebテストのよく出る問題を練習しておく

短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法は「SPIやWebテストのよく出る問題を練習しておく」ことです。

SPIや玉手箱、Webテストでは、毎回似たような問題が数多く出題されるため、頻出問題だけでも勉強しておくことで合格ラインを越えられることが多いです。

そこで問題をたくさん練習したい方は、SPIやWebテストの問題を網羅した「SPI頻出問題集」を使うのがおすすめです。

- 言語・非言語両方の頻出問題が網羅されている

- 二字熟語90選/四字熟語50選で言語の対策がしっかりとれる

- 実際の問題に近い演習ができる

\ 140,000人以上が利用中! /

SPIの練習問題を解く

(SPI頻出問題集)

*公式LINE限定で無料配布中!

SPI頻出問題集は「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」という非常に信頼性の高い口コミがありますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

対策法:性格テストの模擬練習をしておく

短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法は「性格テストの模擬練習をしておく」ことです。

実は就活生にはあまり知られていないですが、SPIやWebテストでは性格検査で落ちることがよくあります。

言語や非言語の問題だけを対策していると、性格テストで落ちることになってしまうため、性格テストの対策もする必要があります。

そこでおすすめなのが、本番同様にSPIの性格テストを体験できる「適性診断AnalyzeU+」です。

- 251問の質問があるのでSPIやWebテストの性格検査の対策に向いている

- 100万人のデータから診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる

- ついでに診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる

\ 大手,優良企業からスカウトが届く! /

客観的な性格診断を受ける

(適性診断AnalyzeU+)

*プロフィール登録で優良企業のスカウトGET!

適性診断AnalyzeU+は「SPIの性格検査以外にもちゃんと自分の強みがわかる」という点で非常に就活生からの評価が高い診断ですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

対策法:SPI対策本を買って苦手分野の問題に取り組む

短期間でできるSPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法は「SPI対策本を買って苦手分野の問題に取り組む」ことです。

SPIの対策本には、どのように対策すべきかやどんな問題が出題されるのかが詳しくまとめられています。

そのため、しっかりと対策したい方にはSPIの参考書をおすすめします。

SPIの問題集を反復して解くうちに、SPIの問題形式になれることが出来ます。

解く時にはしっかりと時間を計測して練習しましょうね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

よくある適性検査の対策に役立つ記事一覧

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。

以下のリンクからぜひ応募してみてください。

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

適性検査/webテストの種類を理解して結果を残そう

就活生ちゃん

就活生ちゃん

キミスカで自分の適性検査の結果を確認してみようと思います!

適性検査はどんな種類の試験が多いのでしょうか?

適性検査/webテストまずは能力検査と性格検査に分かれ、能力検査は主に以下の4つのどれかを採用する企業が多いですね。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

- 種類①:能力検査(SPI・玉手箱・CAB・TG-WEB)

- 種類②:性格検査

それぞれ説明していきます。

適性検査の種類を理解して結果を残しましょう!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

種類①:能力検査(SPI・玉手箱・CAB・TG-WEB)

能力検査は、数学や国語などのテストによって、業務を遂行する上で必要な基礎的能力があるか調べる検査です。

種類はたくさんありますが、多くの企業は主にSPI・玉手箱・CAB・TG-WEBのどれかを採用しています。

SPIは最もメジャーな適性検査で、自宅で受ける場合もあれば指定の場所に行き受験する場合もあります。

玉手箱はSPIの次に多く採用されており、図表の読み取りや空欄推測など種類があります。

CABはシステムエンジニアなどコンピューター職の適性検査に採用されます。

TG-WEBは難易度が高く、従来型と新型の2種類があります。

能力検査は上記のように多くの種類が存在します。

なので、志望企業に合わせて対策をすることをおすすめします!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

上記のような能力検査の対策をするなら、「SPI頻出問題集」「性格診断」「適性診断AnalyzeU+」の同時利用をおすすめします。

この3つを併用すれば、苦手分野を効率的に対策ができ、さらに、事前に性格検査の練習もしておくことができます。

すでに多くの就活生の方が利用しているので、遅れを取らないためにも「SPIやWebテストの選考を通過したい方」は、両方での対策をおすすめします!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

種類②:性格検査

性格検査は、項目に従って回答することで受験生の性格の傾向を把握する検査です。

性格検査を実施することで、受験生の性格が自社に合っているか、活躍している社員と似ているか確認しています。

企業によっては性格検査の結果を重視する場合もあるため、気を抜かずに受けましょう。

また、性格検査は偽るとミスマッチに繋がる可能性があるため、正直に答えましょう。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

就活でSPIを受けたくないと考えている人は、SPIを受けずに優良企業に行く方法が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

ちなみに、性格検査で落とされるのを防ぐためにも、「LINE適職診断」または「適性診断AnalyzeU+」で適職を診断しておくのが一番おすすめです。

なぜなら、適職診断で適職を知っておけば、その職種に応募した際の性格検査で合格する可能性が高いからです。

また、公式LINEでは適職診断の他「性格診断」「強み/長所診断」などの診断も受けられます。

ですが、まずは適職を知れる「LINE適職診断」または「適性診断AnalyzeU+」を受けてみることをおすすめします。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

適性検査/webテストの合格ラインについて

就活生くん

就活生くん

一言で適性検査と言っても種類はたくさんあるんですね!

適性検査を通過するための合格ラインが知りたいです。

では、適性検査の合格ラインについてお話しますね!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

適性検査/webテストの合格ラインは、企業によって異なります。

なぜなら、企業ごとに重視するポイントが違うからです。

先ほども述べましたが、能力検査は働く上で必要不可欠な基礎的能力が備わっているか、性格検査では就活生の人物像を確認するために行っています。

企業によって能力か性格か重視する項目が違うため、一概に合格ラインを言えません。

ただ、Twitterでは以下のように合格ラインの目安を教えてくれる投稿もあるため、ぜひ参考にしましょう。

【人気企業SPIボーダー目安!】

インターン情報解禁まであと少しになりましたね!

今回は、「NAVERまとめ」さんを参考にさせていただき、あくまで目安ですが、各企業ごとのSPIボーダーをまとめてみました!

これから受ける際に参考にしてみてね!#就活 #22卒 pic.twitter.com/vau6frYHpW

— ももなな@22卒向け就活情報発信 (@Amufi_shukatsu) August 13, 2020

適性検査によって足切りが行われるため、能力検査では出来るだけ良い結果を残せるようにしましょう!

また、能力検査の結果が知りたいという就活生は、以下にSPIの結果を確認する方法について書かれた記事を紹介しておくので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

「SPIやWebテストでどんな問題が出るか知りたい」「自分の実力を他の就活生と比べながら知りたい」という方は、「Lognavi WEBテスト」を使うのがおすすめです!

「Lognavi WEBテスト」では、208問のWEB模擬テスト(言語・非言語108問、性格診断90問)を受けることができ、自分のSPI偏差値が分かるので全国の就活生と比べた時の自分の実力が分かります。

まずは自分の実力を測ることで効率的にSPIの対策を進めることができるので、ぜひ利用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

適性検査/webテストで結果を出すための対策方法

就活生ちゃん

就活生ちゃん

企業によって重視するポイントや合格ラインは違うんですね!

適性検査の通過率を上げるためにはどんな対策を取ればいいか知りたいです。

次に挙げる3つを意識してテスト対策を進めていきましょう!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

- 方法①:1つの問題集を繰り返し解くこと

- 方法②:目標時間を目安にスピードを意識すること

- 方法③:応募企業のテストの種類を確認すること

それぞれ説明していきます。

自信を持って適性検査を受けられるようにしましょう!

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

方法①:1つの問題集を繰り返し解くこと

適性検査/webテストで結果を出すための対策方法1つ目は、1つの問題集を繰り返し解くことです。

なぜなら、内容や解き方が定着しやすいかつ苦手分野を見つけやすいからです。

同じ問題を何度も解くと、その問題から学べる内容や解き方を理解しやすくなり、結果として脳に定着しやすくなります。

また、何度も解けない問題が出てくると自分の苦手分野が浮き彫りになります。

何冊もの問題集をこなすよりも1つの問題集を繰り返し解きましょう。

目安として3〜5回程度繰り返すと定着すると言われています。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

適性検査は手応えがつかめずに苦労する人も多いです。

しかし、下記の記事では適性検査がボロボロでも通過する人の特徴がわかるので合わせて読んでみてくださいね。

方法②:目標時間を目安にスピードを意識すること

適性検査/webテストで結果を出すための対策方法2つ目は、目標時間を目安にスピードを意識することです。

適性検査の能力検査には時間制限があります。

そのため、受験する際には問題を解くスピードが鍵を握ります。

本番で時間内に解き切るには、練習の段階で目標時間内に解き終わるよう時間を計って取り組みましょう。

同じ問題を繰り返し解いていると、解くスピードも次第に早くなります。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

「適性検査の効率的な勉強法が知りたい!」という方は、以下の記事で詳しく解説しているので合わせて読んでみてくださいね。

方法③:応募企業の適性検査の種類を確認すること

適性検査/webテストで結果を出すための対策方法3つ目は、応募企業の適性検査の種類を確認することです。

なぜなら、企業によって採用している適性検査の種類が異なるからです。

能力を測るという点では同じですが、出題問題の傾向や時間制限も違います。

応募企業がどの適性検査の種類を採用しているのか、情報を手に入れましょう。

TwitterやLINEのオープンチャットで情報共有されることが多いです。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

適性検査の種類について詳しく知りたい方は、以下の記事で詳しく解説しているので合わせて読んでみてくださいね。

「SPIを短時間で対策」「もっといろんな問題を解いて試験に慣れたい!」なら、就活の教科書公式LINEから誰でも無料で受け取れる「SPI頻出問題集」がおすすめです。

SPI頻出問題集は、豊富な言語・非言語問題と丁寧な解説付きなので、練習すればSPIやWebテストで高得点を狙えます。

「実際の問題と類似してる点が多く、非常に役立ちました。」との口コミがあるように、本番のテストに近い問題や、多くの就活生が苦手としている二字熟語、四字熟語の頻出まとめなどもわかります。

点数が一気に伸びた人も多いので、ぜひ公式LINEからGETしてみてくださいね。

(SPI頻出問題集)

まとめ:適性検査/webテストは前もって対策を取り、結果を出そう!

「【知りたい!】 適性検査/webテストの結果を確認する方法は? | SPI,玉手箱など」はいかがでしたか?

この記事では、適性検査の結果を確認する方法について解説しました。

合わせて、適性検査で結果を出すための対策方法についても説明しました。

以下、今回の記事のまとめです。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー

◆【いつ?】 適性検査/webテストの結果/点数は知れるの?

- 適性検査/webテストの選考結果は受検後1週間ほどで知れる

- 適性検査/webテストの点数は基本的に確認できない

◆ どうしても適性検査/webテストの結果が知りたい場合

- 方法:適性診断AnalyzeU+

- 方法:キミスカ適性検査

- 方法:Future Finder(ジェイック)

- 方法:マイナビ「全国一斉WEB模擬テスト」

- 方法:キャリタス模試

◆【短期間でできる】SPIやその他のWebテスト選考を通過するための対策法

- 対策法:SPIやWebテストのよく出る問題を練習しておく

- 対策法:性格テストの模擬練習をしておく

- 対策法:SPI対策本を買って苦手分野の問題に取り組む

◆適性検査/webテストの種類を理解して結果を残そう

- 種類①:能力検査(SPI・玉手箱・CAB・TG-WEB)

- 種類②:性格検査

◆ 適性検査/webテストの合格ラインについて

◆ 適性検査/webテストで結果を出すためにの対策方法

- 方法①:1つの問題集を繰り返し解くこと

- 方法②:目標時間を目安にスピードを意識すること

- 方法③:応募企業の適性検査の種類を確認すること

◆まとめ:適性検査/webテストは前もって対策を取り、結果を出そう!

適性検査の結果は、就活生は教えてもらえないことが多いです。

しかし、事前に問題集を解くなど対策を取っていれば、適性検査の通過率を上げられます。

適性検査を突破して次のステップに進めるよう取り組んでいきましょう!

他にも「就活の教科書」では就活に関する疑問について解説しています。

ぜひ他の記事も参考にしてみてください!

最後まで読んでくださり、ありがとうございました。

「就活の教科書」編集部 もりー

「就活の教科書」編集部 もりー