- 「研究職」と「開発職」の違いとは?

- 「研究職」の種類

- 「開発職」の種類

- 「研究職」「開発職」それぞれに向いている人の特徴

- 「研究職」「開発職」になるには?

-

【研究で多忙!】就活を有利に簡単に終わらせるおすすめツール

-

【就活生】OfferBox

(大手,優良企業のスカウトGET) -

【就活生】TECH OFFER(テックオファー)

(理系学生特化オファー型サービス) -

【就活生】Lognaviスカウト

(診断で優良企業提案,SPI練習も) -

【就活生/転職者】LINE適職診断

(あなたの適職を16タイプで診断) -

【就活生】レバテックルーキー

(ITエンジニア就職サポートに特化)

-

【就活生】OfferBox

就活生のみなさん、こんにちは。

「就活の教科書」編集部の後藤です。

この記事では、「研究職と開発職の違い」「研究職になるための方法」について解説していきます。

理系の人でも研究職と開発職の違いをはっきり答えられないのではないでしょうか。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

就活生くん

就活生くん

僕は製薬会社の研究職に就きたいと考えています。

大学でも研究をやっているので、研究職はなんとなくイメージはできます。

しかし、開発職ってどんな仕事をするのかイメージできません。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

私は、大学院での研究経験を活かして化粧品の研究職になりたいと思っています。

研究職と開発職の違いがよくわからないです。

研究職も開発職も、似ている仕事な気がしてしまいます。

就活を始めたばかりの理系学生でも、研究職と開発職を説明するのは難しいですよね。

また、理系院生で研究職になりたいと思っている人は多いですよね。

研究職と開発職の違いを理解することで、今後の就活の視野が広がりますよ。

ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

この記事では、研究職と開発職の違いを仕事内容・年収の面から解説します。

また、「研究職」「開発職」それぞれに向いている人の特徴、研究職になるためにやるべきことも説明します。

この記事を読めば、研究職と開発職の違いが分かり、今後の就活での企業選びや職種選びで迷うことが無くなりますよ。

「研究職と開発職の違いがわからない」「自分は研究職と開発職のどちらに向いているのか分からない」という就活生は、ぜひこの記事を読んでみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 【就活生】OfferBox(あなたに合う優良企業からスカウト)

【公式サイト】https://offerbox.jp/

- 全251問の性格診断

- 【就活生】TECH OFFER(理系学生特化)

【公式サイト】https://techoffer.jp/

- 研究内容や希望に沿って企業からオファーが届く

- 【就活生】Lognaviスカウト(診断結果から優良企業を提案)

【公式サイト】https://lognavi.com/

- SPI問題も無料、180,000人が利用

- 【就活生/転職者】LINE適職診断(公式LINEで無料診断)

【公式サイト】https://reashu.com/linelp-tekishoku/

- あなたの適職を16タイプで診断

- 【就活生】レバテックルーキー(大手,ベンチャーの優良IT企業を紹介)

【公式サイト】https://rookie.levtech.jp/

- IT就活のプロがES添削、面接対策

「どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は「OfferBox」でホワイト企業からスカウトをもらうのが一番おすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

目次

研究職と開発職は似ているため、理系でも違いが分からない人が多い

就活生くん

就活生くん

僕は理系学生だけど、実は研究職と開発職の違いがよく分かっていません。

就活生くんのように、理系学生でも研究職と開発職の違いがよく分かっていない人も少なくはないですよ。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

研究職と開発職の違いについて、しっかり理解できている就活生も多くはありません。

ある就活サイトのアンケートデータでは、6割以上の学生が「研究職と開発職の違いを理解できていない」という結果になっています。

また、Yahoo知恵袋の質問でも「研究職と開発職の違いを教えてください」という質問が過去に複数あります。

アンケートデータとYahoo知恵袋からすると、研究職と開発職の違いが分からない就活生も多そうですね。

研究職と開発職の違いや仕事内容を、これから一緒に学んでいきましょう!

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

研究職と開発職の違いは3つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

さっそく、研究職と開発職の違いを教えてください。

給料がどれくらい違うのかも、気になります。

研究職と開発職の違いは3つあります。

給料の違いについても説明しますね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

- 違い①:研究職は「技術・知識」を、開発職は「製品」を生み出す

- 違い②:客先とのやり取りは、「開発職」の方が多い

- 違い③:平均年収は「研究職」のほうが高い傾向がある

それでは、研究職と開発職の違いを3つ解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

違い①:研究職は「技術・知識」を、開発職は「製品」を生み出す

研究職と技術職の違い1つ目は、「研究職は「技術・知識」を、開発職は「製品」を生み出す」です。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

スマートフォンを例にした研究職と開発職のイメージ

【研究職のイメージ】

- 通信技術や半導体の技術・知識を生み出す

(例) 半導体に使えそうな新しい素材が発見され、その素材の強度や熱の通しやすさなどの性能を研究する。

【開発職のイメージ】

- 通信技術や半導体を使って、スマートフォンを生み出す

(例)新しい素材をからできた半導体を使ったスマートフォンの形、各部品の設計をする。

かんたんに言うと、「技術・知識」を生み出すのが研究職で、「製品」を生み出すのが開発職です。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

さらに補足で説明すると、

研究職は、いわゆる学術研究に近いことを扱います。

大学の研究や学会で発表される内容など、サイエンスの分野です。

一方で、開発職は、技術を人に使ってもらえる形にすることを扱います。

マーケットの流れを把握して社会が求めるものを考えるなど、エンジニアリングの分野です。

違い②:客先とのやり取りは「開発職」の方が多い

研究職と技術職の違い2つ目は「客先とのやり取りは、「開発職」の方が多い」です。

なぜなら、開発職は実際に人が使う商品を開発するので、顧客と情報交換をして求めているものを知ることが必須だからです。

さらに、開発職は企画部など社内とのやりとりも多くなります。

商品化には、安定して製品を作るための工場とのやり取りや、販売する店舗、コスト、市場の流行調査などの視点も必要となるから関わる人が多くなります。

純粋に研究対象と向き合う研究職との大きな違いがあります。

一方で、研究職も「人とのやりとりゼロ」ではないから、注意してくださいね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

違い③:平均年収は「研究職」のほうが高い傾向がある

研究職と技術職の違い3つ目は、「平均年収は「研究職」のほうが高い傾向がある」です。

就活生くん

就活生くん

年収はとても興味があります.

研究職のほうが年収が高いんですか?

研究職のほうが高い傾向があるみたいです。

ただし、業界や企業によって年収レベルまったく違うので、以下の情報は参考として見てみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

【研究職の平均年収】

- 基礎研究(医療・食品・化学・素材):900万円

- 応用研究(電気・電子・機械・半導体・材料系):587万円

- 基礎研究(電気・電子・機械・半導体):530万円

【開発職の平均年収】

- 製品・研究開発(建築・土木):633万円

- 商品開発(医療・食品・化学・素材):491万円

- その他研究開発:530万円

「医療・食品・化学・素材」の分野では、研究職か開発職かで、年収は約2倍の差がありますね。

あくまで”平均年収”なので、会社によっては年収がもっと高い場合もあります。

自分が気になる企業の年収は必ず調べましょうね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。

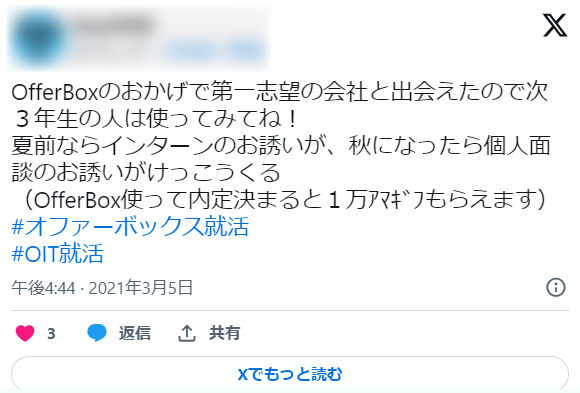

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

【もっと詳しく】「研究職」「開発職」の中でも、それぞれ細かい種類に分かれる

就活生くん

就活生くん

研究職、開発職の中でも色々細かく分野が分かれていますよね。

はい、実は研究職や開発職の中でも細かく種類が分かれていて、それぞれ仕事内容が異なるので注意が必要です。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

- 研究職は「基礎研究」と「応用研究」の2種類

- 開発職は「研究開発職」「技術開発職」「商品開発職」の3種類

それぞれ解説していきます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

研究職は「基礎研究」と「応用研究」の2種類

研究職は文字通り、モノゴトの研究に取り組み、技術やノウハウを生み出す仕事です。

大きく分けて「基礎研究」と「応用研究」の2種類があります。

「基礎研究」と「応用研究」をそれぞれ解説しますね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

【基礎研究】

- 5〜10年先を見据えた新しい技術を研究する

- 研究機関や大学で行うことが多い

- 特別な目的や用途を定めずに未知の物質や、未開拓の理論を新発見する研究

- 0から1を生み出す研究

【応用研究】

- 基礎研究で発見された知識や技術を製品に活かすための研究をする

- 応用研究は企業で行うことが多い

- 実用化に向けた研究のため期日が設けられており、基礎研究よりもスピード感のある研究である

- 1から10につなげる研究

応用研究は製品化にも繋がる研究ですので、市場のニーズを把握するマーケティング力も必要となってきますね。

以下に、研究職の仕事内容についてもっと詳しく解説した記事を紹介しておきます。

「研究職って実際どうなの?」と疑問に思っている人は、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

開発職は「研究開発職」「技術開発職」「商品開発職」の3種類

開発職は、研究で生み出した技術を製品に落とし込む仕事です。

大きく分けて、「研究開発職」「技術開発職」「商品開発職」の3種類があります。

「研究開発職」「技術開発職」「商品開発職」をそれぞれ解説しますね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

【研究開発職】

- 技術や知識を製品に活かす方法を開発する

【技術開発職】

- 研究で開発された技術や知識を、製品の生産につなげる開発をする

【商品開発職】

- 企画部門の「製品イメージ」をもとに、具体的な製品化の方法を開発する

「研究開発」と「技術開発」は理系の職種だけど、「商品開発」は企業によっては文系でもOKな職種です。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

理系就活に関する記事一覧

「大学が忙しく就活をする時間がない」という理系学生・院生には 理系の就職先ランキング という記事がおすすめです。

以下の記事を読めば、理系に人気の就職先TOP100が分かり、効率よく企業選びができるので、ぜひ参考にしてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ちなみに、「就活の教科書」では有給インターンを募集しています。

以下のリンクからぜひ応募してみてください。

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

「就活の教科書」編集長 岡本恵典

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

研究職に必要なスキル

就活生くん

就活生くん

どんな人が「研究職」「開発職」に向いているのかな。

それぞれ、教えてほしいです。

- 「極める力」

- 「粘り強さ」

- 「専門的な知識」

それぞれ解説していきます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

スキル①:極める力

研究職に必要なスキル1つ目は「極める力」です。

研究職は、1つのものごとを深く掘り下げていく仕事です。

例えば、化学メーカーであれば「ある1つの物質について」、徹底的に調べ、新たな発見を目指します。

「極める力」は大事ですが、その研究内容が「好き」というのも大事ですね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

スキル②:粘り強さ

研究職に必要なスキル2つ目は「粘り強さ」です。

研究で結果を残すには、長い時間が必要だからです。

そのため、簡単に諦めない粘り強さが必要とされます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

スキル③:専門的な知識

研究職に必要なスキル3つ目は、「専門的な知識」です。

研究職は特定の分野に特化して研究を行うので、ある程度の専門知識は必要となります。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

開発職に必要なスキル

スキル①:コミュニケーション能力

開発職に必要なスキル1つ目は、「コミュニケーション能力」です。

なぜなら、イメージを製品化する過程で話し合いが多く発生するからです。

例えば、顧客のイメージを製品化するために、まずは顧客からニーズを聞き出します。

また、顧客の製品イメージを社内の関係部署に伝え、話し合います。

就活生くん

就活生くん

みんなの思いを伝え合うことで、製品というカタチになるんですね。

そのとおりです。

開発職は、コミュニケーションを取ることが大事です。

「話すのが好き」「人と協力しながらものごとを進めるのが好き」な人は、開発職に向いています。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

スキル②:粘り強さ

開発職に必要なスキル2つ目は、「粘り強さ」です。

粘り強さは、研究職でも必要なスキルだと述べましたが、実は、開発職においても必要なスキルです。

開発職も研究職と同じように、すぐには結果が出kるような仕事ではありません。

プロジェクトが開始してから結果が出るのは半年~1年程度かかると言われています。

そのため、粘り強さがなければ、途中で嫌になる可能性があります。

就活生くん

就活生くん

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

「研究職」「開発職」になるには?

就活生くん

就活生くん

研究職や開発職に就くにはどうすれば良いですか。

研究職や開発職は難易度が高いです。

ここでは、研究職や開発職になるためにはどうするべきか解説していきます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

- 方法①:研究の成果や実績をアピールしよう

- 方法②:仕事に対する熱意を伝えよう

- 方法③:就活エージェントを使って効率的に就活しよう

- 方法④:早い段階から準備しよう

- 方法⑤:コミュニケーション力の向上

- 方法⑥:推薦を見越したゼミ選び

それぞれ解説していきます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

方法①:研究の成果や実績をアピールしよう

研究職や開発職に就く方法の1つ目は「研究の成果や実績をアピールしよう」です。

研究職や開発職の就活面接では、大学時代の研究成果や内容を聞かれることが多いです。

研究職や開発職では、成果を出すための粘り強さが必要になります。

そこで、自分が研究成果を出すために困難に対して、どんな工夫をして乗り越えたのかをアピールしましょう。

研究職の志望動機について知りたい人は、以下の記事を参考にすると、評価の高い研究職の志望動機ができますよ。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

方法②:仕事に対する熱意を伝えよう

研究職や開発職に就く方法の2つ目は「仕事に対する熱意を伝えよう」です。

研究職や開発職では、仕事が忙しく辛いことが多いです。

そのため、企業の採用担当者は「辛いことがあっても、熱意をもって最後までやり切ってくれる人」を求めています。

自分が仕事に対してどんな目標を持って、どんな成果を残したいのかしっかり伝えるようにしましょう。

方法③:就活エージェントを使って効率的に就活しよう

研究職や開発職に就く方法の3つ目は「就活エージェントを使って効率的に就活しよう」です。

就活エージェントを使えば、就活のプロに企業を紹介してもらえたり、選考対策を手伝ってもらえるのでオススメです。

特に「理系ナビ」がおすすめですよ。

どちらも、専門性に特化した就活サイトです。

理系ナビ

- 理系学生に特化した就活サイト

- 日立製作所・パナソニック・NTTデータなどの大企業も理系ナビに登録

- キャリア相談も可能

以下に、「理系ナビ」を紹介した記事を紹介しておくので、研究職や開発職に興味がある就活生の方は、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

理系就職の中でも、エンジニアへの就職はさらに専門的なサービスが存在しています。

もしエンジニアになって製品開発をしたいのなら、サービスを使って効率的に就職できるように、下の記事を参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

方法④:早い段階から準備しよう

研究職や開発職に就く方法の4つ目は「早い段階から準備しよう」です。

自分の専門分野の研究を深めることは何よりも大切です。

しかし、研究を極めるだけでなく、企業説明会やインターンシップにも積極的に参加することが重要となりますね。

なぜなら、自分の専門分野や興味あること、雰囲気などが希望している就職先とマッチしているかはわからないからです。

研究職は公の場へ、研究内容や情報を後悔することが少ないです。

積極的に就活イベントに参加することで、たしかな情報を得ることができますよ。

以下の記事を読めば、自分に合ったインターンシップを探すことができるようになります。

理系就活生に特化した「理系ナビ」もおすすめなので合わせて読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

そもそも理系就活生がインターンシップに行く必要があるのかが分かるので、こちらの記事も合わせて参考にしてみてくださいね。

方法⑤:コミュニケーション力の向上

研究職や開発職に就く方法の5つ目は「コミュニケーション力の向上」です。

一人で黙々と研究をするイメージのある研究職ですが、実際はチームを組んで研究することになります。

チームで円滑にコミュニケーションを取ることで、情報や結果を共有でき、研究の効率化を図ることができるのです。

就活生くん

就活生くん

チームで最低限のコミュニケーションが取れればいいのではないでしょうか。

研究職は、非研究職とのコミュニケーションも取らなければなりません。

例えば、実用化に向けた製品を作る時には生産部と、誤解のないように話し合いを進める必要があります。

「研究職もコミュニケーションを取ることが大事」だとあらかじめ、認識しておきましょう。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

方法⑥:推薦を見越したゼミ選び

研究職や開発職に就く方法の6つ目は「推薦を見越したゼミ選び」です。

研究職は、学校推薦や研究室推薦などのように、推薦という形で採用されるケースもあります。

推薦は、大学研究での実績ベースで決まるので、ある程度結果が求められますね。

就活生くん

就活生くん

ゼミ生全員が推薦をもらえるわけではないのですか?

研究室にもよりますが、全員が推薦をもらえるケースはほぼないと思ったほうがいいでしょう。

興味ある研究分野で結果を残すためにも、ゼミごとの特徴や雰囲気を早めに調べておくのがいいですね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

就活生くん

就活生くん

でももう、ゼミに入っちゃった・・・

しかも入ってみたらあんまり自分に合ってない気がしてきたな。

もし、どうしても研究室の雰囲気が自分に合わない場合は、研究室異動も選択肢としてはあります。

異動したい理由を明確にした上で、教授に立ち会ってみましょう。

また推薦について知りたい人は、以下の記事を読むことで学校推薦の制度について理解できるようになります。

合わせて読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

研究職になるのに向いている人の特徴3選

就活生ちゃん

就活生ちゃん

コミュニケーション力が必要とは意外でした。

研究職になるのに向いている人ってどんな人ですか?

それでは、次に研究職に向いている人の特徴についてご紹介します。

研究職に向いている人の特徴は主に3つあります。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

- 特徴①:研究することが純粋に好き

- 特徴②:理詰めで物事を考えることができる

- 特徴③:探究心を常に持っている

上記3つは、研究者タイプが必ず持っている特徴でもあります。

それでは、上記3つの特徴を順番に解説していきます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

特徴①:研究することが純粋に好き

研究職になるのに向いている特徴の1つ目は、研究することが純粋に好きであることです。

研究とは、今まで誰も知らなかったことを明らかにしていくことです。

1つのことを深く掘り下げ、知識や知見に精通するのが好きなタイプは研究職に向いていると言えますね。

「数学の試験では90点以下をとったことがない」「プロ野球全選手の実績を過去3年間全て把握している」のようにオールラウンダーではないが、1つに秀でた能力がある人が研究職の特徴でもあります。

就活生くん

就活生くん

いわゆるオタクタイプということですか?

確かに、わかりやすく言えば「オタク」とも言えますね。

狭く深く研究する研究職は、「誰も知らないことを、深く掘り下げることが好き」という性格の人が向いています。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

特徴②:理詰めで物事を考えることができる

研究職になるのに向いている特徴の2つ目は、理詰めで物事を考えることができることです。

研究職は、実験に対する結果の因果関係を理解し、分析できる能力が求められるからです。

実験はなんとなく成功することもありますが、成功の再現性をあげるために論理が必要となります。

「なぜ、こんな結果になったのか」という問いを自分の中で常に持つことが大事ですね。

また、研究は自分が理解できればいい自己完結型ではありません。

人に説明することも往々にしてあり、論理的かつわかりやすい説明力が求められます。

理論や考察結果を言語化する習慣をつけると、プラスアルファの特徴として活かすことができますね。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

理系としての強みを活かして文系就職を決めたい、又は文系就活生より有利に就活を進めたいと考える人は、理系の強みを活かす方法や面接対応の仕方が分かりますので、こちらの記事を読んで見てくださいね。

特徴③:探究心を常に持っている

研究職になるのに向いている特徴の3つ目は、探究心を常に持っていることです。

研究は未知の理論や、物質を発見することが最大の面白味と言えます。

「わからないことがわかると楽しい」「未知の世界はワクワクする」という探究心は研究者向きでしょう。

探究心や好奇心は研究者にとって一番のモチベーションにつながるので、探究心は研究職に向いている重要な特徴になります。

研究者は、探究心と合わせて「粘り強さ」を持っている人が多いですね。

研究職は、成果が出るのに時間がかかるため根気強さも求められます。

しかし、その分、他では得られないやりがいや達成感を味わうことができますよ。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

開発職になるのに向いている人の特徴3選

開発職に興味のある人はぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

- 特徴①:物事を考えることができる

- 特徴②:粘り強い

- 特徴③:協調性がある

特徴①:物事を考えることができる

開発職になるのに向いている人の特徴1つ目は、「物事を考えることができる」ことです。

開発職は、新たな製品や技術を作り出さなければいけません。

そのため、手当たり次第に行動していては効率が悪いと言えます。

しっかりと考えて計画的に行動できる人が向いてると言えます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

特徴②:粘り強い

開発職になるのに向いている人の特徴2つ目は、「粘り強い」ことです。

開発職の仕事も、研究職の仕事と同様に、成果があらわれるまでに長い時間がかかります。

そのため、粘り強く継続できる人が向いていると言えます。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

特徴③:協調性がある

開発職になるのに向いている人の特徴3つ目は、「協調性がある」ことです。

開発職では、営業やマーケティング部門などの様々な部署と協力しながら仕事を行います。

そのため、他の部署の人とも協調性をもって取り組む力が必要となります。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

研究職になるために大学研究と企業研究の違いを知ろう

大学での研究は、基礎研究が主になります。

研究機関で行う研究や学生が学ぶ研究では、実用化が難しいため、基礎的な知識や研究の流れをつかむための基礎研究が多い傾向にあります。

一方、企業研究は応用研究が主になります。

企業研究では、企業の利益も考慮するため、世のニーズに合った製品やサービスを開発することが多くなります。

だからこそ「商品化できない」「利益にならない」と判断された場合は、研究を打ち切られる可能性もあるのです。

就活生くん

就活生くん

そもそも大学で研究してた頃は、給料なんて出るわけなかったし、企業に入れば給料もらいながら研究できるっていいことなのかも。

たしかに学生研究との一番の違いは給料が出ることですね。

大学時代、研究を苦だと思わなかった方には向いている職種といえますよ。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

まとめ:研究職と開発職の違いを知ることが、就活成功への一歩

この記事の、「【内定者が解説】研究職と開発職の違いとは?年収,なり方も解説」は、いかがだったでしょうか?

今回は、「就活の教科書」編集部の後藤が、研究職と開発職の違いを3つ解説しました。

合わせて、研究職と開発職の職種や必要なスキルについても紹介しました。

それでは、この記事を簡単におさらいします。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤

◆ 研究職と開発職の違いがわからない就活生も多い

◆ 研究職と開発職の違いは3つ

- 違い①:研究職は「技術・知識」を、開発職は「製品」を生み出す

- 違い②:開発職は顧客とのやり取りが多い

- 違い③:平均年収は研究職のほうが高い傾向がある

◆ 研究職には「基礎研究」と「応用研究」の2種類がある

◆ 開発職には「研究開発職」「技術開発職」「商品開発職」の3種類がある

◆ 研究職に必要なスキル

- スキル①:極める力

- スキル②:粘り強さ

- スキル③:専門的な知識

◆開発職に必要なスキル

- スキル①:コミュニケーション能力

- スキル②:粘り強さ

◆ 研究職・開発職になるには

- 方法①:研究の成果や実績をアピールしよう

- 方法②:仕事に対する熱意を伝えよう

- 方法③:就活エージェントを使って効率的に就活しよう

◆ 研究職と開発職の違いを知ることが、就活成功への一歩

研究職って具体的にどんなことをしているかイメージしづらいですよね。

研究職は、志望している学生の多さに対して、採用している人数が少ないのが現状です。

早めの準備が、研究職という競争率の高い職種になるためのカギになります。

企業の雰囲気や、研究内容を知るためにも早めに企業説明会やインターンに参加するようにしましょう。

この記事を読んだ、理系のあなたにおすすめの記事を紹介しておきますので、合わせて読んでみてくださいね。

あなたが研究職か開発職の就活で成功をし、日本の未来に新たな革命を起こすことを期待しています。

「就活の教科書」編集部 後藤

「就活の教科書」編集部 後藤