- ゼミ活動研究テーマに関する例文13選(国際文化、消費行動など)

- ゼミ活動の研究テーマを上手に書く3つの手順(概要と動機、課題と施策、再現性)

- ゼミ活動の研究テーマを伝える時は専門的なことをわかりやすく書くことを意識する

-

【就活生】選考通過するESを作成したい人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)

-

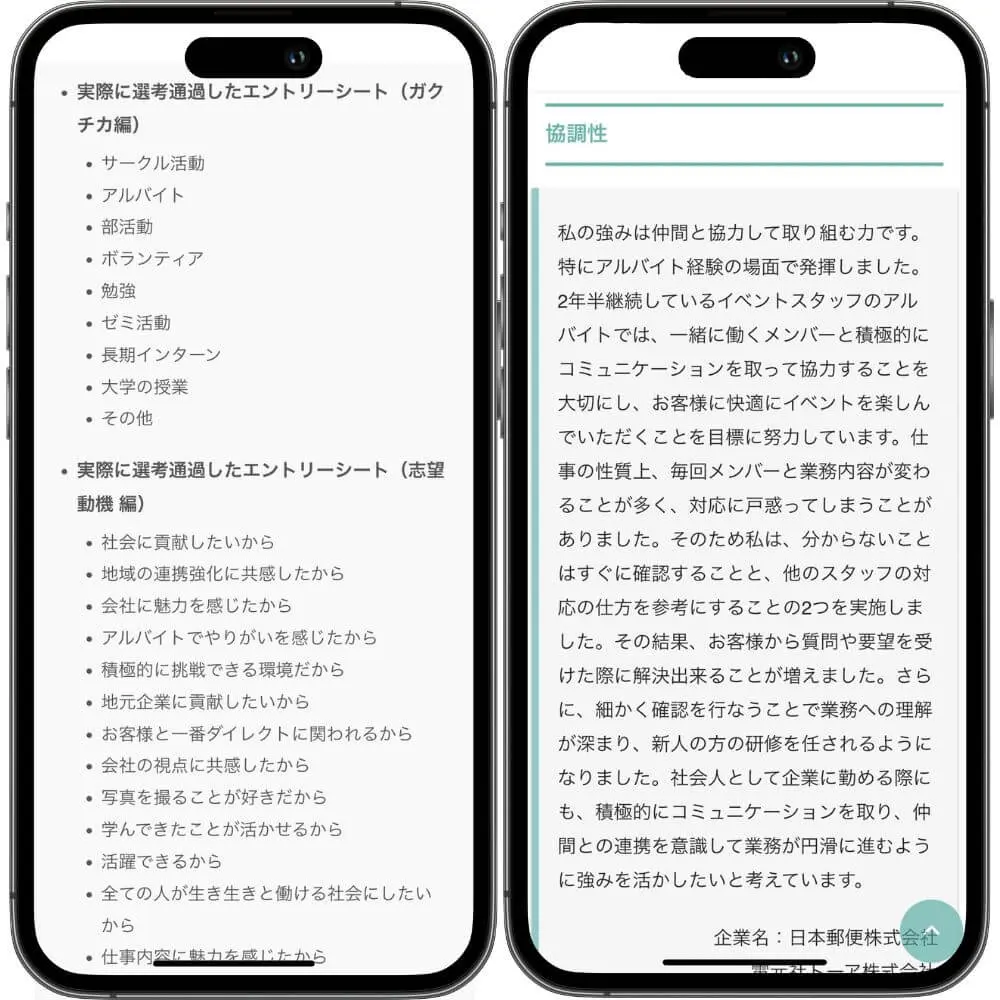

選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -

適性診断AnalyzeU+

(251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き) -

ES作成AIツール

(人事から高評価なESをAIが自動作成) -

ES添削AIツール

(たった数分で今あるESが選考突破レベルに仕上がる)

-

選考通過ES

-

【就活生/転職者】自分に合った優良企業に就職したい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)

-

面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策) -

SPI頻出問題集

(SPI/Webテストの問題練習) -

適職診断

(あなたの適職を16タイプで診断) -

AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

隠れホワイト企業500選(公式LINEで無料配布)

(無理せず入社できる優良企業が見放題)

-

面接回答集100選

この記事では、エントリーシート「ガクチカ(学生時代頑張ったこと)」の「ゼミ活動の書き方」を解説し、「例文」を紹介します。

合わせて、ゼミに所属していない人が行うべき対策とゼミの研究テーマ、「上手に書く手順」、「ちょっとした注意点」、「ゼミに入っていない就活生の対処法」を書く時の注意点についても解説します。

ちなみに、「志望企業のESで落ちたくない!」という方は、難関企業内定者のESが無料で見れる「選考通過ES(公式LINEで無料配布)」などのサービスを活用しましょう。

この記事を読めば、「ゼミ活動の研究テーマに関する内容を上手に書く自身がない・・・」なんて不安を取り除くことができます。

エントリーシートのガクチカ(学生時代頑張ったこと)でゼミ活動について手っ取り早く書きたい就活生は、ぜひ最後まで読んでください。

ES通過に役立つおすすめサービス(無料)

| 選考通過ES |

|---|

公式LINEで無料見放題 |

| ES作成AIツール |

|---|

公式LINEで無料作成 |

| ES添削AIツール |

|---|

公式LINEで無料添削 |

【無料登録】就活/転職でおすすめツール

| 適性検査AnalyzeU+ |

|---|

全251問、客観的な性格診断 |

| キャリアチケット就職エージェント |

|---|

| 面接回答集100選 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

| SPI頻出問題集 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は、「選考通過ES(公式LINEで無料見放題)」が一番おすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

目次

【例文13選】ガクチカ(学生時代頑張ったこと)「ゼミ活動」の書き方の例文

エントリーシートのガクチカ(学生時代頑張ったこと)「ゼミ活動」で実際に就活生がどのように書いているのか気になりますよね?

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

エントリーシートのガクチカ(学生時代に頑張ったこと)ゼミの例文を13個用意したので参考にしてみてください。

ステップごとに段落を分けておきました。どちらの例文もステップごとにきちんとまとまっています。

ちなみに、ガクチカを作りたいなら、就活の教科書オリジナルの「無料AIガクチカ作成ツール」が便利です。

就活の教科書の公式LINEに登録するだけで、人事から評価されるガクチカが10秒で作成できるので、ぜひ無料登録して使ってみてください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文➀:教師の褒め方の適切な指導法について(教育学部)

私は特に教育学ゼミナールに力を入れて取り組みました。研究内容は教師の褒め方の適切な指導法についてです。現在の教育現場で見かけられる指導者が子供をとにかく褒めまくるといった指導を問題視し、むしろ逆効果であると指摘しました。指導者が褒めることによって期待する良い効果と同時に子供には指導者に見えない悪い効果があると明らかにし、そこから目指すべき適切な褒め方とは何かを現在も力を入れて考えています。

企業名:株式会社スプリックス

(最終選考通過)

研究内容について完結にまとめられたわかりやすい文章です。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文②:離婚後の親権問題について(法学部)

私は家族法のゼミに所属して、離婚後の親権問題をテーマに卒業論文も執筆しました。家族法は私たちの日常生活に密接に関係しており、どのようにアプローチして問題を解決すべきか学べる学問であると思い、選択した。ゼミでは個人に割り当てられた判例の研究と発表を行っている。評論や学説を読み、それぞれの価値観が大きく反映されてしまう部分も、感情論に終始せずに、法的に筋道を立てて自分の意見を組み立てられるように努力した。その結果、自分の意見を根拠に基づいて説明したり、複雑な文章をわかりやすくまとめる力を身に付けることができた。私は、ゼミで身に付けた力をチームワークやお客様とのコミュニケーションで活かしていきたいです。

企業名:富士ソフト

(最終選考通過)

ゼミで身に着けた力の活かし方を明記しており、働く姿をイメージしやすい文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文③:国際文化(国際学部)

私はゼミで東南アジアの人々の生活について研究しています。私がこのゼミを選んだきっかけは、食事、法律、宗教などおよそ全てが日本と異なる生活に興味を持ったことです。そして東南アジア料理のレストランは、日本でもよく見られて自分にも身近だと思ったので、東南アジアの食事を専門に研究しています。食事について調べていくうちに、現地の味と日本にある東南アジア料理のレストランは本当に同じ味なのか気になり始めました。一度気になり始めると夜も眠れなくなる性格なので、ついに私は長期休暇を利用して一人で東南アジアを回り自分の舌で味を確かめるに至りました。結果、教授にゼミの研究を高く評価されたので、自分で実際に経験することの大切さを学びました。私は御社に入社した後も、気になったことは自分で動いて確かめることで正しい価値判断をして、お客様に満足していただけるサービスを提供していこうと考えています。

ゼミ内のみでなく、自主的にどのような活動をしたのかが述べられており、人柄が分かりやすい文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文④:食文化の変化について(社会学部)

私はゼミで、食文化の変化について研究をしました。

地域ごとによって食文化が違う理由としては、食物の生産環境や地理的環境が要因としてあげられるのですが、環境がどれほど私たちの食生活に影響を与えているのか主な課題として研究しました。

このテーマを選んだ理由としては、祖母が宮崎出身で祖母の実家に訪問した際に「鶏の刺身」が夕食として出てきたことに驚いたので、食文化に関する研究を深く行ってみたいと思ったのがきっかけです。

課題としては、日本全国の食文化を研究するために現地に赴いて調査しなければならなかったことです。都市部に資料がなかった場合は、特に食文化に関する情報を得るのに苦労しました。また地域によって味付けが多少違ったりしていたので、そのきっかけを知るためにたくさんの人にインタビューを行いました。

このテーマを研究して得た学びとしては、日本は多種多様な文化が共存していて成り立っているということでした。そして食べ物が各地域で根付いている理由を深く考察するためには、時間と労力をかけて行なわなけらばならなかったので、目標に向かって泥臭くやり抜く大切さを学びました。

研究の結果わかったことだけでなく、身に着けた力についても触れられており、再現性のある文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文⑤:人権に関する裁判(法学部)

私は法学部で憲法ゼミに所属しています。私が憲法ゼミに入ろうと思ったきっかけは、本来公平であるはずの裁判で「公権力」対「一個人」で争いが起きた時、納得のいく説明なしに国側に有利な判決が下ることが多いことに疑問を抱き、興味を持ったことです。

ゼミでは人権に関する裁判例を取り上げ、原告と被告に分かれ討論を行います。私にとって憲法は難しく、ゼミが始まった当初は全く討論で発言できませんでした。それを教授にも指摘され、とても悔しい思いをしました。討論で発言できるようになるため、原告と被告の両者の立場になって裁判例を何度も読み返しました。すると、その後の討論では相手の反論のパターンをいくつか予想しながらこちらの主張をするといった風に、私も討論の当事者として活発に議論に参加できるようになりました。

この経験から私は、ある問題に対してそれぞれの当事者の目線に立って考えることで問題全体を俯瞰する大切さを学びました。

ゼミでの困難をどのように乗り越えたのかが具体的に書かれており、イメージしやすい文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文⑥:消費行動(商学部)

大学では消費行動について研究しています。消費者が商品を消費するために何を判断材料としているのか、どう持ちかけることが大切なのか、ということを様々な企業の事例とともに研究しています。

このテーマを選んだ理由としては、テーマパークでバイトをしていた時に行列ができるアトラクションと出来ないアトラクションを見て人を惹きつけるものと惹きつけないものの差分は何かを考えていたことが多かったので、さらに深く研究したいと思い選びました。

課題としては、消費者の購買意欲は人によって厳密に違うので、大量の母集団から共通点を洗い出して自分なりに解釈を行い事実とともに毎週一回プレゼンをしていくということでした。

御社に入社した際は、ゼミで学んだ消費行動に関する視点を武器に貢献していきたいと思います。

研究テーマを決定した理由を具体的に伝えており、独自性のある文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文⑦:海外の礼儀作法について(文学部)

私はゼミで、民俗学の礼儀作法について研究しています。

国によって大切にしている礼儀作法が違ったり、同じ体の動かし方でも地域によって受け取る意味が違うことに興味深く感じたのでこのテーマを選びました。

留学していたので海外の友達が多い私からするととても研究しがいのあるテーマでした。

研究していく中ので感じた課題としては、礼儀作法ができた成り立ちに関する文献が国によってはあまりなかったので、現地に赴いてインタビューを行わなければならないことでした。得た学びとしては、国や地域によって礼儀作法や敬う表現方法に違いはあるけれども、喜怒哀楽の感情は共通してみんな同じく持っているんだと理解したことでした。世界が平和になるためには、一人一人が隣の国のことを理解して共存していかなければならないと思いました。

自ら情報を得るために行動をしたことから、実行力や積極性が伝わる文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文⑧:Uターン離職率(経済学部)

私は、地方都市における若者の定着率向上をテーマに研究していました。目標は、特定地域のUターン就職率を5年分分析し、若年層流出の要因を数値で示すことでした。課題は、市町村単位での統計が不十分で分析が難航したことです。私は地元企業へのアンケートを自作し、56社から回答を得て不足データを補いました。その結果、企業の魅力発信不足が主因であると結論づけました。この経験から、仮説検証の粘り強さと調査設計力を学びました。入社後も、データに基づいた提案力で地域や顧客に価値を届けていきたいです。

研究における目標と具体的な取り組みが明記されており、理解しやすい構成であると言えます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文⑨:発達障害がある児童への適性授業(教育学部)

私は、発達障害のある児童への適応授業について研究しました。目標は、授業内の集中持続時間を平均15分以上に伸ばすプランを提案することでした。実習先での観察では、途中離席や注意逸脱が多く、指導法の再考が必要でした。私は、図や音、身体動作を多用したアプローチを試み、5週間で集中時間を約7分から18分に向上させることができました。この経験を通じて、一人ひとりに合った方法を模索する柔軟さと根気を学びました。入社後も相手に合わせたコミュニケーションと提案を心がけていきたいです。

具体的な数値を用いて表現しており、イメージしやすい文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文⑩:ECサイトの購入導線(商学部)

私はECサイトにおける購買導線の違いが売上にどう影響するのかをテーマに研究しました。ユーザーがどのようにページを遷移し、どのタイミングで購買に至るのかを把握することで、より効果的なサイト設計につながるのではないかと考えたのがきっかけです。実際のデータを用いて定量的に傾向を分析したいと思いましたが、企業のアクセスログは機密性が高く、なかなか提供が難しいという壁に直面しました。そこで私は大学の協定先企業に粘り強く相談を重ね、匿名化されたログ100件分を提供していただけることになりました。分析の結果、購入に至るユーザーは少ないページ閲覧数で商品に辿り着く傾向があることが分かりました。この経験を通じて、ユーザーの動きや心理をデータから読み取ることの大切さを学びました。入社後はこの知見を活かし、マーケティングやUX設計の現場でユーザー視点に立った提案をしていきたいと考えています。

粘り強さや行動力が強調された文章になっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文⑪:対人不安と自己開示(心理学部)

私は大学生の対人不安と自己開示の関係性について研究しました。人と接することへの不安が、どのように自己開示のしやすさに影響するのかに関心があり、アンケート調査を通してその傾向を明らかにすることを目指しました。取り組みの中で直面した困難は、主観的な質問への回答にばらつきが出やすく、信頼性のあるデータを得ることが難しかったことです。そこで私は信頼性尺度を取り入れ、質問項目を精査したうえで150名から回答を集めました。その結果、対人不安が高い学生ほど、対面ではなくオンライン上での方が自己開示をしやすい傾向が統計的に示されました。この経験を通して、人の感情や行動の背景にある要因を丁寧に読み取る力を養うことができました。入社後も、相手の立場や気持ちに寄り添いながら信頼関係を築く姿勢を大切にしていきたいと考えています。

研究から身に着けたことをどのように活かすかを明確に伝えており、わかりやすくなっています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

あくまで書き方の例なので、話の内容までは真似しないでくださいね。

話の構成を参考にしてください。

また、エントリーシートのガクチカでゼミを書きたいのではなく、エントリーシートのゼミ名の欄をどのように書けばよいか悩んでいる就活生は以下の記事も参考にしてみください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。

AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。

メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる

- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる

- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる

AnalyzeU+

また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。

この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

人事はエントリーシートの「ゼミ活動」から何が知りたいの?

エントリーシートの項目でゼミの研究テーマについて記入する場面ってよく見かけますよね。

そもそも人事がエントリーシートにゼミを書かせる目的を、考えたことはありますか?

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活生ちゃん

就活生ちゃん

考えたことなかったです。

「エントリーシートを早く書き終わりたい」としか思ってませんでした。

企業にとってゼミの研究テーマはそこまで大切な要素なのでしょうか?

ゼミの研究テーマを見て企業側は何を判断しているのか全くわかりません・・・

エントリーシート(ES)のゼミを書き始める前に、そもそも、人事がエントリーシートのゼミから何を知りたいのか確認しておきましょう。

人事の視点がわかれば、書く内容が決めやすくなります。

ただ規定の文字数を埋めただけでは、人事の知りたいことが書けず、志望度が低いと思われてしまいます。

人事は、エントリーシートのゼミから、以下の3つを知りたいと思っています。

- 協調性

- 課題の取組み方

- 言語化能力

人事が知りたい3つは、会社で働くために必要な能力です。

入社後の自分を人事にイメージさせられたら、就活生の勝ちです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

人事が知りたいこと①:協調性

人事がエントリーシートのゼミから知りたいこと1つ目のは、「協調性」です。

ここでいう協調性とは、集団での自分の役割を指します。

協調性は、社内会議やチームで仕事をするときに必要です。

協調性は業界・職種関係なく求められるスキルなので、アピールできれば好印象を与えられます。

ゼミの特徴は、人と協力できる点です。

協調性をアピールしやすいですよね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

人事が知りたいこと②:課題の取り組み方

人事がエントリーシートのゼミから知りたいことの2つ目は、「課題の取り組み方」です。

課題の取り組み方から、誠実性や思考力がわかります。

粘り強く課題に取り組んだり、自分なりに工夫したりした経験で、他の就活生と差別化できます。

「自分なりに何をしたか」を考えると自分だけのゼミ欄になりますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

人事が知りたいこと③:言語化能力

ゼミ欄で評価される人事が知りたいことの3つ目は、「言語化能力」です。

言語化能力とは、話し手の思い描いているものを言語のみで聞き手に共有することです。

伝えたいことを上手く言語化できる学生は重宝され、それだけで良い評価を受けます。

一方、どれだけ「協調性」や「課題の取り組み方」のエピソードがあっても、言語化できなければ人事には伝わりません。

言語化は入社後のコミュニケーションに必要なので、人事も注意深く見ています。

人事はエントリーシートのゼミから、①協調性、②課題の取組み方、③言語化能力の3つが知りたいと説明しました。

他にも、ゼミの内容をみて判断している部分は4つあります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 学業にしっかりと取り組めたかどうかを知りたい

- あなたの人柄や特性を知りたい

- 課題に向き合う姿勢を知りたい

- プレゼン能力を知りたい

また、エントリーシートには「ガクチカ」と似たような項目で「自己PR」というものがありますが、2つの違いが分からない就活生も多いはずです。

以下の記事で、ガクチカと自己PRの違いについて説明しているので、合わせて読んでみてください。

「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。

AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。

また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。

ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。

AnalyzeU+

「ゼミ活動」のガクチカを簡単に作成するステップ

自己PRやガクチカで面接官に評価してもらうには、正しい作り方をしないといけません。

しかし、自己PRやガクチカを間違った作り方で作成し、結果落とされる就活生は非常に多いです。

そこで、ここでは自己PRやガクチカを誰でも簡単に作れる方法を紹介します。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- おすすめサービス:【就活生】適性診断AnalyzeU+(251問で性格診断、人気No.1)

- おすすめサービス:【就活生】Lognavi適性診断(性格テスト90問、SPI練習問題)

- おすすめサービス:【就活生】キャリアチケットスカウト診断(5問であなたのキャリア診断)

- おすすめサービス:【就活生】内定者ES(難関企業内定者のES見放題)

- おすすめサービス:【就活生】unistyle(選考通過ESが71,733枚見放題)

ステップ:アピールできるあなたの強みを探す

自己PRやガクチカを誰でも簡単に作るステップは「アピールできるあなたの強みを探す」です。

ESや面接の自己PR、ガクチカで使える強みを探すには性格診断が必須と言えます。

性格診断をすることで、客観的な視点であなたの強みや弱みがわかるので、就活や転職活動で活かしやすくなりますよ。

あなただけの強みを知りたい方は、性格診断を活用することが一番おすすめです。

数ある性格診断のうち特におすすめなのが、「適性診断AnalyzeU+」です。

適性診断AnalyzeU+は、15分程度で終わる質問と100万人のデータからあなたの強みを診断してくれます。

また、自己PRやガクチカを作成し、プロフィールに登録しておけば、大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらえます。

「自己分析はどこでやれば…」という人は、就活生の2人に1人が利用している適性診断AnalyzeU+を受けてみると良いですよ!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 251問の質問と100万人のデータから診断してくれるのでかなり正確な結果がわかる

- 診断結果からあなたにおすすめの職種もわかる

- 診断により自己PRが書きやすくなり、ESや面接で人事に評価されるアピールができる

(適性診断AnalyzeU+)

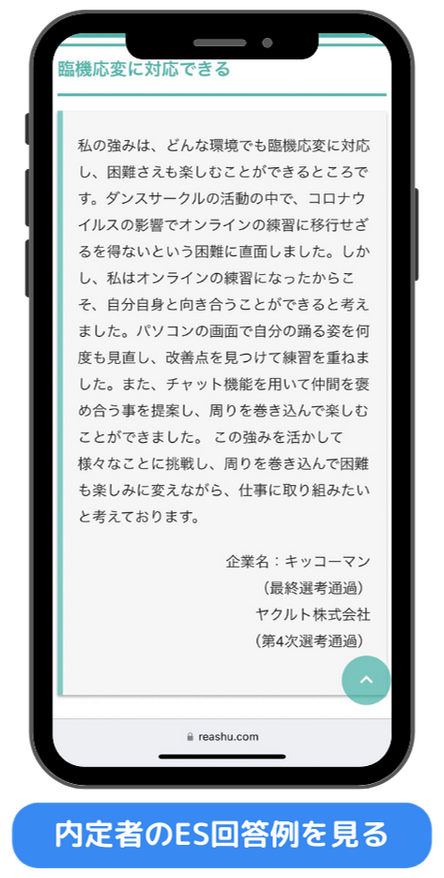

ステップ:内定者の回答とテンプレートをまねて作成する

自己PRやガクチカを誰でも簡単に作るステップは「内定者の回答とテンプレートをまねて作成する」です。

内定者の回答は企業側に評価された回答なので、回答の構成をまねることが選考突破への近道になります。

内定者の回答を見る時には、どのようなテーマで、どのような構成になっているのかを確認することがおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 難関企業内定者の自己PRやガクチカ、志望動機などの文章が見れる

- 評価されるESの書き方がわかるので、選考突破率UP

- 自分のESを考える時間がない方はESをそのままパクってもOK

内定者ES

ガクチカのテーマに悩んでいる人におすすめの記事一覧

「ガクチカが無くて書けない」「ガクチカの書き方が分からない」という人には、 記事「ガクチカの書き方」 がオススメです。

ガクチカができたら、添削を受けることで選考通過率がアップします。

以下にガクチカの書き方について例文を交えて解説している記事やおすすめガクチカ添削サービス解説記事をまとめました。

ESや面接で通用するガクチカ を書くのに役立つので、合わせて読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。

AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。

メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる

- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる

- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる

AnalyzeU+

また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。

この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ガクチカ(学生時代頑張ったこと)「ゼミ活動」の書き方は段落3つだけ

就活生くん

就活生くん

ゼミの研究テーマについて面接官の質問意図と回答の例文を参考にすることができて不安が少しなくなりました。

そして、エントリーシート「ガクチカ(学生時代頑張ったこと)」のゼミに書きたいことは決まったのですが、どうやって書いたら伝わりやすいかわかりません。

ではエントリーシートのガクチカ(学生時代に頑張ったこと)ゼミの書き方を紹介しますね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

エントリーシートのゼミは、3段落に分けて書きます。

- ゼミの概要と選んだ動機

- 課題と施策

- 再現性

3つの段落で書けば、あなたの経験を武器にしたゼミ欄ができあがります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

段落①:ゼミの概要と動機

エントリーシートのゼミ活動の書き方1段落目は、「ゼミの概要と動機」です。

何を学ぶゼミで、なぜ選んだのか、を説明します。

ゼミの研究テーマを選んだきっかけを書くことによって、選んだ背景やあなたの価値観を知ることができます。

そして、概要と動機で話の大枠を説明するのは、読み手の文章理解をスムーズにするためです。

そのため、エントリーシートでゼミの研究テーマを書く場合は、冒頭に選んだ理由やきっかけを書くようにしましょう。

注意すべき点としては、研究結果の報告や実績だけを伝えない事です。

面接官は、あなたがゼミの研究に関して、どれだけの労力や時間をかけて活動したのかを具体的にイメージして、評価したいと考えています。

概要は、活動内容を具体的に書いて、活動内容の難易度や課題の難易度を伝えるようにしましょう。

私は○○ゼミに所属しています。私が○○ゼミを選んだのは、△△だからです。

1段落目には、次の段落のために必要な前提知識にも言及しおきましょう。

良い文章とは誰が読んでも同じ解釈ができます。

読み手のために話の大枠や前提知識は、必ず入れてください。

端的に2~3文にまとめましょう。

メインは次の段落です。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

段落②:課題と施策

エントリーシートのゼミ活動の書き方2段落目は、「課題と施策」です。

2段落目は課題に対する姿勢や思考性が現れるので、エントリーシートのゼミ欄で最も重要です。

姿勢や思考性を表すには、自分の性格や特徴を活かしたエピソードを選ぶと良いです。

ゼミの課題を一人で頑張った人もいれば、チームのマネジメントを頑張った人もいるでしょう。

自分だけの体験を自分の言葉で表現すれば、あなただけのエントリーシートができあがります

課題と施策を伝える上で、面接官が見ているポイントは、困難な課題に対してあなたがどのように向き合ってきたのかという部分です。

課題と施策を確認することで、入社後も降りかかってくる課題に対して向き合い乗り越えられるかどうかを判断しています。

そのため、課題が浮かび上がった背景や、その課題に対してどのように感じてどのように向き合ったのかを具体的に書くように意識しましょう。

2段落目が人事の一番知りたいことです。

しっかり言語化して書いていきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

段落③:再現性

エントリーシートのゼミ活動の書き方3段落目は、「再現性」です。

人事は就活生に使える能力を求めています。

再現性は、能力の活かし方を具体的に示すと伝わりやすいです。

前提として、ゼミの研究テーマによって得た学びは、面接官が一番聞きたい部分といっても過言ではありません。

課題に対して向き合った結果少しでも多くの学びを得ることができた人は、入社後も活躍する可能性が高いからです。

そのため、課題に対して得た学びは、必ず自分の言葉で的確に伝えられるようにしておきましょう。

エントリーシートのゼミは3つの段落(①ゼミの概要と動機、②課題と施策、③再現性)に分けて書きましょう。

ゼミの書き方以外で、エントリーシートの書き方をもっと詳しく知りたい就活生はこの記事をご覧ください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。

AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。

また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。

ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。

AnalyzeU+

ガクチカ(学生時代頑張ったこと)で「ゼミ活動」を書く時の注意点

ガクチカ(学生時代頑張ったこと)の例文でゼミ欄の書き方は理解できたと思うので、これからは実際に書いていきましょう。

ただその前に、エントリーシートのゼミ欄を書く時に注意しなければならない点が3つあります。

- 具体的に書く

- 専門的なことはわかりやすく書く

- ウソは書かない

- 最終的に得た学びも書く

この3つの注意点に気をつけるとより良いエントリーシートのゼミ欄がに書きあがります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

注意点①:具体的に書く

エントリーシートのゼミ欄を書く時の注意点の1つ目は、「具体的に書くこと」です。

エピソードが希薄だと、誰でも書けるエントリーシートになってしまいます。

また人事との共通認識にズレが生じ、アピールしたいことが伝わりません。

特に、ゼミで研究する分野は専門性が高いので、企業の人事にもわかるように書かなければなりません。

〇〇%や〇位という具体的な数字を用いると、格段にわかりやすい文章になります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

注意点②:専門的なことはわかりやすく書く

エントリーシートのゼミ欄を書く時の注意点の2つ目は、「専門的なことはわかりやすく書くこと」です。

1つ目の注意点で述べた「具体的に書く」とは、専門用語をどんどん使いましょうという意味ではありません。

具体的に書こうと意識しすぎると専門的な言葉がどうしても並んでしまい分かりにくい文章になってしまいます。

しかし、研究にどっぷりつかっている方は、何が専門用語で何がそうでないかわからなくなることがあると思います。

何が専門用語かわからなくなったときは、中学生でも理解できる文章を心がけてください。

「中学生だったころの自分でも理解できる」かつ「具体的」だったら、誰にでも伝わる文章になります。

もし、どうしても論理的な文章を書くのに自信がない人は、PREP法というフレームワークを使って書く事をおすすめします。

PREP法

Point :要点(結論・主張)

Reason :理由(結論にいたった理由・そう主張する理由)

Example:具体例(理由に説得力を持たせるための事例・データ・状況)

Point :要点(結論・主張)

流れに沿って書くだけで論理的でわかりやすい文章になりますよ。

書いた次の日に見返してみると、案外、もっとわかりやすく書けることに気が付きます。

面接の場では、自分が意図している考えをしっかりと相手に伝わるように言語化することが大切ですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

注意点③:ウソは書かない

エントリーシートのゼミ欄を書く時の注意点3つ目は、「ウソは書かない」です。

とてもシンプルですが、エントリーシートでウソを書く人はいます。

人事は毎年多くのエントリーシートを見るので、ウソを見抜くのが上手です。

ゼミは面接でも深く質問されるので、ウソをつき続けるのがしんどくなります。

「書くことがなかったから、ウソを書いた」と自慢げに話している就活生と会ったことが有ります。

そんな人に耳を傾けてはダメですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

もしウソがバレなかったとしても、こう考えてみてください。

「ウソが見抜けない人事のいる会社で働きたいか?」と。

働くなら優秀な人材が集まっている会社の方がいいですよね。

ウソに割く時間があれば、より良い本当の文章を考えましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ゼミの書き方以外で、エントリーシートの書き方をもっと詳しく知りたい就活生はこちらをご覧ください↓

注意点④:最終的に得た学びも書く

ゼミの研究テーマを書く時の注意点4つ目は、「最終的に得た学びも書こう」です。

得た学びは必ず書くようにしましょう。

研究を通して最終的に得た価値観や感情をエントリーシートに書くことによって、研究に関して真剣に向き合ったということが伝わりやすくなります。

エントリーシートで書いたことは面接の場でも聞かれるので、書いた内容を基に質問を想定して回答を考えておきましょう。

ここまで、「ゼミに入っている就活生向け」にエントリーシートのゼミ欄の書き方や注意点を書いてきました。

一方ゼミに入っていない学生は、何を書けばいいのでしょうか。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「自分の強みがわからないからESが書けない…」「ESを書くのに時間がかかる…」など不安な方には、OfferBoxの無料適性検査「AnalyzeU+」の利用がおすすめです。

AnalyzeU+は、100万人のデータをもとにした正確さが推しの無料適性検査です。

メールアドレスだけで登録が完了し、正確な自己分析を受けられるので、まずは気軽に登録してみてください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの強みや個性が分かるため、短時間でESが作れる

- 診断結果をもとに、あなたの特性を活かせたガクチカも作れる

- 100万人のデータをもとにした正確さでESに活用できる

AnalyzeU+

また、ES添削については「【誰に頼むのが良い?】エントリーシート添削の無料サービスおすすめ15選 | ES添削の有料サイトも」という記事にまとめています。

この記事を読むと選考に通過するES添削をしてもらえます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

そもそもゼミに入っていない場合

就活生くん

就活生くん

実は、僕はゼミに所属していなくて、エントリーシートでゼミの研究テーマについて書く内容がありません・・・

ゼミに所属していない人は、どうすれば良いのでしょうか?

結論から述べると、「ゼミに所属していない学生は、記入する必要はありません」

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

しかし、空欄だと不安に感じるという就活生の方もいますよね。

ゼミに入っていなくて、空欄を避けたい就活生は、エントリーシートのゼミ欄に「なぜゼミに入らなかったのか」や「ゼミの代わりに何をしていたのか」を書いてください。

何かしら書いておいた方が、エントリーシート全体の見栄えも良くなるメリットもありますね。

そのため、ゼミ活動以外にガクチカがないという人は、以下の記事でガクチカの作り方について説明しています。

「ガクチカを書くコツ」「ガクチカに向いているテーマ」などが分かるので、ぜひ参考にしてくださいね。

ゼミに入っていなくても心配しないでください。

ゼミに入っていない就活生はそれほど珍しくないですよ。

「ゼミ活動」以外の、ガクチカに関するよくある質問は、以下の記事で解説していますので、読んでみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「ESが上手く書けない…」「ES選考で落ちてしまう…」なら、OfferBoxの無料適性診断 「AnalyzeU+」がおすすめです。

AnalyzeU+を使えば、簡単に自分の強みや個性がわかるようになるので、選考で落とされないエントリーシートを書けるようになります。

また実際に利用した就活生からは、「診断するだけでESに何を書けばいいかわからない...ということがなくなった!」などの口コミもいただいています。

ESで落ちる確率をかなり減らせるだけでなく、あなたにあった職種や役割もわかるので、まずは、無料簡単登録から自己分析をしてみてくださいね。

AnalyzeU+

まとめ:ガクチカで「ゼミ活動」について伝えるときは、具体性を意識して強みをアピールしよう!

いかがだったでしょうか。

この記事では、「就活の教科書」編集部が、エントリーシートのゼミ欄の書き方と例文を紹介しました。

加えて、書く時の注意点とゼミに入ってない人の対処法を述べました。

この記事を参考にゼミについて何を書けばよいか方向性をつかめたはずです!

さっそくエントリーシートのゼミ欄を埋めていきましょう!

この記事がガクチカでゼミ活動について伝えるときに参考になっていれば幸いです。