- 専門職とは、特殊な知識や経験、または技術や資格が必要な職業

- 専門職一覧

- 資格不要:エンジニア、ビジネスコンサルタントなど

- 資格必要:教師、公務員など

- 文系におすすめ:弁護士、公認会計士など

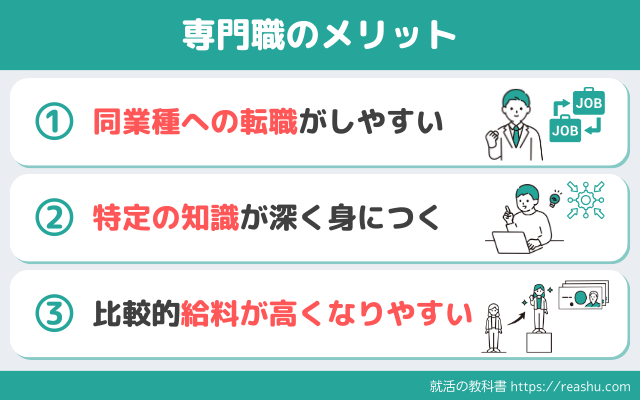

- 専門職のメリットは、「同業種への転職がしやすい」「給料が高くなりやすい」など

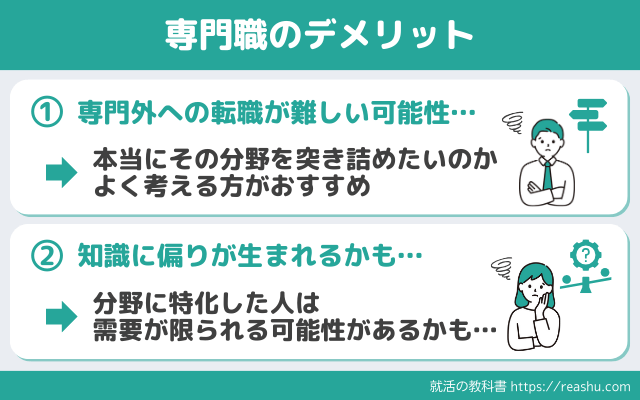

- 専門職のデメリットは、「専門外への転職が難しい」「特定分野以外の知識を身に付けにくい」

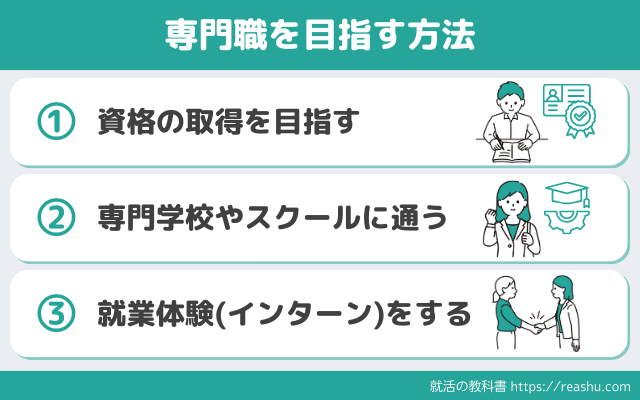

- 専門職に就く方法は、「資格取得を目指す」「専門学校やスクールに通う」など

- 業界研究をするなら、まずは「適性診断AnalyzeU+」から始めよう

-

「自分に合った業界を教えてほしい」人におすすめの診断ツール

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き) -

【就活生/転職者】LINE適職診断

(あなたの強みを活かせる仕事を診断) -

【就活生/転職者】AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

【就活生】Lognavi WEBテスト

(言語・非言語118問,性格診断90問) -

【就活生】就活16タイプ性格診断

(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる)

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

-

「自分に合った優良企業に就職したい・就活を成功させたい」人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)

-

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題) -

【就活生/転職者】選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -

【就活生/転職者】面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策)

\ 大手/優良企業からスカウトが届くチャンスも! /

客観的な性格診断を受ける

客観的な性格診断を受ける

(適性診断AnalyzeU+)

公式サイト

(https://offerbox.jp/)

*251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き! -

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

この記事では専門職について解説していきます。 あわせて、文系の人におすすめの専門職や専門職のメリット・デメリットについても解説しています。

ちなみに、「自分に合った業界が知りたい」「自分の強みがわからない…」という方は、100万人のデータからあなたの強みや性格を分析する「適性診断AnalyzeU+」などで自己分析を終わらせましょう。 この記事を読めば専門職の定義や専門職の種類だけでなく、専門職に自分が向いているのかどうかまでわかるようになります。 将来専門的な仕事がしたいけどどんな仕事が専門職かわからないという就活生は、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

【専門職とは?】専門職・スペシャリストの種類/定義

就活生くん

就活生くん

そもそも、専門職に明確な定義ってあるんでしょうか?

何となく専門性の高い仕事が専門職だと思っているんですが、同じ仕事を10年もすれば専門性が高くなるし、専門職な気がします・・・

専門職と言っても明確な定義がわからないと、具体的にどんな職業なのかイメージしづらいですよね。

そこでまずは、専門職の定義や専門職に向いている人について解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

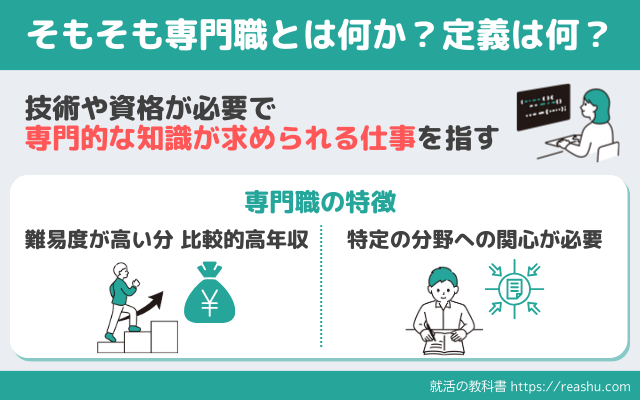

定義:専門職とは「技術や資格が必要な仕事」

まずは、専門職の定義について解説していきます。

専門職とは、一般的には特殊な知識や経験が必要な職業のことです。

具体的には「技術や資格が必要な仕事」を指しています。

専門職は特定の分野で深い知識が求められるため、その知識や経験の証明として資格が必要になることが多いからです。

専門知識が重要で価値の高い仕事ほど、その知識を保証するために国家資格などが設けられています。

医師や弁護士、税理なども国家資格を持たずに営業すると違法なのも、資格が専門知識の証明となっているからですね。

また、あなたに合った資格を知りたいという方には『適性診断AnalyzeU+』がおすすめです。

適性診断AnalyzeU+を利用すると、あなたの強みや弱みからあなたに合った職業を見つけることができるので、まずは一度試してみてください。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

種類①:資格がいる職業(知識系)

専門職の1つ目の種類は「資格がいる職業」です。

知識を持っていることを証明するための資格が必要な仕事です。

医師や弁護士などが最もわかりやすいですが、国家資格などの難関試験を突破して資格を取得しないとなれない職業のことです。

あらゆる専門職の中でもこの「資格がいる職業」が最も難易度と年収が高い傾向にあります。

特に、以下のような資格は価値が高い傾向にあります。

| 業務独占資格 | 特定の資格を持たないと禁止されている業務を行える資格。 (例:弁護士以外が弁護士の仕事を行うと「非弁行為」として犯罪になる) |

| 必置資格 | ある事業を行う際に、企業や事業所に特定の資格を持つ人を置かなければならないと法律で決まっている資格。 (例:衛生管理者など) |

| 名称独占資格 | 資格取得者以外が名乗ることが禁じられている資格。 (例:保育士・製菓衛生師など) |

せっかく資格の取得を目指すのなら、上記のような価値が高い資格を目指したほうが市場価値が高いかも知れません。

法律で定められた必要とされている資格なので、需要が消えることは無いですからね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

種類②:職人と呼ばれる職業(技術系)

専門職の2つ目の種類は「職人と呼ばれる職業」です。

例えば寿司職人やパティシエなどの職業は、特別な資格が必要なわけではなく、職人としての経験が重要になります。

そのため、職人になるまでは平均年収が低い傾向にありますが、経験を積むことで自分にしかできない仕事もできるようになります。

難易度は高いものの、夢のある職業が「職人と呼ばれる職業」と言えるかもれませんね。

職人と呼ばれるほどの実力を身につけるには長い期間が必要です。

それだけの下積みを積んだからこそ大成するのかもしれませんね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職の職種一覧38選

まず初めに、専門職・スペシャリスト職を一覧形式で紹介していきます。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

- 大学教授・助教授

- 講師教師・塾講師

- 会計士・税理士

- 医師

- 歯科医師

- 看護士

- 介護士

- 歯科衛生士

- 薬剤師

- パイロット

- 建築家

- ビジネスコンサルタント・アナリスト

- 金融ディーラー

- ファンドマネジャー・融資担当

- 保育士(保母・保父)・幼稚園教諭

- 大学職員

- 調査研究員

- 通訳・翻訳

- 投資家

- 栄養士

- 国家公務員・地方公務員

- アクチュアリー

- 証券アナリスト

- 心理カウンセラー

- マーケター

- ジャーナリスト

- ソーシャルワーカー

- 作業療法士・理学療法士

- 臨床検査技師司法書士・行政書士

- 農業法人経営者

- 農業法人従事者

- 新規就農者(自営)

- 自営業・商店主(非メーカー系)

- 自営業・商店主(メーカー系)

- アントレプレナー(メーカー系)

- アントレプレナー(非メーカー系)

- パティシエ

- エンジニア

以上の職業は、特別な知識や技術が必要な専門性の高い職業です。

医師・弁護士など誰もが知っているような職業から、調査研究員・ファンドマネージャーなど意外と知られていない職業まで様々なものがあります。

ただ職業の一覧を見ただけでもどんな仕事かを理解するのは難しいので、それぞれの職業の中から特に代表的なものを紹介していきますね。

保育士・公務員などに専門職というイメージを持っている方は少ないかも知れませんが、それぞれ試験を突破しないとなれない職業です。

公務員も公務員試験に受からないとなれませんからね。

ちなみに「自分に合った仕事を知りたい」「活き活きと働ける職業がわからない」という人は、自分に合った仕事が分析できる「LINE適職診断(公式LINEで無料診断)」などのサービスを活用しましょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【資格不要】専門職・専門的な仕事の職種一覧

就活生くん

就活生くん

専門職がどんな仕事なのかは分かりました。

ですが、専門職の具体的な職業が今いちわかりません・・・

資格がなくてもなれる専門職ってあるんですかね?

専門職の定義がわかっても、どんな仕事が専門職なのかわからないですよね。

まずは、資格が必要ない専門職についてご紹介しますね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活してるけど自分に向いてる仕事がわからない」「簡単に自己分析したい」という方は、「適性診断AnalyzeU+」で性格診断を受けてみましょう!

全251問の質問に答えるだけで、あなたの強みや適職が分かり、手っ取り早く自己分析できますよ。

診断結果から、あなたに合う企業から特別オファーが届くこともあるため、自分に合った企業に就職できますよ!

無料で使える「適性診断AnalyzeU+」登録して、簡単に自己分析してみましょう!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職① : エンジニア

専門職の職種1つ目は、「エンジニア」です。

エンジニアとは、工学(エンジニアリング)に関する専門的な知識やスキルを持った人材を指します。

日本では技術者と呼ばれたりもします。

エンジニアには、様々な種類があります。

-

機械工学エンジニア:機械や機器を設計し、開発

-

電気工学エンジニア:電気システムや電子機器を設計、開発

-

ITエンジニア:インターネット関係のIT専門知識やスキルを活用して設計、開発

エンジニアは現代社会を陰で支える縁の下の力持ちで、需要の高い専門職の1つです。

エンジニアの年収

エンジニア(電気/電子/機械/IT/通信)の平均年収は、442万円です(参考:doda「2022年版平均年収ランキング」)。

同ランキングでは、全体平均年収が403万円なので、全体平均よりも高いことがわかります。

また、ITエンジニアの中の「システムアナリスト」という職種は、平均年収が1200万円以上です。

エンジニアは、職種によって大きく年収が違います。

そのため、高度なスキルや経験を積み続けることが大切になってきます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ITエンジニアになる方法

ここではITエンジニアに絞って、説明します。

ITエンジニアには、未経験でもなることができます。

なので、特定の学校を修了したり、資格を取得する必要はありません。

具体的なITエンジニアになる方法としては、以下のようなものがあります。

- 専門学校に通う

- プログラミングスクールに通う

- 独学でプログラム言語を学ぶ

- 資格を取得する

- ITパスポート

- 基本情報技術者試験

- 応用情報技術者試験 など

エンジニアについてもっと知りたい人は、下の記事を参考にしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職② : ビジネスコンサルタント・アナリスト

専門職2つ目は、「ビジネスコンサルタント・アナリスト」です。

ビジネスコンサルタント・アナリストは、企業のお困りについて、専門性や知識を持ってアドバイス、改善や立ち上げの支援を行う仕事です。

ビジネスコンサルタント・アナリストには、さまざまな種類があります。

具体的には専門分野によって、戦略コンサルタント・ITコンサルタント・ECコンサルタント・人事労務コンサルタントなどに分けられます。

ビジネスコンサルタント・アナリストの年収

ビジネスコンサルタント・アナリストの平均年収は692万円となっています(参考:転職会議)。

世代別では、20代前半が平均488万円、20代後半が平均637万円、30代が平均808万円、40代以上が平均950万円、となっています。

このようにビジネスコンサルタント・アナリストは昇給の幅も大きく、平均年収も全体に比べて高い傾向にあります。

ビジネスコンサルタント・アナリストになる方法

ビジネスコンサルタント・アナリストには、新卒でコンサルタント会社に就職するのが一般的でしょう。

コンサルタントは、国家資格等が必要な職業ではありません。

しかし、高度な論理思考力やコミュニケーション能力、一般教養が求められており、学歴も求められることが大半です。

大学卒業後にコンサルティング専門の「コンサルティングファーム」に就職するのが一般的です。

コンサルタントは専門性を求められるため、他業種で培った専門性はコンサルティングをする上でも有効です。

そのため、コンサルタントになりたい人は、「公認会計士」や「中小企業診断士」などの資格を取得することがおすすめです。

コンサルタントについて、もっと知りたい人は下の記事を是非読んでみて下さい!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職③ : インストラクター

専門職3つ目は、「インストラクター」です。

インストラクターとは、主にスポーツなどの特定の分野で指導をする仕事です。

フィットネス、ヨガ、マシンジム、テニス、ダンス、エアロビクス、スキー、サッカーなどさまざまなスポーツで種目別に、インストラクターは活躍しています。

トレーナーとの違いは、指導内容と指導対象にあります。

インストラクターはあくまで、スポーツそのものの技術指導がメインです。

一方、トレーナーは、食事や睡眠、体調管理などを含めたトータルサポートを行います。

インストラクターの年収

インストラクターの平均年収は約348万円となっています(参考:求人ボックス)。

ただし、スポーツインストラクターはスポーツの種類や雇用形態によって、給料に大きな幅があることも事実です。

フリーのインストラクターであれば、年収1000万円も決して夢ではありません。

インストラクターになる方法

インストラクターになる方法は、多数あります。

インストラクターには、メインとなる運動種目以外の、身体や運動に関する知識を求められます。

そのため、一般的には大学や専門学校などで専門知識や指導スキルを学び、インストラクターになります。

また、必須の資格は特にありませんが、運動指導に関わる資格を取得することは大切です。

体を動かすことが好きな人には、インストラクター以外にもおすすめの仕事があります!

気になる方は、下の記事を是非読んでみて下さい!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職④ : デザイナー

専門職4つ目は、「デザイナー」です。

デザイナーの仕事は多くあるため、広く様々なもののデザインを制作する仕事とされています。

代表的な仕事だけでも、以下のように多くあります。

- WEBデザイナー(WEB制作など)

- グラフィックデザイナー(商品パッケージなど)

- ゲームデザイナー(世界観なども含めたゲームの根幹)

- 空間デザイナー(インテリア・庭園など)

- ファッションデザイナー(衣料品など)

- DTPデザイナー(書籍・雑誌・ポスターなどの印刷物)

インストラクターの年収

デザイナーの平均年収は約400万円です(参考:「統計賃金構造基本統計調査」)。

ただし、先述のようにデザイナーの種類は様々です。

大手企業と取引するようになれば年収は桁違いに増えるでしょう。

副業としてWEBデザイナーをしているような方も含めると、デザイナーの平均年収はやや下がるかもしれません。

デザイナーになる方法

デザイナーになるには、デザインスキルだけでなく、汎用性の高いポータブルスキルも求められます。

特定の資格があるわけではないので、デザインする対象に絞ったスキルの蓄積を行う必要があります。

方法としては、美術大学に通う・デザインスクールに通う・能力を示せる資格を取得するなどして、ポートフォリオを作成するのが一般的です。

ポートフォリオとは、デザインスキル・実務能力などをアピールするための作品集のこと。

まずは、小さな案件獲得や、試作から始めて、ポートフォリオを作成しましょう。

デザイナーになるまでの道は険しいと言えます。

WEBデザイナーのように、個人で地道に実績を積んでいくようなものもあれば、プロダクトデザイナーのように、実績がなければ仕事さえできないものもあります。

かっこいい仕事ではありますが、それなりの覚悟が必要そうです…。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職⑤:パティシェ

専門職の職種5つ目は「パティシェ」です。

パティシエとは、さまざまな料理を作る「調理師」の中でも特に洋菓子に特化した人のことです。

そのため、洋菓子店やレストランのデザート作り、ホテル式場でのウェデングケーキの作成などをメインに行なっています。

職業として「ケーキ屋さん」などは厳密に言うと存在しておらず、全てパティシエが作っているものなんですね。

パティシェの年収

パティシエを含む飲食物調理従事者の平均年収は373万円です(参考:国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」)。

パティシエは長い下積み期間を経て有名ホテル・有名店などの主力パティシエになるか、独立を目指します。

しかし、有名ホテルでの主力パティシエや独立は狭き門であるため、全体としての平均年収は低くなっているのです。

パティシェになる方法

実は、パティシエになるのに特別な資格は必要ありません。

専門学校やクッキングスクールなどでパティシエになるための座学・実習を行えばレストラン・ケーキ屋などに就職してパティシエになれます。

しかし、一方で「製菓衛生師国家試験」という資格があり、この資格を持っていると開業の際に新しく資格を取得する必要がなくなります。

また、信頼も得られるためパティシエの中には製菓衛生師国家試験の取得を目指している人も少なくありません。

パティシエは資格を取らなくても、経験を積めばなれる職業です。

まずは菓子店などに就職して経験を積むのが一般的でしょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職⑥ : 投資家

専門職6つ目は、「投資家」です。

投資家とは、金融商品(株・不動産など)に投資をして、売買益や配当金などを得る仕事です。

投資家にも、個人資産を投資する個人投資家・法人として大金を投資する機関投資家などがあります。

さらに、個人投資家は専業投資家(投資のみで生計を立てる)と、兼業投資家(本業とは別に投資する)に分けられます。

投資家の年収

個人投資家の平均年収は、300万円未満が約40%と最も高いです(参考:日本証券業協会)。

投資家になりたい場合、投資のみで生計を立てる専業投資家の場合は、数千万円以上の資金が必要と言われますが、兼業投資家の場合は特に必要な資金はありません。

投資家になる方法

投資家になるために必要な資格や学歴はありません。

ただし、投資についての基本的な理解や、継続的な情報収集が欠かせません。

まずは、生活をしていて余ったお金を投資に活用することから始めてみましょう。

投資について興味がある場合、金融業界などへ就職することも一つの手でしょう。

金融全体への理解も深まりますし、余剰資金を作ることもできるでしょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職⑦ : ソーシャルワーカー

専門職7つ目は、「ソーシャルワーカー」です。

ソーシャルワーカーとは、福祉や教育などの業界において、悩みや問題を抱えている人の支援や援助を行う生活相談員のことです。

ソーシャルワーカーはさらに、専門分野によって、スクールソーシャルワーカー・医療ソーシャルワーカー・精神科ソーシャルワーカーなどに分類されます。

ソーシャルワーカーに似た「社会福祉士」は、資格を持っている人しか名乗れない点に注意が必要です。

ソーシャルワーカーの年収

ソーシャルワーカーの平均年収は、425.8万円です(参考:賃金構造基本統計調査)

高齢福祉施設や児童福祉施設にて勤務することが多いですが、相談業務が中心となるため、基本的には夜勤などはありません。

ソーシャルワーカーになる方法

ソーシャルワーカーになるために必須の資格はありませんが、「社会福祉士」「精神保健福祉士」の資格を取得することが一般的です。

公務員として働く場合には、他の資格も必要になります。

大卒者が64%・専門学校卒が26%であり、進学は必須と言えます(参考:jobtag)。

①公務員試験に合格・②国家資格を取得・③資格などは取得しない、といったルートが考えられます。

傾聴力や読解力が必要な仕事であるため、現場での経験が重要です。

悩みや問題を抱えている人に寄り添える方、相手の状況を想像できる方に向いているでしょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

【資格が必要】専門職・専門性の高い仕事の職種一覧

就活生くん

就活生くん

今、大学3回生なので、資格を取っておくのも良いかなと思ってるんですけど…。

資格が必要な仕事ってなにがあるんですか?

将来のことを今からしっかり考えるのはすごいですね。

資格が必要な仕事には、教師や公務員などがあります。

ひとつずつ見ていきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職①:教師・塾講師

専門職の職種1つ目は「教師・塾講師」です。

塾講師は、様々な指導方法・学年に応じて、生徒の学習をサポートする仕事です。

教師も塾講師も、その業務内容は授業だけでなく、採点、進路相談、保護者との面談など様々です。

教師・塾講師の年収

教師の平均年収は416万円(小/中学校)・436万円(高校)となっています(参考:国税庁「令和2年賃金構造基本統計調査」)。

塾講師(個人教師)の平均年収は約280万円です。

塾講師は、教師に比べて年収が低いですが、これは塾の形態によるものだと考えられます。

多くの塾では、大学生アルバイトが塾講師の多くを占めるなど、賃金が上がりにくい環境があります。

教師・塾講師になる方法

教師と塾講師の違いは、免許の有無です。

教師になるには、教員養成課程をもつ短大・大学などで教員免許状を取得し、教員採用試験に合格して採用されることが必要です。

教員免許は、大きく分けて3種類に分かれており、最短で2年間で取得することができます。

塾講師は、資格がなくてもOKで、各塾にて採用されます。

塾講師と教師では、教える内容に意外と大きな違いがあります。

イメージとして、塾講師は点数を上げるための指導を、教師は人を育てるための指導を行います。

自分がしたい教育方法に合っている方を選びましょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職②:公務員

専門職の職種2つ目は「公務員」です。

公務員とは、国や地方自治体に勤務し、社会の土台作りを仕事とする仕事のことです。

職種は、各省庁の職員、裁判官や自衛官、教員、消防士、警察官などさまざまです。

国家公務員・地方公務員の2種類があります。

公務員の年収

国家公務員の平均年収は約678万円です(参考:人事院「令和6年国家公務員給与等実態調査の結果」)。

地方公務員の平均年収は約630万円です(参考:「令和3年度地方公務員給与の実態」)。

民間企業の平均年収は440万円ほどですので、公務員の平均年収は高いと言えます。

公務員になった場合、定年まで勤めあげる方も多く、平均年収は高くなりやすいでしょう。

公務員になる方法

国家公務員には、さらに特別職・一般職の2種類があります。

裁判所職員などの特別職は、それぞれの機関が実施する採用試験に合格・内定する必要があります。

国家公務員の一般職は、国家公務員採用試験に合格後、官庁訪問をしなければなりません。

地方公務員は、採用試験に合格することで、地方公務員になれます。

公務員は、安定感もあり、社会のために働くやりがいもある仕事です。

高校生に人気の職業ランキングでは4位にランクインしています。

ワークライフバランス・将来性などを重視する方におすすめです。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職③ : アクチュアリー(保険数理士)

専門職3つ目は、「アクチュアリー(保険数理士)」です。

アクチュアリー(保険数理士)は、数学的手法を用い、金融分野で保険料率・支払保険金額の算定などの数理業務を担当する専門職です。

主な業務として、保険商品や金融商品のリスク評価を行うことがあります。

アクチュアリー(保険数理士)は、リスク管理の専門家と言えます。

アクチュアリーの年収

アクチュアリーの平均年収は、約1200万円と言われています。

これは、日本アクチュアリー会の「正会員」の平均年収です。

アクチュアリーには3つの段階があります。

日本アクチュアリー会の資格試験の第1次試験に1科目でも合格すると「研究会員」、全科目合格すると「準会員」としてアクチュアリー会に入会できる、というものです。

「正会員」の平均年収は1200万円、「準会員」の平均年収は1000万円、研究会員の平均年収は800万円ほどが目安となるそうです。

アクチュアリーになる方法

アクチュアリーになるのは、日本アクチュアリー会が実施しているアクチュアリー資格試験に合格しなければなりません。

受験資格は、大卒者またはそれと同等の者となっています。

一般的に、保険会社等に就職をして、会社勤務の傍らで資格取得を目指すそうです。

難関試験と言われており、全て合格するまでに平均約8年かかるそうです。

試験内容は、数学に関する内容の出題が多いため、大学で理学系学部に進み数学を学んでいると有利かもしれません。

専門職④:建築士

専門職の職種4つ目は「建築士」です。

建築士とは、「建築士法」に定められた資格をもって、建物の設計・工事監理を行う建築のプロフェッショナルです。

建築士は、一級、二級、木造の3つの資格にわかれています。

建物の規模、用途、構造に応じて、取り扱うことのできる業務範囲が定められています。

建築士の年収

一級建築士の平均年収は約800万円(1000人規模の企業)です(参考:政府統計の総合窓口 「賃金構造基本統計 調査令和元年以前 職種DB第1表」)。

務めている企業や事業所の規模によって、年収が大きく変わります。

また、二級建築士よりも一級建築士の方が年収が高く、能力に応じて年収が上がると考えられます。

建築士になる方法

建築士になるには、国家資格を取得する必要があります。

それまでのステップとして、

- 指定科目を修了する(40単位で一級建築士・20単位で二級建築士の受験資格)

- 学科試験

- 設計製図試験

- 【一級建築士のみ】2年~4年の実務経験が必須

をクリアする必要があります。

また、卒業区分によっては、実務経験がないと二級建築士の免許登録ができないことがあります。

建築士として高収入を狙うには、

- 大手企業に入社する

- 一級建築士を目指す

- 経験を積む

の3パターンが重要です。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職⑤:管理栄養士・栄養士

専門職の職種5つ目は「管理栄養士・栄養士」です。

管理栄養士と栄養士の違いは、どんな人に対して栄養指導をするか、にあります。

管理栄養士は病気を患っている方・高齢の方・健康な方に合わせて専門的な知識と技術を持って栄養指導や栄養管理を行います。

栄養士は、主に健康な方を対象にして栄養指導や給食の管理を行います。

医療現場・学校・福祉施設・研究機関などで働くことになります。

管理栄養士・栄養士の年収

管理栄養士の平均年収は約379万円です(参考:国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」)。

栄養士の平均年収は約333万円と、管理栄養士よりやや低いようです(参考:求人ボックス)。

管理栄養士の働く場所が病院や福祉施設なのに対し、栄養士の働く場所は、スポーツ現場でのアドバイスです。

管理栄養士・栄養士になる方法

管理栄養士・栄養士になるには、高校卒業後、管理栄養士養成課程 or 栄養士養成課程のある大学・短大・専門学校に入学し、所定の単位を取得して卒業することが必要です。

栄養士は、特定の学校を卒業・都道府県知事の免許を受ければOK。

管理栄養士は、特定の学校を卒業・管理栄養士国家試験に合格・厚生労働大臣の免許を受ければOK、と国家資格に合格する必要があります。

管理栄養士になると、病気に苦しむ患者さんを目にする機会もあるようです。

管理栄養士の場合は、すこし辛い場面も想定しておいた方がいいかもしれませんね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職⑥:歯科衛生士

専門職の職種6つ目は「歯科衛生士」です。

歯科衛生士は歯科医院での診療補助や予防措置(歯石除去など)、歯科保健指導(磨き方のアドバイスなど)を行います。

歯科衛生士に似たものとして歯科助手がありますが、歯科衛生士は法的な資格があるため医療行為をできるのが特徴ですね。

歯科衛生士の年収

歯科衛生士の平均年収は370万円となっています(参考:国税庁の「令和元年賃金構造基本統計調査」)。

年収が低いと思うでしょうが、歯科医師の年収が医師の半分であることを考えると、看護師より低い年収なのはある意味納得できるのではないでしょうか。

また、歯科衛生士はまだまだ不足しているため、非常勤など幅広い働き方が出来る点も魅力的ですね。

歯科衛生士になる方法

歯科衛生士になるには、歯科衛生士国家試験に合格しなければなりません。

歯科衛生士国会試験の受験資格は大学(歯学部口腔保健学科など)、短大(歯科衛生学科)、専門学校などを卒業している必要があります。

しかし、大学・短大・専門学校などの養成施設に通えば国家試験の合格率は9割前後と高いので、ほぼ確実に資格を取得できます。

歯科衛生士は養成施設に通えばほぼ確実に取得できるという意味では、取りやすい資格と言えます。

歯科医院には1つにつき2人の歯科衛生士が必要なのですが、まだまだ数が足りていないので、需要が大きい職業でもあります。

また、「この職業の他に自分に向いている仕事を知りたい…」という方は、『LINE適職診断』を利用してましょう。

LINE適職診断では、8つの簡単な質問に答えるだけで、あなたに向いている職業を紹介してくれるので、忙しい方にもおすすめです。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職⑦:看護師

専門職の職種7つ目は「看護師」です。

看護師は医師の診察・指示に基づいて、診療や患者の日常生活の援助・看護を行う職業です。

病院に入院した時に実際にケアをしてくれるのは医師ではなく看護師であり、入院したことがある人ならばお世話になった経験があるのではないでしょうか。

看護師の職場は病院や診療所だけでなく、老人保健施設や障がい者福祉施設、訪問看護ステーションなど幅広く、需要の高い仕事だと言えます。

看護師の年収

看護師の平均年収は505万円となっています(参考:国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」)。

医師に比べると3分の1ほどの平均年収ですが、平均年収として考えるとかなりの高水準であることは間違い有りません。

特に看護師は一般的には女性が多い傾向にあり、需要も多いことから女性が高年収を得るための安定した手段と言えますね。

看護師になる方法

看護師になるには看護師資格(国家試験)を取得する必要があり、一般的には看護学校に通って座学・実習を行い試験に挑みます。

高校卒業後であれば看護大学・看護短期大学・看護師養成所などに通うのが一般的で、最短で3年、看護大学に通えば4年かけて国家試験に挑みます。

最短3年と比較的長い期間勉強する必要があるので、本当に「人を助けたい」という気持ちがないと続けるのは難しいかも知れません。

看護師は誰もが一度はお世話になる職業です。

その割には平均年収が低く抑えられているのが惜しいですね・・・

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職⑧:医師

専門職の職種8つ目は「医師」です。

医師は病気の治療などを行う臨床医と、医学の研究をする研究医の2つに分かれていて、臨床医はさらに勤務医・開業医に分かれています。

勤務医はみなさんが想像するほどの高給取りではなく、開業医のほうが年収が高い傾向にあります。

一方で、開業医は診療以外にも経営の業務が入ってくるためより多忙で、どちらを選ぶかは人次第という側面もあります。

医師の年収

医師の年収は1,522万円となっています(参考:国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」)。

これはあくまで平均年収なので、実際には医師の年収でも600万円~2000万円程度の幅で変動することを覚えておいてください。

ですが、平均の年収が1,000万円を超えているとなると、皆さんがイメージする通り医師は高給だという認識で間違いないでしょう。

ちなみに「自分の強みを活かせる仕事を見つけたい!」という方は、12問の質問だけであなたにぴったりな仕事を教えてくれる「LINE適職診断」を使うのがおすすめです。

自分の適職を見つけたい方は、ぜひお試しで診断してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

医師になる方法

医師になるには、大学の医学部で6年間の教育を受けた後に国家試験に合格し、さらに2年以上診療研修医として経験を積む必要があります。

つまり、最短でも8年間かけなければ医師になることはできません。

一般的に医学部の学費は私立だと平均で年509万円と言われており、医師になるためのコストが非常に高いのが分かります。

医師は高給取りというイメージがありますが、実際に高給を得られるまで最短でも10年はかかります。

10年間も努力を重ねてやっと高給を稼いだとしても、民間企業に就職してその10年間で医師より高給を貰っている人もいるので、単にお金目当てだと難しいですね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職③:税理士

専門職の職種3つ目は「税理士」です。

税理士には3つの独占業務(税理士資格を持っていないとできない業務)があり、資格を持っているだけで仕事がある「強い資格」といえます。

独占業務は「税務代理」「税務書類の作成」「税務相談」など、主に税金に関わる相談・事務を行っています。

普段は確定申告の代理などで触れる機会が多いですが、他にも遺産相続や不動産売買の場面でも税理士の人に依頼する機会が多いでしょう。

税理士の年収

税理士の平均年収は1,030万円です(参考:国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」)。

税理士は独占業務を持っており、税理士試験に合格して実務を経験している人であれば、どの事務所からでも引く手あまたでしょう。

つまり税理士は実務経験者であれば事務所などの環境に左右されづらく安定して収入を確保できる仕事だと言えます。

税理士になる方法

税理士になるためには「税理士試験に合格する」「税務署員として長年勤務する」「弁護士や公認会計士の資格を取得する」といった方法があります。

最も一般的なのは税理士試験に合格することなので、この記事では税理士試験について解説していきます。

税理士試験には以下のような受験資格があり、条件を満たさないと税理士試験の受験すらできません。

- 大学・短大の卒業者で、法律学または経済学を1科目以上履修した者

- 大学3年次以上で、法律学または経済学を1科目以上含む62単位以上を取得した者

- 一定の専修学校の専門課程を修了した者で、法律学または経済学を1科目以上履修した者

- 日商簿記検定1級合格者または、全経簿記検定上級合格者

- 一定の業務に2年以上従事

大学・短大で経済学部・経営学部・法学部を卒業していれば税理士試験の受験資格があります。

また、民間資格を取得している、いずれの資格がなくても実務に従事しているといった会計関連の知識がある人には受験資格があります。

こう見ると受験資格自体は緩いのですが、合格率10%前後の科目を5つ以上合格する必要があるため、試験の突破は容易では有りません。

税理士試験は同時に5科目に合格する必要はないので、1年に1科目など分けて受験するのが一般的です。

つまり、1年で受験が終わるのではなく数年かけて突破する試験なんですね。

また、向上心の高い人は税理士に向いているとよく言われます。

「自分は税理士に向いているのかな?」という就活生は『適性診断AnalyzeU+』を利用してあなたの適職を調べてみましょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

業界研究に悩んでいる人にオススメの記事一覧

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

自分にあった業界を選ぶのに役立つ記事

志望企業/業界への就職に役立つ記事

⇒【最新版】就活サイトおすすめ72選

⇒【新卒向け】逆求人サイトおすすめ30選

⇒【最新版】就活エージェントおすすめ15選

⇒【最新版】就活支援サービスおすすめ15選

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

文系の人におすすめの専門職一覧

就活生くん

就活生くん

専門職についてはよくわかったのですが、出てくる専門職が医師や看護師など文系の僕には到底なれそうにないものばかりです・・・

文系の人におすすめの専門職はないですか?

専門職と言うとどうしても理系の人向けのものが多く目に付きますが、文系の人におすすめできる専門職も多数あります。

そこで、文系の人におすすめの専門職について解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

- 専門職①:弁護士

- 専門職②:公認会計士

- 専門職③:ファイナンシャルプランナー

- 専門職④:金融アナリスト

- 専門職⑤:経理

「就活してるけど自分に向いてる仕事がわからない」「簡単に自己分析したい」という方は、「適性診断AnalyzeU+」で性格診断を受けてみましょう!

全251問の質問に答えるだけで、あなたの強みや適職が分かり、手っ取り早く自己分析できますよ。

診断結果から、あなたに合う企業から特別オファーが届くこともあるため、自分に合った企業に就職できますよ!

無料で使える「適性診断AnalyzeU+」登録して、簡単に自己分析してみましょう!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職①:弁護士

文系の人におすすめの専門職1つ目は「弁護士」です。

弁護士は高度な法律の知識を持っている専門家で、依頼者の権利を守るために契約を結んで法廷で論争を行います。

テレビドラマでは法廷に立っている姿が目に付きますが、実際には事務処理や法律家としてのアドバイスなど仕事は多岐にわたります。

書類の作成など一見すると事務員であればできそうな仕事でも、契約書の作成などは弁護士特有の仕事なので、弁護士しか行えないんです。

弁護士の年収

国税庁の「令和元年賃金構造基本統計調査」によると、弁護士の平均年収は727万円です。

弁護士といえば文系が目指す専門職の代表的な存在で、平均年収の727万円はそのイメージにふさわしいものではないでしょうか。

弁護士は資格を持っていないとできない業務がある「業務独占資格」なので、とても価値が高い資格であると言えますね。

弁護士になる方法

弁護士になるためには、合格率約34%の司法試験に合格する必要があります。

司法試験の合格率が34%と聞くと「意外と高い」と思うかも知れませんが、司法試験を受験するまでのハードルが高いので、簡単ではありません。

司法試験は法科大学院を卒業した人であれば受験資格を持っていますが、法科大学院に行かなくとも予備試験に合格すれば合格資格を得られます。

司法試験に合格した後は司法修習という実習期間を経て、日本弁護士連合会に登録すれば弁護士になれます。

弁護士は文系が目指す専門職の代表ですよね。

逆にあまりに代表的すぎて、人数が多くなっているのかもしれません。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職②:公認会計士

文系の人におすすめの専門職2つ目は「公認会計士」です。

公認会計士は会計に関する高度な専門知識を持っており、企業の会計が適切か調べるのが仕事です。

似た職業として税理士がありますが、税理士は簡単に言うと税金に関係する書類の作成や相談への対応が仕事です。

一方で、公認会計士は企業の会計を調べる「監査」が仕事であり、いわば会計のコンサルティングを行う仕事なんです。

公認会計士の年収

国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」によると、公認会計士の平均年収は683万円です。

弁護士の平均年収が727万円なので、弁護士と匹敵する高収入を得られる仕事が公認会計士であると言えますね。

公認会計士は弁護士ほど数も多くないため、安定して需要があり年収が稼げる良い仕事という見方もできるでしょう。

公認会計士になる方法

公認会計士になるには公認会計士試験という合格率10%前後の試験を突破する必要があります。

また、公認会計士の試験は基本的に誰もが受験できる「受験資格がない」資格です。

そのため、他の資格に比べると受験のハードルが低いものの、高度な知識が必要とされるため多くの人は専門学校や会計大学院に通います。

結局は専門学校に通う人が多いので、他の資格と取るための労力は大差ない資格だと言えますね。

公認会計士は不動産鑑定士・弁護士と並んで難関資格として有名です。

それだけ価値のある資格ということでもあるので「会計の分野が面白い」と感じるのであれば、目指してみるのもいいかも知れません。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職③:ファイナンシャルプランナー

文系の人におすすめの専門職3つ目は「ファイナンシャルプランナー(FP)」です。

ファイナンシャルプランナー個人のライフイベントに沿った資産設計をする仕事で、年金・生命保険・金融資産運用などのアドバイスを行います。

働き方としては、銀行や証券会社の営業や経理として勤務する「企業内FP」、独立・副業としてFPを行う「独立系FP」の2種類があります。

ファイナンシャルプランナーは国家資格のFP技能士と、民間資格のAFP、CFPがありますが、1級FP技能士になれば独立も視野に入るでしょう。

ファイナンシャルプランナーの年収

ファイナンシャルプランナーの正確な年収を調べた統計はありませんが、国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」から推定します。

| 職種 | 平均年収 |

| 金融営業 | 569万円 |

| 保険営業 | 435万円 |

| 会計事務所従事者 | 443万円 |

| 全体平均 | 482万円 |

ファイナンシャルプランナーの多くは保険・金融・会計事務所などの営業・経理職として働いています。

そのため、上記の職種の中にファイナンシャルプランナーが含まれていることになります。

なので、ファイナンシャルプランナーの平均年収は482万円だと思って間違いないでしょう。

ファイナンシャルプランナーになる方法

ファイナンシャルプランナーになるには2つの方法があります。

1つは、国家資格であるFP技能士(1級~3級)を取得すること、もう1つは民間資格である「CPF資格」「AFP資格」を取得することとです。

民間資格である「CFP」「AFP」ですが、世界的に最も権威があるのはCFP資格であり、取得のためにはいくつもの条件があります。

- AFP資格認定者であること

- CFP資格審査試験に合格していること

- CFPエントリー研修を終了していること

- 一定の実務経験

- AFP認定研修の受講が修了していること

- 2級FP技能試験亭に合格していること

- ADP認定研修の受講修了者

- 3級FP技能検定の合格者

- ファイナンシャルプランナーの実務経験が2年以上あること

つまり、国家資格よりもハードルが高いのがCFP資格だと思ってもらって間違いありません。

本気でファイナンシャルプランナーを目指しているのなら、国家資格の3級FP技能士→2級FP技能士→AFP→CFPと取得していくのがいいでしょう。

将来的に外国で働く可能性があるなら、国家資格のFP技能士よりもCFPの方が有用かもしれません。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職④:金融アナリスト

文系の人におすすめの専門職4つ目は「金融アナリスト」です。

金融アナリスト(証券アナリスト)は、金融機関や証券会社に勤務して、金融市場の分析・調査を行います。

金融市場に影響を与えるような景気動向・社会情勢等の情報を集めて分析してレポートをまとめるのが仕事です。

金融・証券会社はアナリストが作成したレポートをもとに株価の動きを予測したり、資料を作成します。

金融アナリストの年収

国税庁の「令和2年賃金構造基本統計調査」から金融アナリストの年収を推定します。

| 職種 | 平均年収 |

| 金融 | 614万円 |

| その他の経営・金融・保険専門職業従事者 | 839万円 |

| 平均 | 726万円 |

賃金構造基本統計調査では金融業に従事している人は以上のくくりに入っています。

平均すると726万円が平均年収となり、非常に高い収入を得ていることが分かりますね。

金融アナリストは明確な必要資格が必要なわけではないのですが、資格が必要ない専門職の中では特に年収が高いのが金融アナリストです。

金融アナリストになる方法

金融アナリストになるために特に必要な資格は存在していません。

一般的には、金融機関に就職して知識・経験を身に着けながら金融アナリストを目指すのですが、日系企業の新卒ならジョブローテーションで配属・育成されるでしょう。

あえて言うとすれば「証券アナリスト」の資格は金融・証券アナリストに必要な知識を学べるため、取得しておくと有利になるでしょう。

金融・証券アナリストは金融機関に勤めて、経験を積む中で目指すものなので、独学でフリーの金融・証券アナリストを目指すのは難しいでしょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職⑤:経理

文系の人におすすめの専門職5つ目は「経理」です。

経理は会社のお金を管理する職種で、会社の日々のお金の流れを数値化して正確に監視するのが仕事です。

そうして経理が作った資料を基に経営陣が経営判断を行うので、会社にとって非常に重要な職種が経理と言えます。

仕事内容としては毎日ひたすら記録・処理を行う地味なものですが、会社にとっては欠かせません。

経理の年収

経理職の年収に正確な統計はないのですが、経理職は職務の内容によって年収が大きく変わる傾向にあります。

日常の業務や決算補助の仕事をする社員は年収300万~500万円程度、リーダー・課長クラスは500万~700万円程度、より専門性が高いと600万~900万円程度です。

法務・経理などは総務・人事などの他の管理職に比べると専門性が高いので、年収も高い傾向にあるんですね。

経理になる方法

経理部門で働くためには、企業の経理部門に採用される必要があります。

新卒から経理部門に採用される確率は低いですが、在学中に簿記2級以上を取得していると配属される確率が高くなるでしょう。

中途採用の場合は実務経験が必要とされているため、場所や雇用形態を問わずに実務経験を積んでおくといいでしょう。

経理職は企業にとっても重要なので、なかなか配属されるのが難しいという側面があります。

会計事務所などで実務経験を積んでから転職するのが一番の近道かもしれません。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職⑥:翻訳家

文系の人におすすめの専門職6つ目は「翻訳家」です。

翻訳家は、他言語の作品・文章を日本語に翻訳する仕事です。

翻訳家には、大きく分けて3つのジャンルがあります。

- 文芸翻訳:小説や雑誌、歌詞などの文芸作品

- 実務翻訳:ビジネス用の学術書や契約書など、企業や研究者が利用する文書

- 映像翻訳:映画やドラマ、ドキュメンタリーなどを翻訳して字幕をつける

翻訳家として働く方法は、出版社などの企業に就職・フリーランスなどがあります。

翻訳家の年収

翻訳家の年収は、300~400万円ほどです。

- 文芸翻訳:300~400万円

- 実務翻訳:300~500万円

- 映像翻訳:300~600万円

特に実務翻訳家の場合、医学・薬学などの専門知識が必要な分野になると、単価が高くなります。

翻訳家になる方法

翻訳家になるには、学校・海外留学・資格取得などの方法があります。

翻訳学校では、翻訳家になるために必要な能力を集中して身に着けます。

その他、外国語学部に入学し、大学在学中に留学する方もいます。

こうして身に着けた外国語能力は、TOEICや独検などの点数にてアピールすることができます。

ITや医療などの専門知識を身に着けてから、翻訳家になるという方法もあります。

フリーランスを目指す方は特に、副業として経験を積みながらスタートさせるとよいでしょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

専門職のメリット3つ

就活生くん

就活生くん

専門職にどのようなものがあるのかはわかったのですが、わざわざ専門職に就職するメリットは有るのでしょうか?

専門職は平均よりも給料がいいことが一番大きなメリットですが、それ以外にも様々なメリットがあります。

そこで、専門職のメリットについて解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

- メリット①:同業種への転職がしやすい

- メリット②:特定の知識が深く身につく

- メリット③ : 比較的給料が高くなりやすい

以上の2つにわけて、専門職のメリットについて解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

メリット①:同業種への転職がしやすい

専門職に就くメリット1つ目は「同業種への転職がしやすい」です。

専門職にはその名の通り専門的な知識が必要とされているため、常に人材不足の傾向があり、転職先に困ることは少ないでしょう。

そのため、もし今の職場が嫌になったり条件に満足できなかったとしても、転職してよりよい条件の企業を探すことが出来ます。

同じ仕事を続けることにはなりますが、もし「必要とされる」人材になりたいなら、専門職はおすすめです。

基本的に同業種であれば転職先に困ることは少ないです。

専門職は特定の職場に依存しないというのは、大きなメリットですよね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

メリット②:特定の知識が深く身につく

専門職に就くメリット2つ目は「特定の知識が深く身につく」です。

専門職は1つの分野を掘り下げる仕事のため、特定の分野の知識が深く身につきます。

専門職には定年が存在しない仕事も多く、生涯にわたって同じ分野の仕事を掘り下げ、追求できるのです。

もし今強い関心を持っている分野があり、その分野を面白いと感じられるならば専門職に向いている可能性が高いでしょう。

同じ仕事を続けるのが嫌でないならば、専門職に適正があります。

1つのことを深く追求したい人にとっては専門職は天職でしょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

メリット③ : 比較的給料が高くなりやすい

専門職に就くメリット3つ目は、「比較的給料が高くなりやすい」です。

なぜなら、希少性あるスキルを持つ人材価値が高く、高収入に結びつくからです。

医師や弁護士などの士業が高収入であるのも、希少性あるスキルを持っている代替できない人材価値があるからです。

また、多くの人から専門職は必要とされています。

高い需要があることで、専門職の給料は高くなる傾向があります。

人々から必要とされると同時に、高収入な傾向が専門職にはありますね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職のデメリット2つ

就活生くん

就活生くん

専門職のメリットはわかったのですが、いいことばかりな気がしてなんだか不安です・・・

専門職にはどのようなメリットがあるのでしょうか?

メリットばかり解説されても「そんないい話があるの?」と不安になりますよね。

そこで、専門職のデメリットについて解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

- デメリット①:専門外への転職が難しい

- デメリット②:特定分野の知識しか身につかない

以上の2つに分けて、専門職のデメリットについて解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

デメリット①:専門外への転職が難しい

専門職に就くデメリット1つ目は「専門外への転職が難しい」です。

専門職は特定の分野の知識に特化している分、他の分野の仕事に転職できる可能性は低くなります。

特に、年齢を重ねている人ほど専門外への転職は難しいため、自分が本当にその分野を突き詰めたいのかをよく考える必要があります。

専門職は「スペシャリスト」であるため、逆に言うと自分の専門外の分野には弱い傾向にあります。

30代、40代になってからの転職は難しいですね。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

デメリット②:特定分野の知識しか身につかない

専門職に就くデメリット2つ目は「特定分野の知識しか身につかない」です。

これはデメリット①にも通じていますが、専門職は特定分野に深く特化しているので、特定分野の知識しか身につきません。

一見すると専門知識が深まることは無条件で良いことに感じますが、企業によってはスペシャリストよりもジェネラリストを欲している場合があります。

特定の分野に特化したスペシャリストは、その分野以外の知識を持たないためにごく僅かな範囲でのみ需要があることは、理解しておきましょう。

スペシャリストはどこでも必要とされているわけではありません。

特定の分野に特化している分、その分野の需要がなくなると危なくなります。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

専門職を目指す方法

就活生くん

就活生くん

専門職に就きたいと考えています。

専門職を目指す方法について教えてください!

わかりました!

ここからは専門職を目指す方法を3つ紹介します。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 方法① : 資格取得を目指す

- 方法② : 専門学校やスクールに通う

- 方法③ : 就業体験(インターン)をしてみる

方法① : 資格取得を目指す

専門職を目指す方法1つ目は、「資格取得を目指す」です。

専門職によっては、資格が必要ない専門職もありますが、医師や弁護士といった士業などは特別な資格や経験が必要とされます。

また、資格が必要のない専門職でも、資格を持っていることが就職に有利に働いたり、キャリアアップの選択肢を増やしてくれることもあります。

専門職を目指す人は、まず資格取得を目指しましょう。

下の記事では「資格」について解説しています。

気になる方は是非読んでみて下さい!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法② : 専門学校やスクールに通う

専門職を目指す方法2つ目は、「専門学校やスクールに通う」です。

なぜなら、専門職に関して特化した学校で勉強をすることは、専門職を目指すのに非常に有効だからです。

たしかに、独学で学ぶよりも費用はかかります。

しかし、1人では気づけない落とし穴や、専門家の講義を聞くことで学習効率や意欲が上がるなどのメリットも大きいです。

現在は、オンライン上で学習できる学校なども多くあります。

仕事や大学などで忙しい方でも、専門職に関連する専門学校やスクールに通うことをお勧めします。

方法③ : 就業体験(インターン)をしてみる

専門職を目指す方法3つ目は、「就業体験(インターン)をしてみる」です。

なぜなら、就業体験(インターン)をすることで、専門職に対する理解度が高まり、その後の資格取得などの就業への意欲が高まるからです。

専門職の良いところは、需要が高いため、仕事がなくなる可能性が低いことです。

裏を返せば、専門職に就くと、生涯その仕事に携わり続けることになるかもしれません。

そのため、就業体験(インターン)を通して、専門職に対する理解を高めておく必要があります。

「インターン」について、気になる方はぜひ下の記事を読んでみて下さい!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職に関するよくある質問

就活生ちゃん

就活生ちゃん

専門職ってこんなにあったんですね!

かなり興味湧いてきたんですけど、私って専門職に向いてるんですかね?

では最後に、専門職に関するよくある質問に答えておきますね。

専門職に向いている人の特徴は、「1つのことを続けられる人」です。

詳しくは、このあとを読んでみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

専門職はしんどい?楽?

次は、専門職の仕事内容について話していきます。

専門職と聞くと特定の資格が必要で難しそうというイメージがある反面、「資格でお金を稼げる」と楽なイメージを持っている人もいると思います。

確かに、専門職は資格や技術を得るまでのハードルが高い分、一度専門職についてしまえば高給を得られる傾向にあります。

| 職業 | 月収 (万円) |

年間賞与 (万円) |

年収 (万円) |

|---|---|---|---|

| 航空機操縦士 | 122.4 | 225.4 | 1,694.6 |

| 医師 | 91.0 | 77.2 | 1,169.2 |

| 大学教授 | 66.9 | 297.2 | 1,100.0 |

| 大学准教授 | 54.2 | 220.8 | 871.2 |

| 記者 | 51.5 | 173.6 | 791.6 |

| 不動産鑑定士 | 49.0 | 166.2 | 754.2 |

| 弁護士 | 50.2 | 125.5 | 728.6 |

| 大学講師 | 47.3 | 151.3 | 718.9 |

| 高等学校教員 | 44.1 | 180.0 | 709..2 |

| 一級建築士 | 46.1 | 148.7 | 702.9 |

| 公認会計士、税理士 | 47.2 | 117.1 | 683.5 |

| 自然科学系研究者 | 45.1 | 139.6 | 680.8 |

| 技術士 | 43.9 | 139.6 | 666.4 |

| 電車運転士 | 38.9 | 151.1 | 617.9 |

| 掘削・発破工 | 47.0 | 52.7 | 616.7 |

| 電車車掌 | 35.1 | 150.6 | 571.8 |

| 獣医師 | 42.5 | 60.4 | 570.4 |

| 歯科医師 | 45.0 | 29.6 | 570.1 |

| システム・エンジニア | 38.0 | 112.9 | 568.9 |

| 薬剤師 | 39.8 | 83.3 | 561.7 |

上記の職業はどれを見ても特殊な資格や技術が必要な仕事であることがわかります。(太字=専門職)

システム・エンジニアに関しては特殊な資格を取得する必要はありませんが、高収入を得られるシステム・エンジニアには高い技術が必要とされます。

とはいえ、一度技術や資格を得ればその分高収入を得られるので、収入の割りには楽な仕事であるという見方もできるでしょう。

専門職は資格や技術を得るまでの時間や労力を必要とします。

職についてからも、高い技術力を要求されますが、その分、給料は高くなります。

特に、資格を持っていないと業務ができない仕事は年収が高くなる傾向があります。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

専門職に向いている人の特徴⇒1つの事を続けられる人

最後に、専門職に向いている人の特徴について解説していきます。

専門職と一口に言っても医者から弁護士、電車運転士まで幅広いのであくまで一般論ですが、特定の分野に強い関心がある人は専門職に向いています。

専門職は1つの分野を掘り下げて仕事をするため、適正があっても仕事への興味や熱意が無ければ長続きしません。

そのため、特定の分野に強い関心がある人はその興味・熱意が専門職へ向いていると考えることが出来ますね。

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

まとめ:専門知識を身に着けて、市場価値を上げよう!

いかがだったでしょうか。

この記事では、専門職の種類やおすすめの専門職について解説しました。

一度にたくさんの情報を見て整理がついていないと思うので、ここで一度この記事で学んだことを振り返ってみましょう。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき

◆ そもそも専門職とは何か?定義は?

- 専門職は技術や資格が必要な仕事(医師、弁護士、エンジニアなど)

- 専門職はしんどい?楽?

- 専門職に向いている人の特徴

◆ 専門職・スペシャリストの職種一覧

- 専門職職種一覧表

- 専門職①:医師

- 専門職②:看護師

- 専門職③:税理士

- 専門職④:歯科衛生士

- 専門職⑤:パティシェ

◆ 専門職・スペシャリストの種類

- 種類①:資格がいる職業

- 種類②:職人と呼ばれる職業

- 種類③:その他

◆ 文系の人におすすめの専門職一覧

- 専門職①:弁護士

- 専門職②:公認会計士

- 専門職③:ファイナンシャルプランナー

- 専門職④:金融アナリスト

- 専門職⑤:経理

◆ 専門職のメリット2つ

- メリット①:同業種への転職がしやすい

- メリット②:特定の知識が深く身につく

◆ 専門職のデメリット2つ

- デメリット①:専門外への転職が難しい

- デメリット②:特定分野の知識しか身につかない

専門職は特化すればするほど価値の高まる職業です。

もし「これを追求していきたい」という分野があるのなら、専門職に適正があるかも知れないので、専門職を視野に入れてみてもいいかもしれません。

「就活の教科書」編集部 ゆき

「就活の教科書」編集部 ゆき