- グループディスカッションで落ちる原因は、GDの目的を把握していないから

- グループディスカッションで落ちる人の特徴は「話が長い人」

- GDの効果的な対策法は、イベントに参加して練習すること

- グループディスカッションで受かる人の特徴

-

「GDなどの就活が不安...」なら、就活が有利になるサービスがおすすめ

-

【就活生】OfferBox

(GDの場数が踏める大手,優良企業のスカウトあり) -

【就活生】キャリアチケット就職エージェント

(GDセミナーあり・最短1週間で内定)※2023年度実績

-

【就活生】OfferBox

-

【就活生】「GD以外に就活全般が不安...」という人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)

-

選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -

面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策) -

SPI頻出問題集

(SPI/Webテストの問題練習) -

適職診断

(あなたの適職を16タイプで診断) -

AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題)

\ 大手/優良企業からスカウトが届く! /※1登録企業数とは、これまで当社アカウントを開設した企業数であって、直近で利用していない企業を含みます(2024年6月時点現在)

穴場企業インターンの招待GET!

穴場企業インターンの招待GET!

(OfferBox)

公式サイト

(https://offerbox.jp/)

*ニトリや資生堂など大企業のスカウト実績あり! -

選考通過ES

こんにちは!「就活の教科書」編集部です!

今や、新卒採用をしている企業の6割が選考に取り入れている「グループディスカッション(GD)」。

「議論がうまく進められない」「頑張って発言するけど落ちてしまう」など、グループディスカッションで落ちて苦しんでいる就活生も多いです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活生くん

就活生くん

積極的に意見を出しているはずです。僕の何が良くないのか理由が分かりません。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

結局、グループディスカッションってどこが見られてるの?

グループディスカッションの対策法ってあるの?

そこでこの記事では、「就活の教科書」編集部が、グループディスカッション選考で落ちる理由と落ちやすい人の特徴、対処方法をまとめました。

グループディスカッションで落ちる就活生は、必ず落ちる原因があります。

ちなみに「志望企業の本番までにGDの練習をしてみたい!」という人は、GDセミナーでグループディスカッションの対策をしてくれる「キャリアチケット就職エージェント」などの就活エージェントを活用しましょう。

この記事を読めば、自分がグループディスカッションでなぜ落ちるのか、どうやって対処ればいいのかという悩みを解決できます。

「いつもグループディスカッションで落ちる」「グループディスカッションが苦手」「これからグループディスカッションを対処していきたい」という方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

GD練習に使えるおすすめツール(無料)

| OfferBox |

|---|

無料登録だけで自分に合う企業からスカウト |

| キャリアチケット就職エージェント |

|---|

就活で有利になれるおすすめツール(無料)

| 選考通過ES |

|---|

公式LINEで無料見放題 |

| 面接回答集100選 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

| SPI頻出問題集 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は、大手からベンチャーまでの優良企業のスカウトがもらえる「OfferBox」を利用するのが一番おすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

グループディスカッションの対処方法はこちらの記事に網羅的にまとめています。合わせて参考にしてください。

目次

【落ちる人必見!】グループディスカッション(GD)の評価基準

それは、グループディスカッションで落ちる理由を知らなかったからです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

グループディスカッションの評価基準は、「チームの議論にいかに貢献できたか」です。

自分の意見を伝え、周りの意見を聞き、議論に積極的に参加しつつ、何らかの形でチーム・議論に貢献しましょう。

よく言われる「協調性」「論理性」「積極性」「リーダーシップ」「思考力」などのスキルは、チームの議論に貢献するための力です。

「論理的じゃないから」「リーダーシップを取れないから」というのは、グループディスカッションに落ちる本質的な理由ではありません。

就活生くん

就活生くん

次は、グループディスカッションで落ちる人の理由を5つ紹介し、それぞれどのように対処すれば良いのかお教えしますね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

また、この「グループディスカッション(GD)で落ちる理由5つ」の記事は、関連した内容をYoutube動画で解説しています。合わせて参考にしてください。

⇒【残念‼︎】グループディスカッションで確実に落ちる奴の特徴…

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みをもとに15,366社以上の優良企業から特別招待が届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

グループディスカッション(GD)で落ちる理由5つ

グループディスカッションで落ちる理由は、以下の5つです。

- 理由①:評価基準を知らない

- 理由②:グループディスカッションの目的を知らない

- 理由③:流れを知らない

- 理由④:役割を活用できていない

- 理由⑤:コミュニケーションができていない

5つの理由はお題の難易度に関係ありません。

グループディスカッションが通過できない人は、自分に当てはまらないか確認してみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

理由①:グループディスカッションの目的を知らない

グループディスカッション(GD)で落ちる理由の1つ目は、「グループディスカッションの目的を知らないこと」です。

グループディスカッションは、足切りの目的で選考フローの序盤に実施されます。

企業は効率良く採用活動を進めたいからです。

選考フローの序盤に足切りをしておけば、質の高い応募者だけを面接できます。

企業にとってグループディスカッションは、効率良く採用活動を進めるのに適した手段なのです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

理由②:評価基準を知らない

グループディスカッション(GD)で落ちる理由の2つ目は、「評価基準を知らない」ことです。

企業がグループディスカッションの目的を果たすために「学生の何を評価しているか」を知らないと通過できません。

グループディスカッションも選考の一つなので、当然ESや面接とは異なった評価基準が存在します。

そもそも、企業はグループディスカッションを「社内会議」を想定して評価しているので、評価基準も社内会議に必要な能力になります。

例えば、コミュニケーション能力や思考の柔軟性が評価されています。

そのため、”組織の一員として働く能力が無い”と評価されれば簡単に落とされてしまいます。

模擬社内会議だとわかっていれば、立ち振る舞いも変わってきますよね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

理由③:流れを知らない

グループディスカッション(GD)で落ちる理由3つ目は、「議論の流れを知らない」ことです。

グループディスカッションには、おおまかな流れがあります。

グループディスカッションの流れを知らないのは、地図を持たずに山に登るのと同じで、目的地に到達する前に迷ってしまいます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

グループディスカッションは、社内会議を再現した選考のスタイルです。

社内会議でもおおよその流れが存在するので、人事は社内会議でどういう立ち振る舞いをするのかを注目します。

そのため、流れを無視した発言は大幅に評価を下げられてしまいます。

同じグループに流れをわかっていない参加者がいたときは、あまり加担しないようにしましょう。

道連れにされる可能性があります。

話し合いを荒らし、進行を妨げる人のことを「クラッシャー」といいます。

同じグループにクラッシャーがいると、グループディスカッションの通過率は落ちる傾向にあります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

グループディスカッションの流れがわからない人は、以下の記事で全体像を把握し、議論を有利に進めましょう。

理由④:役割を活用できていない

グループディスカッションで落ちる理由4つ目は、「役割を活用できていない」です。

役割については、流れほど厳しく評価されることはありませんが、グループ内で振り当てられた役割を全うすると高く評価を受けやすいです。

司会、タイムキーパー、書記が代表的な役割です。

議論を活発にするために必要や役割は社内会議見も必要なので、グループディスカッションでも評価されやすいです。

自分がチームに貢献できる役割を見つけましょう。

ただ、話し合いで意見を出すことも忘れないでください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

理由⑤:コミュニケーション能力がない

グループディスカッション(GD)で落ちる理由の5つ目は、「コミュニケーション能力がない」ことです。

グループディスカッションではコミュニケーション能力が必須です。

コミュニケーション能力はどの選考でも必須ですが、グループディスカッションでは複数人と話すので、面接とは異なるコミュニケーション能力が求められます。

グループのみんなが気持ちよく話し合いを進められるような立ち振る舞いを意識しましょう。

グループディスカッションで落ちる人のコミュニケーションの特徴例を挙げておきます。

- 暗い

- 会話に入れない

- 人の話を聞いていない

- 協調性がない

- 発言に根拠がない

- 論破したがる

どの特徴も、実際に会議の場では好まれない振る舞いですよね。

普段からこのように振る舞っている人は特に注意が必要です。

お題について真剣になればなるほど、素の自分がでてきます。

有益な意見を出していたとしても、コミュニケーションがうまく取れずに、メンバーに賛同してもらえないことだってあります。

グループディスカッションで上手く話せない人は、以下の記事を参考にしてみてください。

グループディスカッションで話せない時の対処法が分かるので、合わせて読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「GDが苦手で対策方法がわからない…」と思う就活生は、「OfferBox」を使うのがおすすめです!

OfferBoxは、あなたの強みや性格が詳しくわかる適性診断を受けられ、あなたを魅力に感じた大手を含む優良企業から直接特別招待がもらえるアプリです。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

大手を含む隠れ優良企業からの特別招待をもらうには、あなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!

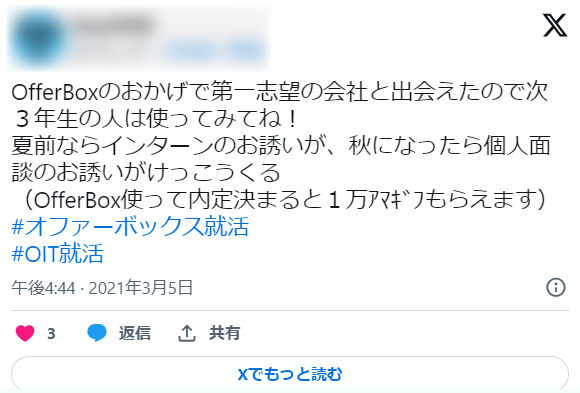

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

グループディスカッション(GD)で落ちる人の特徴5つ

自分がグループディスカッション(GD)で落ちる理由を説明しましたが、グループディスカッションの合否はグループのメンバーにも左右されます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

グループディスカッションが下手なメンバーに道連れにされないように、グループディスカッションで落ちる人の特徴を知っておきましょう。

グループディスカッションに落ちる人の特徴は、この5つです。

- 特徴①:話が長い

- 特徴②:相手の意見を否定しすぎる

- 特徴③:的外れな意見を主張する

- 特徴④:自分の意見を主張しない

- 特徴⑤:相手の意見に極端に同調する

ちなみに、クラッシャーは①~③の特徴を持つ人のことです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴①:話が長い

グループディスカッションで落ちる理由の1つ目は、「話が長い」です。

制限時間が設けられているのにも関わらず、相手のことを考えずに一人長々と話してしまえば、チームの議論の妨げになります。

また、「協調性」がないと判断されてしまい落とされる理由になります。

話が長い人は、最初に結論を言わなかったり、主張と根拠に論理の飛躍があったりします。

特徴②:相手の意見を否定しすぎる

グループディスカッションで落ちる理由の2つ目は、「相手の意見を否定すぎる」です。

グループディスカッションでは、基本的に相手の意見を否定してはいけません。

人は自分の意見を否定されると、次に良い考えが思いついても発言できなくなってしまうからです。

たくさんアイデアを出すことが必要になってくる議論の中で、相手の意見を否定するということは、議論を止めてしまう理由になります。

特徴③:的外れな意見を主張する

グループディスカッションで落ちる理由の3つ目は、「的外れな意見を主張する」です。

それまでの話し合いの流れを止めて、話し合いとズレた意見を主張することも落ちる理由になります。

理由はもちろん、議論の妨げてしまい、チームに貢献できないからですね。

頑張っているのにグループディスカッションに落ちてしまうという学生は、この3つを見直してみてください。

自分がクラッシャーになっている可能性があります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴④:自分の意見を主張しない

グループディスカッションで落ちる理由の4つ目は、「自分の意見を主張しない」です。

自分の意見を主張しなければ、「議論に参加していない」と採用担当者に思われ、落とされる可能性があります。

白熱した議論に参加するのは気が引けますが、参加しなければ通過できません。

一歩踏み出して、「自分はこう考えます」と主張しましょう。

落ちる理由④は、消極的すぎる学生に多いパターンです。

議論の邪魔はしていないのにグループディスカッションに落ちてしまうという学生は、この2つを見直してみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴⑤:相手の意見に極端に同調する

グループディスカッションで落ちる理由の5つ目は、「相手の意見に極端に同調する」です。

相手の意見に同調することは大切ですが、同調しすぎも良くありません。

自分の意見をしっかりと伝えなければ、「自分の考えがない学生」と採用担当者から判断され、落とされる可能性があります。

ちなみに、「就活で入る企業なんてどこでもいい!」と考えている学生も、GDでは落ちやすいです。

就活でどこでもいいと思っている就活生は、以下の記事も参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

【どこでもいいは危険!】就活でどこでもいいと思った時の対策3つ | デメリットも

GD選考に悩んでいる人にオススメの記事一覧

「グループディスカッションが苦手」という人には、 グループディスカッション対策とコツ という記事がおすすめです。

「GDではファシリテーター(司会)をすべき?」「役割が無ければ落ちるの?」という疑問が全て解決できるので、GD選考を控えている人は合わせて読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

GD選考のポイント解説記事

志望企業/業界への就職に役立つ記事

⇒【最新版】就活サイトおすすめ72選

⇒【新卒向け】逆求人サイトおすすめ30選

⇒【最新版】就活エージェントおすすめ15選

⇒【最新版】就活支援サービスおすすめ15選

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みをもとに15,366社以上の優良企業から特別招待が届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

グループディスカッション(GD)の対策ができるおすすめ就活エージェント

「GDが苦手で対策方法がわからない…」と思う就活生は、「OfferBox」を使うのがおすすめです!

OfferBoxは、あなたの強みや性格が詳しくわかる適性診断を受けられ、あなたを魅力に感じた大手を含む優良企業から直接特別招待がもらえるアプリです。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

大手を含む隠れ優良企業からの特別招待をもらうには、あなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

グループディスカッション(GD)で落ちる人はどう対処したらいいの?

自分にはグループディスカッションで落とされてしまう特徴があると気づいた方は、どんどん対処をしていきましょう。

しかし、どこでどうやって対処すればいいのかわかりませんよね?

そんな就活生のために、グループディスカッションの対処方法を5つ紹介するので参考にしてください。

- 対処方法①:GD選考のある就活イベントで練習する

- 対処方法②:その場でフィードバックをもらう

- 対処方法③:GD対処講座に参加する

- 対処方法④:書籍で勉強する

- 対処方法⑤:就活サイトで情報収集する

- 対処方法⑥:友達同士で練習する

グループディスカッションの選考を突破するには、「キャリアチケット就職エージェント」の利用がおすすめです。

「キャリアチケット就職エージェント」は、GDセミナーでグループディスカッションの対策をしてくれるので、本番の前に緊張感をもってGD練習ができます。

「GD選考で落ちたくない!」という就活生は、「キャリアチケット就職エージェント」を使ってみてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

>> 「キャリアチケット就職エージェント」を使ってGDを練習する

対処方法①:就活イベントで練習する

グループディスカッション(GD)に落ちないための対処方法の1つ目は「就活イベントで練習する」です。

就活イベントの中には、グループディスカッションをしている様子を企業の人事に見てもらい、企業にスカウトしてもらえるイベントもあります。

数ある中でも、1日最大2~8社が参加する選考付きの「ミーツカンパニー(Meets Company)」(株式会社DYM運営)が特にオススメです。

ミーツカンパニーに参加すれば、合否という形でフィードバックが得られて、自分のパフォーマンスを振り返れ、弱点が分かりますよ。

もうすでに、多くの就活生がミーツカンパニーに参加している実績もあります。

参加は無料なので、まずは気軽な気持ちで参加してみましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ミーツカンパニーについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事を読んでみて下さい。

以下の記事では、ミーツカンパニーの評判についてまとめてあります。

対処方法②:その場でフィードバックをもらう

グループディスカッション(GD)で落ちないための対処方法の2つ目は、「その場でフィードバックをもらう」ことです。

グループディスカッションが終わった後、自分のグループの審査員に聞きに行くとフィードバックをもらえることがあります。

フィードバックは対処講座や書籍とは違い、自分のための新鮮なアドバイスになります。

良かった点、悪かった点を記憶が新しいうちに反省できるので、次回に活かしやすいです。

企業の中にはグループディスカッションの後に、企業側からフィードバックを受けたいか提案してくれるところもあります。

そんな時は良いアドバイスをもらえる絶好チャンスなので積極的にフィードバックをもらいにいきましょう。

厳しいアドバイスほど自分のためになるので素直に受け止めましょう。

ただ、めちゃくちゃ的確なアドバイスをいただけました。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対処方法③:GD対処講座に参加する

グループディスカッション(GD)に落ちないための対処方法の3つ目は、「GD対処講座に参加する」ことです。

GD対処講座では、グループディスカッションに詳しい講師が解説してくれたり、実際に自分たちでグループディスカッションをしたりします。

講師は就活を経験した内定者や学生の就活を支援する社会人ですが、非常に丁寧に説明してくれて、わからない所はその場で質問できます。

自分が周りと比べてどれくらいグループディスカッションが得意なのかも測ることができて楽しいです。

本番ではないので気軽に参加できますし、ほとんどの講座が参加費無料です。

ちなみに、グループディスカッションのおすすめイベントは以下の記事を参考にして、ぜひ練習も兼ねてどれかに参加してみてください!

対処方法④:書籍で勉強する

グループディスカッション(GD)で落ちないための対処方法の3つ目は、「書籍で勉強する」ことです。

書籍では、グループディスカッションについて網羅的かつ詳細にまとめてあります。

すべて読もうとすると時間がかかってしまいますが、気になった点を重点的に知りたいときにオススメです。

書籍なら空き時間や移動時間を有効活用できます。

対処方法⑤:就活サイトで情報収集する

グループディスカッション(GD)で落ちないための対処方法の5つ目は、「就活サイトで情報収集する」ことです。

就活サイトはいつどこでも見れるので便利です。

グループディスカッションがある選考会の前に短い時間で確認できます。

就活サイトは山ほどあるので、いくつか読んでおくことをおすすめします。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対処方法⑥:友達同士で練習する

グループディスカッション(GD)で落ちないための対処方法の6つ目は、「友達同士で練習する」です。

グループディスカッションに悩んでいるのはあなただけではありません。

就活仲間に相談してみて、練習の場を設けてみるのも良いです。

就活の息抜きになったり、モチベーションアップにつながったりします。

友達なのでわからないことも相談しやすいですよね。

グループディスカッションではさまざまなテーマがあり、テーマごとに対策を行うとどのようなお題にも対応できるようになります。

グループディスカッションでよく出るテーマについて以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みをもとに15,366社以上の優良企業から特別招待が届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

【これで落ちない!】グループディスカッションで受かる人の特徴

就活生くん

就活生くん

グループディスカッションで受かる人には共通点があります。

そこでここでは、グループディス個所んで受かる人の特徴を紹介します。

先に結論を書いておくと、グループディスカッションで受かる人は、以下の3つの特徴があります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 特徴①:協調性のある発言をする人

- 特徴②:チームワークや空気を読む人

- 特徴③:適度に発言する人

それでは、グループディスカッションで受かる人の特徴について、それぞれ解説していきます。

グループディスカッションで落ちる人は必見ですよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴①:協調性のある発言をする人

グループディスカッションで受かる人の特徴1つ目は、「協調性のある発言をする人」です。

グループディスカッションは、メンバーと協力して議論することが重要なので、協調性を意識した行動が大事です。

相手の立場に立って共感できるような発言を心がけましょう。

グループディスカッションでは、企業も協調性を重視しているので、「チームで協力すること」を常に意識しておくと良いです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴②:チームワークや空気を読む人

グループディスカッションで受かる人の特徴2つ目は、「チームワークや空気を読む人」です。

グループディスカッションはチームワークが重要なので、チームワークや空気を意識した発言が重要です。

ただ単に、自分意見を押し付けて、他人の意見を否定すると落ちる原因につながります。

グループディスカッションで落ちないためにも、周りの雰囲気を把握しましょう。

チームの中で自分がどんな役割を担えるかを素早く把握することが重要です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴③:適度に発言する人

グループディスカッションで受かる人の特徴3つ目は、「適度に発言する人」です。

グループディスカッションでは積極的に発言することが求められますが、発言しすぎるのはNGです。

グループディスカッションはチームワークなので、メンバーの発言をしっかりと聞いて、自分の意見を伝えましょう。

積極的に発言するのはOKですが、発言しすぎるのはNGです。

適度な発言を心がけましょう。

また、グループディスカッションについては以下の記事で詳しく解説しているので、読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「GDが苦手で対策方法がわからない…」と思う就活生は、「OfferBox」を使うのがおすすめです!

OfferBoxは、あなたの強みや性格が詳しくわかる適性診断を受けられ、あなたを魅力に感じた大手を含む優良企業から直接特別招待がもらえるアプリです。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

大手を含む隠れ優良企業からの特別招待をもらうには、あなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

まとめ:グループディスカッション(GD)で落ちるなんてもったいない!

この記事では、「就活の教科書」編集部が、グループディスカッション(GD)で落ちる人の特徴と対処方法を解説しました。

グループディスカッションで落ちる人は「今回は対処したはずなのに・・全然通らない」「そもそもなんで落ちたのか理由がわからない」という方が多いでしょう。

もしかしたら、グループディスカッションに落ちる理由は「チームの議論に貢献できていないから」かもしれません。

自分で落ちた理由に気づき、改善することがグループディスカッションを突破する上で、必要になります。

グループディスカッションは何度も場数を踏みPDCAを回すことが一番の上達手段そのため、どんどん練習を重ねてみてください。

理由をしっかり理解し、グループディスカッションに落ちないよう対処してください。

僕の体感ですが、楽しみながらグループディスカッションをやったほうが通過率は良かったですよ。

「就活の教科書」では、就活に関する有益な記事をたくさん掲載しています。

ぜひ他の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部