- ホワイト業界とは…安心して長く働ける業界のこと

- 参入障壁が高い(=競合が少ない)

- 生産性・利益率が高い

- 有休消化率が高い

- 平均勤続年数が長い

- ホワイト業界一覧18選

- 生活に欠かせない「インフラ業界」:長く働ける

- 利益率が高い「リース業界」:安定した給与・残業が少ない

- 参入障壁が高い「医薬品・医療用機器業界」:給与が高くて福利厚生も◎

- 【データ別】ホワイト業界おすすめランキング

- 離職率 No.1:電気機器

- 有休取得率 No.1:輸送用機器

- 女性管理職 No.1:サービス業

- ホワイト業界は就活生人気が高いため、「志望動機」で差別化しよう。

-

「多くの優良企業を教えてほしい」人におすすめの就活スカウトサイト3選

-

【就活生】OfferBox

(大手,優良企業からスカウト、適性診断で自己分析も) -

【就活生】キャリアチケット就職スカウト

(大手,優良企業からスカウト、自己PR,ガクチカ作成機能も)

-

【就活生】OfferBox

-

【就活生/転職者】自分に合った優良企業に就職したい人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)

-

隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題) -

適職診断

(あなたの適職を16タイプで診断) -

AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断)

-

隠れホワイト企業500選

-

【就活生/転職者】就活を成功させたい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)

この記事では、就活でおすすめのホワイト業界について解説していきます。 以下のようなお悩み・ギモンはこの記事で、さくっと解決しましょう。 この記事を読めば、効率的にホワイト企業を見つけられます。 業界選びで失敗したくない…と考えている就活生は、ぜひ最後まで読んでください。

ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。

学歴不要で優良ホワイト企業に出会うのに使えるおすすめツール(無料)

| OfferBox |

|---|

無料登録だけで自分に合う企業からスカウト |

| キャリアチケット就職スカウト |

|---|

就活/転職が有利になるおすすめツール

| 隠れホワイト企業500選 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

| LINE適職診断 |

|---|

公式LINEで無料診断 |

| SPI頻出問題集 |

|---|

公式LINEで無料配布 |

「どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は「OfferBox」でホワイト企業からスカウトをもらうのが一番おすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

|

画像タップでページ内に飛びます |

|

|---|---|

>> ホワイト業界の特徴 >> ホワイト業界の特徴 |

>> ホワイト業界ランキング >> ホワイト業界ランキング |

目次

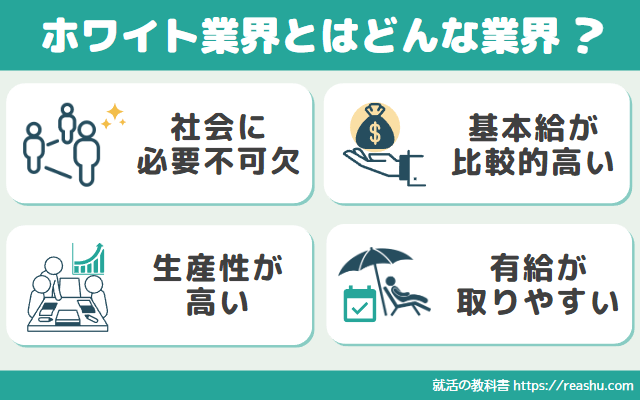

ホワイト業界とはどんな業界?特徴6つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

そもそもですが、ホワイト業界ってどんな業界のことを言うのでしょうか。

一般的にホワイト企業とは、社員の働く環境が整えられた、働きやすい会社のことです。

企業によって異なる場合もありますが、ホワイト業界の企業には以下のような特徴があります。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

- 参入障壁が高く、競合が少ない

- 社会に必要不可欠

- 生産性・利益率が高い

- 平均勤続年数が長い

- 有給消化率が高い

- 基本給が高い

また、ホワイト企業を定義している認定制度もあり、「健康経営有料法人認定制度」が有名な認定制度として知られています。

ホワイト業界の条件を満たしている業界は、かなりの確率でホワイト業界だといっても大丈夫です。

社会に必要不可欠なインフラや化学業界などが例としてあげられます。

次は、ホワイト業界の特徴について詳しくお伝えしていきますね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

また「ホワイト業界」の記事は、Youtube動画でも簡単に解説しています。お好きな媒体で学んでくださいね。

⇒【就活生必見】ホワイト業界ランキングTOP5(ホワイト業界の定義も)

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

おすすめのホワイト企業については、「【隠れ優良企業も】ホワイト企業ランキングおすすめ一覧100社 | 見分け方,穴場,中小ホワイト企業も」という記事にまとめています。

この記事ではおすすめのホワイト企業を知れるだけでなく、ホワイト企業の見分け方についても知ることができるので、あなたが志望する企業がホワイト企業であるかどうかも知ることができます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

おすすめホワイト業界一覧18選

就活生ちゃん

就活生ちゃん

ホワイト企業が比較的多い、就活の時におすすめの業界があれば、ぜひ教えていただきたいです。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界①:インフラ業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界1つ目はインフラ業界です。

インフラ業界とは、生活にはなくてはならないものを扱う業界で、鉄道・電力・ガスなどが挙げられます。

インフラ業界の代表企業ランキングを、「就活の教科書」独自作成でまとめてみました。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度・採用大学などの詳しい記事に飛びますので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 【おすすめ企業ランキング:インフラ業界】 | |||||

| 順位 | 企業名 | 年収 | 売上 | 残業時間 | 有休消化率 |

| 1 | 関西電力 | 629万円 | 4兆0,594億円 | 24.3 | 86.1 |

| 2 | 出光興産 | 759万円 | 8兆7,192億円 | 21.7 | 74.3 |

| 3 | ENEOS | 801万円 | 13兆8567億円 | 26.1 | 76.4 |

| 4 | RSエナジー | 729万円 | 2兆459 億円 | 20.5 | 62 |

| 5 | 東京電力 | 619万円 | 6兆9,184億円 | 28.5 | 67.3 |

| 6 | ユーラスエナジー | 1077万円 | – | 28.4 | 60.6 |

参考:OpenWorkなど参考に独自作成

就活の時にインフラ業界がホワイトである理由は、「生活には欠かせない業界であること」です。

【特にホワイトな点】

- 従業員が長く働けるように、福利厚生が充実している

- 医療制度や育児支援策などが整っている

- 入社後も成長できる教育プログラムが整っている

もし鉄道・電力・ガスなどがストップしてしまったら、私たちの生活は成り立たなくなってしまうため、企業は安定的な収入を得ることができます。

だからこそインフラ業界は景気に左右されづらく、なおかつ年功序列でそのまま順当に昇給することが見込まれます。

また安定的に収入が得られるからこそ、とても厳しいノルマが課されることが少ないです。

就活生くん

就活生くん

インフラ業界は倒産リスクやリストラのリスクがとても低い業界です。

圧倒的に離職率が低い業界ですので、定年まで同じ企業で働き続けたい方におすすめです。

インフラ業界のについてさらに詳しく知りたい就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にし業界別に紹介

業界②:医薬品・医療用機器業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界2つ目は医薬品・医療用機器業界です。

医薬品・医療機器業界は商品自体の利益率がとても高く、参入するための壁が高い業界で、その上今後需要がさらに見込まれます。

おすすめ業界である医薬品・医療用機器業界の代表的な企業を、具体的に以下でまとめました。

医薬品業界の代表企業ランキングを、「就活の教科書」独自作成でまとめてみました。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度・採用大学などの詳しい記事に飛びますので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 【おすすめ企業ランキング:医薬品業界】 | |||||

| 順位 | 企業名 | 年収 | 売上 | 残業時間 | 有休消化率 |

| 1 | 武田薬品工業 | 1097万円 | 4兆2638億円 | 23 | 67 |

| 2 | 第一三共 | 1119万円 | 1兆6017億円 | 26.4 | 69.7 |

| 3 | ネクセラファーマ | 1344万円 | 127億円 | 10.3 | 79.7 |

| 4 | 日本新薬 | 718万円 | 1482億円 | 19.5 | 57.4 |

| 5 | 大塚HD | 1181万円 | 2兆186億円 | 29.4 | 58.5 |

| 6 | 中外製薬 | 1214万円 | 1兆1114億円 | 23.4 | 59.9 |

参考:OpenWorkなど参考に独自作成

医薬品・医療用機器メーカーは、とても高い技術力が必要とされ、また開発に膨大な投資が必要とされる業界でもあります。

【特にホワイトな点】

- 業界全体で給与が安定している

- 福利厚生が充実している

- 急なトラブルなどが少なく、働き方や働く環境が整っている

また、今後日本は高齢化社会へと進んでいくため、国内需要自体も急激に落ちることはないでしょう。

他の業界に比べ、医薬品・医療用機器メーカーは経営が安定する傾向にあり、平均給与が高く、お休みもしっかりと取れる企業が多いです。

そのため仕事と休みのメリハリを付けながら、バリバリ稼ぎたい方におすすめです。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

大手であれば、世界への進出も積極的に進めていますので、海外で働きたい方にもおすすめです。

また、製薬・医薬品業界の企業について詳しく知りたい就活生は、以下の記事も参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界③:化学業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界3つ目は、化学業界(メーカー)です。

化学業界とはスマートフォンや洋服、電化製品などの製品が完成する中間で使われている、金属以外の中間財を作る業界です。

おすすめ業界である化学業界の代表的な企業を、具体的に以下にまとめてみました。

化学業界の代表企業ランキングを、「就活の教科書」独自作成でまとめてみました。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度・採用大学などの詳しい記事に飛びますので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 【おすすめ企業ランキング:化学業界】 | |||||

| 順位 | 企業名 | 年収 | 売上 | 残業時間 | 有休消化率 |

| 1 | 三菱ケミカル | 1440万円 | 4兆3782億円 | 20.2 | 74.8 |

| 2 | 住友化学 | 871万円 | 2兆4468億円 | 22.9 | 68.1 |

| 3 | 旭化成 | 720万円 | 2兆7848億円 | 23.9 | 72.7 |

| 4 | 信越化学工業 | 843万円 | 2兆4149億円 | 27.3 | 63.9 |

| 5 | 富士フイルム | 971万円 | 2兆9609億円 | 29.7 | 63.1 |

| 6 | 積水化学工業 | 927万円 | 1兆2565億円 | 27.5 | 53.8 |

参考:OpenWorkなど参考に独自作成

おすすめ業界の化学業界がなぜホワイトかと言うと、化学技術は一度新商品が開発されると長く取引され、またその商品が出回る期間が長いからです。

【特にホワイトな点】

- 残業が少なく、仕事とプライベートのバランスを保ちやすい

- 福利厚生が充実していて、長く安心して働ける

- 平均勤続年数が長い

化学業界は先端技術を開発している業界で、開発するための多くの時間や投資を必要とすることや、販売先が固定されていることからも安定した経営を実現しています。

そのため化学業界は業界全体として、土日はもちろん休みが取れます。

営業も固定客への営業が多いので、新規営業に行かされることは少ないです。

就活生くん

就活生くん

文系の就活生の皆さんでも、化学業界は主に営業として文系も採用していますので、ぜひナビサイトなどで探してみてくださいね。

化学メーカーはたくさんの企業があるので、化学業界に就職したい就活生は、以下の記事も参考にすると良いですよ。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界④:鉄鋼・鉱業・非鉄金属業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界4つ目は、鉄鋼・鉱業・金属業界です。

鉄鋼・鉱業・非鉄金属業界はいわゆる素材メーカーと呼ばれる業界で、完成品や部品を作るための元になる素材を製造しています。

素材から加工された完成品では、自動車など皆さんの生活にも身近な製品が多く存在します。

鉄鋼・鉱業・金属業界の代表企業ランキングを、「就活の教科書」独自作成でまとめてみました。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度・採用大学などの詳しい記事に飛びますので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 【おすすめ企業ランキング:鉄鋼・鉱業・非鉄金属業界】 | |||||

| 順位 | 企業名 | 年収 | 売上 | 残業時間 | 有休消化率 |

| 1 | 住友電気工業 | 778万円 | 4兆55億円 | 24 | 67 |

| 2 | 住友金属鉱山 | 795万円 | 1兆4229億円 | 18.3 | 69.9 |

| 3 | 三菱マテリアル | 597万円 | 1兆6259億円 | 33.3 | 68.2 |

| 4 | 三井金属鉱業 | 711万円 | 6519億円 | 20.5 | 58.5 |

| 5 | DOWAホールディングス | 794万円 | 7800億円 | 26.6 | 62.5 |

| 6 | 古河機械金属 | 785万円 | 1兆663億円 | 28.7 | 55.9 |

参考:OpenWorkなど参考に独自作成

鉄鋼・鉱業・金属業界は二次産業の基礎材料であるため、多くの完成品に使用されています。

鉄鋼・鉱業・金属などの素材メーカーは、すでに上位企業がかなり巨大化しており、また高度な技術を有しているため新規参入が難しい業界です。

【特にホワイトな点】

- 収益が安定しており、給与が安定している

- 福利厚生が充実している

- 若手でも活躍の機会がある

他の業界と比べて鉄鋼・鉱業・金属業界は平均給与が高いながらも、ワークライフバランスも比較的取りやすい業界です。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

鉄鋼業界の企業についてもっと詳しく知りたい就活生は、以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にし業界別に紹介

業界⑤:自動車業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界5つ目は、自動車業界です。

自動車業界は上位企業の顔ぶれに変動がなく、自動車産業は日本の基幹産業と呼ばれており、電動化やAIなど今後の成長可能性も高い業界です。

自動車業界は現業職として工場で働いている方がとても多く、労働組合が強いため、職場環境や待遇が保たれやすいことも理由です。

自動車業界の代表企業ランキングを、「就活の教科書」独自作成でまとめてみました。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度・採用大学などの詳しい記事に飛びますので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 【おすすめ企業ランキング:自動車業界】 | |||||

| 順位 | 企業名 | 年収 | 売上 | 残業時間 | 有休消化率 |

| 1 | ホンダ | 778万円 | 10兆5935億円 | 17.4 | 94.8 |

| 2 | 日産 | 811万円 | 10兆5966億円 | 19.9 | 82.5 |

| 3 | トヨタ | 857万円 | 37兆1542億円 | 22.5 | 87.9 |

| 4 | マツダ | 637万円 | 3兆8267億円 | 20 | 79.3 |

| 5 | SUBARU | 645万円 | 3兆6905億円 | 25.5 | 81.7 |

| 6 | スズキ | 665万円 | 4兆1621億円 | 28.8 | 61.8 |

参考:OpenWorkなど参考に独自作成

景気の影響を受けやすい自動車業界ではありますが、いわゆる「CASE」(接続性・自動運転・共有・電動化)時代が加速していきますので、今後の発展も見込まれる業界です。

【特にホワイトな点】

- 多様な福利厚生がある

- 残業時間が年々削減されている

- 安定した給与体系や昇進機会がある

すなわち、自動車業界は労働組合による雇用の安定を保ちつつも、先端技術に携わりながらグローバルに活躍できる業界なのです。

就活生くん

就活生くん

自動車業界は労働組合が力を発揮していて、会社員の待遇が大きく下がりにくいからおすすめなのですね。

自動車業界の企業について知りたい就活生は、以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑥:食品業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界6つ目は、食品業界です。

なぜなら、食品業界は競合が参入しづらく、激しい競争になる可能性が低いからです。

例えば、1つの食品を製造するにしても、製造工場や人員のために多額の費用が必要となり、参入するのは厳しいです。

食品業界の代表企業ランキングを、「就活の教科書」独自作成でまとめてみました。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度・採用大学などの詳しい記事に飛びますので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 【ホワイト企業ランキング:食品業界】 | |||||

| 順位 | 企業名 | 年収 | 売上 | 残業時間 | 有休消化率 |

| 1 | 日本たばこ産業 | 897万円 | 2兆6578億円 | 21.3 | 85.6 |

| 2 | キリンホールディングス | 871万円 | 1兆9894億円 | 31.2 | 63.4 |

| 3 | サントリー | 1030万円 | 1兆4503億円 | 26.9 | 79.6 |

| 4 | 明治 | 1015万円 | 1兆621億円 | 20.2 | 54.9 |

| 5 | 味の素 | 1046万円 | 1兆3591億円 | 24 | 67.5 |

| 6 | アサヒグループ | 1114万円 | 2兆5111億円 | 26.7 | 47 |

参考:OpenWorkなど参考に独自作成

【特にホワイトな点】

- 働きやすい職場環境である

- 有給休暇が取得しやすく、残業時間が短い

- 福利厚生が充実している

1つの会社で長く働くことを考えている就活生にはおすすめの業界ですね。

食品業界の企業は就活生に広く認知されており、特に有名企業は入社するのがかなり難しいので、就活の対策はしっかりしておく必要がありますよ。

食品業界の企業について詳しく知りたい就活生は、以下の記事も参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑦:人材業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界7つ目は人材業界です。

人材業界は、自社で人材を育てるという意識が高く、福利厚生も整っていることが多いです。

おすすめ業界である人材業界の代表的な企業を、具体的に以下でまとめました。

就活の時に人材業界がホワイトである理由は、「福利厚生が整っていること」です。

【特にホワイトな点】

- 営業力やコミュニケーション能力が身に着く

- 「働くこと」を理解しながらキャリア形成できる

- 転職市場が拡大しているため、安定性がある

人材業界のについてさらに詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にし業界別に紹介

業界⑧:IT業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界8つ目は、IT業界です。

IT業界と言っても様々ありますが、主にプログラミングなどを用いてDX化やソフトウェア開発などをしている業界です。

【特にホワイトな点】

- リモートワークやフレックスタイム制といった、柔軟な働き方ができる

- 研修制度が充実していてキャリア形成しやすい

- 肉体的・精神的なストレスを感じにくい

IT業界の企業は、一般的に柔軟な働き方ができるといわれます。

また、急成長している業界なので、安定感があったり、給与が上がりやすかったりと多くのメリットがあります。

IT業界の代表企業ランキングを、「就活の教科書」独自作成でまとめてみました。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度・採用大学などの詳しい記事に飛びますので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 企業名 | 総合点 | 年収 | 有給休暇 | 研修制度 | 離職率 | 勤続年数 | 売上 | |

| 1 | 日立製作所 | 93.8 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 2 | 電通国際情報サービス | 77.3 | 〇 | ◎ | 〇 | |||

| 3 | SCSK | 72.0 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |

| 4 | NTTデータ | 71.3 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| 5 | 野村総合研究所 | 69.0 | ◎ | 〇 | ||||

| 6 | 伊藤忠テクノソリューションズ | 60.0 | 〇 | 〇 | 〇 |

パソコン1台で働くこともできるので、育児や介護と両立しやすいのも、ライフプラン設計の際にはありがたい特徴です。

IT業界の企業を紹介した記事があるので、興味のある方は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑨:リース・消費者金融業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界9つ目は、リース業界です。

【特にホワイトな点】

- 安定した給与制度がある

- 残業が少なく、プライベートが充実する

- 福利厚生が特に充実していて離職率が低い

リース・消費者金融業界の企業は、一般的に利益率が高く働きやすいといわれます。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

「リース企業」ってどんなサービスをしているのでしょうか。

リース企業とは、企業が必要とする設備を代わりに購入し、企業に貸し出すサービスをする企業です。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

なるほど、金融業界と似ていますね。

はい、リース・消費者金融業界は金融業界に似ていますが、「リース」という言葉が有名でなかったり、「消費者金融」という言葉へのイメージが悪かったりして就活生からの知名度が低いので、穴場のホワイト業界ですよ。

リース業界の企業を紹介した記事があるので、興味のある方は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑩:大学業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界10つ目は、大学業界です。

【特にホワイトな点】

- 残業が少ない

- 仕事の負担が比較的少ない

- 給与が安定している

大学業界は、国の認可が必要など新規参入が難しいので、業界としての安定性が高いです。

特に、私立で学生数の多い大学では、休みも取りやすく、年収も高い環境となっていることが多いです。

身近過ぎて見逃している就活生も多いので、一度考えてみてくださいね。

少子化で学生の数が減少している問題もあるので、できるだけ生徒数の減りにくそうな大学を狙うようにしましょう。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にし業界別に紹介

業界⑪:団体(JAなど)

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界11つ目は、団体です。

【特にホワイトな点】

- 福利厚生が充実している

- 離職率が低く、平均勤続年数が長い

- 働き方や働く環境が整っている。

休みが取りやすく、残業がなく、長く働けば給料が上がります。

具体的には、以下のような企業です。

【団体の企業例】

- JA(農業協同組合)

- 生活協同組合(生協)

地元で就職するのを軸に就活を進めている就活生は、候補の1つとして考えてみても良いですね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑫:地方公務員

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界12つ目は、地方公務員です。

地方公務員は土日に休みが取れて、収入も税金のため安定しています。

【特にホワイトな点】

- 残業が少なく、プライベートを確保できる

- 安定した給与体制がある

- 負担が少なく、長く働ける環境が整っている

ノルマがなくて安定した収入がもらえるのは魅力的ですよね。

安定を就活の軸にしている学生は公務員試験を並行して進めても良いでしょう。

公務員についてさらに詳しく知りたい就活生は以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

公務員の仕事が合ってなくて辞めてしまうという話もあるので、自分の適正に合っているのかは吟味するようにしましょう。

また、もっとおすすめ業界をや隠れ優良企業を知りたい人は、就活の人気業界ランキングが分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑬:航空業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界13つ目は航空業界です。

航空業界は、事業を行うためには国の許可が必要なので、参入障壁がかなり高くなっています。

【特にホワイトな点】

- 有給休暇を取りやすい

- 業績が安定していて給与が高い

- 福利厚生が充実している

競争が激化しにくいため、経営が安定しているので、航空業界はホワイト業界に分類できます。

また、航空業界は年収も良く、好待遇となっている企業が多いです。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度や対策法の記事に飛びますので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

【おすすめ企業ランキング:航空業界の企業例】

航空業界を志望する就活生は多いので、ホワイト業界に就職したい方は、穴場の海運業界を狙ってみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にし業界別に紹介

業界⑭:海運業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界14つ目は海運業界です。

海運業界は、事業を行うためには国の許可が必要なので、参入障壁がかなり高くなっています。

【特にホワイトな点】

- 有給休暇を取りやすい

- 業績が安定していて給与が高い

- 福利厚生が充実している

競争が激化しにくいため、経営が安定しているので、海運業界はホワイト業界に分類できます。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度や対策法の記事に飛びますので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

【おすすめ企業ランキング:海運業界の企業例】

海運業界についてもっと詳しく知りたい就活生は、以下の記事も参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑮:石油・石炭業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界15個目は石油・石炭業界です。

石油・石炭業界は、エネルギー業界とも言われます。

石油・石炭業界は、長年のノウハウが蓄積しており、新規参入をする企業が少ないので、雇用が安定しています。

【特にホワイトな点】

- 住宅補助などの福利厚生が充実している

- 残業が少なく、有給も取りやすい

- 給与が高く、年収が安定している

また、年収も高く、休みも十分に取れるので、ホワイト業界と言えます。

企業名をタップすれば、企業ごとの就職難易度や対策法の記事に飛びますので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

【おすすめ企業ランキング:石油・石炭業界の企業例】

- ENEOSホールディングス(売上高:10兆117億円)

- 出光興産(売上高:6兆458億円)

- コスモエネルギーホールディングス(売上高:2兆7380億円)

- 富士石油(売上高:4623億6400万円)

- 日本コークス工業(売上高:1074億800万円)

- ニチレキ(売上高:667億2500万円)

- ユシロ化学工業(売上高:372億7400万円)

- 東亜石油(売上高:345億9600万円)

- MORESCO(売上高:270億6400万円)

- 日本精蝋(売上高:222億3400万円)

- ビーピー・カストロール(売上高:108億2919万円)

石油業界についてもっと詳しく知りたい就活生は、以下の記事も参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑯:種苗業界

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界16つ目は種苗業界です。

種苗業界は、穀物・野菜・草花・芝草の種子などを研究開発・生産・販売する業界です。

ほとんどの食料は、種から育つため、種苗業界も生活に欠かせない業界と言えます。

【特にホワイトな点】

- 残業がほとんどなく、有給が取得しやすい

- 離職率が低い

- 精神的負担が少ない

業界の知名度は低いですが、年収も良く、残業時間が少ないのが魅力的です。

さらに、景気に関係なく安定的な業界なので、隠れホワイト業界と言えるでしょう。

【おすすめ企業ランキング:種苗業界の企業例】

- サカタのタネ(売上高:616億)

- カネコ種苗(売上高:581億)

- タキイ種苗(売上高:496億)

- ベルグアース(売上高:47億)

- ホーブ(売上高:0.5億)

など

種苗業界は、農学部出身の方におすすめです。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑰:私立大学職員

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界17個目は私立大学職員です。

私立大学の職員は、かなり穴場のホワイト業界と言われています。

なぜなら、大学も航空・海運業界と同じく認可制となっており、新規参入が非常に難しく、安定性が高いからです。

【特にホワイトな点】

- 離職率が低く、平均勤続年数が長い

- 高い給与で、業績が安定している

- 有給休暇が取りやすい

大学職員の仕事は、学事から経理・総務など幅広いですが、残業は少なく有給休暇も取得しやすいです。

さらには、夏休み・冬休みもあり、給与も比較高くなっています。

ホワイト業界に就職したい方は、私立大学の職員も視野に入れてみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界⑱:独立行政法人

ホワイト企業の割合が高い、就活おすすめ業界18個目は独立行政法人です。

独立行政法人とは、簡単に言うと「国から独立して行政の仕事をする法人」のことです。

独立行政法人は、売上の他に税金が含まれているため、安定性がかなり高くなっています。

【特にホワイトな点】

- 残業が少なく、労働環境が良い

- 有給休暇が取得しやすい

また、年収も高く、残業や休日出勤も少ないです。

そのため、ホワイト業界に就職したい方は、独立行政法人も狙ってみてください。

【おすすめ企業一覧:独立行政法人の例】

- 国立化学博物館

- 統計センター

- 国立公文書館

- 国民生活センター

- 造幣局

- 国立印刷局

- 大学入試センター

- 国立美術館

- 教職員支援機構

- 日本スポーツ振興センター

しかし、年功序列の古い組織体制であることが多いです。

そのため、自身のスキルアップなどには悪影響を与える可能性があるので、注意が必要です。

独立行政法人についてさらに詳しく知りたい就活生は以下の記事を読んでみてください。

また、おすすめの就職先についても以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

文系の人におすすめな就職先や職業は次の記事で詳しく説明しています。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

「希望のホワイト企業に就職したい!」という方は、「OfferBox」を使って、ホワイト企業からスカウトを貰うのがおすすめです!

OfferBoxは大手からベンチャーまで18,262社以上の企業が登録しているため※1、あなたに合うホワイト企業から選考のスカウトが届きます。

一部選考免除の特別オファーが届くこともあるため、OfferBoxを使ってあなたに合うホワイト企業からスカウトをもらって有利に就活を進められますよ。

※1登録企業数とは、これまで当社アカウントを開設した企業数であって、直近で利用していない企業を含みます(2024年6月時点現在) 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「ホワイト企業をたくさん教えて欲しい!」「優良企業に就職したい!」と思う就活生は、「OfferBox」を使うのがおすすめです!

OfferBoxは、あなたの強みや性格が詳しくわかる適性診断を受けられ、あなたを魅力に感じた大手を含む優良企業から直接特別招待がもらえるアプリです。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

大手を含む隠れ優良企業からの特別招待をもらうには、あなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!

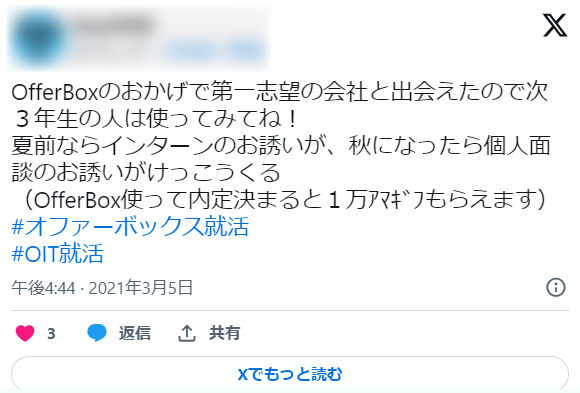

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

【データ別】ホワイト業界おすすめランキング

就活生くん

就活生くん

ホワイト企業って具体的にどんな業界があるのでしょうか。

友人から聞いた話では、化学業界はホワイトだと聞きました。

それでは次に、具体的なホワイト業界についてデータ別にお伝えしますね。

具体的な社名も合わせて記載しています。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

総合(1位:インフラ業界)

まず、総合編です。

| 順位 | 業界 | 企業名 |

| 1 | インフラ業界 | 東京電力 |

| 大阪ガス | ||

| 2 | 素材・化学業界 | 富士フィルム |

| エステー | ||

| 3 | 電気機器・機械 | 戸上電機製作 |

| エスペック |

インフラ業界は、人々の生活の柱になっている企業ばかりなので、ホワイト業界ですね。

素材・化学業界は、特許を取得していれば、既得権益により業績が安定するので、ホワイト業界になります。

インフラ・素材/化学・電気機器/機械業界の企業については以下で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にし業界別に紹介

離職率(1位:電気機器業界)

就活生くん

就活生くん

離職率が低い業界であれば、ホワイト業界である可能性が高いんですね。

具体的にどんな業界だったら離職率が低いんでしょうか。

それでは次に、離職率が低い業界についてランキング形式でお伝えしますね。

新卒3年後の若手が辞めない業界ランキングは以下の通りです。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 順位 | 業界 | 企業名 |

| 1 | 電気機器 | 本多通信工業 |

| 戸上電機製作 | ||

| 2 | 機械 | ヒラノテクシード |

| 中北製作所 | ||

| 3 | 化学 | エステー |

| 保土谷化学工業 |

参考:東京経済ONLINE

※上位20位の企業で多い業界からランキング上位としています。

紹介した業界は離職率が低く、具体的な企業では「新卒3年後の離職率が0%」です。

離職率が0%の背景には、業界全体のビジネスモデルなどが関係しています。

離職率が低い業界や企業をもっと知りたい人は、各ランキングが分かりますので、こちらを参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

有給休暇取得率(1位:自動車業界)

就活生くん

就活生くん

有給休暇をきちんと取得できている業界であれば、ホワイト業界ですよね。

具体的にどんな業界があるのでしょうか。

有給休暇取得率が高ければ高いほど、有給を使っている人が多いことを示しています。

具体的な業界は、下記の有給休暇取得率が高い業界ランキングをみてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 順位 | 業界 | 企業名 |

| 1 | 輸送用機器 | ホンダ |

| トヨタ自動車 | ||

| 2 | 情報・通信業 | 日本電信電話 |

| NTTドコモ | ||

| 3 | 機械 | コマツ |

| ダイキン工業 |

参考:東京経済ONLINE

※上位20位の企業で多い業界からランキング上位としています。

有給休暇取得率が高い業界1位は、輸送用機器業界となり、誰もが知るホンダやトヨタ自動車などの企業になります。

大手企業=有給休暇取得率が高いということではありませんが、自動車大手メーカーは有給休暇取得率がとても高いです。

有給取得率の高い企業については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

女性管理職の比率(1位:サービス業界)

就活生ちゃん

就活生ちゃん

女性にも働きやすい環境がある業界もはホワイト業界なんですよね。

女性でも管理職になっている女性の数が多い業界は具体的にどんな業界があるのでしょうか。

それでは次に、女性が管理職にどれだけいるのかをランキング形式で業界ごとに紹介しますね。

女性管理職比率が高い業界ランキングは下記の通りです。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

| 順位 | 業界 | 企業名 |

| 1 | サービス業 | АВС Cooking Studio |

| ミュゼプラチナム | ||

| 2 | 小売業 | MRKホールディングス |

| しまむら | ||

| 3 | 情報・通信業 | ツクイ |

| アイスタイル |

参考:東京経済ONLINE

※上位20位の企業で多い業界からランキング上位としています。

女性が多く働く業界では、女性管理職の比率が多いことが分かりますね。

たとえば、1位サービス業のミュゼプラチナムは従業員3823人のうち女性が3770人を占めており、女性が管理職を占める割合も83.8%とかなり高いです。

女性が働きやすい企業については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

ホワイト企業・業界に興味がある人にオススメの記事一覧

「福利厚生が整っている企業で働きたい!」「残業時間の少ない企業で働きたい!」という人は、ホワイト企業・業界について分かり自分に適した企業を見つけることができるので、以下の記事を合わせて読んでみてください。

また、人気企業/業界は働きやすい企業/業界である可能性が高いので、人気企業/業界に関する記事も合わせて読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

おすすめ企業/業界に関する記事

⇒【最新版】ホワイト企業ランキングおすすめ一覧

⇒【最新版】ホワイト業界ランキングおすすめ一覧

⇒【最新版】人気企業ランキングおすすめ一覧

⇒【最新版】人気業界業界ランキングおすすめ一覧

志望企業/業界への就職に役立つ記事

⇒【最新版】就活サイトおすすめ72選

⇒【新卒向け】逆求人サイトおすすめ30選

⇒【最新版】就活エージェントおすすめ15選

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

おすすめのホワイト企業については、「【隠れ優良企業も】ホワイト企業ランキングおすすめ一覧100社 | 見分け方,穴場,中小ホワイト企業も」という記事にまとめています。

この記事ではおすすめのホワイト企業を知れるだけでなく、ホワイト企業の見分け方についても知ることができるので、あなたが志望する企業がホワイト企業であるかどうかも知ることができます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【対象者別】ホワイト業界おすすめランキング

就活生ちゃん

就活生ちゃん

私は文系出身なので、文系にオススメのホワイト業界について知りたいです。

また、女性へのオススメ業界も知りたいです!

それでは次に、ホワイト業界ランキングについて、対象者別(文理、女性)に紹介します!

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

文系向け(1位:食品業界)

まず、文系向け編です。

地方公務員や大学職員などがランクインしている点が特徴的です。

| 順位 | 企業名 |

|---|---|

| 1 | 食品業界 |

| 2 | インフラ業界 |

| 3 | 海運業界 |

| 4 | 医薬品業界 |

| 5 | 種苗業界 |

| 6 | 鉱業業界 |

| 7 | 電子部品・電子機器業界 |

| 8 | 地方公務員 |

| 9 | 大学職員 |

| 10 | 独立行政法人 |

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にし業界別に紹介

理系向け(1位:食品業界)

続いて、理系向け編です。

理系では、食品業界やインフラ業界など、これまでの研究経験や知識を活かせる就職先がおすすめです。

| 順位 | 企業名 |

|---|---|

| 1 | 食品業界 |

| 2 | インフラ業界 |

| 3 | 医薬品業界 |

| 4 | 化学業界 |

| 5 | 電子部品・電子機器業界 |

| 6 | 自動車業界 |

| 7 | 輸送用機器部品業界 |

女性向け(1位:IT業界)

最後に、女性向け編です。

リモートワークやフレックスタイム制を導入している企業が多く、体の不調などを感じたら、無理して出勤しなくてもよい環境が整っています。

| 順位 | 企業名 |

|---|---|

| 1 | IT業界 |

| 2 | 電子部品・電子機器業界 |

| 3 | 電気・ガス・水道業界 |

| 4 | 建設業界 |

| 5 | 医薬品業界 |

各業界のホワイト企業については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

「ホワイト企業をたくさん教えて欲しい!」「優良企業に就職したい!」と思う就活生は、「OfferBox」を使うのがおすすめです!

OfferBoxは、あなたの強みや性格が詳しくわかる適性診断を受けられ、あなたを魅力に感じた大手を含む優良企業から直接特別招待がもらえるアプリです。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

大手を含む隠れ優良企業からの特別招待をもらうには、あなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

おすすめホワイト業界の特徴8つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

ホワイト業界の特徴ってどんな特徴があるのでしょうか。

私自身でも業界を選ぶときに役に立てたいです。

それでは次に、ホワイト業界の特徴についてお伝えしていきますね。

ホワイト業界の特徴は以下の8つです。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

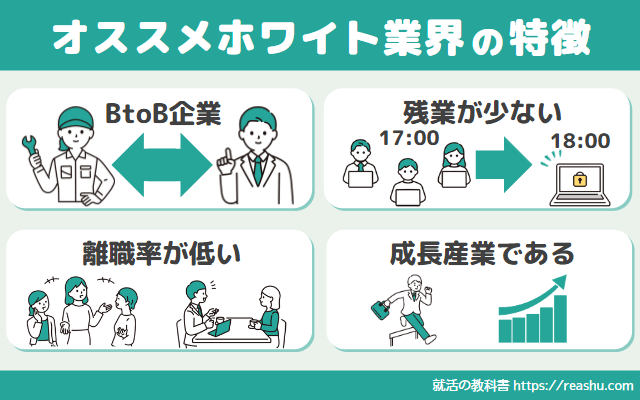

- 特徴①:BtoB企業であること

- 特徴②:安定した収益が見込まれる

- 特徴③:参入するための壁が高い

- 特徴④:離職率が低い

- 特徴⑤:残業時間が少ない・有給休暇取得率が高い

- 特徴⑥:福利厚生が充実している

- 特徴⑦:女性も働きやすい環境がある

- 特徴⑧:成長産業である

それでは、ホワイト業界を見極めるために、ホワイト業界の特徴5つについてそれぞれ解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

特徴①:BtoB企業が多い

ホワイト業界の特徴1つ目は、BtoB企業であることです。

就活おすすめ業界5選で挙げた5つの業界では、少し特殊なインフラ業界以外はすべてBtoB企業です。

BtoB企業とは、企業が企業に向けてサービスを取引する、企業間取引を主な企業活動としている企業です。

BtoB企業にホワイト企業が多い理由は、労働組合が強いことや新規参入が難しいこと、そして顧客の幅が広いことが挙げられます。

以上の理由があるからこそ、BtoB企業にはホワイト企業が多いのです。

就活生くん

就活生くん

B to B 企業については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

実は、こうしたホワイト企業をまとめてチェックできるリストを弊社でも独自に作成しています。

別業界や労働の条件別にも見れるため、あなたが重視する特徴に合った優良企業も見つかりますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活のプロが選んだ「隠れホワイト企業500選」を公式LINEで無料配布中!

- 最短で居心地がいい企業が見つかる

- 大手上場企業からベンチャー企業まで幅広く網羅

- 厳選基準を明確にして業界別に紹介

特徴②:安定した収益が見込まれる

ホワイト業界の特徴2つ目は、安定した収益が見込まれることです。

理由は、会社自体の業績が安定していなければ、ホワイト企業として社員に還元することができないからです。

実際、ブラック企業は経営が厳しいからこそ、社員に対してもサービス残業や福利厚生のカットを求めてきますよね。

就活おすすめ業界5選で挙げたようなホワイト業界では、経営が安定しているからこそ、社員に優しくできる余力があるのです。

就活生くん

就活生くん

安定している企業については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

特徴③:参入するための壁が高い

ホワイト業界の特徴3つ目は、参入するための壁が高いことです。

業界の中にはIT企業などお金をほぼ必要とせずに参入できる業界から、自動車メーカーのように多くの投資を必要とする、新規参入が難しい業界まであります。

新規参入がカンタンな業界では、会社の間で競争が常に起こり、価格競争や客の取り合いに発展してしまいます。

価格競争が起こると、もちろん企業自体の利益が下がってしまいますので、経営が安定しにくくなってしまいます。

だから、新規参入が難しい業界は利益を安定して確保することができるのです。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

特徴④:離職率が低い

ホワイト業界の特徴4つ目は、離職率が低いことです。

離職率が低いということは、職場の雰囲気が良く、働きやすい環境で社員がやめることなく長く続けているということになります。

ホワイト企業で働いていると、仕事途中で急に体調が悪くなっても、周りの同僚が助けてくれ、上司から午後休暇をもらうこともできるでしょう。

一般的なホワイト業界であれば3年後の離職率は全体で20%以下になっています。

ホワイト業界かどうか見極めるなら、まずは業界全体の離職率が20%以下になっているか確認しましょう。

離職率は低くければ低いほど、その分やめる社員が少ないので多くの人にとって働きやすいということですね。

離職率についてもっと知りたい人は、離職率が高い企業・低い企業のランキングが分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

特徴⑤:残業時間が少ない・有給休暇取得率が高い

ホワイト業界の特徴5つ目は、残業時間が少ない・有給休暇取得率が高いことです。

ブラックな業界では、ビジネスモデル上、人のマンパワーが必要となるので残業しなければならなく、有給をとることも難しいです。

ちなみに、労働基準法では終業時間は1日8時間以内、1週間40時間以内であり、休日は1週間に2日、もしくは4週間で8日間あることが基本になっています。

ホワイト業界でも、少なからず残業時間はありますが、常識の範囲内だと大丈夫です。

残業時間や有給休暇取得率は、企業によって変わりますが、業界のビジネスモデル上ある程度は決まっています。

たとえば、飲食業界だと人がいなければ回りませんよね。

業界全体のビジネスモデルを見ることで、ホワイト企業か見極めることができますよ。

有給取得率の高い企業や残業時間が少ない企業については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

特徴⑥:福利厚生が充実している

ホワイト業界の特徴6つ目は、福利厚生が充実していることです。

ホワイト業界では、通勤補助や家賃補助などの各種手当てがあり、福利厚生が充実しているので月の出費を抑えることができるでしょう。

業界全体で福利厚生が充実していない企業が多ければ、ブラック企業かもしれません。

ホワイト業界では福利厚生が充実している企業が多いので、自分が受けようとしている業界の企業を確認してみましょう。

ホワイト業界では、通勤補助や家賃補助といった福利厚生も充実しているんですね。

また、福利厚生が充実している企業一覧については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

特徴⑦:女性も働きやすい環境がある

ホワイト業界の特徴7つ目は、女性も働きやすい環境があることです。

女性にも働きやすい環境を積極的に作っている業界はホワイト業界だといえます。

みるべき特徴は、その業界に産休・育休制度があることや子育てで忙しい時期のために働く時間の時短制度などです。

あとは、管理職を女性が占める割合などもみておくと良いでしょう。

業界全体で女性管理職についている女性が少なければ、その業界は女性にとってキャリアップしにくい業界かも知れません。

女性管理職についている女性の数を見ることで、キャリアアップができる業界か見極めることができるんですね。

女性が働きやすい企業については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

特徴⑧:成長産業である

ホワイト業界の特徴8つ目は、成長産業であることです。

業界全体で成長していれば、各企業の売り上げも伸び、社員教育にも投資してくれるでしょう。

一方で、衰退産業の業界では、目の前の売り上げをどう増やすかに必死になってしまっているので、社員教育まで目が届かず、ブラックな業界になっています。

ホワイト業界か見分けるためには、業界全体で成長しているかを確認しましょう。

ホワイト業界は、業界全体で成長していることが大事なんですね。

確かに成長して売り上げを伸ばし続けなければ、社員教育にも手が回りませんよね。

将来性のある業界については以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

業界だけでなく企業ごとにもホワイトかどうかを確かめたい人は、ホワイト企業の特徴やランキングが分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

おすすめのホワイト企業については、「【隠れ優良企業も】ホワイト企業ランキングおすすめ一覧100社 | 見分け方,穴場,中小ホワイト企業も」という記事にまとめています。

この記事ではおすすめのホワイト企業を知れるだけでなく、ホワイト企業の見分け方についても知ることができるので、あなたが志望する企業がホワイト企業であるかどうかも知ることができます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ホワイト企業の探し方12選

就活生くん

就活生くん

ホワイト業界に就職するコツを参考に就活を進めたいと思います。

ちなみに、ホワイト企業の探し方ってありますか。

はい、ホワイト企業の探し方はいくつかありますよ。

例えば、ホワイト企業認定マークを基準に探すという方法がありますね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

就活生くん

就活生くん

なるほど、ホワイト企業と認められているところから優先して探していけば、すぐに見つけらそうです。

他にもおすすめの探し方について紹介します。

- BtoB企業の中から探す

- 離職率の低い企業の中から探す

- 大企業の子会社の中から探す

- 中小企業から探す

- ベンチャー企業から探す

- 口コミサイトの情報を参考にする

- 逆求人サイトを活用する

- ホワイト企業の目安となる認定マーク取得会社を探す

- 就職四季報で離職率や残業時間を確認する

- 企業のIR情報を確認する

- 企業の中長期経営計画を確認する

- 企業の説明会に参加したり、OBOG訪問を行う

さらに詳しいホワイト企業の探し方が知りたい就活生はこちらの記事も参考にしてみてくださいね。

具体的なホワイト企業名も掲載されているので、参考になりますよ。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

「希望のホワイト企業に就職したい!」という方は、「OfferBox」を使って、ホワイト企業からスカウトを貰うのがおすすめです!

OfferBoxは大手からベンチャーまで18,262社以上の企業が登録しているため※1、あなたに合うホワイト企業から選考のスカウトが届きます。

一部選考免除の特別オファーが届くこともあるため、OfferBoxを使ってあなたに合うホワイト企業からスカウトをもらって有利に就活を進められますよ。

※1登録企業数とは、これまで当社アカウントを開設した企業数であって、直近で利用していない企業を含みます(2024年6月時点現在) 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「ホワイト企業をたくさん教えて欲しい!」「優良企業に就職したい!」と思う就活生は、「OfferBox」を使うのがおすすめです!

OfferBoxは、あなたの強みや性格が詳しくわかる適性診断を受けられ、あなたを魅力に感じた大手を含む優良企業から直接特別招待がもらえるアプリです。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

大手を含む隠れ優良企業からの特別招待をもらうには、あなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

おすすめホワイト業界に就職するコツ2つ

就活生くん

就活生くん

僕はホワイト企業が多い業界に就職したいので、ホワイト業界に就職するコツがあれば教えてください!

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

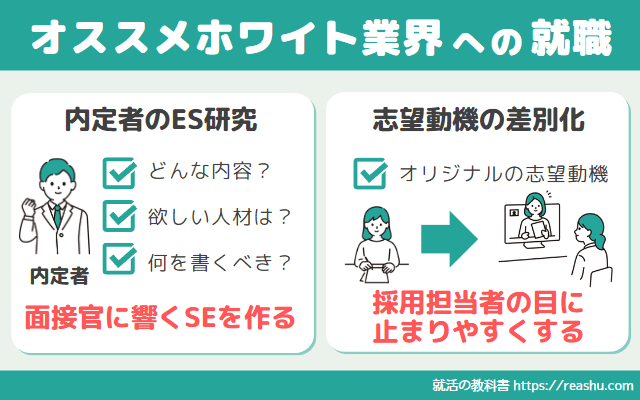

- コツ①:内定者のESをくまなく研究する

- コツ②:志望動機を差別化する

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

コツ①:内定者のESをくまなく研究する

就活おすすめ業界に就職するコツ1つ目は、内定者のESをくまなく研究することです。

就活おすすめ業界5選で紹介した業界には、倍率が高い企業も多いので、ESの時点で落とされてしまうことがたくさんあります。

そこでESで落とされないように、また面接に繋げるためにも、内定者のESをくまなく研究してみましょう。

おすすめ業界への内定者のESを研究することで、ホワイト企業の採用担当者にひびくESを書き上げることができますよ。

そこで、過去の内定者のESや選考情報を無料で見れるunistyle(ユニスタイル)を使うことをおすすめします。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

コツ②:志望動機を差別化する

就活おすすめ業界に就職するコツ2つ目は、志望動機を差別化することです。

倍率の高いホワイト企業の中で、自分オリジナルの差別化した志望動機を書くことができれば、採用担当者からしても目に止まりやすいですよね。

志望動機は会社への志望度合いを図るものでもありますので、「なんとなくホワイト企業だから応募した」という就活生は、すぐに見抜かれてしまいます。

そのため、志望動機では自身の経験や考えをしっかりと反映させながら、他の就活生とは差別化した内容を作り上げましょう。

魅力的な志望動機の作り方は、以下の記事で徹底的に解説しているので、興味のある就活生は、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

「希望のホワイト企業に就職したい!」という方は、「OfferBox」を使って、ホワイト企業からスカウトを貰うのがおすすめです!

OfferBoxは大手からベンチャーまで18,262社以上の企業が登録しているため※1、あなたに合うホワイト企業から選考のスカウトが届きます。

一部選考免除の特別オファーが届くこともあるため、OfferBoxを使ってあなたに合うホワイト企業からスカウトをもらって有利に就活を進められますよ。

※1登録企業数とは、これまで当社アカウントを開設した企業数であって、直近で利用していない企業を含みます(2024年6月時点現在) 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

おすすめのホワイト企業については、「【隠れ優良企業も】ホワイト企業ランキングおすすめ一覧100社 | 見分け方,穴場,中小ホワイト企業も」という記事にまとめています。

この記事ではおすすめのホワイト企業を知れるだけでなく、ホワイト企業の見分け方についても知ることができるので、あなたが志望する企業がホワイト企業であるかどうかも知ることができます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ホワイト業界に関するよくある質問

就活生くん

就活生くん

ホワイト業界に就いてよくわかってきました!

他にホワイト業界について知っておくべきことがあれば教えてください。

分かりました!

ホワイト業界に関するよくある質問を以下で紹介しますね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

質問①:ホワイトな企業はどんな企業がある?

よくある質問1つ目は、ホワイトな企業はどんな企業がある?です。

ホワイトな企業はたくさんあります。

ホワイト企業に就職したいという就活生には以下の記事がおすすめです。

以下の記事では、ホワイト企業のおすすめランキングや、ホワイト企業の見つけ方について解説しています。

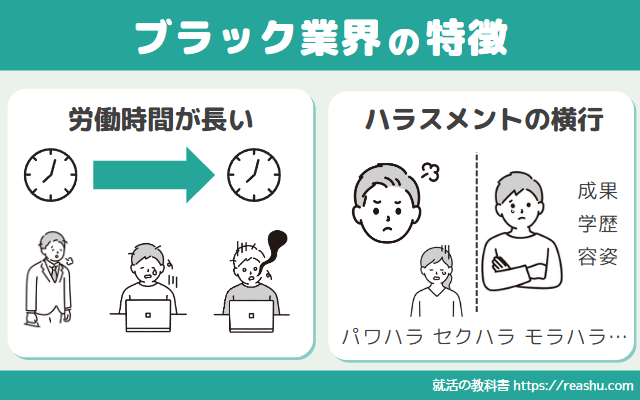

質問②:ブラック業界はどんな業界?

よくある質問2つ目は、ブラック業界はどんな業界?です。

ブラック業界とよばれる業界の特徴は以下のとおりです。

- 特徴①:労働時間が長い

- 特徴②:ハラスメントが横行している

これらは実際に働いてみないと分からない場合もありますが、OB訪問をしたり、口コミを見たりするなどして、入社前に情報を仕入れるようにしましょう。

おまけですが、よくブラック業界だと言われる業界を紹介します。

- 業界①:飲食業界

- 業界②:運送業界

- 業界③:医療業界

- 業界④:金融業界

体育会系の業界は、パワハラが日常化しているのもあり、ブラック業界なのかもしれませんね。

またブラック業界だけでなく、ブラック企業についても知りたい人は、ブラック企業を見分ける方法が分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

【企業の方へ】当サイトへの情報掲載について

当サイト「就活の教科書」では、100以上の就活サービス、1000社以上の企業情報を掲載しています。

サービス掲載・企業掲載のご希望や、情報修正のご依頼などありましたら、下記リンクよりお気軽にお問い合わせください。

「ホワイト企業をたくさん教えて欲しい!」「優良企業に就職したい!」と思う就活生は、「OfferBox」を使うのがおすすめです!

OfferBoxは、あなたの強みや性格が詳しくわかる適性診断を受けられ、あなたを魅力に感じた大手を含む優良企業から直接特別招待がもらえるアプリです。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

大手を含む隠れ優良企業からの特別招待をもらうには、あなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK!

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

まとめ:業界分析をして、ホワイト業界に就職しよう!

本記事「【おすすめ!】ホワイト業界ランキング | 特徴やブラック企業の見分け方も」はいかがだったでしょうか。

この記事では、おすすめのホワイト業界について紹介しました。

具体的には、“総合的”新卒3年後の若手が辞めない”有給休暇取得率が高い”女性管理職比率が高い”4つの業界ランキングなどでした。

これらをまとめると、以下の通りです。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ

◆ ホワイト業界とは主に競合が少なく、生産性・利益率が高い業界

◆ 就活でおすすめのホワイト業界5選

- おすすめ業界①:インフラ業界

- おすすめ業界②:医薬品業界

- おすすめ業界③:化学業界

- おすすめ業界④:鉄鋼・鉱業・金属業界

- おすすめ業界⑤:自動車業界

- おすすめ業界⑥:食品業界

- おすすめ業界⑦:リース・消費者金融業界

- おすすめ業界⑧:大学業界

- おすすめ業界⑨:団体(JAなど)

- おすすめ業界⑩:地方公務員

◆ 新卒3年後の若手が辞めない業界ランキング

◆ 有給休暇取得率が高い業界ランキング

◆ 女性管理職比率が高い業界ランキング

◆【就活生向け】優良ホワイト企業に就職する方法

◆【転職者向け】優良ホワイト企業に就職する方法

◆【フリーター/既卒/中退向け】優良ホワイト企業に就職する方法

◆ ホワイト業界の特徴8つ

- ホワイト業界の特徴①:BtoB企業であること

- ホワイト業界の特徴②:安定した収益が見込まれること

- ホワイト業界の特徴③:参入するための壁が高いこと

- ホワイト業界の特徴④:離職率が低い

- ホワイト業界の特徴⑤:残業時間が少ない・有給休暇取得率が高い

- ホワイト業界の特徴⑥:福利厚生が充実している

- ホワイト業界の特徴⑦:女性も働きやすい環境がある

- ホワイト業界の特徴⑧:成長産業である

◆ おすすめホワイト業界に就職するコツ2つ

- コツ①:内定者のESをくまなく研究する

- コツ②:志望動機を差別化する

◆ ホワイト業界と比較したブラック業界の特徴2つ

- ブラック業界の特徴①:労働時間が長い

- ブラック業界の特徴②:ハラスメントが横行している

ここまで就活のおすすめ業界について紹介しましたが、就活ではホワイト企業だけにこだわりすぎないようにした方が良いです。

ホワイト企業は倍率が高く、ホワイト企業だけを受け続けた結果、内定0の就活生もいるからです。

そのため、人気の業界や有名な企業だけに絞って、選考を受けることは避けましょう。

これをみているあなたが、ホワイト業界のことをしっかり理解でき、ホワイト企業に無事就職できれば嬉しいです。

「就活の教科書」ではほかにも就職に役に立つ情報を発信していますので、他の記事もぜひご覧くださいね。

「就活の教科書」編集部 よこ

「就活の教科書」編集部 よこ