- 理系大学院生の就活方法は「推薦応募」と「自由応募」がある

- 理系大学院生の就活スケジュール

- 理系大学院生の就活事情6選

- 理系大学院生の就活で失敗する人の特徴5選

- 理系大学院生が就活で失敗しない対策法5選

- 理系大学院生として就活するメリット3選

- 文系大学院生は就活で不利になるのか?

- あなたにぴったりの企業から内定を得るなら、あなたの性格や強みを見てスカウトが届く「OfferBox」の登録から始めよう

-

「就活をとにかく早く終わらせたい」なら、就活が有利になるサービスがおすすめ

-

【就活生】OfferBox

(大手,優良企業インターンオファーあり) -

【就活生】キャリアチケット就職スカウト

(大手,優良企業からスカウト、自己PR,ガクチカ作成機能も)

-

【就活生】OfferBox

-

「研究が忙しすぎて就活まで手が回らない」人がまず入れるべきツール

-

【就活生/転職者】SPI頻出問題集

(SPI/Webテストの問題練習) -

【就活生/転職者】選考通過ES

(難関企業内定者のES見放題) -

【就活生】就活16タイプ性格診断

(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる) -

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題) -

【就活生/転職者】適職診断

(あなたの強みを活かせる仕事を診断)

\ 大手/優良企業からスカウトが届くチャンスも! /

優良企業からスカウトGET

優良企業からスカウトGET

(OfferBox)

公式サイト

(https://offerbox.jp/)

*ニトリや資生堂など大企業のスカウト実績あり! -

【就活生/転職者】SPI頻出問題集

理系大学院生の皆さんや、理系大学院に進学予定の皆さんは「理系大学院生の就活はどのようなものなのか?」「理系大学院生の就活で失敗しない方法」などについて悩んだことはありませんか?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活生くん

就活生くん

研究と就活の両立はできるのでしょうか・・・?

就活生ちゃん

就活生ちゃん

理系大学院生の就活で失敗しないためには、どのように行動したら良いのでしょうか?

実際に研究が忙しかったりすると、就活の時間もなかなか取れないですよね。

また、大学院に進学してもいつから就活を始めたら良いのかわからない部分がたくさんありますよね。

ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

そこでこの記事では「理系大学院生の就活事情」や「理系大学院生の就活スケジュール」について解説していきます。

また、理系大学院生ができる就活で失敗しない対策法・理系大学院生のメリット、文系大学院生の就活事情などについても同時に紹介していきます。

この記事を読めば、理系大学院生の就活スケジュールをはじめ、理系大学院生の就活全体像についても把握できます。

今、大学院生で研究と就活を両立できるか不安な方や、いつから就活を始めたら良いのか知りたい方、これから大学院に進学予定の方は、ぜひ最後まで読んでみてください。

目次

- 理系大学院生の就活方法は「推薦応募」と「自由応募」がある

- 【いつから始める?】大学院生(修士)の就活スケジュール

- 理系大学院生の就活事情6選

- 理系大学院生の就活で失敗しないための対策法5選

- 理系大学院生の就活で失敗する人の特徴5選

- 理系大学院生として就活をするメリット3選

- 大学院中退は就職に影響するの?⇒不利になる場合が多い

- 【大学院中退者向け】おすすめ既卒就活サイト・エージェント6選

- 【就職できる?】大学院中退後の就活のやり方

- 就職活動における大学院中退のデメリット5つ

- 【就職活動】大学院中退理由の面接での答え方

- 大学院中退者が内定をもらうためにやるべきこと

- 大学院生の就活でよくある質問5選

- まとめ:理系大学院生の就活は失敗しないように早くから始めよう!

理系大学院生の就活方法は「推薦応募」と「自由応募」がある

就活生くん

就活生くん

推薦応募と自由応募について教えて欲しいです。

理系大学院生の「推薦応募」と「自由応募」について解説していきます。

まずは、推薦応募について解説していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

方法①:推薦応募

推薦応募は名前のとおり、学校側が推薦して応募する就活です。

推薦応募には「学校推薦」「教授推薦」「後付け推薦」があります。

- 学校推薦:大学(学部)が企業からの募集を受け付ける推薦

⇒希望すれば誰でも推薦権を得られ、企業によりますが書類選考や一次選考をパスできる場合がある

- 教授推薦:研究室の教授と企業間に関係があるため、研究室内だけの募集

⇒企業と関係のある研究室の学生だけ推薦権を得られ、失敗しなければ高確率で内定が出る

- 後付け推薦:普通の応募でエントリーした企業の選考が進んだ後で「推薦状」の提出が求められる推薦

⇒内定を出す前に「推薦状」と「同意書」を要求されるので、行きたい企業が決まってない場合は推薦状提出期日の延長などの対策が必要

理系大学院生は推薦を上手く利用すれば、すぐに就活を終えられます。

推薦応募の特徴は次のようになります。

- 選考が一部免除される場合が多い

- いきなり最終面接の場合もある

- 内定をもらえる可能性が高くなる

- OBがサポートしてくれる場合がある

- 必ず内定をもらえるわけではない

- 行きたい企業の推薦がないこともある

- 合格したら必ず入社しなければならない

- 推薦に安心してESや面接の準備不足になる

理系大学院生が推薦応募を使うと基本的には有利になりますが、推薦応募をすると100%内定が出るとは限らないので注意が必要です。

そのため、大学院生が就活をする時は、エントリーシートや面接の通過率を上げるためにも、自己分析や業界・企業研究を早くから行うことをおすすめします。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

方法②:自由応募

自由応募は、自分で1から始める一般的な就活です。

理系大学院生は、自由応募を使って就活をする人も多くいます。

自由応募の特徴は次のようになります。

- 行きたい企業に応募できる

- 複数企業に同時にエントリーできる

- 自分の専攻に関係なく応募できる

- 競争率が高い

- 面接や試験などが多い

- 内定までの時間が長い

- 1から自分で準備しないといけない

自由応募は一般的な就活なので、自己分析や業界研究・企業研究、OB・OG訪問、面接練習などを徹底的に行う必要があります。

そのため、理系大学院生が自由応募として就活をする場合、研究と上手く両立させることが非常に大事になります。

自己分析や業界研究・企業研究の正しいやり方がわからない就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

【いつから始める?】大学院生(修士)の就活スケジュール

理系大学院生の就活事情2つ目は「就活は修士1年生の夏ごろから始めるとベスト」であることです。

理系大学院生が就活を始める時期は、修士1年生の6月~7月がベストです。

なぜなら、6月上旬からインターンシップの選考が始まるからです。

理系大学院生の就活スケジュールは、主に次のようになります。

また、大学院生は学会の準備や研究があるので、学部生と同じペースで就活を始めていたらかなり遅れます。

そのため、理系大学院生は6月~7月に就活を始められるように準備しておくことをおすすめします。

就活生くん

就活生くん

どうしたら良いのでしょうか?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

自己分析をして、行きたい業界・企業をピックアップしましょう。

理系大学院生は冬になればなるほど忙しくなり、就活と研究の両立がもっと大変になります。

そのため、修士1年生の7月以降で就活をまだ始めていないのなら、今日から就活を始めてみてください。

修士1年生の7月を超えていたら、今日から自己分析を行ってみてください。

次は、理系大学院生の就活事情について解説していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

理系大学院生の就活事情6選

就活生くん

就活生くん

推薦応募と自由応募や、研究と就活の両立、院生の就活は有利なのか不利なのかなど、様々な不安があります。

だから、理系大学院生の就活事情について教えて欲しいです。

理系大学生の就活事情6つを以下にまとめたので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 事情①:就活と研究の両立は多忙

- 事情②:理系大学院生の就活は基本的に有利

- 事情③:ガクチカより研究内容が評価される

- 事情④:教授が就活の邪魔をしてくる

- 事情⑤:院生と学部生で就活が異なる

- 事情⑥:文系就職をする理系大学院生もいる

ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

事情①:就活と研究の両立は多忙

理系大学院生の就活事情1つ目は「就活と研究の両立は多忙である」ことです。

なぜなら、理系大学院生はほぼ毎日研究室に行く必要があるからです。

何をするかより、何をやめるかの方が大事なのかもって思ってきた。

院生就活しんどすぎる…。平日は短くて10-17で、研究室行って、プラスで就活するのむっちゃしんどい。肉体的にも精神的にも。

時間が限られているからこそ、何をやらないかの方が重要やと思う。

私が1番辞めたいものは

研究🙄🙄

— ちなつ@22年卒Varifran生 (@hf29fp5) September 11, 2020

平日はほぼ研究室で過ごし、土日にアルバイトなどをしていると、就活と研究を両立させることが難しくなります。

また、理系大学院生の実態は次のようになります。

[- 報告会や学会の準備がある

- 理系大学院生の平均登校日数は5.0/週

- 研究場所は理系大学院生の94.0%が研究室で行う

- コアタイムがある(研究室にいなければならない時間)

- 平均的なコアタイム時間は約8時間

- 理系大学院生の約3割がコアタイムあり

- コアタイムは9時 or 10時~17時までが一番多いが、研究室によっては終了時間が19時以降の場合もある

コアタイムによって、研究での時間的な拘束が強くなるので、平日に行われるインターンシップに参加することも難しくなります。

さらに、研究の他にも自己分析や業界研究・企業研究、面接練習をする時間を作る必要があるため、就活と研究室の両立は多忙になります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

事情②:理系大学院生(修士)の就活は基本的に有利

理系大学院生の就活事情2つ目は「理系大学院生(修士)の就活は基本的に有利である」ことです。

なぜなら、修士課程の2年間で専門知識が高められるからです。

- 専門分野のより詳しい知識

- PDCAサイクル

- 英語力(読解)

- 論理的思考力

- 問題解決力

- プレゼン力

- 調査力

など

また、上記のスキルが身に付くだけでなく、ほとんどの業界で理系人材を必要とする企業が多くなっています。

理系大学院生しか募集していない企業もあり、院卒の場合だと応募できる幅が広がります。

そのため、理系大学院生の就活は有利になります。

大学院で身に付けたスキルをアピールし、大学院生レベルの就活をする必要があります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

事情③:ガクチカより研究内容が評価される

理系大学院生の就活事情3つ目は「ガクチカより研究内容が評価される」ことです。

なぜなら、面接で研究内容について話す時間が約50%で、企業によっては90%以上にもなるからです。

面接官は、就活生の研究内容を聞くことで、次のようなことを確認しています。

- 難しい研究内容を相手にわかりやく伝えられているか

- 研究中での課題解決に向けてどのように考えたのか

- 課題を解決するために何をどのように提案したのか

- 自分から進んで研究に取り組めたのか

など

上記のことを把握するには、いろんな視点からの質問に答える必要があります。

そのため、研究についてはかなり深堀されると考えていた方が良いです。

初めての最終面接

研究内容について30分聞かれて、上手く説明できず

いろんな意味でおわた— まっは (@mach_nogi46) June 3, 2020

理系就活の面接で「研究内容」を質問するのは、研究エピソードを通して「仕事できそうか?」を判断したいから。

・どんな姿勢で研究に取り組んだのか?

・どんな工夫をしたのか?

・研究を通して何を学んだのか?

・説明する能力は?なので、「研究成果の優劣」はそこまで重要視してないのが実態。

— 川畑翔太郎|UZUZ(ウズウズ)専務、時々WWW(ワロタ)社長 (@kawabata_career) July 16, 2020

また、面接官は研究成果や、研究内容と企業で行っている研究とがマッチするのかなどはあまり見ていません。

研究内容の説明を通して、「この就活生と仕事できるのか」を判断しています。

したがって、理系大学院生の就活では、ガクチカよりも研究内容が重要になります。

また、エントリーシートで研究内容をどのように書けば良いのかわからない就活生は、以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

事情④:教授が就活の邪魔をしてくる

理系大学院生の就活事情4つ目は「教授が就活の邪魔をしてくる」ことです。

就活よりも研究を優先させる教授はまだ少なくありません。

僕の教授は就活に非協力的です

とにかく研究が遅れることを嫌います自分の時間を削って就活するしかないので就活の時期はかなり忙しいです

インターンや説明会に行く時も

毎回許可をもらう必要があり

あまりいい顔もされませんこれから研究室を選ぶ方は

その辺も考慮して決めるといいですよ— みに@理系歴8年の学生 (@mini_mini1004) January 7, 2020

実際に1社しか選考を受けさせてくれない教授や、博士課程に行って研究者になることを強要してくる教授もいます。

このような教授が研究室にいる場合は、次のような対策で乗り切るしかありません。

- 教授に黙って就活をする

- 選考に落ち続けているふりをする

- 研究中のすき間時間を就活に使う

- 自分よりも就活を行っている友達から情報を得る

- 会社説明会やセミナーなどは基本的に土日に参加する

研究室によって様々なタイプの教授がいます。

そのため、自分の就活を邪魔されないような研究をしたり、時間を有効に活用することをおすすめします。

理系大学院生の修士1年生の7月を超えているのなら、今日から就活を始めましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

また、研究や教授が嫌で、大学院を中退して就活をしようと思っている人もいると思います。

大学院を中退した時の就活について以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

事情⑤:院生と学部生で就活が異なる

理系大学院生の就活事情5つ目は「院生と学部生で就活が異なる」ことです。

なぜなら、理系大学院生の就活と理系学部生の就活では、求められる能力が異なるからです。

- 専門性

- 問題解決力

- 論理的思考力

- PDCAサイクル

- コミュニケーション能力

- 研究内容のわかりやすい説明

「研究をわかりやすく説明する能力」は特に重要です。

理系大学院生として求められるこれらの能力をアピールしないと就活で学部生にも負けます。

そのため「自分の強みは何なのか」「2年間で何が身に付いたのか」をしっかりと考えて就活を行いましょう。

学部卒と院卒の違いを詳しく知りたい就活生は、以下の記事を参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

事情⑥:文系就職をする理系大学院生もいる

理系大学院生の就活事情6つ目は「文系就職をする理系大学院生もいる」ということです。

理系大学院生の中には、理系の職種ではなく文系の職種に就く人もいます。

- コンサルタント

⇒ 顧客の課題を解決するために、課題の分析や整理、論理的思考力が求められる - メーカー

⇒ 専攻分野の知識を活かした営業が求められる - 金融業界

⇒ 顧客情報などの大量のデータを使ったデータ分析や統計学などの数値処理能力が求められる

理系大学院生が文系就職するには論理的思考力や課題解決力、専門学科の深い知識が求められます。

また、理系大学院生が文系就職をするメリット・デメリットは以下のようになります。

- 文系大学生と差別化できる

- 研究内容を深堀しない企業も多い

- 企業 / 業界情報を自分で把握する必要がある

- 文系の就活では、ガクチカや自己PRなどをかなり深堀される

文系就職をする場合、研究の忙しい時間以外で、企業や業界に関する情報を1から自分で集める必要があります。

そのため、理系大学院生が文系就職をするのなら、早くから就活を始めておいてたほうが良いです。

また、現在修士1年生の7月を超えているのなら、今日から就活を始めたほうが良いです。

理系学生が文系就職をした体験談や面接での回答例を知りたい就活生は、ぜひ次の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

理系就活に悩んでいる人にオススメの記事一覧

「大学が忙しく就活をする時間がない」という理系学生・院生には「 理系の就職先ランキング 」という記事がおすすめです。

理系に人気の就職先TOP100が分かり、効率よく企業選びができるので、読んでみてください。

また、以下に就活サイト/エージェント選びに役立つ記事をまとめましたので、合わせて読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

理系にオススメの就職先に関する記事

就活エージェント/サイト選びに役立つ記事

⇒ 理系に役立つ就活サイトおすすめ18選

⇒ ITエンジニア就活サイト/エージェントおすすめ31選

⇒ 就活エージェントおすすめ15選

⇒ 就活支援サービスおすすめ15選

⇒ 就活サイトおすすめ72選

⇒ 逆求人サイトおすすめ30選

⇒ 自己分析ツール/アプリおすすめ41選

⇒ インターンシップを探せるサイトおすすめ23選

⇒ ES添削の無料サービスおすすめ19選

⇒ 向いている業界診断ツールおすすめ18選

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

理系大学院生の就活で失敗しないための対策法5選

就活生くん

就活生くん

理系大学院生の就活で失敗しないためにすべきことを教えて欲しいです。

わかりました。

では、理系大学院生の就活で失敗しないための対策法を5つ紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 対策法①:早くから就活を始める

- 対策法②:スカウト型の就活サイトを使う

- 対策法③:インターンシップに参加する

- 対策法④:自己分析 / 業界研究・企業研究を行う

- 対策法⑤:研究内容を説明できるようにする

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対策法①:早くから就活を始める

理系大学院生の就活で失敗しないための1つ目の対策法は「早くから就活を始める」ことです。

理系大学院生の就活は、修士1年生の6月~7月に始めるのがベストです。

基本的に就活は早く始めるほど有利になり、6月~7月は大手企業のインターンシップ選考が始まるからです。

また、理系大学院生は研究と同時に就活を進める必要があり、冬に近づくほど研究は忙しくなります。

そのため、理系大学院生の方は6月~7月に就活を始めて、余裕をもって研究に取り掛かることをおすすめします。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「修士1年生の7月なんかもうとっくに過ぎてるよ…就活ヤバイ!」という大学院生の方は、「らくらく就活」を使うのが一番おすすめです。

「らくらく就活」を使うと、穴場の優良企業や、一流メーカーの裏選考を紹介してもらえます。

また、自己分析なども一緒に行ってくれるので、就活に出遅れても研究と両立しながら挽回できますよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対策法②:スカウト型の就活サイトを使う

理系大学院生の就活で失敗しないための2つ目の対策法は「スカウト型の就活サイトを使う」ことです。

スカウト型の就活サイトを使って基本事項を入力しておくだけで、企業側から勝手にスカウトが来ます。

理系大学院生の就活でおすすめのスカウト型の就活サイトは次の4つです。

「隠れ優良企業で自分らしく働ける企業に就職したい!」という方は「OfferBox」を使うのが一番おすすめです。 OfferBoxは、251問の質問に回答することであなたの性格を徹底的に診断でき、プロフィール次第で大手や優良企業からスカウトがもらえる就活生に人気のアプリです。 すでに多くの就活生が利用しており、運がよければ優良企業の選考も一部スキップできるので、就活を有利に進められますよ。 ちなみに「OfferBox」以外にも「Lognavi」「キャリアチケットスカウト」の同時並行もおすすめですよ。 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(OfferBox)

スカウト型・逆求人型の就活サイトを使うことで、研究と就活の両立が非常にしやすくなります。

また、スカウトされた場合、選考が一部免除になったりすることもよくあります。

僕も上の5つのサイトを利用していますが、ほぼ毎日スカウトが来ます。

そのため、研究で忙しい大学院生はぜひスカウト型の就活サイトを利用してみてください。

対策法③:インターンシップに参加する

理系大学院生の就活で失敗しないための3つ目の対策法は「インターンシップに参加する」ことです。

インターンシップに参加すると多くのメリットがあるからです。

理系大学院生がインターンシップに参加するメリットは次のようになります。

- 社風がわかる

- 早期選考に参加できる

- 早期会社説明会に参加できる

- リアルな業界研究 / 企業研究ができる

- エントリーシートや面接対策の機会がある

など

理系大学院生がインターンシップに参加すると、企業ホームページではわからない企業研究ができるので、就活でかなり有利になります。

また、インターンシップで企業側に「この学生優秀だな」と思わせることができれば、早期会社説明会や早期内定につながることもあります。

理系の大学院生は研究で大変かもしれませんが、就活で失敗しないためにも一度インターンシップに参加してみることをおすすめします。

そのため、大学院生の方もぜひ参加してみてください。

理系大学生がインターンシップに行くメリットを徹底解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対策法④:自己分析 / 業界研究・企業研究を行う

理系大学院生の就活で失敗しないための4つ目の対策法は「自己分析 / 業界・企業研究を行う」ことです。

理系大学院生の方は推薦応募があるため、自己分析や業界研究・企業研究を疎かにしがちです。

しかし、自己分析や業界研究・企業研究をしっかりと行ったからこそ良いエントリーシートが書けたり、良い面接ができます。

そこで、研究と就活の両立で忙しい大学院生は自己分析ツールで自己分析をしてみることをおすすめします。

特に、一番正確に分析してくれるツールは次の2つです。

「隠れ優良企業で自分らしく働ける企業に就職したい!」という方は「OfferBox」を使うのが一番おすすめです。 OfferBoxは、251問の質問に回答することであなたの性格を徹底的に診断でき、プロフィール次第で大手や優良企業からスカウトがもらえる就活生に人気のアプリです。 すでに多くの就活生が利用しており、運がよければ優良企業の選考も一部スキップできるので、就活を有利に進められますよ。 ちなみに「OfferBox」以外にも「Lognavi」「キャリアチケットスカウト」の同時並行もおすすめですよ。 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(OfferBox)

- LINE適職診断(公式LINEで無料診断)

ー あなたに合った仕事/職業がわかる

ー 志望業界が絞れ、業界研究が進む - キミスカ適性検査

ー キミスカに登録すると利用できる

ー 150問(10分くらい)の質問に答えるだけで性格や意欲、ストレスなど全9個の観点で判断してくれる

実際に僕も「キミスカ適性検査」を利用してみましたが、自分でもびっくりするくらい当てはまっていました。

そのため、就活を早く進めたい大学院生は、自己分析として「キミスカ適性検査」をぜひ利用してみてください。

また、理系大学院生の就活で失敗しないためにも自己分析、業界研究・企業研究は徹底的に行ってみてください。

また「キミスカ適性検査」を使った体験談についての記事があるので、自己分析を早く終わらしたい就活生は、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

対策法⑤:研究内容を説明できるようにする

理系大学院生の就活で失敗しないための5つ目の対策法は「研究内容を説明できるようにする」ことです。

理系大学院生の就活では、必ずと言っていいほど研究内容について聞かれます。

研究内容の説明と言っても、専門用語ばかり使う説明をすると落ちます。

なぜなら、人事の方が専門知識を理解しているとは限らないからです。

研究頑張ってるから面接で突っ込んでくれるの嬉しいけど、端的に説明するの難しくて困る

— 🌸22卒 (@22qsc1) December 2, 2020

採用面接(研究職)で、

「研究内容を高校生に分かるように説明してください」と言われて説明した後に

「実は私は学生時代、ガッツリ理論物理やってたので、込み入ったところまで詳細に教えてください」と言われて、ガチ研究ディスカッションになった思い出。前者と後者で測られてた能力は全く別と思う— ゆうだい.jl (@physics303) April 13, 2020

専門知識がない人に説明するのと、専門知識がある人に説明するのでは、求められる能力も難易度も違います。

理系大学院生の就活で失敗しないためにも、専門用語を使わずに相手にわかりやすく説明できる練習が必要です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

理系大学院生の就活で失敗する人の特徴5選

就活生くん

就活生くん

理系大学院生の就活で失敗する人の特徴を教えてください。

では、理系大学院生の就活で失敗する人の特徴を紹介します。

理系大学院生の就活で失敗する人は、主に次の5つに当てはまっています。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 特徴①:就活を始めるタイミングが遅い

- 特徴②:業界や企業を絞りすぎている

- 特徴③:インターンシップを甘くみている

- 特徴④:大学院生としてのスキルをアピールできていない

- 特徴⑤:就活を軽視している

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴①:就活を始めるタイミングが遅い

理系大学院生の就活で失敗する1つ目の特徴は「就活を始めるタイミングが遅い」ことです。

理系の大学院生は研究との両立が大変なので、就活を遅く始める人が多くなります。

研究室の教授からは研究成果を期待されるので、学会やゼミを優先する大学院生も少なくありません。

しかし、就活を始めるタイミングが遅くなると、修士論文や発表会と重なってもっと大変になります。

そのため、理系大学院生の方は、修士1年生の6月~7月までには就活を始めるようにしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴②:業界や企業を絞りすぎている

理系大学院生の就活で失敗する2つ目の特徴は「業界や企業を絞りすぎている」ことです。

業界や企業を絞りすぎて就活をしている大学院生の方はいます。

就活生くん

就活生くん

就活生ちゃん

就活生ちゃん

このように考える大学院生も少なくありません。

むしろ、大学で学んだことや研究テーマを活かした仕事、就きたい仕事を目指すのはとても良いことです。

しかし、自分のこだわりや憧れが強すぎて、選択肢を自ら狭くしている大学院生の方は多くいます。

理系大学院生の就活で失敗しないためにも、業界や業種、企業は幅広く見ることが大切です。

理系学部の職種・業界について詳しく知りたい就活生は、以下の記事もぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴③:インターンシップを甘くみている

理系大学院生の就活で失敗する3つ目の特徴は「インターンシップを甘くみている」ことです。

インターンシップでは、社風や企業・業界、働き方などについての理解を深められます。

就活生くん

就活生くん

就活生ちゃん

就活生ちゃん

このように考える大学院生はまだまだ多くいます。

しかし、理系大学院生がインターンシップに参加すると、企業や業界のことについてわかるだけでなく、優秀な学生だと思ってもらえるかもしれません。

また、インターンシップに参加すると、早期会社説明会やインターンシップ参加者限定のイベント、早期選考などに応募できます。

インターンシップに参加することで選考をより有利に進められます。

理系大学院生の方は、研究で忙しい分、6月~7月に就活を始めてインターンシップに参加してみてください。

大手企業を志望している理系大学院生は、夏に開催されるインターンシップに間に合うように就活を始めましょう。

インターンシップの探し方について知りたい就活生は、以下の記事を読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴④:大学院生としてのスキルをアピールできていない

理系大学院生の就活で失敗する4つ目の特徴は「大学院生としてのスキルをアピールできていない」ことです。

理系大学院生の就活では、学部生レベルのスキルや経験ではなく、大学院生レベルのスキルや経験が求められます。

大学院では次のうなスキルが身に付きます。

- 問題解決力

- プレゼン能力

- 論理的思考力

- データ分析能力

- 学部生以上の専門的知識

- 英語(リーディングスキル)

- 実験や研究を文章化する能力

- 専門知識をわかりやすく説明できる能力

など

これらの大学院生として身に付くスキルを就活でアピールできなければ余裕で落とされます。

そのため、理系大学院生の就活では、学部生以上のスキルと経験を活用して就活を行ってみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴⑤:就活を軽視している

理系大学院生の就活で失敗する5つ目の特徴は「就活を軽視している」ことです。

就活を軽視する理系大学院生の方は一定数います。

なぜなら、理系大学院生の就活では推薦応募があるからです。

就活生くん

就活生くん

面接対策もしなくていいかな。

このように考える大学院生もいます。

しかし、推薦をもらったからと言って、内定が100%もらえるとは限らないですし、面接なしで内定がでるとも限りません。

理系大学院生で推薦をもらってもある程度の就活はする必要があります。

理系大学院生の方は面接対策や研究内容の説明など、できることはたくさんあるので、就活を軽視しないようにしましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

理系大学院生として就活をするメリット3選

就活生ちゃん

就活生ちゃん

理系大学院生として就活をするメリットについて解説してほしいです。

理系大学院生として就活をするメリットは主に次の3つです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- メリット①:大学院卒が条件の仕事に就ける

- メリット②:専門性を高められる

- メリット③:初任給が高い

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

メリット①:大学院卒が条件の仕事に就ける

理系大学院生として就活をする1つ目のメリットは「大学院卒が条件の仕事に就ける」ことです。

日本のメーカーの研究開発職に就きたいのであれば、院卒がほぼ必須の条件です。

もちろん企業にもよりますが、大抵の企業は院卒が条件です。

また、機械・電気系は学部卒でも一部研究開発職に携われますが、食品、化成品、製薬などは少なくとも修士課程以上がほとんどです。

このように、理系大学院生が就活をすると、学部卒では携われない職種に就けます。

また、将来研究職になりたい就活生は、ぜひ以下の記事を読んでみてください。

研究職に就くためのヒントが書かれています。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

メリット②:専門性を高められる

理系大学院生として就活をする2つ目のメリットは「専門性を高められる」ことです。

大学院での研究は、学部生の時の研究よりも深く追求するため、専門性を高められます。

毎日実験と考察を何時間も行って、得られた結果を人に説明する機会があるので、プレゼン能力や論理的思考力も身に付きます。

また、大学院生の就活の場合、企業側も専門性が高い人材を求めていることがほとんどです。

そのため、理系の大学院生として就活をすると、高い専門性を求めている企業と出会えます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

メリット③:初任給が高い

理系大学院生として就活をする3つ目のメリットは「初任給が高い」ことです。

なぜなら、院卒であれば専門性が高く、大学院卒の給料を高く設定している企業も多いためです。

理系の学部卒と院卒の平均的な初任給と生涯年収は次のようになります。

- 学部卒

ー 初任給:約20万円~21万円

ー 生涯年収:約2億9000万円 - 院卒

ー 初任給:約23万円~24万円

ー 生涯年収:約3億4000万円

学部卒と院卒の初任給の差は約2万円~3万円ですが、生涯年収になると約5000万円の差が生まれます。

そのため、大学院生として就活をすると、将来的に見て年収が高くなるメリットがあります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

大学院中退は就職に影響するの?⇒不利になる場合が多い

就活生くん

就活生くん

率直に聞きますが、大学院を中退したという経歴は、就職に影響しますよね。。。

はい。

大学院を中退することは就職に影響します。

そのことについて解説しますね。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

大学院は中退しないほうがいい

はっきり言うと、大学院中退は就職に影響するため、中退しない方が良いと言えます。

中退することで、空白の期間が生まれたり、企業から忍耐力がない人だと思わたりする可能性があるためです。

ただし、中退した方が多くのメリットを得られる場合や、中退するほど精神的に追い詰められている場合は、中退した方が良いでしょう。

大学院を中退するか悩んでいる人は、一人で悩まず、家族や大学の相談室でアドバイスをもらうと良いでしょう。

やはり、大学院中退は就職に不利なのですね。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

大学院を中退する人は大学院生の5.13%

上記の結果より、大学を卒業して大学院に進学したものの、修士課程では20人に1人、博士課程では10人に1人近くの学生が、何らかの事情により退学していることになります。

高学歴になるほど中退者が多くなっていくという結果が確認されています。

考えられる理由としては、環境や研究がしんどく、精神的な負担が大きく辞める場合があるでしょう。

また、博士課程は論文を出す必要があり、専門家に認められる結果を出す必要があります。

そのため、博士課程の卒業要件を満たせず中退する人もいるでしょう。

修士課程で20人に1人、博士課程では10人に1人ととても高い確率ですよね。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

大学院中退は既卒扱い(新卒よりも不利)

結論から言うと、大学院中退は既卒扱いとなり、新卒よりも不利になります。

中退する理由は様々あると思いますが、「経済的理由で、就学が困難になった」「教授との人間関係に問題が発生した」などが考えられます。

履歴書の学歴欄には、中退したことを書くことになりますが、中退した理由を企業は必ず質問してきます。

その理由次第では、どうしても不利になってしまうのです。

もちろん、なぜ中退したのかは企業側も気になりますよね。

その返答次第では不利になることは当然です。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

【大学院中退者向け】おすすめ既卒就活サイト・エージェント6選

おススメの既卒就活サイト・エージェントのそれぞれの特徴について、詳しく解説します!

おすすめのおススメの既卒就活サイト・エージェントは以下の通りです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

それぞれについて、解説します!

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

既卒サイト①:JAIC

おススメの既卒就活サイト1つ目は、JAICです。

JAICは、既卒や中退専門の就職支援サービスを行なっており、3つのコースから選べます。

- 就職カレッジ:全国

- 女子カレッジ:東京のみ

- セカンドカレッジ:東京・大阪

中退者限定の説明会や、個別相談、履歴書の書き方や面接対策を学ぶ就活講座、書類選考なしで優良企業20社との面接など、全て無料で受けることができます。

最短2週間で内定が出るのも強みです。

- 就職成功率81.1%、定着率91.3%

- 利用者の70%は正社員経験がない

- 書類選考なしで優良企業20社と面接できる

唯一の中退者専門の就活支援サイトです。

非常におススメなので、是非登録してみてください。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

既卒サイト②:就職Shop

おススメの既卒就活サイト2つ目は、就職Shopです。

就職Shopはリクルートが運営する、未経験から正社員への就職支援を行うサービスです。

10000社もの求人を扱っており、未経験からの正社員を目指せます。

拠点は関東と関西の都市部のみなので、地方にお住まいの方は注意が必要です。

就職セミナーや会社見学を通して会社を知ったりと、就活Shopは就活の準備・対策ができます。

いきなり応募して面接が怖いという方は、まずは最初の一歩としてを利用してみるのがおススメです。

- 中退者を扱う就職支援サービスで圧倒的な求人数10000社

- 利用者の93%が20代

- 書類選考なしで面接へ進める

就活始めたての時は、就活Shopはとても有効です。

対策が充実しているので使いやすいですが、都市部しかないので注意が必要です。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

既卒サイト③:DYM就職

おススメの既卒就活サイト3つ目は、DYM就職です。

DYM就職は、福利厚生をはじめとしとした社内制度充実の安定企業から、今後高い成長が見込めるスタートアップの企業まで幅広く紹介可能です。

拠点や面談場所も全国7拠点あるので、地方の方でも安心してサポートを受けることができます。

未経験や経歴に不安を抱えている方を対象にして、この数字ということは、それだけ書類添削や面接対策のサポートが的確だという裏付けと言えます。

- 社内制度充実の安定企業から、今後高い成長が見込めるスタートアップの企業まで幅広く紹介

- サポート体制が充実している

全国7拠点のネットワークを活用し、地域密着の求人を数多く保有しているのが強みです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

既卒サイト④:ウズキャリ

おススメの既卒就活サイト4つ目は、ウズキャリです。

ウズキャリは2012年に始まった、20代の第二新卒・既卒・フリーターを専門とした新しいサービスです。

求人数は1500件と少ないですが、その分ブラック企業を排除して、優良企業だけに絞っています。

特徴は、以下の4点が挙げられます。

- 書類添削により書類選考の通過率87%

- 企業ごとの面接対策

- 面接ごとにフィードバック

- 個別形式か集団形式かサポート体制を選べる

- 他社の10倍、時間をかける就活サポート

- ビジネスマナーやマインド研修、グループディスカッションなどの対策あり

- サポートの手厚さゆえに内定率86%、定着率92%

ブラック企業を排除して、優良企業だけに絞っているのは、大学院を中退した人にはとても安心ですよね。

時間をかけてサポートしてくれるのもおススメポイントです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

既卒サイト⑤:ハタラクティブ

おススメの既卒就活サイト5つ目は、ハタラクティブです。

ハタラクティブは20代の第二新卒・既卒・フリーター向けの就職支援サービスで、第二新卒向けでは最大手です。

未経験歓迎の求人数が多く、内定者の半分以上が上場企業に就職しています。

また、扱っている企業の業種や職種が豊富なので、技術職に就職したい方にとっては心強いサービスです。

これまで6万人以上の方を支援しているため、多くの就活ノウハウを持ち、大学院中退者向けの就活情報も多く掲載されています。

- 未経験歓迎の求人が2000件以上

- 書類添削や面接対策など、転職が初めての方へのサポートが充実

- 就職する企業の半分が上場企業

これまで6万人を支援している実績を持ち、大学院中退者向けの就活情報も充実しています。

就職する企業の半分が上場企業とは、非常に信頼できる実績です。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

既卒サイト⑥:doda

dodaは、国内2番目の規模と求人数を誇る転職エージェントです。

一人ひとりの”はたらく”を考えたサポートを行っており、「年収500万以上」「残業10時間未満」など、好条件な求人の多さが最大の特徴です。

100,000以上の求人があり、質にもこだわっているdodaだからこそできる求人紹介です。

リクナビ・マイナビにも劣らない業界の大手ですので、安心と信頼の面では申し分ありません。

- 年収や残業時間など、好条件な求人が豊富

- 他社が紹介できない「doda限定」の求人がある

質も高く、求人数も豊富なdodaは、好条件な求人が探せます。

リクナビ・マイナビにも劣らない業界の大手なので、とてもおススメです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

また、他にも理系や大学院に関する記事を以下にまとめておきましたので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

【就職できる?】大学院中退後の就活のやり方

就活生ちゃん

就活生ちゃん

やっぱり、大学院を中退した後の就活はデメリットが多いんですね。。。

そんな不利な状況の中で、どのように就活をすればいいんでしょうか?

是非教えてください!

そうですね。

どうしてもデメリットが多くなってしまいます。

大学院中退後の就活のやり方は以下の3つの方法があります。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

- やり方①:既卒就活サイトに登録する

- やり方②:既卒の就活エージェントに登録する

- やり方③:リクナビ・マイナビの既卒専用ページから求人を見つける

では、大学院を中退した後の就活の進め方についてそれぞれ詳しく解説しますね。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

あわせて読みたい 大学中退者の就職方法。おすすめ13職種と求人、体験談も紹介

やり方①:既卒就活サイトに登録する

大学院中退後の就活のやり方1つ目は、既卒就活サイトに登録するです。

まずは、就活サイトの中でも既卒向けの既卒就活サイトに登録することをおススメします。

おススメの既卒就活サイトを6つ以下に紹介します。

上記の6つがおススメの既卒就活サイトです。

この6つのうちのいくつかに登録すると、就活を進めやすくなります。

また、今回紹介したおすすめ既卒就活サイトについては記事の後半で詳しく説明しているので、ぜひ読んでみてください。

既卒向けの就活サイトに登録することは、就活を進めるうえで必ず役に立ちます。

是非登録してみてください。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

やり方②:既卒の就活エージェントに登録する

大学院中退後の就活のやり方2つ目は、既卒の就活エージェントに登録するです。

大学院中退した人で、「どう就活して良いか分からない」という人も多いと思います。

そんな人は転職エージェントと一緒に活動するのがオススメです。

既卒でも登録できるおススメの就活エージェントを紹介します。

おススメの就活エージェントは、おススメ就活サイトと重複するものが多いですが、この5つが既卒の就活エージェントが人気です。

就活サイトと異なり、履歴書添削から入社までを利用者の代わりにすべて行ってくれる上に、 採用市場を知り尽くした経験豊富なキャリアアドバイザーによる、自己分析や面接対策といったサポート体制も万全なので、安心です。

就活エージェントは、キャリアアドバイザーがしっかりサポートしてくれるので安心です。

就活サイトでは心細いという人にはピッタリですね。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

やり方③:リクナビ・マイナビの既卒専用ページから求人を見つける

大学院中退後の就活のやり方3つ目は、リクナビ・マイナビの既卒専用ページから求人を見つけるです。

リクナビ・マイナビは、大学3、4年生が登録するイメージが浸透していて、新卒向け企業しか掲載されていないと勘違いしている人が多いですが、既卒や第二新卒でも利用することは可能です。

都心の大手企業が掲載されている事が多く、銀行や金融・メーカー・商社・広告・マスコミ・IT・サービス業などあらゆる面で掲載数が多いのが特徴です。

しかし、既卒では応募できない企業もあることは頭に入れておくべきです。

就活でおなじみのリクナビ・マイナビですが、既卒でも利用することができます。

様々な企業が登録されているので、就活をスムーズに進められそうです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

就職活動における大学院中退のデメリット5つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

私は、大学院を中退しようか迷っています。

就職活動をする上での大学院を中退することのデメリットを教えてください。

不安になりますよね。

では、就職活動をする上で、大学院を中退することで生じるデメリットを解説します。

大学院を中退するデメリットは以下の5つです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

- デメリット①:一人で就活をしなければならない

- デメリット②:研究室や学校の推薦を使った就活ができない

- デメリット③:面接官が納得する中退理由を考えなければならない

- デメリット④:院卒の給料よりも安くなる

- デメリット⑤:新卒限定の企業に応募できない

それでは、大学院を中退するデメリットについてそれぞれ詳しく解説していきます。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

デメリット①:一人で就活をしなければならない

就職活動における大学院中退のデメリット1つ目は、一人で就活をしなければならないです。

同じ研究室や学校に中退した人がいれば話は別ですが、多くの場合は一人で就活しなければならないです。

特に大学院を中退した場合は、新卒の就活とは異なるため、仲間を探すのが困難です。

時期も関係してきますが、インターンに参加するなど、自ら行動して仲間を見つけるようにしましょう。

ただでさえ困難な就活になることが予想できる上に、一人で内定を取るために頑張るのは大変です。

一人で就活しなければならないのは、大きなデメリットの一つということができます。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

デメリット②:研究室や学校の推薦を使った就活ができない

就職活動における大学院中退のデメリット2つ目は、研究室や学校の推薦を使った就活ができないです。

中退してしまうということは、研究室や学校のコネクションを諦めることになります。

教授や学校に頼ることができなくなるため、自分の実力で内定を勝ち取ること以外に方法が無くなります。

ほとんどの企業の場合、入社時は大卒より大学院卒の水準が高いです。

そのため、研究室や学校の推薦が使えなくなることは、大学院を中退し新卒枠から外れた人にとっては痛手となります。

正直、研究室や学校の推薦が取れなくなるのは痛いですね。

そう簡単には就活をすることができなさそうです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

デメリット③:面接官が納得する中退理由を考えなければならない

就職活動における大学院中退のデメリット3つ目は、面接官が納得する中退理由を考えなければならないです。

間違いなく面接の質問で、大学院を中退した理由を聞かれます。

その理由が、中途半端なものであったり企業の面接官が納得できなければ、間違いなく内定を取ることができません。

企業側は、同じような感覚で「会社も途中でやめてしまうかもしれない」「最後までやり抜く力がない」などの疑念を抱くからです。

そのため、確実に面接官を納得させる大学院中退の理由を伝えるようにしましょう。

間違っても、中途半端な理由で中退をしてはいけないということです。

経済的な理由など、どうしようもない理由なら面接官も理解してくれますが、面倒くさかったなどの薄い理由なら、間違いなく落とされますよね。

大学院を中退するときは、就活のことも考えて慎重になるべきです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

デメリット④:院卒の給料よりも安くなる

就職活動における大学院中退のデメリット4つ目は、院卒の給料よりも安くなるです。

多くの企業は、大学卒と大学院卒との給料に差があります。

そのため、大学院を中退した場合大学卒になるので、大学院卒よりも給料が安くなります。

更に、既卒扱いになるため、新卒の好条件の就職が困難になるため、どうしても給料が安くなるのが現実です。

そのため、大学院を中退する際は、給与が大学院卒よりも安くなり、場合によっては新卒よりも給料が安くなることを頭に入れておかなければなりません。

大学院卒よりも大学院中退が給料が安くなるのは当然ですよね。

この給料が安くなることも考慮した上で中退の道を決めなければいけません。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

デメリット⑤:新卒限定の企業に応募できない

就職活動における大学院中退のデメリット5つ目は、新卒限定の企業に応募できないです。

大学院を中退した場合、新卒という枠から外れます。

そのため、新卒限定の企業には応募することができません。

扱いとして、「既卒」「第二新卒」となります。

そのため中途採用という形になるので、中途採用になるということを考慮して就活を進める必要があります。

残念ながら、大学院を中退した場合は既卒扱いになり、中途採用になります。

新卒しか採用していない企業もあるので、ハンデとなってしまいますよね。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

【就職活動】大学院中退理由の面接での答え方

就活生くん

就活生くん

おススメしていただいた既卒就活サイトに登録して、面接まで進めました!

でも、大学院中退をした理由をどう説明すればいいかわかりません。

大学院中退理由の面接での答え方を教えてください。

そうですよね。

せっかく面接まで来て、大学院中退の理由で落とされたくありませんよね。

大学院中退理由の面接での答え方を解説しますね!

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

- 答え方➀:正直に話す

- 答え方②:経済的な理由で中退したことにする

答え方①:正直に中退した理由を話す

大学院中退理由の面接での答え方1つ目は、正直に中退した理由を話すです。

基本的に書類選考を通り、面接まで進めた場合は大学院中退が理由で落とされることはありません。

もし、大学院中退が理由で落とすのなら、面接すらしてもらえません。

そのため、なぜ大学院を中退したのか、はっきりと正直に伝えるべきです。

大学院を中退した理由を聞かれてもじもじ答えていると、イメージは最悪です。

面接官はあなたが大学院を中退したことを知っていて面接しているので、

大学院を中退した理由が、たとえ大学院が合わなかったなどのネガティブな理由でも、大学院進学を軽率に決めてしまったなどの反省を伝え、今後どうしていくかを伝えることが重要ですね。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

答え方②:経済的な理由で中退したことにする

大学院中退理由の面接での答え方2つ目は、経済的な理由で中退したことにするです。

経済的な理由で大学院を中退したと面接官が聞いても、まったくネガティブなイメージを持ちません。

そのため、経済的な理由で大学院を中退せざるを得なかったと伝えましょう。

正直に大学院を中退した理由を伝えるに越したことはありません。

しかし、経済的な理由で中退したという理由は、面接においては効果的です。

面接で嘘をついて仮に就職できても、いつかぼろが出てしまう可能性があります。

嘘の回答を考えるよりも、本当の理由の伝え方を工夫することを強くおススメします。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

大学院中退者が内定をもらうためにやるべきこと

就活生ちゃん

就活生ちゃん

面接の答え方も理解しました。

大学院を中退した人が、内定をもらうためにやるべきことって、他に何があるでしょうか?

わかりました。

大学院を中退した人が内定をもらうために必要なことをまとめて解説します!

大学院を中退した人が内定をもらうためにやるべきことは以下の3つです。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

- やるべきこと①:中退理由をしっかり説明できるようにする

- やるべきこと②:今後のキャリアプランをしっかり考える

- やるべきこと③:面接対策を入念にする

- やるべきこと④:空白期間はなるべく短くする

大学院中退して就活に不安な方もいますよね。

結論から言うと、大学院中退は就職に影響しても、就活対策をしっかりすれば、周りの就活生に差をつけられます。

そこで、内定者のESが見放題になる「unistyle(ユニスタイル)」がおすすめです。

「unistyle」は、60,578枚のESや面接質問が無料で見れるため、選考対策を効率よく進められますよ

選考で不利になりたくない就活生は、ぜひ利用してみてください。

それでは大学院を中退した人がやるべきことについてそれぞれ詳しく解説していきます。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

やるべきこと①:中退理由をしっかり説明できるようにする

大学院を中退した人が内定をもらうためにやるべきこと1つ目は、中退理由をしっかり説明できるようにするです。

上記で説明した通り、面接など様々な場所で、あなたが大学院を中退した理由を聞かれます。

その時に、焦らずにはきはきと大学院を中退した理由を説明できるようにする必要があります。

内定をもらう過程で必ず1回は聞かれるので、完璧に答えられるようにしておきましょう。

大学院を中退した人が内定をもらうまでにやるべきことの第1歩目です。

大学院を中退した人が内定をもらうためには、大学院を中退理由を答えることを避けては通れません。

完璧に説明できるようにしておきましょう。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

やるべきこと②:今後のキャリアプランをしっかり考える

大学院を中退した人が内定をもらうためにやるべきこと2つ目は、今後のキャリアプランをしっかり考えるです。

新卒、第二新卒、既卒など募集枠にかかわらず就活ではキャリアプランを持っているかどうかが非常に重要視されます。

大学院を中退している場合は、特に中退後のプランニングを問われるでしょう。

1、5、10年後の自分が何をやりたいか目標を設定し、目標達成へ向けてどのように行動するのかという計画を練ることが大切です。

キャリアプランが明確であれば、あなたが大学院を中退していたとしても、意味を持たせることとなり、信頼を得ることが可能です。

そのキャリアプランを実現させるために大学院を中退したといえるようなプランを立てれるようにしっかりと考えましょう。

キャリアプランは、内定をもらってからも、人生を歩むうえでとても重要なことです。

この機会に、今後自分がどのような人生を歩むかを考えてみてもいいかもしれませんね。

また、キャリアプランの伝え方に関しては以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

やるべきこと③:面接対策を入念にする

大学院を中退した人が内定をもらうためにやるべきこと3つ目は、面接対策を入念にするです。

大学院を中退した人が躓きやすいのは面接です。

この記事で何度も伝えている通り、確実に大学院を中退した理由を聞かれます。

完璧に説明できるようにした上で、自分の長所が目立つように会話を誘導する必要があります。

一番怖いのは、ボロが出て自分の短所ばかり目立つ面接になることです。

そうならないように、どのような質問が来てもポジティブに返答できるように入念に対策しておきましょう。

大学院を中退した人は、新卒よりも面接を突破するのが困難です。

自分が思っているよりも入念に準備して面接に臨みましょう。

また、面接対策や面接でよく聞かれる質問は以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

やるべきこと④:空白期間はなるべく短くする

大学院を中退した人が内定をもらうためにやるべきこと4つ目は、空白期間はなるべく短くするです。

大学院を中退した後に、精神的な気持ちの切り替え期間ややりたいことのために時間を割くことは大切なことです。

しかし、履歴書にかけないことや面接では言いづらい時間の使い方は、さらに就活に不利になります。

そのため、空白期間はなるべく短くし、企業には気持ちを切り替えてすぐに行動できる人であることをアピールしましょう。

大学院を中退してから、辛く休養が必要だと思いますが、すぐに行動しましょう。

「就活の教科書」編集部 竹井

「就活の教科書」編集部 竹井

「研究忙しいし、就活めんどくさい…」「就活をとにかく早く終わらせたいけど、優良企業に行きたい!」と思う理系の方には、「

OfferBoxは、あなたの専攻や強み、研究テーマなどを入力しておくだけで、大手や隠れ優良企業から特別スカウトが届きます。

あなたのプロフィールを見た企業からオファーが来るので、希望する職種や、希望する仕事にも就きやすくなります。 (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

以下の口コミのようにOfferBoxを活用することで、優良企業の早期選考への案内や、選考がスキップできるなど短期内定を目指すことができますよ。

(OfferBox)

大学院生の就活でよくある質問5選

就活生くん

就活生くん

では、理系大学院生と文系大学院生の両方の質問について回答していきます。

就活生くんからの質問は以下の5つになります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 質問①:研究室に行くと逃げって言われるのは本当?

- 質問②:理系大学院と就活の両立ってできるの?

- 質問③:理系大学院生は何社くらいエントリーするの?

- 質問④:文系大学院生の就活は不利になるの?

- 質問⑤:文系大学院生の就職先はどこ?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問①:研究室に行くと逃げって言われるのは本当?

就活生くん

就活生くん

本当なのでしょうか?

結論から言うと、そんなことはありません。

一部の人が言っているだけです。

院進学を選んだのは「就活からの逃げ」が6割。

心理職を選んだのは「社会の厳しさからの逃げ」が8割。

優しく相手に寄り添い、支援するのが仕事だなんて天職だ!心理職がこの世に存在して助かった〜😊なんて甘く考えてた。

嫌なことから逃げたはずだった。だが、数年で上記全てと向き合うはめに、、— はしもと (@0222_n) July 6, 2020

理系大学院に進学している人の半分以上は、就活が嫌だから進学しています。

そのため「大学院に進学したから逃げ」と言われても落ち込む必要はありません。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問②:理系大学院と就活の両立ってできるの?

就活生くん

就活生くん

大学院での研究と就活の両立は、十分に可能です。

ただし、研究室にもよりますがかなり大変だと考えていた方が良いです。

◆院生の皆様へ

就活生当時「ガクチカ」を「論文」の構成に沿って記述しました(引用RT元参照)。

研究と就活の両立は大変ですが、意外と通ずることも多いです。

研究に励んだ日々は今の自分を支えてくれていると強く感じます。

研究も就活も成果が出るまで根気がいります。頑張ってくださいね^^ https://t.co/fRyPGnN1KM

— しばもん@ES添削犬 (@es_shibamon) June 6, 2020

大学院での研究と就活は多忙ですが、就活を早くから始めて、どのように時間を使うかで決まってきます。

理系大学院生で修士1年生の7月を超えているのなら、今日から就活を始めてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問③:理系大学院生は何社くらいエントリーするの?

就活生くん

就活生くん

結論から言うと、理系大学院生は5社~10社ほどの企業にエントリーをする方が多いです。

プレエントリー数で言うと、10社~20社が多いです。

理系大学院生がエントリーする企業の振り分けは以下のようになります。

- 推薦(本命):1社

- できれば入社したい企業:3社

- 内定を取れそうな企業:2社

- 専攻以外の企業:2社

- 文系職:2社

このような振り分けで十分です。

大学院生の方は、エントリーしすぎると研究との両立がかなりしんどくなるので、何社くらいエントリーできるかを考えることが重要です。

ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問④:文系大学院生の就活は不利になるの?

就活生ちゃん

就活生ちゃん

文系大学院生の就活では、不利になることはありませんが、基本的に有利になることはありません。

なぜなら、次のような理由があるからです。

- 新卒者の年齢バランスが崩れる

- 文系大学院で学んだ専門知識を活かせる場が少ない

- 企業側が文系大学院生に対してネガティブなイメージを持っている

など

文系大学院生で学ぶことの半分以上は、企業で働いてからも身に付けられます。

そのため、文系大学院生の就活で成功するには、次のようなことを意識すると良いでしょう。

- 研究に主体的に取り組む

- 「なぜ大学院に進学したのか」の質問に明確に回答する

- 「研究のテーマは何なのか」をわかりやすく伝える

- 学部生との違いをアピールする

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問⑤:文系大学院生の就職先はどこ?

就活生ちゃん

就活生ちゃん

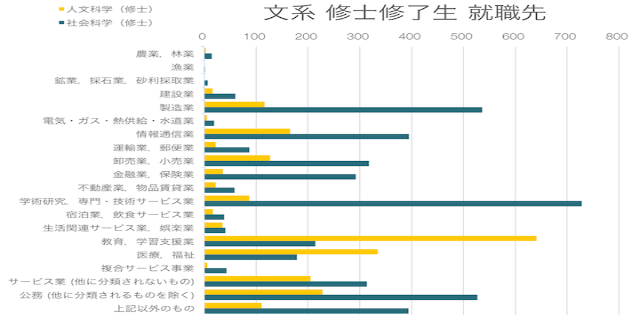

文系大学院生が就職する業界は、主に教育関係や公務員が多いです。

文系大学院生の就職先業界について詳しく知りたい方は、下図をご覧ください。

教育を専攻している院生は教育部に、経済学やマーケティングなどを専攻している院生は製造業や技術系の業界に就職しています。

このように、自分の専攻学科を活かせる業界に行ける文系大学院生は強いです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問⑥:就活で有利になる理系の資格はある?

就活生くん

就活生くん

就活で有利になる理系の資格はあるのでしょうか?

ありますよ!

就活で有利になる理系の資格については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- あなたの経験や強みから理系優良企業の特別スカウトが届く

- 自己PRなどの登録や性格診断をすることでスカウト率UP

- オファーが来ると一部選考が免除になる可能性も

(OfferBox)

まとめ:理系大学院生の就活は失敗しないように早くから始めよう!

この記事では、理系大学院生の就活事情や、理系大学院生が就活で失敗しない対策法について解説しました。

また、理系大学院生の就活方法や、理系大学院生として就活を行うメリット、文系大学院生の就活事情についても同時に紹介しました。

いかがだったでしょうか。

最後にこの記事のまとめを書いておきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

◆ 理系大学院生の就活方法は「推薦応募」と「自由応募」がある

- 方法①:推薦応募

- 方法②:自由応募

◆ 理系大学院生の就活事情7選

- 事情①:就活と研究の両立は多忙

- 事情②:就活は修士1年生の夏ごろから始めるとベスト

- 事情③:理系大学院生(修士)の就活は基本的に有利

- 事情④:ガクチカより研究内容が評価される

- 事情⑤:教授が就活の邪魔をしてくる

- 事情⑥:院生と学部生で就活が異なる

- 事情⑦:文系就職をする理系大学院生もいる

◆ 理系大学院生の就活で失敗しないための対策法5選

- 対策法①:早くから就活を始める

- 対策法②:スカウト型の就活サイトを使う

- 対策法③:インターンシップに参加する

- 対策法④:自己分析 / 業界研究・企業研究を行う

- 対策法⑤:研究内容を説明できるようにする

◆ 理系大学院生の就活で失敗する人の特徴5選

- 特徴①:就活を始めるタイミングが遅い

- 特徴②:業界や企業を絞りすぎている

- 特徴③:インターンシップを甘くみている

- 特徴④:大学院生としてのスキルをアピールできていない

- 特徴⑤:就活を軽視している

◆ 理系大学院生として就活をするメリット3選

- メリット①:大学院卒が条件の仕事に就ける

- メリット②:専門性を高められる

- メリット③:初任給が高い

大学院生の就活でよくある質問4選

- 質問①:研究室に行くと逃げって言われるのは本当?

- 質問②:理系大学院と就活の両立ってできるの?

- 質問③:文系大学院生の就活は不利になるの?

- 質問④:文系大学院生の就職先はどこ?

理系の就活では、理系特化のサービスを使おう

- 理系特化のナビサイト

- 理系特化の就職エージェント

理系大学院生の方が就活を始めるべき時期の目安は、修士1年生の6月~7月です。

現時点で修士1年生の7月を超えているのなら、今日から就活を始めましょう。

冬になるほど研究や発表会で忙しくなります。

就活で失敗しないためにも大学院生の方は早くから対策しておいてください。

また、インターンシップに積極的に参加して自分と相性の良い業界・企業を見つけてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部