- 業界研究ノートを作る目的は、「就職後のミスマッチを防ぐ」「通過率の高い志望動機作成」など

- 業界研究ノートを作るメリットは、「企業選びの視野が広がる」「情報を整理しやすい」など

- 業界研究ノート作成の3ステップ

- ステップ①:仕事内容や平均年収など業界の基本情報を調査

- ステップ②:業界内の企業を詳しく調査

- ステップ③:集めた情報から魅力や懸念点を分析

- 業界研究をするなら、まずは「適性診断AnalyzeU+」から始めよう

-

「自分に合った業界を教えてほしい」人におすすめの診断ツール

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き) -

【就活生/転職者】LINE適職診断

(あなたの強みを活かせる仕事を診断) -

【就活生/転職者】AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

【就活生】Lognavi WEBテスト

(言語・非言語118問,性格診断90問) -

【就活生】就活16タイプ性格診断

(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる)

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

-

「自分に合った優良企業に就職したい・就活を成功させたい」人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)

-

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題) -

【就活生/転職者】選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -

【就活生/転職者】面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策)

\ 大手/優良企業からスカウトが届くチャンスも! /

客観的な性格診断を受ける

客観的な性格診断を受ける

(適性診断AnalyzeU+)

公式サイト

(https://offerbox.jp/)

*251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き! -

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

この記事では、業界研究ノートの作成例を解説します。 併せて、業界研究ノート作成のステップや業界研究ノートに入れるべき要素を紹介します。

ちなみに、「自分に合った業界が知りたい」「自分の強みがわからない…」という方は、100万人のデータからあなたの強みや性格を分析する「適性診断AnalyzeU+」などで自己分析を終わらせましょう。 この記事を最後まで読めば、「業界研究ノートを作ろうと思っているけど、どうやって作ればいいのかわからない・・・。」という悩みを解決できます。 業界研究ノートを使って業界研究を完璧にして就活を成功させたい就活生は、ぜひこの記事を最後まで読んで自分の就職活動に活かしてください。

目次

- そもそも業界研究ノートって何?(媒体/特徴)

- 業界研究ノートを作る3つの目的

- 業界研究ノートをつくるメリットはおもに5つ!

- 業界研究ノートを作るときに用意するモノ

- 【テンプレート】業界研究ノートの作成例を紹介!

- 業界研究ノートを作るための3ステップ

- 【業界研究ノートの作り方】書くべき項目11選

- 業界研究ノートを作るときのポイント

- 業界研究ノートに必要な5つの要素

- より良い業界研究ノートにするためのまとめ方5選

- 業界研究ノートを作る時の注意点

- 業界/企業研究ノートに使えるおすすめノート3選

- 業界研究ノート以外にも就活ノートを作ってみよう

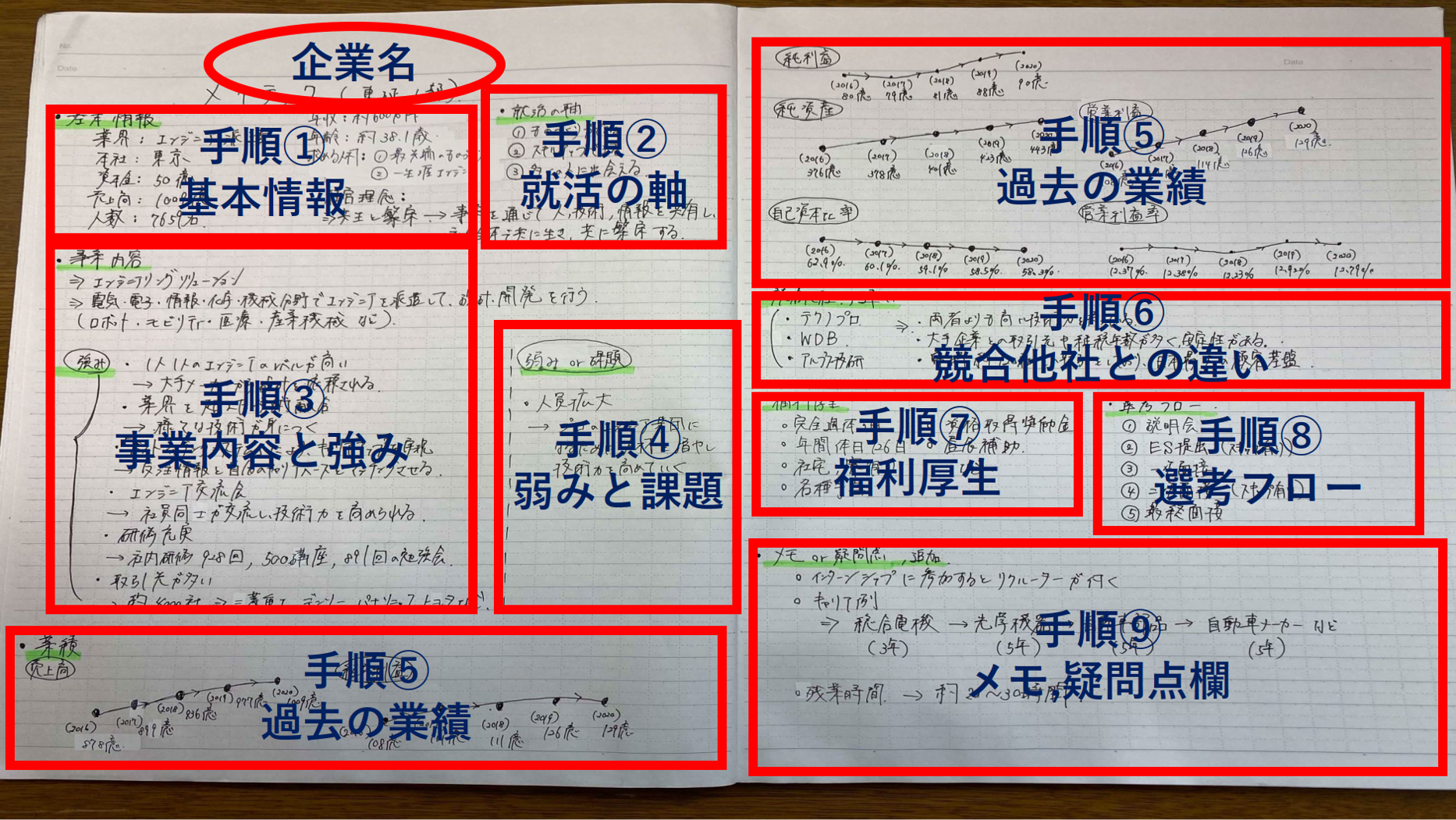

- 企業研究ノートのテンプレート例(手書きフォーマット)

- 【簡単】企業研究ノートの作り方9ステップ

- 企業研究ノートに書くべき情報一覧

- 企業研究ノートを作るときのポイント3選

- 作った企業研究ノートの活かし方3選

- 業界/企業研究ノートを作る時によくある質問3選

- まとめ:業界研究ノートでは、自分の働き方に関わる情報をまとめて魅力/懸念点まで考える!

そもそも業界研究ノートって何?(媒体/特徴)

就活生ちゃん

就活生ちゃん

そもそも業界研究ノートってどういうものなんでしょうか。

雑に書いてもいいメモ帳みたいなものなのか、それともノートを用意してしっかり書くものなのかわかりません。

業界研究ノートは、自分自身が行った業界研究で得た情報をまとめておく紙のノートのことです。

業界研究ノートは、情報をまとまった形で書いておいて何度も見返す目的で使います。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

ノートにまとめるのは時間と手間がかかるため面倒に思う人も多いかもしれません。

ですが、あとから簡単に見返すことができて就活に便利なアイテムです。

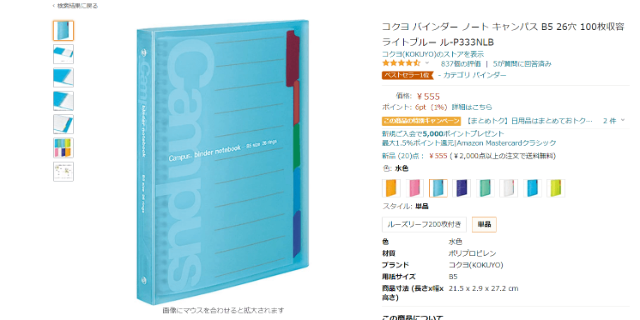

ちなみに業界研究ノートは、紙のノートで持っている人もいればバインダーとルーズリーフで持っている人、スマホのメモ帳を利用している人もいます。

ですがこの中では、バインダーとルーズリーフで管理するのがいちばんオススメです。

後にまた説明しますが、バインダーとルーズリーフで管理することで簡単に情報を足したり更新したりすることができるからです。

またアナログの形で持っておくと、1ページに情報が凝縮されていて一覧性が高いため、後で見返すのに便利です。

面接前で電子機器の電源をオフにしている時でも、直前まで見返すことができるというメリットもあります。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

紙のノートなら軽くて持ち運びやすく、面接に行く電車の中などでさらっと情報の見直しができるんですね!

業界研究の情報をまとめておくのは、パソコンよりもノートのほうが適しているみたいです。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

また「業界研究のやり方」について、Youtube動画でも簡単に解説しています。ぜひ見てみてくださいね!

⇒ 【これだけやれ!】5分で完璧 | 業界研究のやり方5選【就活/インターン】

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界研究ノートを作る3つの目的

就活生ちゃん

就活生ちゃん

業務内容や待遇など、入社してからの働き方につながる項目が業界研究ノートでは重要なんですね。

ところで、そもそも業界研究ノートを作るのにはどういった目的があるんですか?

業界研究ノートを作る目的は、3種類に分けることができます。

3つの目的をしっかり押さえて、元々の目的を達成できる業界研究ノートを作っていきましょう!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

- 目的①:業界の正しい知識をつけて就職のミスマッチを防ぐため

- 目的②:ESや面接で通過する志望動機を作るため

- 目的③:面接前に見返せる安心材料にするため

それでは、以下で業界研究ノートを作る目的について1つずつ説明していきますね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

目的①:業界の正しい知識をつけて就職のミスマッチを防ぐため

業界研究ノートを作る目的の1つ目は、「業界の正しい知識をつけて就職のミスマッチを防ぐため」です。

就職のミスマッチによって、入社後数年以内に辞めてしまうという例は数多く存在します。

業界研究ノートを作ることによって、正しい知識に基づいて業界の比較検討ができるようになり、就職のミスマッチを減らすことができるのです。

厚労省の統計によれば、新卒で就職した人のうち32%が3年以内に離職しており、この32%にならないためにも業界研究ノートを作ることが必要なのです。

業界選びに迷っている就活生の皆さんは、合わせて読んでみてくださいね!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

目的②:ESや面接で通過する志望動機を作るため

業界研究ノートを作る目的の2つ目は、「ESや面接で通過する志望動機を作るため」です。

採用選考では、「なぜこの企業なのか」だけではなく、「なぜこの業界なのか」という質問をされることがあります。

こうした質問に対して説得力のある志望動機を話すために、業界の知識をつけて、業界の魅力について言語化できている必要があるのです。

例えば私は、業界研究ノートに基づいて「自分の記事が多くの購読者に見てもらえるのが魅力だから新聞記者を志した」と答えることができます。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

目的③:面接前に見返せる安心材料にするため

業界研究ノートを作る目的の3つ目は、「面接前に見返せる安心材料にするため」です。

情報を集めて、魅力や懸念点まで押さえた業界研究ノートを面接直前に見ることで、「これだけやったから大丈夫」と思うことができるのです。

特に、先にお伝えしたように、業界研究ノートを紙の媒体で作ることで、電子機器の電源を切ってしまっても面接直前まで見返すことができます。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

業界研究ノートをつくるメリットはおもに5つ!

業界研究ノートをつくるメリットは、次の5つが挙げられます。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

- メリット①:魅力的な志望動機を考えられる

- メリット②:就職後のミスマッチを防げる

- メリット③:企業を選ぶ視野が広がる

- メリット④:インプットした情報をアウトプットして整理できる

- メリット⑤:持ち運びやすくなる

メリット①:魅力的な志望動機を考えられる

業界研究ノートをつくるメリット1つ目は、「魅力的な志望動機を考えられる」です。

そもそも業界研究とは、志望動機を深掘りしたり自分が進みたい業界を見定めたりするために行うものです。

しかしただ単にインターネットや本などで業界を研究しても、その場ですべての情報は覚えられません。

そのためノートにまとめることで、「自分がなぜその業界に魅力を感じて進みたいと思ったのか」「なぜその企業がいいと思ったのか」などを可視化でき、面接官に刺さる魅力的な志望動機を考えられるでしょう。

メリット②:就職後のミスマッチを防げる

業界研究ノートをつくるメリット2つ目は、「就職後のミスマッチを防げる」です。

ノートにまとめながらしっかりと研究をすることで、「この業界に興味があったけど、なんだか自分には合わないかも」など、入社前に業界や企業の価値観と自分を照らし合わせられます。

この比較は、就職後のミスマッチを事前に防ぐために重要な下調べです。

なんとなくで決めた業界や企業に就職するとミスマッチが起こりやすく、せっかく入社したのにすぐに退職届けを提出する羽目になってしまう可能性もあるでしょう。

メリット③:企業を選ぶ視野が広がる

業界研究ノートをつくるメリット3つ目は、「企業を選ぶ視野が広がる」です。

記事後半でもご説明しますが、業界研究ノートには希望する業界・企業に関連している業界や業種を調べて書き込んでおくとよいでしょう。

さまざまな角度から自分が進むべき業界や企業を研究することにつながり、自らの新たな興味関心に気が付くきっかけとなるからです。

たとえば「食品業界」を希望している場合には、関連する業界・業種として、「スーパーマーケット」や「食品卸の専門商社」などが挙げられます。

その業界を取り囲む業界や業種を調べておくと、自分自身の視野が広がり多面的な考えを巡らすことが可能です。

メリット④:インプットした情報をアウトプットして整理できる

業界研究ノートをつくるメリット4つ目は、「インプットした情報をアウトプットして整理できる」です。

インターネットや本などからインプットした情報を、自分の言葉でノートにアウトプットすることで、データの整理ができます。

どの業界が自分に適しているかを見極めるだけではなく、今後その業界はどう展望していくのかなどを推察し、自分の将来を見据えられる点も魅力です。

また、こうして的確に整理された業界・企業情報は、志望動機を深掘りする際に非常に役立つでしょう。

業界研究してわかった将来性などを含めれば、とても深い志望動機を作れるはずです。

メリット⑤:持ち運びやすくなる

業界研究ノートをつくるメリット5つ目は、「持ち運びやすくなる」です。

業界研究ノートは、自分の知りたい情報が書かれているので、かなりコンパクトにまとめられます。

実際に業界研究ノートを作ると、通学中や、面接会場までの移動中でも簡単に復習できます。

そのため、業界研究ノートを作ると持ち運びがしやすく、復習も容易になります。

業界研究に悩んでいる人にオススメの記事一覧

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

自分にあった業界を選ぶのに役立つ記事

志望企業/業界への就職に役立つ記事

⇒【最新版】就活サイトおすすめ72選

⇒【新卒向け】逆求人サイトおすすめ30選

⇒【最新版】就活エージェントおすすめ15選

⇒【最新版】就活支援サービスおすすめ15選

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界研究ノートを作るときに用意するモノ

次に、業界研究ノートを作るときに用意するモノを具体的にご紹介します。

- ルーズリーフ

- バインダー

- 定規

- 筆記用具

- 業界研究で使っている本

「ルーズリーフ」と「バインダー」を用意する

業界研究ノートを作るときには、一般的なノートではなく「ルーズリーフ」と「バインダー」を用意するのがポイントです。

業界や企業の情報は頻繁に更新されるため、ページを差し替えられないノートに記入していると内容のアップデートが面倒になってしまうからです。

最新情報にしておかなければ、古い情報をもとに志望動機を考えたり面接を受けたりしてしまうでしょう。

そうなれば「この子は最新の情報を集められていないな」と思われて落選の原因となる可能性があります。

そのため、ページの差し替えが容易なルーズリーフを利用して、常に新しい情報を更新しておくことが大切です。

表の枠線は定規を使って丁寧に書く

表を作成する場合の枠線などは、フリーハンドで書くよりも、定規を使って書くことをおすすめします。

業界研究ノートはあとから何度も見返すものです。

汚く書いてしまうと、いざというときに必要な情報を認識しづらくなってしまいます。

自分に適した業界研究本をあわせて使う

業界研究のデータ収集で使用している本があれば、その本も参考にしてノートを作成していきます。

もしもまだ自分に適した業界研究本を見つけられていない人は、あわせて下記の記事もご覧ください。

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

【テンプレート】業界研究ノートの作成例を紹介!

就活生くん

就活生くん

実際に作成された業界研究ノートの例があれば、見てみたいです。

自分が業界研究ノートを作成するときの参考にしたいです。

ここでは、業界研究ノートの作成例をご紹介します。

「業界研究した内容をどうやってノートにまとめればいいのかわからない…」と悩んでしまう人は、ぜひ参考にしてくださいね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

【新聞業界のノート例】

それではまず、私が志望する新聞業界の業界研究ノートを例として紹介します。

業界研究ノートがどんなものなのかが分からないという就活生の皆さんは、自分が業界研究ノートを作成するときの参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

| 業界名 | 新聞業界(記者職) |

|---|---|

| 業界の規模・ビジネスモデル |

|

| 最近の出来事 |

|

| 待遇 |

|

| 新聞業界の企業 | 読売新聞/朝日新聞/毎日新聞/産経新聞/日本経済新聞/京都新聞 |

| 業界の魅力 |

|

| 懸念点 |

|

【不動産業界のノート例】

次に不動産業界の業界研究ノートについて紹介します。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

| 業界名 | 不動産業界(デベロッパー) |

| 市場規模 | ・15.4兆円(2020年度)(参考:業界動向サーチ_不動産業界) |

| 仕事内容人物像 | 【仕事内容】 ・土地、建物(マンション・ビルなど)、商業施設の開発 ・総合建築企業などと協力しながら、地図に載る土地や建物を作る【求められる人物像】 ・積極的で冷静な人 ・高いコミュニケーション能力がある人 ・理想を形にしていく力がある人 |

| 業界の特徴・魅力 | ・自分が開発に携わった建物や土地が地図に載る ・自分たちの生活に欠かせない建物や街に携われる ・営業職に就けば高収入を狙える ・女性も活躍しやすい |

| 業界の現状・課題・将来性 | 【現状】 ・2020年上半期ではコロナの影響を受け、取引件数や価格が一時的に落ち込んだが、下半期には前年度までの水準まで回復した。 →コロナの影響は一時的だったといえる。・不動産業界における大きな収入の柱である「オフィス賃貸」は、コロナの影響を大きく受け、東京5区の空室率が5%を超えた。 →コロナによってオフィスを使わない働き方が推進したためと思われる。【課題】 ・高齢化社会や人口減少といった社会問題により、物件の需要が減少する可能性もある ・東京オリンピック後に考えられる景気の停滞→不動産全体の株価が暴落する可能性もある【将来性】 ・空き家の急増が懸念されるため、空き家の再利用を事業に組み込めるとよい ・アフターコロナでは以前のように訪日外国人の受け入れが再開されるだろう →外国人向けの物件やサービスも増えてくる見込み |

| 業界TOP10企業 | 1位:三井不動産 19,056億円 2位:三菱地所 13,021億円 3位:住友不動産 10,135億円 4位:大東建託 9,736億円(不動産事業の売上高) 5位:東急不動産HD 9,631億円 6位:野村不動産HD 6,764億円 7位:オープンハウス 5,403億円 8位:オリックス 4,666億円(不動産事業の売上高) 9位:レオパレス21 4,335億円 10位:ヒューリック 3,572億円※2020年度の売上高(参考:業界動向サーチ_不動産業界) |

| 対象の業界に関連する業種 | 流通(売買・仲介)、管理、賃貸 |

| 平均年齢・平均年収・平均勤続年数など | ・平均年齢:38.2歳 ・平均年収:681万円 ・平均勤続年数:6.8年 |

| 自分で気付いたポイント | ・OB訪問をしてみて、意外とどの会社も和気あいあいと働いていた ・転勤が多いようで、プライベートに支障をきたさないか心配 ・景気に左右されることはあるが、基本的になくならない業界だから安心 |

このようにまとまった形で網羅的に情報を書くことで、この1ページを見るだけで業界についての情報を確認できる業界研究ノートになります。

実際には上記のような情報を、紙の業界研究ノート上に書いてまとめることをお勧めしますよ!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界研究ノートを作るための3ステップ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

業界研究ノートの例は、是非参考にして自分のノートを作ってみようと思います!

でも業界研究ノートを作るにあたって、まずは何から始めたらよいでしょうか・・・。

業界研究ノートを作るときには、オススメの3ステップが存在します。

以下で紹介する3ステップを参考にして、情報収集やノート作成をしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

- ステップ①:仕事内容など業界の基本情報を調べる

- ステップ②:業界内の企業について詳しく調べる

- ステップ③:集めた情報を分析して魅力な点や懸念点を考える

それでは、業界研究ノートを作るための3ステップについて以下で1つずつ説明していきますね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

ステップ①:仕事内容など業界の基本情報を調べる

業界研究ノートを作るための1ステップ目は、「仕事内容など業界の基本情報を調べる」ことです。

特に自分が働く上で影響の大きい仕事内容や働き方、平均年収などを調べることで、自分が働く場所としての業界比較ができるようになります。

例えば新聞業界では全国転勤があることを知っていれば、東京での勤務が多いテレビ局記者と働き方の部分で比較ができるようになりますね。

業界研究に使えるサイトや本については、以下の記事で詳しく紹介しているので合わせて読んでみてくださいね!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

ステップ②:業界内の企業について詳しく調べる

業界研究ノートを作るための2ステップ目は、「業界内の企業について詳しく調べる」ことです。

業界内の企業について調べることで、その企業についてだけでなく、業界全体のあり方についても分かる業界研究ノートになります。

例えば朝日新聞が不動産事業に、日経新聞がデジタル版の宣伝に力を入れているということから、従来のビジネスモデルの転換がトレンドであることが分かります。

業界や企業の研究方法について、以下の記事でさらに詳しく書いていますので合わせて読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

また、個別の企業について詳しくまとめる企業研究ノートも作るのがおすすめです。

企業研究ノートの作り方については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

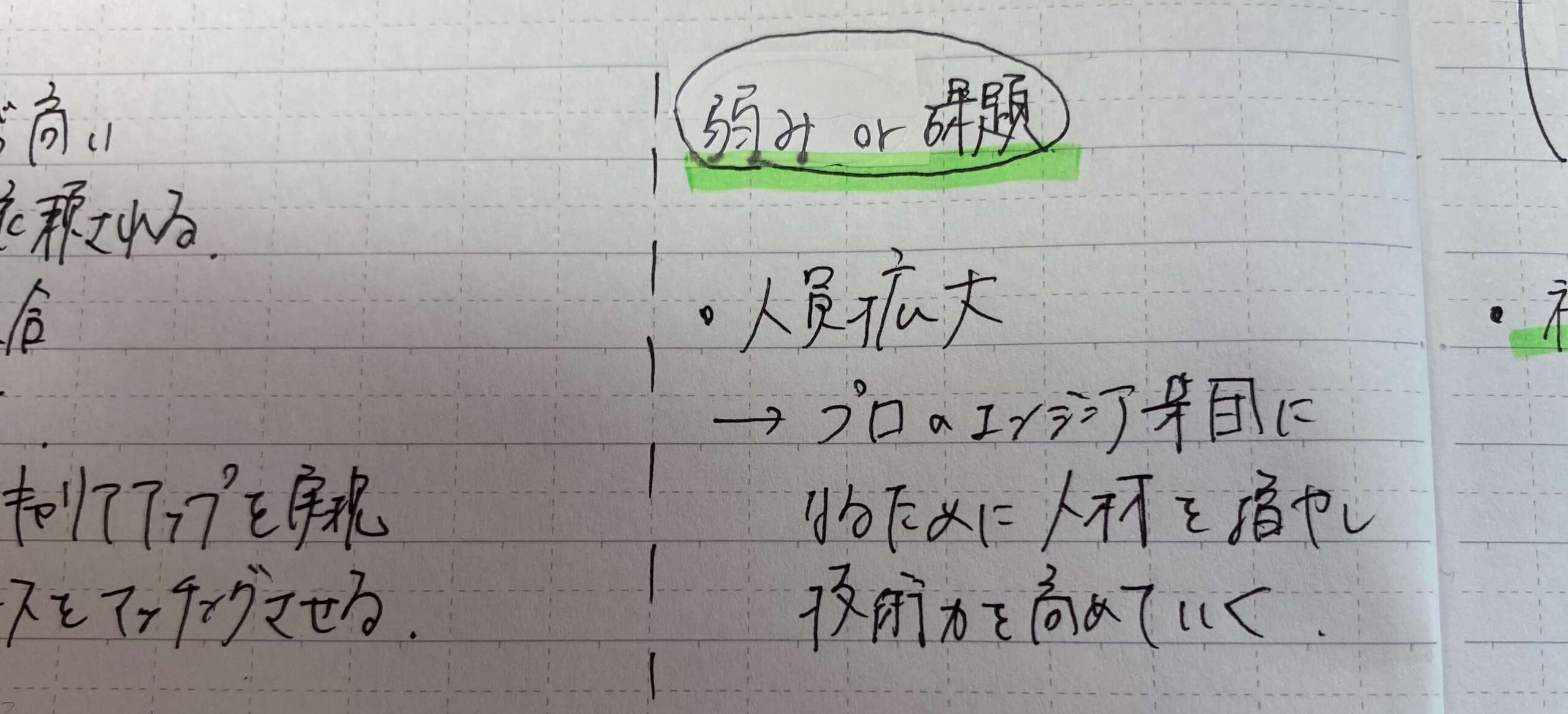

ステップ③:集めた情報を分析して魅力な点や懸念点を考える

業界研究ノートを作るための3ステップ目は、「集めた情報を分析して魅力な点や懸念点を考える」ことです。

業界研究ノートに書き込むべき情報が集まったら、その中から判断基準になる魅力やデメリットを上げていく必要があります。

あなたがもし、最終的に複数の業界の企業から内定をゲットした場合、業界研究ノートをもとに魅力、懸念点を比較検討することができるのです。

以下の記事では、就活生に人気のホワイト業界、絶対に避けたいブラック企業について紹介しているので合わせて読んでみてくださいね!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

【業界研究ノートの作り方】書くべき項目11選

ここからは、業界研究ノートの作り方や記入する具体的な内容をご紹介します。

業界研究ノートには、おもに以下11つの内容を盛り込んでおきましょう。

- 業界名・企業名

- 興味を持ったきっかけ・志望理由

- 業界・企業の市場規模

- 仕事内容

- 業界・企業の特徴や魅力

- 業界・企業の現状・課題・将来性

- その業界におけるTOP10の企業について

- その業界に関連する業界・業種

- 平均年齢・勤続年数・年収

- 求められる人物像

- 自分で気付いたポイント

一つずつ解説していきます。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

書くべき項目①:業界名・企業名

書くべき項目1つ目は、「業界名・企業名」です。

このとき大切なのは、”正式名称”で書き込むことです。

業界研究ノートを見ながらES(エントリーシート)などを記入することは多いです。

そのため、省略した名前を書いていると、そのままESに書き込んでしまう可能性があります。

特に、「法人格(株式会社や有限会社など)」は注意が必要です。

「〇〇株式会社」や「株式会社〇〇」といった法人格の位置についても、公式HPの会社概要欄などで確認しておくことが大切です。

また、各業界はさまざまな分野に細かく分類されていますので、本などで調べながら細分化しておきましょう。

たとえば、食品業界なら「食品メーカー」「食品加工メーカー」「小売り」などに分けられます。

そこから、食品メーカーは「調味料」「乳製品」「菓子」「酒・飲料」のようにさらに細かいジャンルに枝分かれします。

書くべき項目②:興味を持ったきっかけ・志望理由

書くべき項目2つ目は、「興味を持ったきっかけ・志望理由」です。

面接では必ず「なぜこの業界を志望するのか」を聞かれます。

あらかじめノートにまとめておくことで自分だけのエピソードや思考のプロセスをもとに答えられるので、説得力のある志望動機を作ることができます。

また、志望理由を最初に書いておくことで、「自分は本当にこの業界で働きたいのか、なぜ働きたいのか」を客観的に振り返ることができます。

選考が進む中で「なぜこの業界にしたんだっけ…」と迷った時にも、原点に立ち返る指針として役立てることができますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

書くべき項目③:業界・企業の市場規模

書くべき項目3つ目は、「業界・企業の市場規模」です。

業界の立ち位置や今後の展望、将来性などを考えるときに役立ちます。

市場規模はインターネットや本などで具体的な数値を調べておきましょう。

そのほかにも、「ビジュアルライジング」が公開している『市場規模マップ』では直感的に市場規模を確認できます。

書くべき項目④:仕事内容

書くべき項目4つ目は、「仕事内容」です。

これは自分が実際に働きたいと思える職種を見つけるために行います。

また仕事内容だけではなく、下記のような内容もあわせてリサーチしておきましょう。

- その職種にはどういった人材が求められるのか

- 自分の強みとマッチするか

書くべき項目⑤:業界・企業の特徴や魅力

書くべき項目5つ目は、「業界・企業の特徴や魅力」です。

一般的にいわれている特徴や魅力はもちろん、自分から見た特徴や魅力がある場合にはそれらも書いておくと、オリジナリティのある志望動機を考えられるためおすすめです。

また競合他社と比較したときに秀でている点などがあれば書き留めておくと、魅力的な志望動機の考案や質問の受け答えができるでしょう。

書くべき項目⑥:業界・企業の現状・課題・将来性

書くべき項目6つ目は、「業界・企業の現状・課題・将来性」です。

難しく感じるかもしれませんが、業界研究本やインターネットなどにヒントがたくさん書かれていますので、情報を拾い集めて自分なりの考察を立てましょう。

現状を把握したうえで自分なりの考えをもっておくと、「この業界(または当社)の今後の課題は何だと思いますか?」といった面接官からの質問にうまく答えられるようになります。

書くべき項目⑦:その業界におけるTOP10の企業について

書くべき項目7つ目は、「その業界におけるTOP10の企業について」です。

業界研究では幅広い視野をもつことが重要です。

そのため、その業界におけるTOP10の企業についても簡単にまとめておきましょう。

同業他社は自分の興味が惹かれる可能性も高いため、1社だけに絞らず複数社の候補を出しておくと効率的に他社を比較検討できます。

書くべき項目⑧:その業界に関連する業種

書くべき項目8つ目は、「その業界に関連する業種」です。

たとえば不動産業界に関連する業種といえば、「流通(売買・仲介)」「管理」「賃貸」などが挙げられます。

このように関連した業種を理解しておくことで、自分のやりたい仕事が明確化されてさらに深い志望動機が完成するでしょう。

また、自分が働いてみたいと感じる企業が意外なところで見つかるかもしれません。視野を広くもつためにも調べておきましょう。

書くべき項目⑨:平均年齢・勤続年数・年収

書くべき項目9つ目は、「平均年齢・勤続年数・年収」です。

これらの基本情報は、人生設計を立てるために必要な情報です。

自分がその業界に入社したら、「どれくらいの年齢でどれくらいの年収がもらえるのか」や「何年間くらい働き続けられるのか」といった未来予想を立てやすくなります。

プライベートがあってこその仕事です。私生活を充実させるためにも、公私ともに満足した状態で働いていけるのかを事前に確認しておきましょう。

書くべき項目⑩:求められる人物像

書くべき項目10つ目は、「求められる人物像」です。

求められる人物像は、それぞれ企業によって異なります。

そのため、企業や業界が求める人物像と自分の強み・価値観を比べることで、自分がその業界に向いているかどうかを判断できます。

また求められる人物像を事前に把握しておくことで、面接で「なぜこの業界なのか」「あなたの強みは?」と聞かれたときに求める人物像と自分の特徴を重ねて話し説得力が増すことができます。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

今まであまり求める人物像を気にしたことがなかったのですが、気にした方がいいんですね!

ちゃんとこれからは確認しようと思います。

書くべき項目⑪:自分で気付いたポイント

書くべき項目11つ目は、「自分で気付いたポイント」です。

たとえば、下記のようなポイントをまとめてみてください。

- イメージどおりだった点

- イメージと違った点

- OB・OG訪問で聞けた話 など

業界研究を進めるにあたってなんらかのギャップを感じた場合、徐々に希望する業界が変わるケースも少なくありません。

自分に適した業界・企業を見極めるために、些細な情報も逃さずにまとめておくことをおすすめします。

正しい業界研究のやり方や業界研究が簡単にできる裏技を知りたい人は、業界研究の流れや役立つツールも分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界研究ノートを作るときのポイント

ここでは業界研究ノートを作るときに意識したい3つのポイントをご説明します。

- まとめる情報の項目を事前に決めておく

- 事実と意見を分けて書く

- 企業の強みだけでなく弱みも合わせて記載する

- 信用性の高い情報・新しい情報を集める

- 余白を多めにとっておく

- OB・OG訪問をして生の声を集める

ノートに記入する項目は事前に決めておくとよいでしょう。

また、業界研究をしていると多種多様な情報を目にしますが、きちんと事実と誰かの意見を分けて書いておくことで後から見返すときに便利です。

あれもこれもと書き込んでいると、わかりづらいノートになってしまうため注意してください。

さらに、企業の強みだけでなく弱みも記載することで、企業の将来性や課題が明確になり企業理解が深まります。

情報を集める際には信頼できる情報元から集め、記載するようにしましょう。

ただし追加したい情報があった場合、すぐに書き込めるように余白を多くとっておくのもノートをうまく活用するコツです。

本やインターネットからは得られない生の声を集めるために、OB・OG訪問をしてみるのもおすすめです。

実際に働いている先輩たちのリアルな内情を知った上で、就職するかどうかを決めてみるのも一つの手段です。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

業界研究ノートに必要な5つの要素

就活生くん

就活生くん

業界研究ノートを作るときは情報を集めて、最終的に魅力や懸念点を言語化できるようにすることが必要なんですね。

ところで、業界研究ノートにこれは必須だという情報などはありますか。

業界研究ノートに必要な要素は、いくつかあげることができます。

以下の5点の要素を押さえるようにして、業界研究ノートを作るようにしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

- 要素①:業界の規模

- 要素②:業界の業務内容とビジネスモデル

- 要素③:業界の歴史と最近の出来事

- 要素④:業界の待遇

- 要素⑤:業界トップ企業や気になる企業

それでは以下で、業界研究ノートに必要な要素について1つずつ説明していきますね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

要素①:業界の規模

業界研究ノートに必要な要素の1つ目は、「業界の規模」です。

特にここ数年の業界規模を書き込んでおくことで、その業界の将来性や昇給の可能性を測ることができる業界研究ノートになります。

伸びている業界が分かるのは勿論、規模が縮小しているのを知った上で敢えてやりたいことのために志望した、とアピールもできるようになります。

例えば新聞業界では業界規模が縮小しており、いわゆる「斜陽産業」と言われることもあるため、それでも志望したいという熱意が必要です。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

要素②:業界の業務内容とビジネスモデル

業界研究ノートに必要な要素の2つ目は、「業界の業務内容とビジネスモデル」です。

業務内容やビジネスモデルは、実際に入社してからの働き方に直結するので、業界研究ノートに書いておいた方がいいです。

業務内容が働き方に直結するのは当然のことですし、ビジネスモデルは業務のどの部分が収益に繋がり、どんなことを意識して働くのかを決定するのです。

例えば新聞は継続課金型のビジネスモデルなので、記者が意識することの1つは、購読している読者が求める記事を届けることでしょう。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

要素③:業界の歴史と最近の出来事

業界研究ノートに必要な要素の3つ目は、「業界の歴史と最近の出来事」です。

業界研究ノートに業界の歴史と最近の出来事を書いておくことで、これから自分が入社してどんな仕事に関わっていけるのかが分かります。

例えば新聞業界では、最近の出来事として紙の発行部数が下がってデジタルでは明暗が分かれており、今後入社すればデジタル化関係の仕事に関わっていけそうだと言えるでしょう。

また新聞は歴史的に独自の調査に基づく政治スキャンダルなどのスクープも出しているので、そうした仕事は今後も変わらずできると言えるでしょう。

また、「業界セミナー」を活用して、幅広く客観的に業界の知識を仕入れることをおすすめします。

業界セミナーの内容やメリットを知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

要素④:業界の待遇

業界研究ノートに必要な要素の4つ目は、「業界の待遇」です。

事業についてだけでなく、待遇も働いていく上で重要な要素ですから、業界研究ノートでは押さえておきましょう。

例えば先ほどもお伝えしたように、全国紙では全国転勤があるため、若いうちに結婚や出産などのライフイベントを考えている人にとっては懸念点かもしれません。

一方で全国紙は比較的年収が高いため、全国転勤を差引いて考えても魅力だと考える人もいるでしょう。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

要素⑤:業界トップ企業や気になる企業

業界研究ノートに必要な要素の5つ目は、「業界トップ企業や気になる企業」です。

先ほどもお伝えしたように、業界内の企業について押さえておくことも業界研究に繋がるため、業界研究ノートでは押さえておくといいです。

特に、業界内でトップの企業はその業界のトレンドを体現している場合が多いため、業界研究ノートに必須の要素になります。

また業界トップ企業以外でも、自分の気になっている企業については知る必要がありますから、しっかり押さえておくようにしましょう。

よりよい業界ノートを作るためには、確実で新しい情報が必要です。

情報収集に困っている人は、業界研究に役立つ本ランキングTOP5が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

より良い業界研究ノートにするためのまとめ方5選

就活生くん

就活生くん

確かに完璧だと思える業界研究ノートを面接直前に見れば、これだけやったから大丈夫だ、と安心できそうです!

最後に、より良い業界研究ノートにするために何かコツなどがあれば教えて欲しいです。

より良い業界研究ノートにするためのまとめ方はいくつか存在します。

以下の5つを押さえて、完璧と思えるような業界研究ノートを作っていきましょう!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

- コツ①:バインダーとルーズリーフで管理し常に情報を更新する

- コツ②:業界の将来性についても考慮する

- コツ③:志望業界だけでなく関連する業界も調べる

- コツ④:自分がその業界を気になった理由も書いておく

- コツ⑤:実際に業界で働いている社員さんに会って情報を増やす

それでは、より良い業界研究ノートにするためのまとめ方について1つずつ説明していきますね!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

コツ①:バインダーとルーズリーフで管理し常に情報を更新する

より良い業界研究ノートにするためのコツの1つ目は、「バインダーとルーズリーフで管理し常に情報を更新する」ことです。

就活を進めていく間に、志望業界の中で大きな出来事が起こることは珍しくありません。

面接で最近の業界の動向について尋ねられる可能性もあるため、常に新しい情報を仕入れて業界研究ノートを更新する必要があるのです。

例えば私は、安倍総理の辞任表明の翌日に朝刊を一通り購入し、関連記事の読み比べをしました。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

コツ②:業界の将来性についても考慮する

より良い業界研究ノートにするためのコツの2つ目は、「業界の将来性についても考慮する」ことです。

将来性が危うい業界では、将来的に大規模なリストラも考えられるため、業界の将来性については業界研究ノートで押さえておく必要があります。

特に、あなたがもし同じ企業で長く勤めたいのであれば、将来的に安定した業界を見つけておきたいところですね。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

コツ③:志望業界だけでなく関連する業界も調べる

より良い業界研究ノートにするためのコツの3つ目は、「志望業界だけでなく関連する業界も調べる」ことです。

志望業界と関連する業界と関連する業界の研究もすることで、志望業界についてより深い理解が得られます。

例えば、新聞業界の収入には広告収入が含まれており、広告業界の研究をすると新聞広告が広告業界の市場規模のうちどの程度かが分かりますね。

また他業界の研究をすることで、他の業界と比較して、自分はなぜ志望業界を志望しているのかについての理解も深まります。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

コツ④:自分がその業界を気になった理由も書いておく

より良い業界研究ノートにするためのコツの4つ目は、「自分がその業界を気になった理由も書いておく」ことです。

色々な情報を集めて分かった魅力や懸念点は重要ですが、自分がその業界を気になった最初の理由もまた重要です。

業界の伸び率などの数字だけではない、純粋な最初の志望動機が、自分の本当にやりたいことにつながっていることは多いです。

例えば私が新聞業界を志望するようになったきっかけは、インターンで出会った記者さんの取材への姿勢に感動したことでした。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

コツ⑤:実際に業界で働いている社員さんに会って情報を増やす

より良い業界研究ノートにするためのコツの5つ目は、「実際に業界で働いている社員さんに会って情報を増やす」ことです。

ネットや本の上の情報や、説明会で聞ける情報だけでは、知ることができない業界の情報も色々存在します。

OB訪問やインターンで出会った社員さんなどに積極的に質問をし、業界研究ノートに書き込む情報を増やす必要があるのです。

例えば私は、OB訪問やインターンで出会った社員さんなどには、全国転勤を経験してみての感想や不満点なども聞くようにしています。

OB訪問をしてみたい就活生は、具体的なやり方を知るために、合わせて読んでみてくださいね!

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

志望業界が見つからない・決まらない人は、見つけ方や対処法が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

業界研究ノートを作る時の注意点

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

注意点①:業界研究ノートを作ることを目的にしない

業界研究ノートを作る時の注意点1つ目は「業界研究ノートを作ることを目的にしない」ことです。

業界研究ノートを作る目的は、志望動機を作りやすくしたり、入社後のミスマッチを減らすためだからです。

業界研究ノートは、誰かに見せて評価してもらったり、業界研究ノートを作ったから就活成功というわけではありません。

そのため、業界研究ノートを作ることを目的化しないように十分に注意しましょう。

自分で作った業界研究ノートをどのように活かして就活するのかが重要です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

注意点②:業界研究に時間をかけすぎない

業界研究ノートを作る時の注意点2つ目は「業界研究に時間をかけすぎない」ことです。

業界研究をする業界は複数あるからです。

そのため、業界研究ノートを作る時は、第一志望の業界であれば1日~2日、それ以外の業界は、数時間で終わらせるようにしてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界/企業研究ノートに使えるおすすめノート3選

就活生ちゃん

就活生ちゃん

しかし、業界/企業研究に使いやすいノートがあるので、そのノートを3つと、業界/企業研究に使えるノートを選ぶ条件も合わせて紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- ノート①:KOKUYOルーズリーフ

- ノート②:Logicalノート

- ノート③:Note book

- ノートのサイズはA4またはB5

- シンプルなデザイン

- 横線または方眼があるもの

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ノート①:KOKUYOルーズリーフ

業界/企業研究に使えるおすすめのノート1つ目は「KOKUYOルーズリーフ」です。

ルーズリーフを使うことで、ページの整理や付け足しがかなり簡単にできるからです。

業界/企業研究ノートは基本的に、見開きのページだけで十分ですが、説明会やインターンシップに参加すると付け足す内容も増えていきます。

そのため、業界/企業研究ノートを作る場合は、特にこだわりがなければ、ルーズリーフで十分です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ノート②:Logicalノート

業界/企業研究に使えるおすすめのノート2つ目は「Logicalノート」です。

Logicalノートは方眼のようになっており、図やイラストが描きやすいからです。

また、表も簡単に作れるので競合他社の比較もしやすくなっています。

そのため、Logicalノートも業界/企業研究ノートにおすすめと言えます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ノート③:Campus note

業界/企業研究に使えるおすすめのノート3つ目は「Campus note」です。

Campus noteは横線だけで、ある程度自由に書けるからです。

Logicalノートのように方眼が嫌いな方は、Campus noteさえあれば、自分だけの業界/企業研究ノートが作れます。

横線だけである程度好きに書きたい就活生は、ぜひCampus noteを使ってみてください。

次は、業界/企業研究ノートを作る時によくある質問について解説していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

業界研究ノート以外にも就活ノートを作ってみよう

これまでは業界研究ノートについて解説してきました。

業界研究ノートに加えて、自己分析ノートや企業研究ノートなどの就活ノートを作るのがおすすめです。

自己分析ノートや企業研究ノートの作り方については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

企業研究ノートのテンプレート例(手書きフォーマット)

企業研究ノートのテンプレートは以下のようになります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

企業研究ノートは、上記のように作成すれば問題ありません。

もちろん、書く順番や、内容のスペースは自由に変更しても大丈夫です。

自分が見やすい企業研究ノートを作ってみましょう。

なので、正しい企業研究のやり方を知りたい就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

そこで次は、企業研究ノートの作り方を9ステップで紹介していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

【簡単】企業研究ノートの作り方9ステップ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

実際に、私も企業研究ノートを作ってみたいので、作り方を教えて欲しいです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- ステップ①:基本情報を書く

- ステップ②:自分の就活の軸を書く

- ステップ③:企業の事業内容と強みをまとめる

- ステップ④:弱みや課題を書く

- ステップ⑤:過去の業績をまとめる

- ステップ⑥:競合他社との違いを書く

- ステップ⑦:福利厚生をまとめる

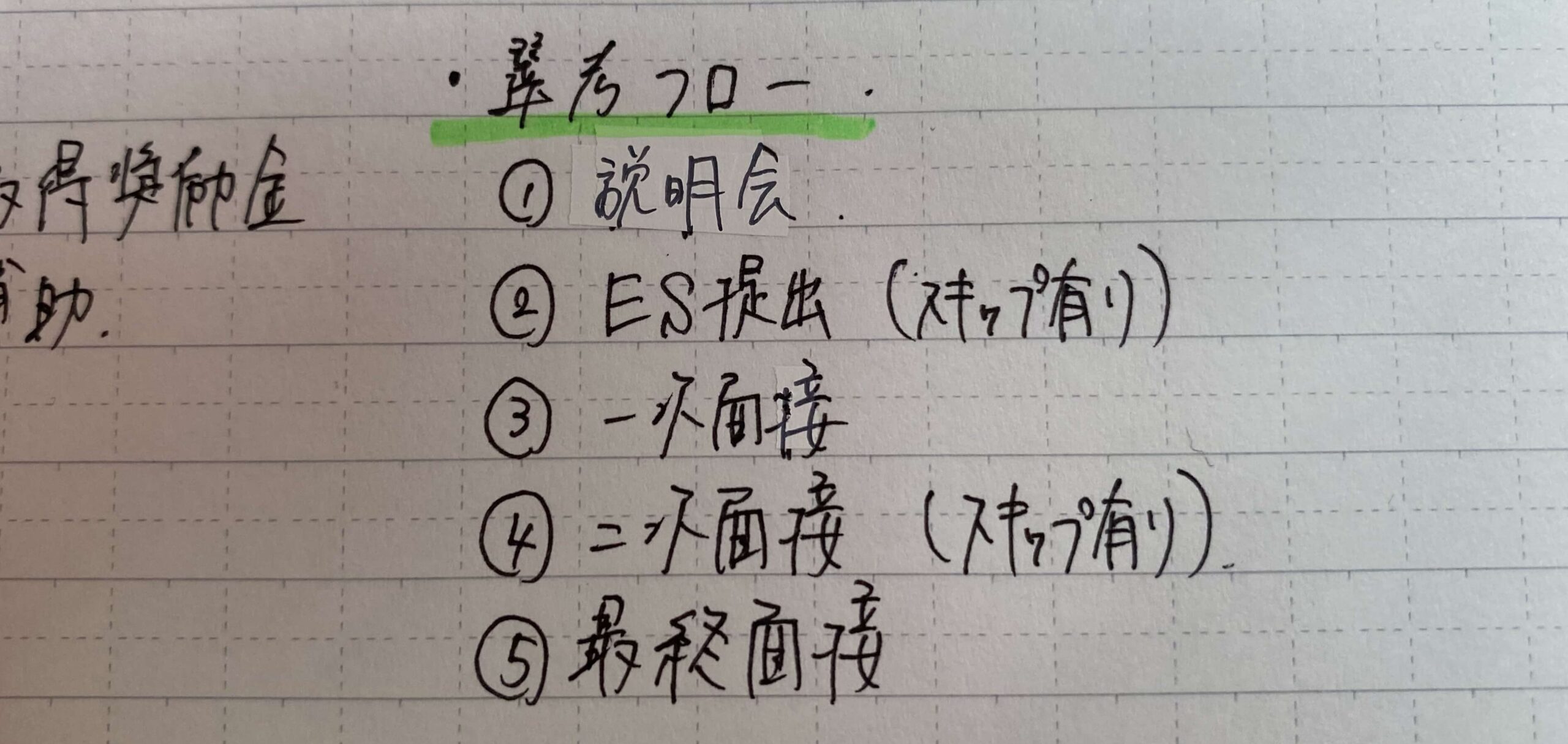

- ステップ⑧:選考フローを書く

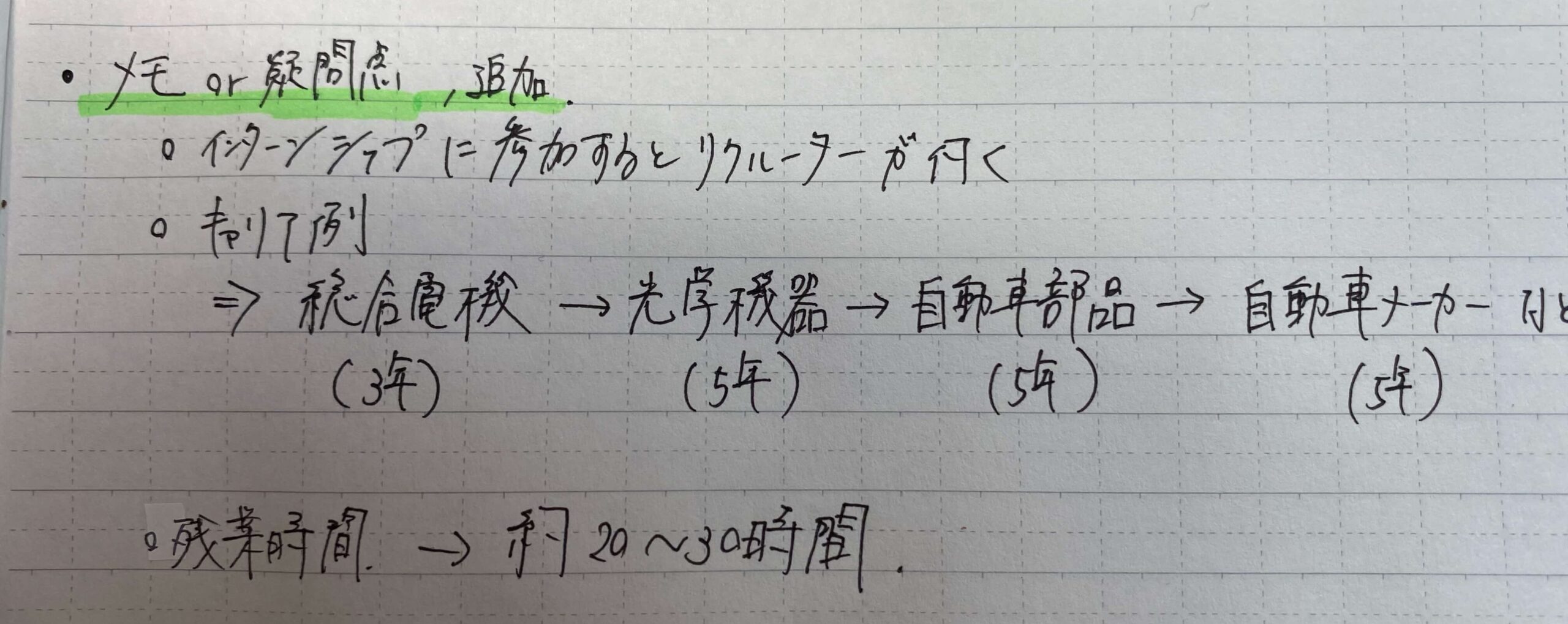

- ステップ⑨:メモや疑問欄を書く

ちなみに、「効率的に就活を終わらせたい」「ホワイト企業の内定が欲しい」という方は、大手や優良企業から特別招待がもらえる「OfferBox(オファーボックス)」などのスカウトアプリを使うと良いですよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

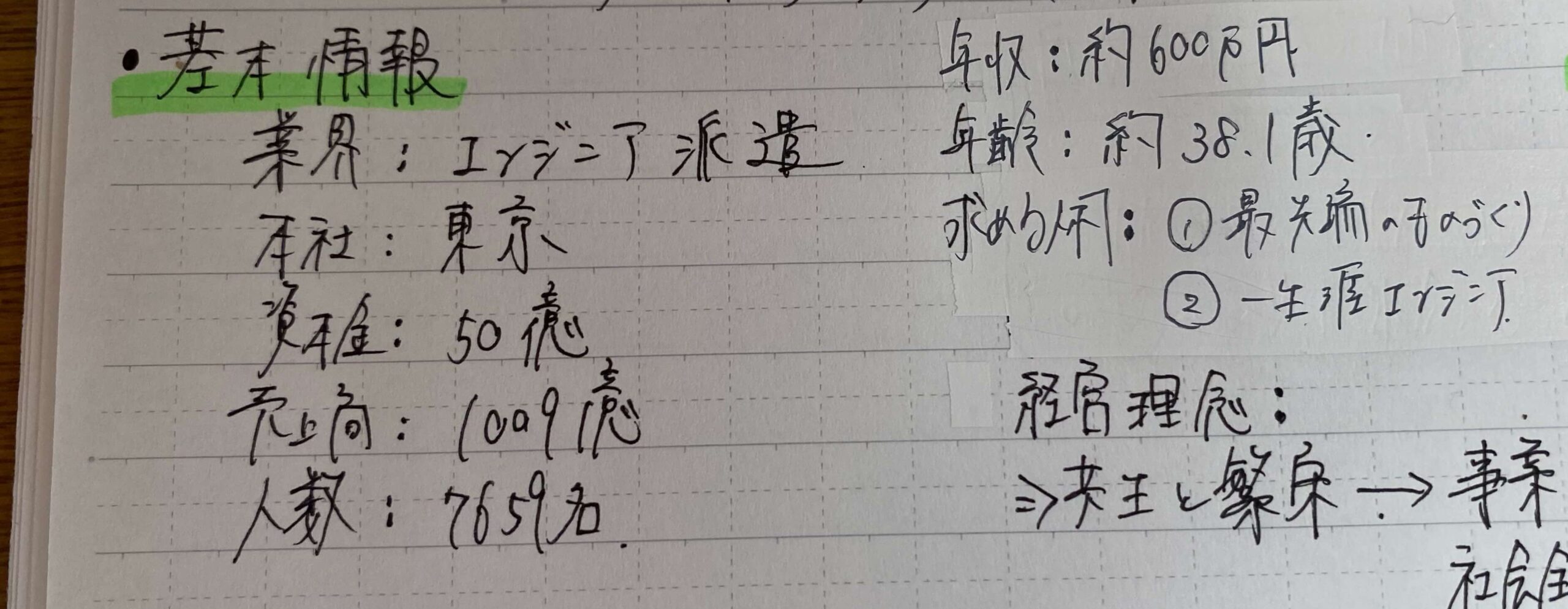

ステップ①:基本情報を書く

企業研究ノートの作り方ステップ1は「基本情報を書く」ことです。

基本情報では以下のようなことを書いておくと良いです。

- 業界名

- 本社の場所

- 資本金

- 売上高

- 社員数

- 平均年収

- 平均年齢

- 求める人材

- 経営理念

他にも書きたいことがあればどんどん付け足して問題ありません。

平均年収や平均年齢は、上場企業の場合、企業の「有価証券報告書」を見れば書かれています。

基本情報を見た時点で「この企業に入社したくないな」と感じたら、次の企業の企業研究に進んでください。

企業研究ノートに書く「基本情報」は簡単にまとめるだけで十分です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

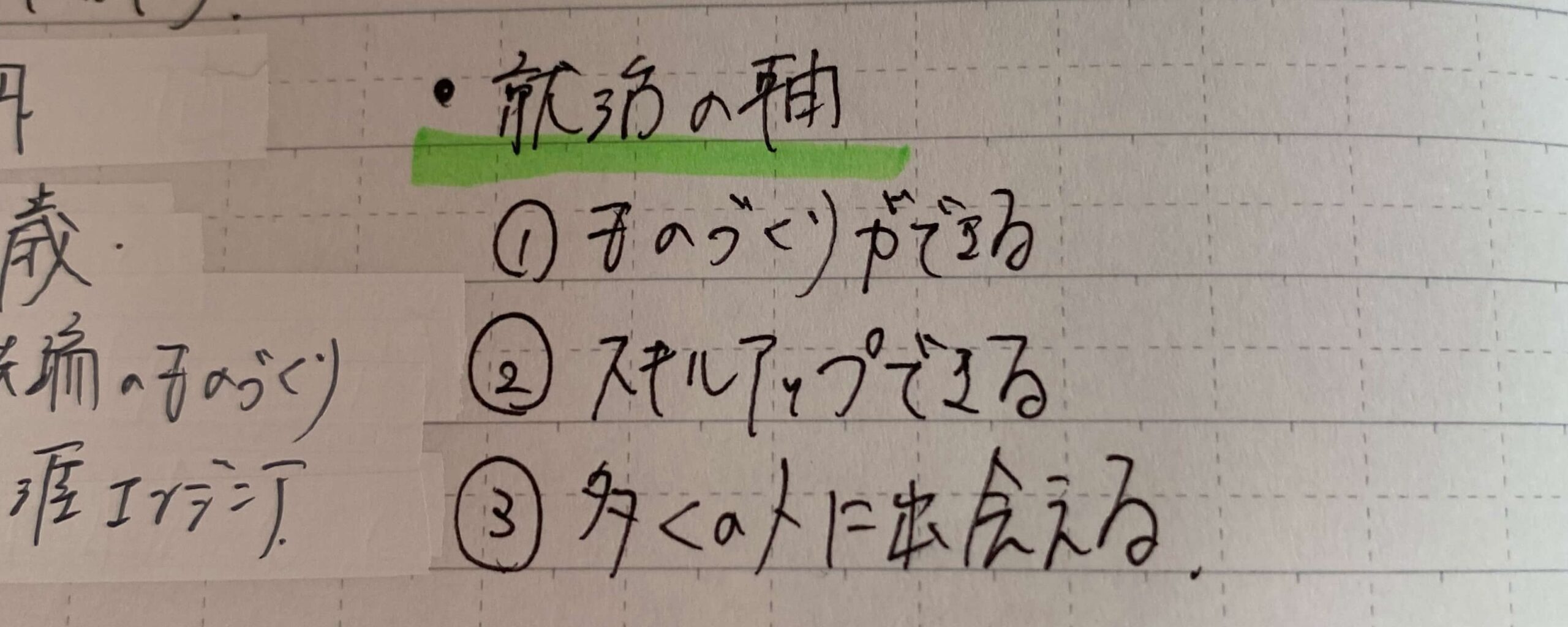

ステップ②:自分の就活の軸を書く

企業研究ノートの作り方ステップ2は「自分の就活の軸を書く」ことです。

就活の軸を書くことで、基本情報で書いた「求める人材」とマッチするかどうかがわかります。

就活の軸を書く時は、長々と文章で書くのではなく、端的に書くと良いです。

就活の軸は、毎回変わるものではないので、ノートの一番最初のページに書いておくのもアリです。

また、就活の軸の決め方は以下の記事を参考にすると良いですよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ③:企業の事業内容と強みをまとめる

企業研究ノートの作り方ステップ3は「企業の事業内容と強みをまとめる」ことです。

どういう事業で、どういう強みがあるのかを知ることは、働く上で大切です。

事業内容や強みを書く時は、以下のようなことを意識してみましょう。

- 事業内容を具体的に書く

- 強みはできるだけ細分化して多く見つける

- 簡単にビジネスモデルを把握する

事業内容や強みは具体的に書くと良いです。

また、BtoB企業なのか、BtoC企業なのかを判断して、どのように収益を出しているのかを把握しておくことも重要です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ④:弱みや課題を書く

企業研究ノートの作り方ステップ4は「弱みや課題を書く」ことです。

企業の弱みや課題を把握しておくことは非常に大切です。

人事さん

人事さん

面接でこのように聞かれることもよくあり、具体的にかつ的確に答えられれば、「志望度が高い就活生」とアピールできます。

企業研究ノートに「弱みと課題」の欄を作っておき、企業研究を進める中で見つかれば付け足していく感じで問題ありません。

企業の弱みや課題を自分なりに考えて、面接で聞かれた時のために答えられるようにしておきましょう。

また、面接で「会社の弱み」を聞かれえた時の答え方を知りたい就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

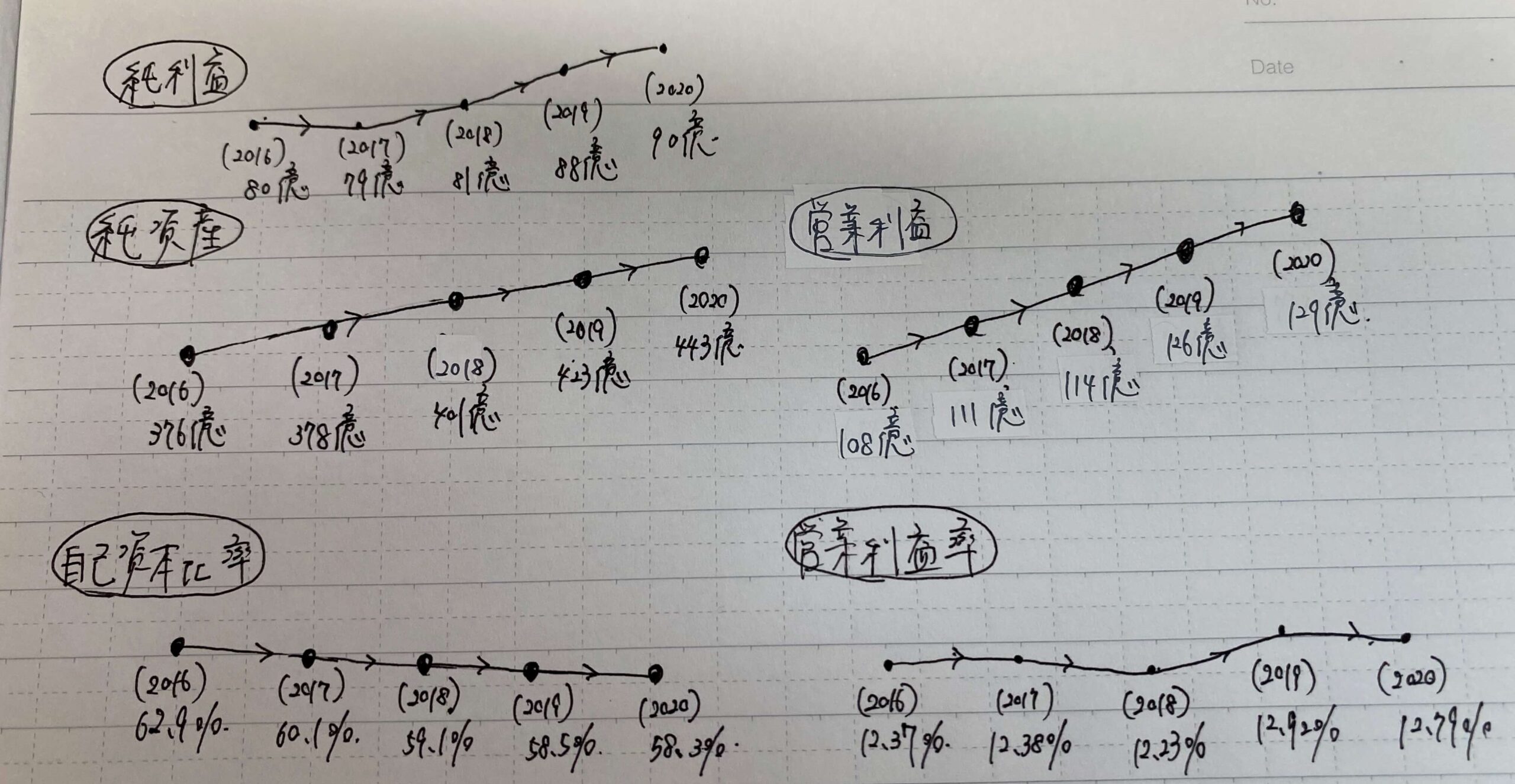

ステップ⑤:過去の業績をまとめる

企業研究ノートの作り方ステップ5は「過去の業績をまとめる」ことです。

過去の業績を見ることで、どの事業が上手くいっているのか、どの事業に課題があるのかなどを把握できます。

企業の過去の業績を確認するには「IR情報」を確認すると良いです。

- 有価証券報告書 / 財務ハイライト

- 中長期経営計画

IR情報の中でも上記の2つを確認しておくと良いです。

また、有価証券報告書で注目すべきポイントは以下のようになります。

- 売上高 ⇒ 企業が営業活動で得た金額の合計

- 経常利益 ⇒ 本業以外で稼いだ利益(非常事態が起こらなければ儲けられる利益)

ー 経常利益が伸びている企業=安定している企業と考えられる - 純資産 ⇒ 会社の正味の資産で、返済の必要がない資産

ー 純資産が多い=会社が安定していると見なせる - 営業利益 ⇒ 営業活動によって得られた儲け

ー 営業利益が伸びている=業績が上がっている - 純利益 ⇒ 企業にとっての最終的な利益

ー 黒字だと良い - 自己資本比率 ⇒ 企業の資産のうち借金でないお金の割合

ー 自己資本比率が40%以上あれば倒産の危機は少ない - 営業利益率 ⇒ 売上高に営業利益が占める割合

ー 営業利益が高い=業績が良い可能性が高い(平均値:5%~6%)

「売上が高い=良い企業」と思わないことが重要です。

iR情報から過去の業績を分析することで、企業の弱みや課題だけでなく、成長性なども把握できます。

そのため、企業研究ノートには、IR情報から得た過去の業績も書いてみてください。

IR情報を分析するだけで他の就活生と差別化できるので、企業研究ノートには必須の項目です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

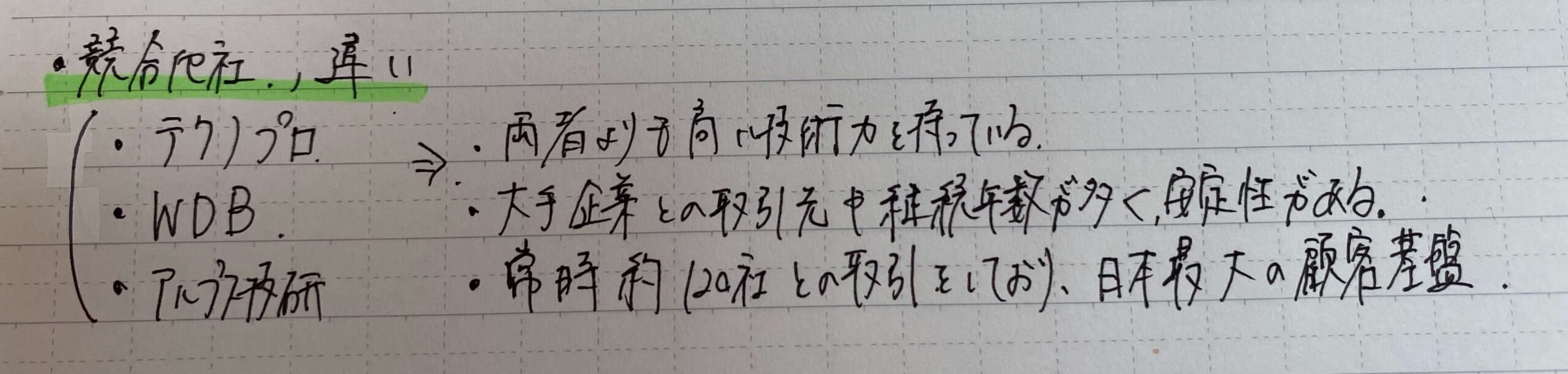

ステップ⑥:競合他社との違いを書く

企業研究ノートの作り方ステップ6は「競合他社との違いを書く」ことです。

就活では、競合他社との違いを把握する必要があるからです。

人事さん

人事さん

就活の面接で必ずと言っていいほど、このような質問はされます。

この質問に答えるために、競合他社との違いを明確にしておきましょう。

面接で「競合他社との比較」について聞かれた時の答え方を知りたい就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

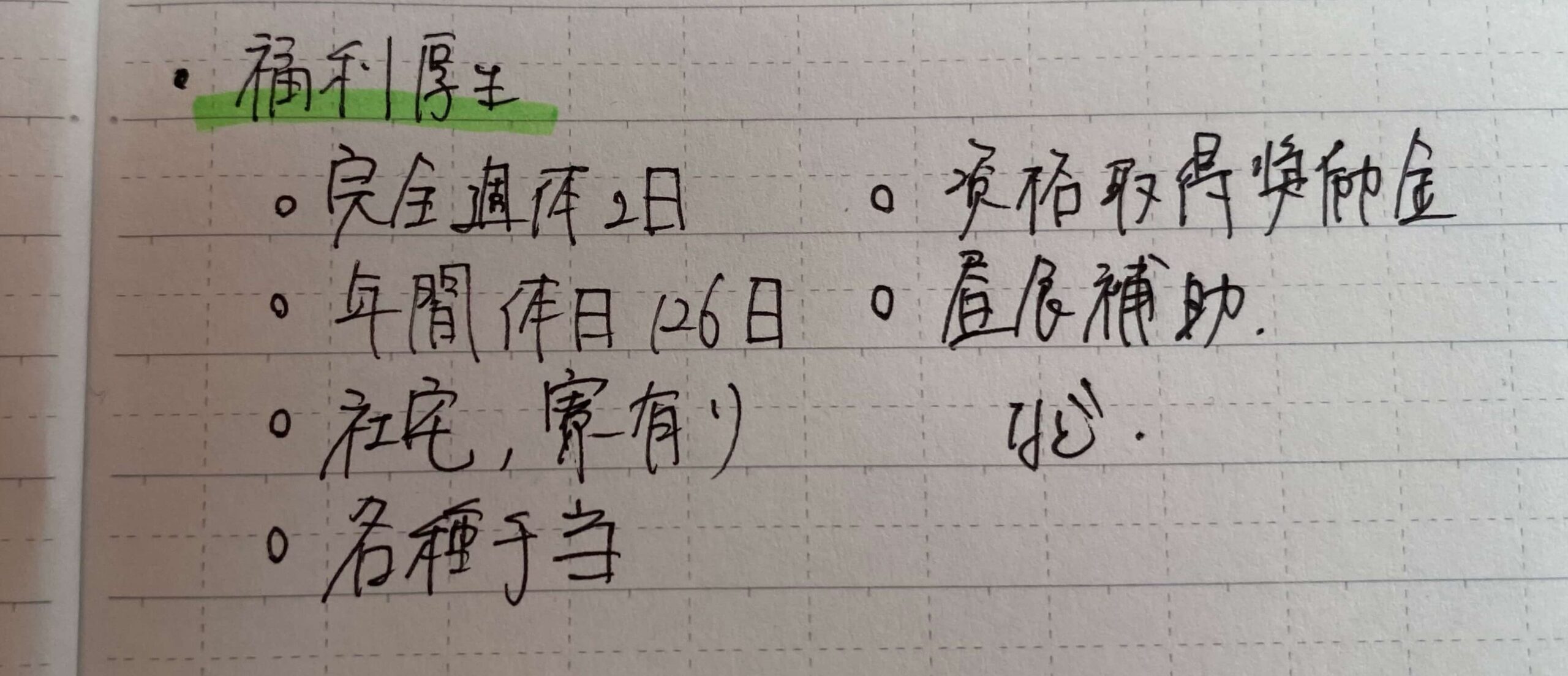

ステップ⑦:福利厚生をまとめる

企業研究ノートの作り方ステップ7は「福利厚生をまとめる」ことです。

福利厚生はワークライフバランスを整える上でかなり重要な項目です。

就活生くん

就活生くん

このように考える就活生が、社宅なしで週休2日の企業を応募してもミスマッチが起こるだけです。

そのため、自分が将来どのように働きたいのかを考えて、企業研究ノートには福利厚生をまとめてみましょう。

また、志望動機で「福利厚生」を伝えたい就活生は、注意点があるので、必ず以下の記事を熟読してください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ⑧:選考フローを書く

企業研究ノートの作り方ステップ8は「選考フローを書く」ことです。

行きたい企業の選考フローを書くことで、これから何をすべきなのかがわかります。

例えば、グループディスカッションがあれば、その対策を行う必要があります。

そのため、企業研究ノートには、企業の選考フローを簡単に書いておくと良いです。

どのような選考をするのかを把握しておきましょう。

就活での一般的な選考フローを把握したい就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ステップ⑨:メモや疑問欄を書く

企業研究ノートの作り方ステップ9は「メモや疑問欄を書く」ことです。

企業研究ノートに最後まで書いても、後から付け足したい情報も出てくることが多いです。

そんな時のために、メモや疑問に思ったことを書く欄を設けておくと、見やすい企業研究ノートになります。

そのため、企業研究ノートを作る時は、メモや疑問点を書く場所をあらかじめ作っておいてください。

企業研究ノートに書くべき情報がわからない就活生も多くいます。

そこで次は、企業研究ノートに書くべ情報を一覧で紹介していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

企業研究ノートに書くべき情報一覧

就活生くん

就活生くん

ですが、どういう情報を書いていけば良いのかがわかりません・・・

では、企業研究ノートに書くべき情報を一覧で紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

結論として言いますが、企業研究ノートに書く情報は、自分が必要だと思ったことだけで大丈夫です。

このことを踏まえた上で、企業研究ノートに書いた方が良い内容は以下のようになります。

- 企業名

- 創業年

- 業界

- 本社の位置

- 従業員数

- 平均年収

- 平均年齢

- 経営理念

- 資本金

- 求める人材

- 自分の就活の軸

- 過去の5年間の業績(売上高 / 経常利益 / 純利益 / 純資産 / 営業利益 / 自己資本比率 / 営業利益率)

- 事業内容(主力事業とサブ事業)

- 主力製品

- ビジネスモデル

- 強み

- 弱み / 課題

- 福利厚生

- 労働環境

- 競合他社

- 競合他社との違い

- 選考フロー

- 社風

- 将来の展望

- 疑問点

- 説明会 / インターンの経験談

企業研究ノートに何を書けば良いかわからない就活生は、とりあえず上記のことを書いておけば十分です。

自分だけの企業研究ノートを作れるように情報をまとめていきましょう。

次は、企業研究ノートを作る時のポイントについて紹介していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

企業研究ノートを作るときのポイント3選

就活生ちゃん

就活生ちゃん

企業研究ノートを作る時のポイントがあれば教えて欲しいです。

では、企業研究ノートを作る時のポイントを3つ紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- ポイント①:図やイラストを入れる

- ポイント②:過去の業績はIR情報を見る

- ポイント③:会社説明会やインターンで感じたことも書く

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ポイント①:図やイラストを入れる

企業研究ノートを作る時のポイント1つ目は「図やイラストを入れる」ことです。

企業研究ノートに図やイラストを入れることで、より記憶に残りやすくなります。

このように、売上高を数字+簡単な図を入れて書くことで、どのように増加・減少しているのかがすぐにわかります。

そのため、図やイラストを入れて、見やすい企業研究ノートを作ってみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ポイント②:過去の業績はIR情報を見る

企業研究ノートを作る時のポイント2つ目は「過去の業績はIR情報を見る」ことです。

IR情報を見ることで、企業の強みや弱みが明確になるからです。

売上高が伸びていても、純利益や営業利益が下がっている場合もあり、「売上高が良い=優良企業」とはなりません。

そのため、企業研究ノートに過去の業績を書く時は、必ずIR情報を確認してみてください。

だからこそ、IR情報を確認することで、他の就活生と差別化でき、面接での発言に具体性が増します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

ポイント③:会社説明会やインターンで感じたことも書く

企業研究ノートを作る時のポイント3つ目は「会社説明会やインターンで感じたことも書く」ことです。

企業研究をする時は、企業のホームページ以外の情報もあった方が良いからです。

就活生くん

就活生くん

その理由は、御社の説明会に参加させて頂いた時に、〇〇部の△△様が、「〇〇事業では、試行錯誤しながら日々挑戦していくことが重要だ」とおっしゃっていたからです。

このように、説明会やインターンシップでの内容を含めることで、面接での回答に具体性が表れます。

そのため、企業研究ノートを作る時には、説明会やインターンシップで得た情報も活用してみてください。

会社説明会やインターンシップで聞くべき質問について知りたい就活生は、以下の記事を必ず読んでください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

作った企業研究ノートの活かし方3選

就活生くん

就活生くん

作った企業研究ノートはどのように活かしていけば良いのでしょうか?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 活かし方①:エントリーシートを作成してみる

- 活かし方②:ノートをもとに志望動機を作ってみる

- 活かし方③:説明会やインターンシップに参加してみる

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

活かし方①:エントリーシートを作成してみる

作った企業研究ノートの活かし方1つ目は「エントリーシートを作成してみる」ことです。

エントリーシートを作ってみることで、もっと企業研究したほうが良いのかどうかがわかるからです。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

どうやってエントリーシートの内容を把握するのでしょうか?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- unistyle(ユニスタイル)

ー 1つの企業に約200件近くのES・レポートがある

ー 大企業内定者の約48,000枚のESが見放題

「unistyle」は、過去のエントリーシートや面接で何を聞かれ、どのように答えたのかが把握できます。

実際に、エントリーシートを作ってみて、上手く作れたら企業研究はしっかりとできていることになります。

そのため、企業研究ノートを作り終えたら、エントリーシートを実際に作ってみることをおすすめします。

これら2つのサイトの評判を知りたい就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

活かし方②:ノートをもとに志望動機を作ってみる

作った企業研究ノートの活かし方2つ目は「ノートをもとに志望動機を作ってみる」ことです。

企業研究ノートを作って一番役に立つことは、志望動機が作りやすくなることだからです。

企業研究ノートを作ることで、企業の深い情報や自分とのマッチ度が把握できます。

そのため、企業研究ノートにまとめた内容を具体的に交えて、熱意のある志望動機を作ってみてください。

正しい志望動機の作り方は、以下の記事で徹底的に解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

活かし方③:説明会やインターンシップに参加してみる

作った企業研究ノートの活かし方3つ目は「説明会やインターンシップに参加してみる」ことです。

企業研究をしないで参加した説明会やインターンシップと、企業研究ノートを作って参加した説明会やインターンシップでは、理解度がかなり異なるからです。

あらかじめ企業研究ノートを作っておくと、説明会やインターンシップで、自分が思った疑問点や追加の質問ができます。

一方で、何の準備もせずに説明会やインターンシップに参加してしまうと、情報が頭に残らず、時間の無駄になることが多いです。

そのため、企業研究ノートを作り終えたら、説明会やインターンシップに参加して、積極的に疑問点を解決してみてください。

インターンシップを探せるおすすめのサイトや、企業説明会に行くメリットを知りたい就活生は、ぜひ以下の記事も読んでみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

業界/企業研究ノートを作る時によくある質問3選

代表的な質問3つに回答していきます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問①:業界/企業研究ノートを作ったことがある人の感想は?

結論から言うと、業界/企業研究ノートを作ったことがある人の感想は、人それぞれです。

そこで、今回はツイッターをもとに感想を集めてみました。

企業研究ノートはよい!

やっぱり、調べたことを事前に纏めることで自然と余裕が出て、伝えたいことが書きやすくなった。ES書く時間の短縮にもなるし、良い内容になってると思うし、落とされても最善は尽くしたと思える気がする。

— くしゃみ @21 (@_cushun) December 24, 2019

今6月に戻れたら

・日経新聞電子版を毎日読む

・企業研究ノートを作る

・自己分析ノートを作る

・その上でes 出す

をしていたな、就活やり直してぇ— ぽ@22卒 (@ootebyouchan) January 16, 2021

このように、「業界/企業研究ノートを作って良かった」と言っている方や、「業界/企業研究ノートを作っておけばよかった」と後悔する方も多いです。

一方で、次のような意見もあります。

就活ノートはあくまで手段なので、綺麗に企業研究や自己分析をまとめる事に時間をかけるのではなく作業自体は自分が読める程度の労力だけをかければ良い。

きれいにノートまとめをしても面接に活かせられなければただの時間の無駄なので、早く書き切って面接でアウトプットしまくる方が効率的です。

— 🥺💗👨⚕️ (@marriage_dr_) February 19, 2021

「就活ノートを作るのは良いことだけど、長い時間かけるのではなく、面接でアウトプットすることが重要」と言っています。

業界/企業研究ノートを書いたからと言って、就活が上手くいくとは限らないことを頭に入れておきましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問②:業界/企業研究ノートはパソコンでも良いの?

業界/企業研究ノートは、パソコンで作っても問題ありません。

タイピング速い方や、書くのが面倒くさい方はパソコンで作ると速く完成できます。

しかし、図やイラストなどを入れたい方は、手で書いた方が良いかもしれません。

そのため、業界/企業研究ノートを作る時は、ノートが良いのか、パソコンが良いのかの判断が必要です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

質問③:業界/企業研究ノートを書いた後は何をすれば良いの?

業界/企業研究ノートを書いた後にすべきことは、以下のようになります。

- ①:選考を受けるかどうかを判断する

- ②:会社説明会やインターンシップに参加してみる

- ③:エントリーシートの対策を行う

- ④:志望動機を作ってみる

- ⑤:志望度が高ければOB・OG訪問をしてみる

- ⑥:次の企業の企業研究を行う

業界/企業研究ノートを書いた後は、自分が企業研究をした企業の志望度を確認し、志望度が高ければ②番以降を順番に行うと良いです。

業界/企業研究ノートを作ってからもすることはたくさんあるため、業界/企業研究ノートを作ることに時間をかけないようにするのが重要です。

まとめ:業界研究ノートでは、自分の働き方に関わる情報をまとめて魅力/懸念点まで考える!

いかがでしたか。

今回の記事では業界研究ノートの作成例について解説しました。

合わせて、業界研究ノート作成のステップや、業界研究ノートに入れるべき要素も紹介しました。

業界研究ノートを作るときは、業界の基本情報、業界の中の企業情報の順に調べて、魅力や懸念点まで考えられるといいです。

業界研究ノートに必要な要素としては、特に業務内容や待遇など、入社してからの働き方につながる項目が重要でした。

より良い業界研究ノートを作るためには、OB訪問やインターンへの参加などで情報を増やしたり、常に情報を更新することも必要です。

業界研究ノートは手間がかかるため、面倒に思って作成しない学生も多いかもしれません。

また希望の企業が決まっている人は、業界研究自体あまり行っていないかもしれません。

しかし人生を左右する大切な就職活動において、業界研究は就職後のミスマッチを防ぐ重要な下調べです。

そして各業界や企業の情報をまとめたノートは、自分自身の強い味方になってくれます。

ぜひ自分が調べた情報を効率的に活用するため、自分専用の業界研究ノートを作成してみてくださいね。

あなたが業界研究ノートを生かして、志望業界の企業から内定をゲットすることを心から祈っています。

「就活の教科書」編集部 古田

「就活の教科書」編集部 古田