- 志望業界が決まらない就活生は、まず3業界に仮決めしよう!

- 就活で志望業界が決まらない原因は、「やりたいことが見つからない」「業界の知識が足りない」など

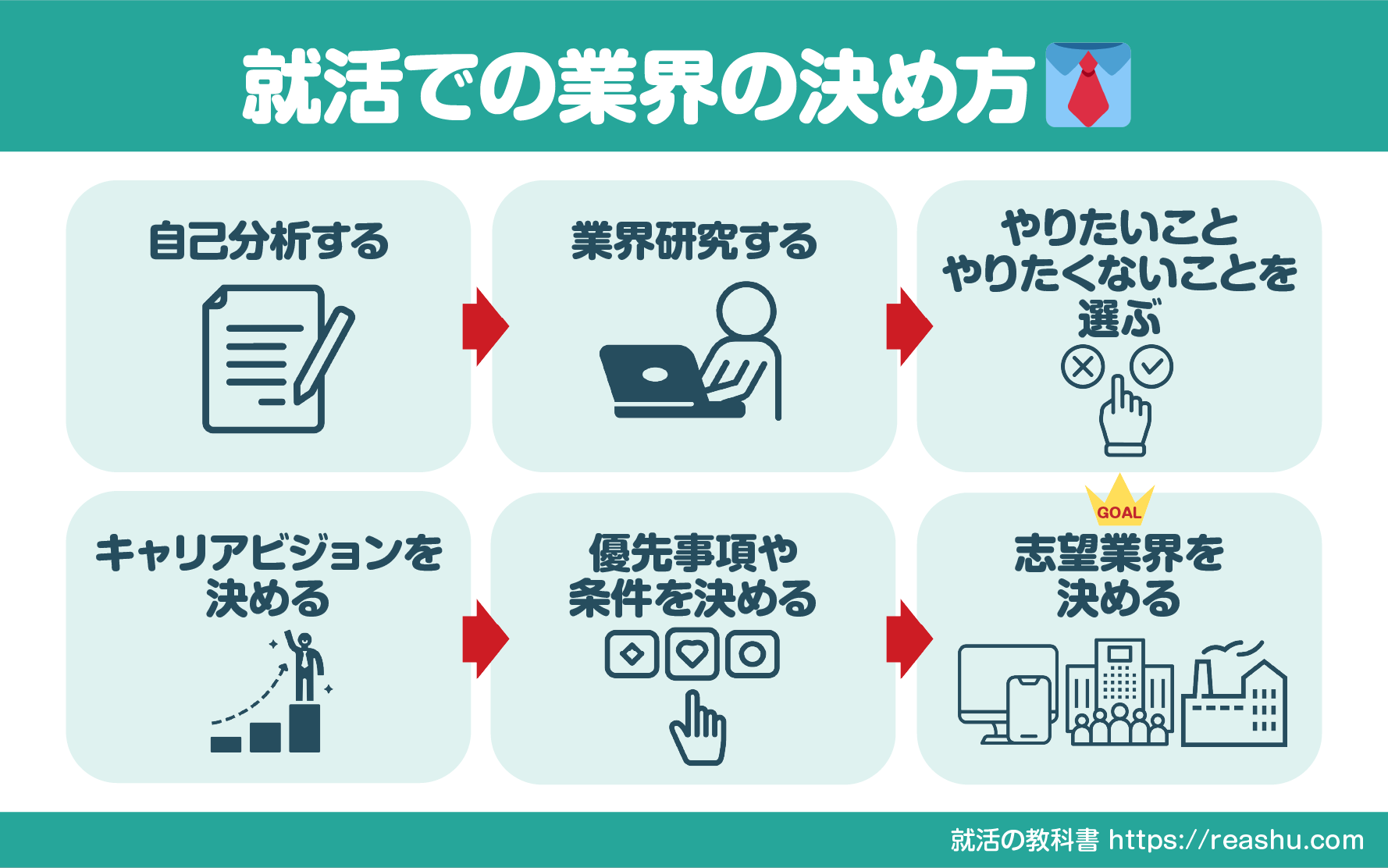

- 【簡単】業界の決め方5ステップ

ステップ①:自己分析をして自分の能力・強みを知る

ステップ②:業界研究で業界について知る

ステップ③:やりたいこと/やりたくないことを決める

ステップ④:将来のキャリアビジョンを決める

ステップ⑤:優先事項や条件から志望業界を決める - 業界研究をするなら、まずは「適性診断AnalyzeU+」から始めよう

-

「自分に合った業界を教えてほしい」人におすすめの診断ツール

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き) -

【就活生/転職者】LINE適職診断

(あなたの強みを活かせる仕事を診断) -

【就活生/転職者】AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

【就活生】Lognavi WEBテスト

(言語・非言語118問,性格診断90問) -

【就活生】就活16タイプ性格診断

(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる)

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

-

「自分に合った優良企業に就職したい・就活を成功させたい」人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)

-

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題) -

【就活生/転職者】選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -

【就活生/転職者】面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策)

\ 大手/優良企業からスカウトが届くチャンスも! /

客観的な性格診断を受ける

客観的な性格診断を受ける

(適性診断AnalyzeU+)

公式サイト

(https://offerbox.jp/)

*251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き! -

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

この記事では、就活における志望業界の決め方を解説します。 併せて、簡単バージョンとしっかりバージョンに分けて業界研究の詳しいやり方を紹介します。

ちなみに、「自分に合った業界が知りたい」「自分の強みがわからない…」という方は、100万人のデータからあなたの強みや性格を分析する「適性診断AnalyzeU+」などで自己分析を終わらせましょう。 「数多くある業界から、志望業界を絞っていく方法ってどうしたらいいの?」と思っている就活生は、ぜひこの記事を最後まで読んで下さい! この記事を最後まで読めば、就活の志望業界が決まらない就活生も自信をもって業界を決められるようになります。

目次

・名前:隈本 稔(くまもと みのる)

・資格:国家資格キャリアコンサルタント

・URL:https://syokulink.com

・プロフィール文章

長崎大学大学院生産科学研究科を修了後、大日本印刷(株)と東レ(株)にて製品開発と生産技術職を経験。現在はフリーのキャリアコンサルタントして、キャリア設計支援や求職者の就職・転職支援や各種セミナーを実施。 300名以上の転職支援経験があり、特に理系職種のキャリア支援に強い。

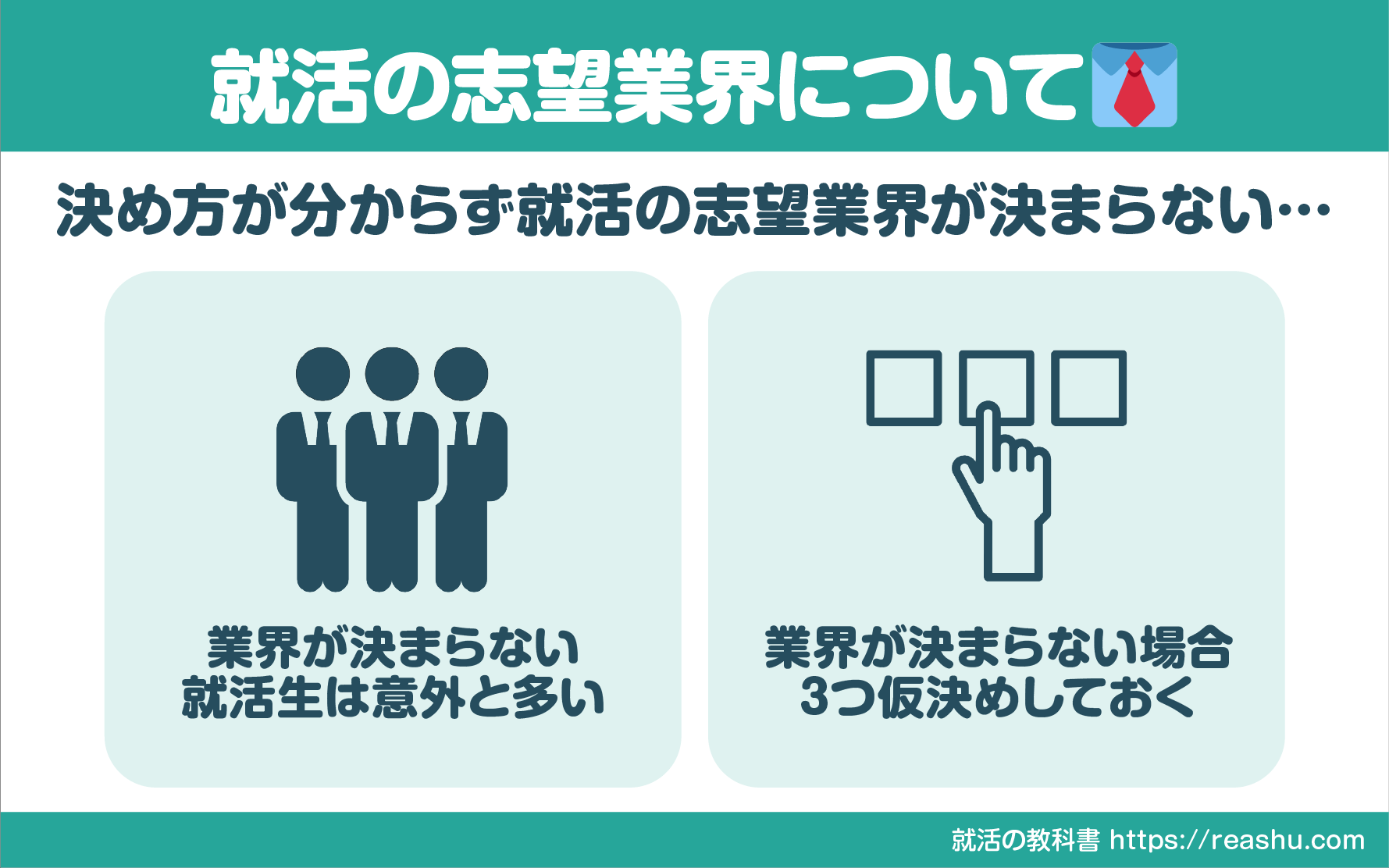

志望業界が決まらない就活生は意外と多い

就活生くん

就活生くん

まだ業界の決め方が分からず、就活の志望業界が決まらないです。

みんな決まり始めているのに僕だけ志望業界が決まらないのってマズいのかなぁ。

実際に志望業界を決められなくて悩む人は多いです。

以下のポストを見てみましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

これめっちゃ共感してる。

最近どの企業も多角化してるし、

ITってどの分野でもかなり重宝されるからこそ、業界とか、なんなら企業とか全然決められない〜うまく情報収集するにはどうしたらよいのかムズカシイ https://t.co/agQRulusoi

— みい@22卒 (@Miiiiiiiiidayo) June 16, 2020

就活生ちゃん

就活生ちゃん

意外と志望業界を決められず悩む人って多いんですね!

知識が足りなかったり、知識があっても業界の違いが分からず悩む人も多そうです。

就活生はまだ学生で社会人経験がないため、行きたい業界がない場合や業界を絞れない場合があるのは仕方ないです。

原因を知って志望業界の決め方を知れば、きっと上手く志望業界を絞れるようになります。

志望業界を決められないという就活生は自己分析をしてあなたが本当にやりたいことを見つけてみましょう。

おすすめの自己分析ツールは『適性診断AnalyzeU+』です。

適性診断AnalyzeU+は就活生の2人に1人が利用しており、正確な診断ができるので、まずは一度試してみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界は8つに分類できる

就職活動における業界は、大きく分けると8つに分類することができます。

具体的には、以下の8つになります。

- メーカー

- 商社

- 小売

- 金融

- サービス

- ソフトウェア・通信

- マスコミ

- 官公庁・公社・団体

また、これら8つはそれぞれ以下のような役割を担い社会を支えています。

| 業界 | 特徴 | 役割 |

| メーカー | 製品を企画・設計・製造する。業種は多岐にわたり、主に自動車、食品、家電、化学、医薬品などがある。 | 人々の生活や産業活動に必要な「モノ」を生み出す。 |

| 商社 | 商品や原材料を国内外から仕入れ、販売・流通を行う。総合商社と専門商社に分かれる。 | メーカーと小売・サービス業など、異業種間をつなぐハブ。商流だけでなく物流や金融支援も担う。 |

| 小売 | 消費者に直接商品を販売する。スーパー、百貨店、コンビニ、ECサイトなど多様。 | メーカーや商社が流通させた商品を消費者まで届ける。 |

| 金融 | 銀行、証券、保険、クレジットなどお金や資産を扱う。 | 資金の融通、資産運用、リスク分散を通じて経済活動を促進させる。 |

| サービス | 主に無形商材を提供。旅行、教育、ホテル、医療、介護、外食など多岐にわたる。 | 生活の質を向上させ、顧客の課題や要望を解決し人々の生活の満足度を高める。 |

| ソフトウェア・通信 | ITシステム、アプリケーション、通信インフラを開発・提供する。 | 情報処理やデータ通信を可能にし、社会のデジタル化を支えDXを推進する。 |

| マスコミ | 新聞、テレビ、ラジオ、出版社、広告代理店、インターネットメディアなど情報発信に関わる。 | ニュースや娯楽、広告を通じて情報を広く届ける。世論形成や文化発信にも寄与している。 |

| 官公庁・公社・団体 | 国や地方自治体、独立行政法人、公益法人など公共性の高い組織。 | 法律の施行、公共サービスの提供、社会の安全・秩序の維持をする。 |

就活生ちゃん

就活生ちゃん

なんとなくでしか業界について知らなかったので、社会の色々が8つに分類できることにびっくりしました!

各業界にはそれぞれの特徴があるので、しっかりと自分に合った業界を見極めることが大切ですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

志望業界が決まらない場合、まずは3業界に仮決めするのがおすすめ

就活で志望業界が決まらない場合は、まずは業界を3つ仮決めするのがおすすめです。

まずは志望業界を3つ仮決めするのがおすすめな理由は以下の通りです。

- 理由①:業界について悩む時間を減らせる

- 理由②:業界研究などに時間が使えるようになる

悩んでもわからないものはわからないので、実際に仮決めして、仮決めした業界を詳しく見ていく方がスムーズに就活が進みます。

例えばインターンに参加した「メーカー業界・IT業界・金融業界」の3つに仮決めする、興味を持っている「不動産業界・インフラ業界・自動車業界」に仮決めする、など自分なりに3つ気になる業界を挙げてみましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【簡単】志望業界が決まらない人のための業界の決め方(インターン/本選考)

就活生くん

就活生くん

僕は志望業界の決め方が分からず、業界が決まらないです。

手あたり次第にESを出すのをやめたいので、志望業界の絞り方を教えてください!

ここでは、業界の決め方を5つのステップにして紹介します。

ちなみに、自分に合った業界をすぐに知りたい人は「AI業界診断ツール」がおすすめです。2択の質問を10個答えるだけであなたに適した業界や職種の傾向がわかるので、気軽に利用してみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- ステップ①:まずは自己分析をして、自分の能力・強みを知る

- ステップ②:業界研究で業界について知る

- ステップ③:やりたいこと・やりたくないことを決める

- ステップ④:将来のキャリアビジョンを決める

- ステップ⑤:優先事項や条件を決めて、志望業界を決める

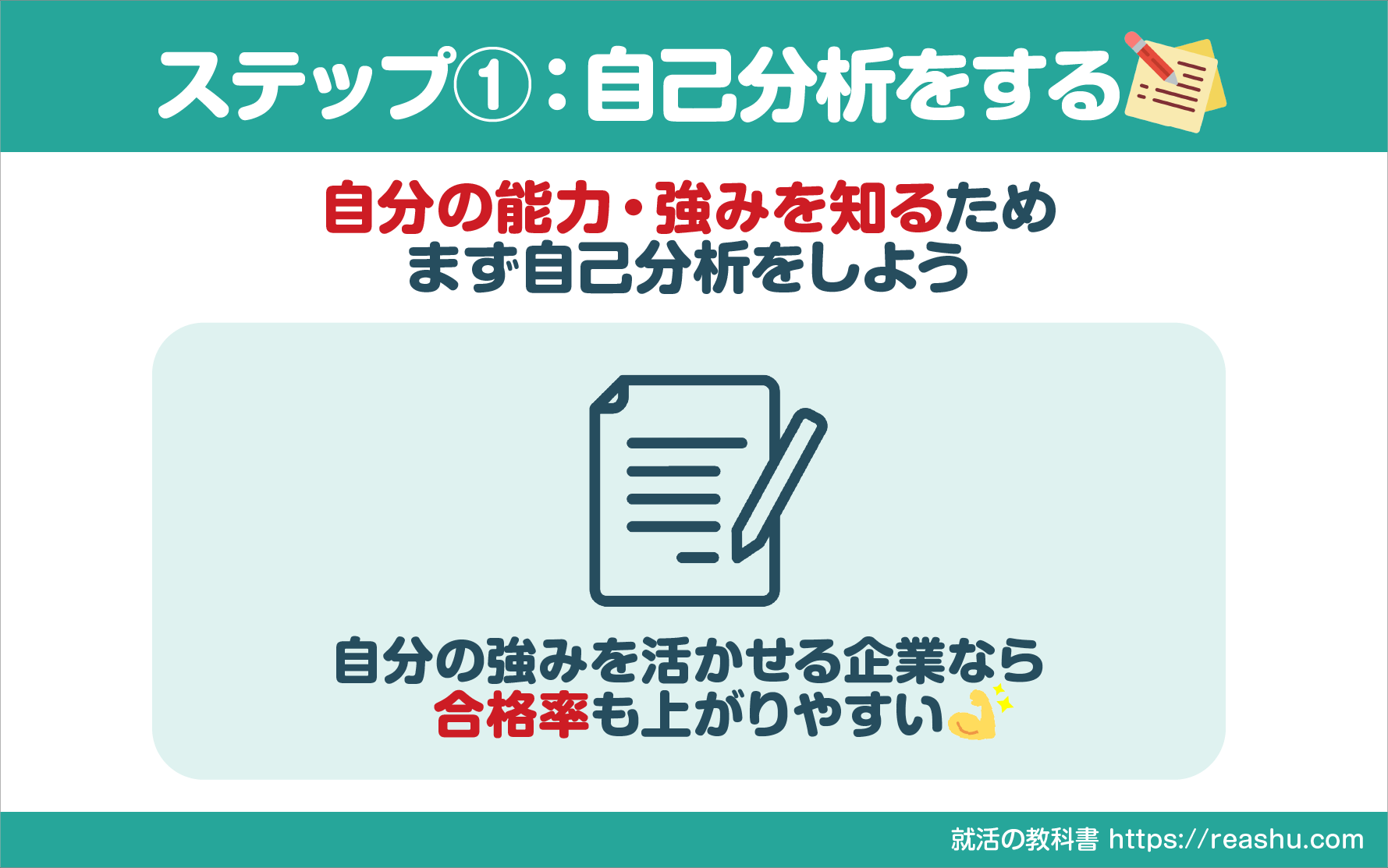

ステップ①:まずは自己分析をして、自分の能力・強みを知る

志望業界が決まらない人のための業界の決め方のステップの1つ目は「まずは自己分析をして、自分の能力・強みを知る」です。

自分の強みを活かせる仕事につくことは、その仕事を好きになるためには必要ですし、自分の強みを活かせる企業なら合格率も上がりやすいからです。

例えば、「数字分析が得意だから金融業界」「英語を活かしたいからグローバル企業」のような決め方があります。

まずは、自分の強みを自己分析で把握しておくのが大切です。

簡単に自己分析を終わらせたいという就活生には『適性診断AnalyzeU+』がおすすめです。

適性診断AnalyzeU+を使うと、自分の強みや弱みを診断してくれ、あなたに合った業界が分かるので、まずは一度利用してみてください。

また、その他のおすすめの自己分析ツールと自己分析のやり方については以下の記事で詳しく解説しているので、読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ②:業界研究で業界について知る

志望業界が決まらない人のための業界の決め方のステップ2つ目は「業界研究で業界について知る」です。

この後のステップでやりたい事やキャリアビジョンを考えていく前に、まずは情報を蓄えておく必要があります。

ここでしっかり業界研究が出来ていれば、この後のステップもスムーズに進むようになります。

業界研究では、仕事内容、市場規模、将来性、求められる人物像などを調べておきましょう。

また、具体的な各業界ごとの特徴や動きを整理すると以下のようになります。

| 扱う商材 | |

| 有形商材 | メーカー、小売り、商社 |

| 無形商材 | サービス、ソフトウェア・通信、マスコミ |

| お金 | 金融 |

| 公共制度・行政サービス | 官公庁・公社・団体 |

また、それぞれの業界を社会の動きに分けると以下のようになります。

| 社会の流れ・動き | 具体的な内容 | 妥当業界 |

| 1.作る | モノやサービスを生み出す | メーカー |

| 2.集める・流す | 世界から調達し必要な場所へ供給する | 商社 |

| 3.届ける | 消費者に直接販売する | 小売 |

| 4.支える | 資金提供・生活サービス・IT基盤 | 金融、サービス、ソフトウェア・通信 |

| 5.伝える・整える | 情報発信、社会のルール運営 | マスコミ、官公庁・公社・団体 |

就活生ちゃん

就活生ちゃん

それぞれの業界が担っている役割が分かりました。

実際に短期のインターンシップ等に参加することで、その業界・企業への理解をより深めることもできるみたいです!

大学3年生の夏~冬に開催されるインターンシップには積極的に参加してみようと思います。

業界研究では、調べておくべき事ややり方がたくさんあります。

以下の記事では、業界研究のやり方と、企業研究のやり方が網羅的に解説されているので、ぜひ参考にしてみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ③:やりたいこと・やりたくないことを決める

志望業界が決まらない人のための業界の決め方のステップ3つ目は、「やりたいこと・やりたくないことを決める」です。

やりたいことが明確でないならば、やりたくない事を決めておくだけでも、選択肢を減らすことができ、業界を絞りやすくなります。

例えば、「転勤は無しがいいからこの業界は選択肢から外そう」のように「これだけは絶対嫌」という基準を持っておくと良いです。

各業界の良い所ばかり目について、志望業界が決まらないという就活生の方は、「やりたくない事・嫌な事」の軸を作ると選択肢をうまく減らすことが出来ますよ。

選択肢を広げるだけでは、志望業界が決まらないので、選択肢を絞るために「やりたくない事・嫌な事」の軸を作っておきましょう。

また、ここで紹介した5つの軸以外の自己分析も深めておけば、企業選びの軸をより一層、強いものにできますよ。

業界選びで失敗したくない人は、正しい業界の選び方や注意点が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ④:将来のキャリアビジョンを決める

志望業界が決まらない人のための業界の決め方のステップの4つ目は、「将来のキャリアビジョンを決める」です。

将来なりたい理想像が決まっていれば、そこから逆算してファーストキャリアとして入るべき業界や企業が分かってくるはずです。

例えば、「~の分野のスペシャリストになりたい」「30歳までに海外で働きたい」「営業経験を積んでから開発事業に携わりたい」などキャリアビジョンを設定しておきましょう。

就活で志望業界が決まらない就活生の方は、将来のキャリアビジョンから志望業界を決めるのもアリですよ。

「セカンドキャリア」「仕事内容」「勤務地」「役職」などのキャリアビジョンから考えてみましょう。

キャリアビジョンを作る時は、「何歳までに」という期限を作ると良いですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ⑤:優先事項や条件を決めて、志望業界を決める

志望業界が決まらない人のための業界の決め方のステップの5つ目は、「優先事項や条件を決めて、業界を決める」です。

給料、労働時間、転勤、福利厚生などは企業はもちろん各業界で大きく異なるため、それらの軸も志望業界を決める上では、重要な軸になるからです。

例えば、「給料よりも労働時間が少ない事を優先させたい」のように優先事項を挙げておくと、自分が行くべき業界も決まってきますよ。

自己分析や業界研究が終わったら、業界を絞っていきましょう。

最終的には、志望する業界を絞る必要があります。

以下の記事では、業界絞りで悩んだ時の対処法を解説しています。

ぜひ参考にしてみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

正しい業界研究のやり方や業界研究が簡単にできる裏技を知りたい人は、業界研究の流れや役立つツールも分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

【各業界についてざっくり解説】業界地図一覧表(主要企業も)

志望業界で悩むのは、各業界についてよくわかっていないことも原因の1つとして挙げられます。

そこで、以下に各業界の平均年収や特徴などを表にまとめました。

基本的に主要業界としてはメーカー、商社、小売、金融、サービス、マスコミ、IT(ソフトウェア・通信)、官公庁・団体・公社の8つに分類できるので、今回はこれらの業界についてまとめています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

| 【各業界についてざっくり解説】業界地図一覧表 | ||

| 業界 | 業界の平均年収 | 特徴 |

| メーカー | 465万円 | 勤務地:全国になりがち 残業時間:普通(他業界と比較して) |

| 商社 | 450万円 | 勤務地:主要都市、海外 残業時間:大手の商社は残業時間少なめ |

| 小売 | 501万円 | 勤務地:大きな転勤がないことが多い 残業時間:比較的少ない |

| 金融 | 440万円 | 勤務地:転勤を伴いがち 残業時間:普通 |

| サービス | 399万円 | 勤務地:大きな転勤はないことが多い 残業時間:不明 |

| マスコミ | 420万円 | 勤務地:大きな転勤はないことが多い 残業時間:比較的多い |

| IT(ソフトウェア・通信) | 444万円 | 勤務地:転勤がないことが多い 残業時間:業種によって大きく異なる |

| 官公庁・団体・公社 | 667万円(国家公務員) | 勤務地:転勤がある場合が多い 残業時間:比較的多い |

また、業界研究に役立つ本については以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

業界研究に悩んでいる人にオススメの記事一覧

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

自分にあった業界を選ぶのに役立つ記事

志望企業/業界への就職に役立つ記事

⇒【最新版】就活サイトおすすめ72選

⇒【新卒向け】逆求人サイトおすすめ30選

⇒【最新版】就活エージェントおすすめ15選

⇒【最新版】就活支援サービスおすすめ15選

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【じっくり】正しい業界研究のやり方4STEP

就活生ちゃん

就活生ちゃん

私は時間をかけてでも、正しく丁寧に業界研究を進めていきたいと考えています。

正しい業界研究のやり方や順番を教えてくれませんか?

業界研究は正しいやり方でやらないと会社選びを失敗してしまう可能性がありますよ。

正しい業界研究のやり方はこちらの4STEPです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- STEP①:業界を「絞らない」で全体像を把握する

- STEP②:業界ごとの特徴を理解する

- STEP③:自分にあった業界を2,3個に「絞る」

- STEP④:業界の成長性・将来性を調べて業界を「決める」

STEP①:業界を「絞らない」で全体像を把握する

正しい業界研究のやり方STEP①は、業界を「絞らない」で全体像を把握することです。

余計な先入観なく、フラットな状態で、たくさんの業界を知ることができるからです。

例えば、旅行が好きだから旅行業界という風に業界を絞ってしまうと、研究できる業界・企業の数も少なくなります。

また、他の業界の業務内容や今後の動向まで詳しく理解できません。

まず初めは、世の中にどんな業界があるのかという視点で業界の全体像を把握していきましょう。

初期段階では業界を絞らないで、とにかくたくさんの業界を知り、理解を深めることが大事ですね。

しかし、就活で最後まで業界を絞らないことには、デメリットもあるので、業界を絞らない正しい方法を知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

STEP②:業界ごとの特徴を理解する

正しい業界研究のやり方STEP②は、業界ごとの特徴を理解することです。

業界を絞る際に、業界それぞれを差別化する「判断軸」を持つためです。

業界ごとに「平均年収」や「扱う商品やサービス」等を比較しながら、業界の特徴を理解していきます。

そして自分の「就活の軸」と照らし合わせて、自分に合った業界を探していきましょう。

業界研究で調べるべきポイントは、この記事の後半で解説しているので、読み進めてくださいね。

また、志望業界がない人は、どのように業界研究を進めると志望業界が見つけ方が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

STEP③:自分にあった業界を2,3個に「絞る」

正しい業界研究のやり方STEP③は、自分にあった業界を2,3個に「絞る」ことです。

ある程度、業界を絞ることが「会社選びの第一歩になる」からです。

例えば、「1000社の中から1社」と「100社の中から1社」を選ぶのでは、業界・企業研究できる深さが変わります。

自己分析で理解した自分の性格や強みから、自分にあった業界を探しましょう。

そして、STEP2で理解した業界ごとの特徴と照らし合わせて、業界を2,3個に絞ってみましょう。

業界を絞る行動は、言い換えると、進路の選択肢を絞る行動なので勇気が必要です。

業界の絞り方に不安がある人は、絞る時期ややってはいけないことも分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

STEP④:業界の成長性・将来性を調べて、業界を「決める」

正しい業界研究のやり方STEP④は、業界の成長性・将来性を調べて、業界を「決める」ことです。

就活では1社を選ぶことが最終ゴールなので、最終的には業界も決める必要があるからです。

その時に、業界ごとの成長性や将来性を加味して、長期的な視点で業界を選ぶことを意識しましょう。

業界研究は「浅く広く」始めて、だんだんと「狭く深く」できるのが理想ですね。

業界選びで不安がある人は、業界選びの注意点や人気業界も分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

また、志望業界が決まらない・見つからない人は、対処法が分かるので、合わせてご覧ください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

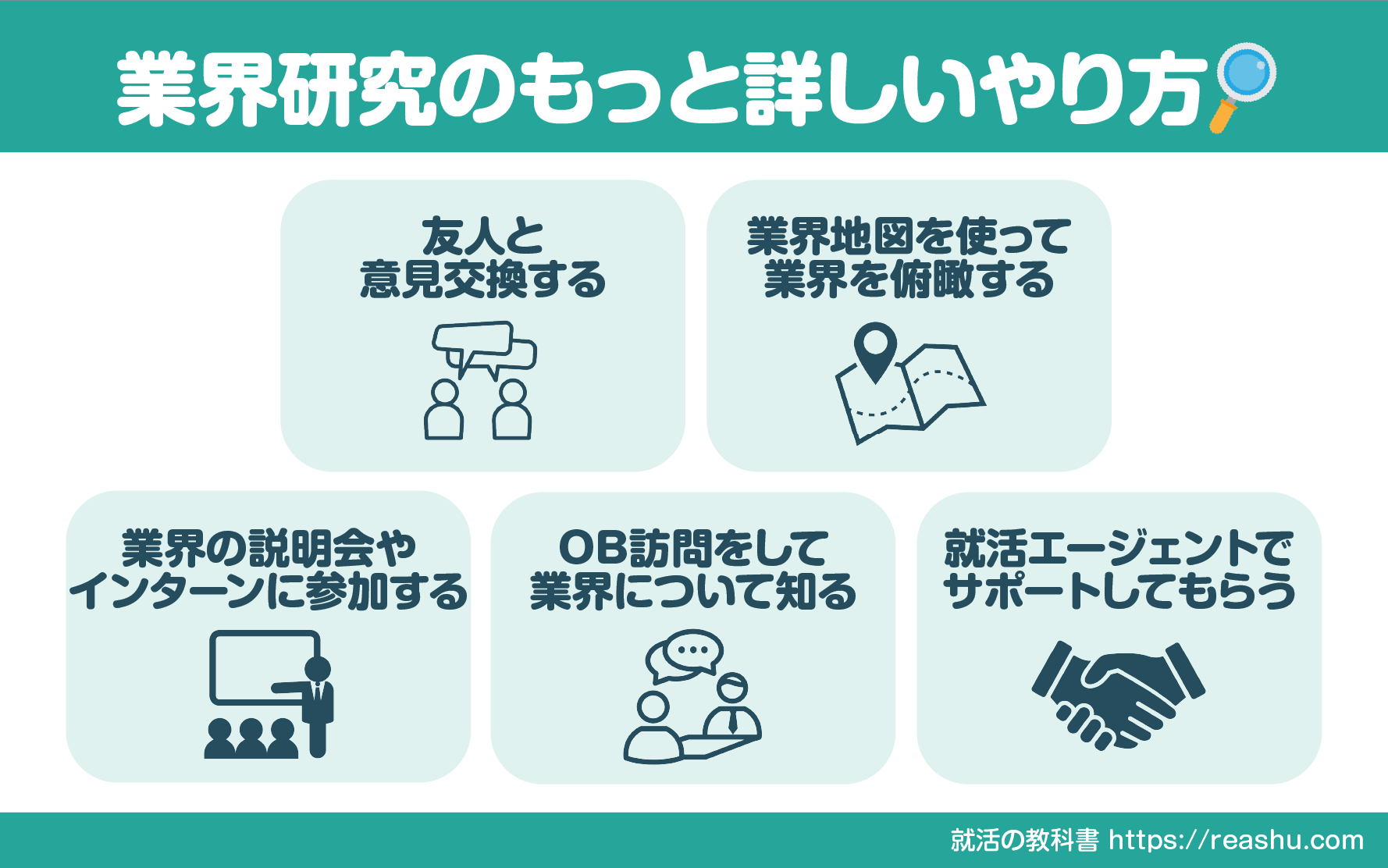

【志望業界が決まらない人必見】就活の業界研究のもっと詳しいやり方5つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

就活の志望業界を決めるために必要な業界研究のやり方と取るべき行動について教えてください。

ここでは、就活で志望業界が決まらない就活生が業界研究のためにとるべき行動を5つ紹介します。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- やり方①:友人と意見交換して興味を広げる

- やり方②:業界地図を使って業界を俯瞰する

- やり方③:各業界の説明会やインターンに参加する

- やり方④:OB訪問をして実際の業界について知る

- やり方⑤:就活エージェントでプロにサポートしてもらう

やり方①:友人と意見交換して興味を広げる

就活の業界研究のもっと詳しいやり方の1つ目は「友人と意見交換して興味を広げる」です。

就活で志望業界が決まらない就活生の方は、固定概念や自分の主観に支配されてしまっている場合が多いです。

まずは友人に自分の考えをぶつけてからアドバイスを受けたり、友人の業界の選び方について意見を聞いてみたりすると、客観的に自分を見つめ直すことが出来ます。

就活で志望業界が決まらない方は、業界研究に客観的な意見を取り入れるために、友人と意見交換してみましょう。

「それって、つまり~だということなんじゃない?」のように自分の考えを友人に客観的に言語化してもらうことが大切です。

ちなみに、あえて「業界を絞らない」で就活を進める方法もありますので、業界を絞らない就活のメリット・デメリットを知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

やり方②:業界地図を使って業界を俯瞰する

就活の業界研究のもっと詳しいやり方の2つ目は「業界地図を使って業界を俯瞰する」です。

業界地図には、ほとんど全ての業界の主要な企業が掲載されています。

業界地図を活用すれば、各業界の大まかな仕事内容や今後の動向が分かり、業界選びの方向性を決められます。

就活で志望業界が決まらない方は、一度、全業界を広く見て比較するために、業界地図を使って業界研究をしてみましょう。

先に自分の中で業界選びの基準を決めて、業界地図で業界を比較すると志望業界を決めやすくなりますよ。

業界地図を活用して業界理解と業界選びを進める人は、こちらから参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

やり方③:各業界の説明会やインターンに参加する

就活の業界研究のもっと詳しいやり方の3つ目は「各業界の説明会やインターンに参加する」です。

企業の方は、その企業や業界について学生に知ってもらう事を目的としてインターンシップを開催しています。

業界についての疑問点やはっきり知っておきたい事をインターンシップの際に質問してみるのも良いです。

ネットの情報だけに頼らず、ぜひインターンシップや説明会に参加して、積極的に企業の一次情報に触れながら業界研究を深めていきましょう。

まずは、気になる業界の中から各業界一社ずつくらいインターンシップに参加してみましょう。

インターンシップの探し方やおすすめサイト、合同説明会に参加するメリットについて徹底的に解説した記事があるので、ぜひ読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

やり方④:OB訪問をして実際の業界について知る

就活の業界研究のもっと詳しいやり方の4つ目は「OB訪問をして実際の業界について知る」です。

OBの方に実際に会ってみると、「実際にどんな感じで一日が過ぎていくのか」「あまり知られていない業界の実情」など生の情報を得ることができます。

OB訪問で生の情報を知ることで、それまで業界の事が分からず不安になっていた気持ちがスッキリします。

志望業界が決まらなくて悩んでいる人は、ぜひ、OB訪問をしてみてください。

OB訪問のやり方や役立つサイトについては以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「OB訪問をしたいけど、どうやってOBを探せばいいかわからない」という方には、Matcherがおすすめです。

Matcherは、出身大学が違う社会人にもOB訪問できるので、第一志望のOBを探しやすいですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

やり方⑤:就活エージェントでプロにサポートしてもらう

就活の業界研究のもっと詳しいやり方の5つ目は「就活エージェントでプロにサポートしてもらう」です。

就活エージェントとは、専属のキャリアアドバイザーによる就活のサポートを無料で受けられるサービスのことです。

業界研究をする時は、どうしても自分の主観的な考え方に支配されてしまいがちです。

業界が決まらない時は、業界研究に客観的な視点を取り入れるために就活エージェントを利用してみましょう。

おすすめの就活エージェントについては以下記事で詳しく解説しているのでぜひ読んでください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

特にキャリアチケットでは、完全無料で就活のプロからサポートを受けられるのでオススメです。

以下に、キャリアチケットについての記事も載せておくので、興味のある方はぜひ読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

⇒キャリアチケット概要:あなたには就活エージェント「キャリアチケット」がおすすめ!

⇒キャリアチケットの評判:【キャリアチケットの評判は?】就活生の体験談,口コミまとめ | 実際に利用した20卒にもインタビュー

キャリアチケット就職エージェントを利用してみたいと思った就活生の方は、こちらから直接、キャリアチケットのページへ移ることが出来ますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

自分の適性に合った業界を選ぶコツ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

業界研究において調べるべきことについて理解出来ました。

でも、自分に合っている業界がどれなのかが分からないです…。

自分に合った業界ってどうやって選べばいいんでしょうか?

分かりました。

それではこれから、自分の適性に合った業界を選ぶコツについて解説していきます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

コツ①:5年/10年後になりたい自分の姿を想像する

自分の適性に合った業界を選ぶコツ1つ目は、5年/10年後になりたい自分の姿を想像することです。

今の自分でイメージがつかない場合は、5年後、10年後になっていたい自分の姿を想像してみると行きたい業界がイメージしやすいです。

選んだ業界によって、得られるスキルや経験の種類は大きく違います。

たとえば「海外で活躍している」自分を想像したなら商社など海外駐在ができる業界が向いている可能性が高いです。

他にも「専門的なスキルを身につけて活躍している」自分を想像したならITや金融業界が向いている可能性が高いです。

また、自分のなりたい姿、つまりゴールがわからないまま初任給や知名度だけで選んでしまうと、入社後にミスマッチを感じやすいです。

自分のキャリアプランが実現できそうな業界を見つけるようにしましょう。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

たしかに、今の自分の選択が未来の自分を左右するんですよね。

ちゃんとなりたい姿を描いてみて、業界を決めようと思います!

コツ②:興味がある業界の共通点を書き出す

自分の適性に合った業界を選ぶコツ2つ目は、興味がある業界の共通点を書き出すことです。

3つくらい興味がある業界を挙げられたけどどの業界が自分に合っているかはわからない、という人は、興味がある業界の共通点を書き出すことで自分が何に惹かれているかが分かるはずです。

たとえば「変化が多い」「チームで動く」など自分が重視している軸が見えてくると、元々興味があった業界以外にも目を向けやすいです。

また、共通点を見つけることで自分の就活軸を同時に固めることもできます。

就活軸がしっかりしていると、面接で他に受けている企業について聞かれた時に「○○という点に惹かれてこれらの業界の企業を見ています」などと一貫性を持たせることができます。

無意識に持っていた自分のなかでの重視している軸を見つけることで、業界選びもぐっとやりやすくなりますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

コツ③:過去の経験から自分の就活軸を構築する

自分の適性に合った業界を選ぶコツ3つ目は、過去の経験から自分の就活軸を構築することです。

高校時代や大学時代で得た経験の中で、充実していたとき、逆にあまりストレスを感じていた時はどんな時だったかを遡ることで、自分に合った企業の特徴が見えてきます。

たとえば、学生時代はずっと運動部に所属していたという人は粘り強く、精神にタフであることが多いので、商社や営業職が向いている可能性が高いです。

過去の自分の経験から譲れない部分や、逆に許容できる部分を書き出し可視化することで、自分の就活軸が見えてきて自然と業界も絞られていきます。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

たしかに、過去の自分の体験を基にすることで説得力のある就活軸を構築することができますね!

文理別の業界の選び方

次に、文理別の業界の選び方について紹介します。

文系の学生と理系の学生で、業界の選び方が異なってきます。

なぜなら、業界が求めているスキルが文理別で違うからです。

まず文系の学生は、大学で学んできたことをそのまま活かすような職業に就くことはあまりありません。

企業側としても即戦力というよりは学生側のポテンシャルや人柄を見て採用するため、面接での魅力の伝え方が重要になってきます。

反対に理系の学生は、大学で研究していたことがそのまま仕事にも直結している場合が多いです。

そのため選考でも、大学で得た知識やスキル、研究内容などが見られています。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

文系と理系で就活の仕方もかなり変わってくるんですね…!

中には理系の学生が文系枠で就活をすることもありますよ。

どの道に進みたいかをきちんと考えて、業界や職種を選ぶようにしましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

業界研究で調べるべき項目5つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

世の中にはたくさんの業界があるのですね。

実際に、業界研究をする時の調べるべき項目があれば教えてほしいです。

業界研究では絶対に調べるべき項目がありますよ。

業界研究で調べるべき項目は5つあります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 項目①:ビジネスモデル

- 項目②:市場規模の成長性・将来性

- 項目③:扱う商品やサービス

- 項目④:平均年収・平均年齢

- 項目⑤:業界内の勢力関係(順位)

項目①:ビジネスモデル

業界研究で調べるべき項目1つ目は、ビジネスモデルです。

どのように価値(モノ・サービス)を提供し、収益を出しているかが、業界ごとに大きく異なるからです。

例えば、メーカー業界は、自社製品を売ることが利益に繋がりますが、広告業界では、他社製品を売ることが利益に繋がります。

また、他社製品を売るよりも、自社商品を売る方が、利益率が高く、その結果、会社としても好待遇であることもあります。

このように業界研究ではビジネスモデルを理解し、自分がどのようなビジネスに携わりたいかと照らし合わせる必要があるのです。

『会社四季報業界地図』では、各業界のビジネスモデルが解説されているので、ぜひ活用してみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

項目②:市場規模の成長性・将来性

業界研究で調べるべき項目2つ目は、市場規模の成長性・将来性です。

業界の動向や景気は常に変化しているため、中長期的な視点での業界研究が必要だからです。

特に、市場規模が成長するか、衰退するかによって、今後の仕事量やチャンスが自分に巡ってくる回数が変わったりします。

具体的には、たばこ業界は世の中の禁煙化により、どんどん市場規模が縮小していますが、通信業界は5GやIoT化により、ますます市場が拡大しています。

このように市場規模の成長性や将来性を加味して、中長期的な視点での業界研究を進めていきましょう。

転職を視野に入れて就活を進めている人は、特に新卒でどの業界を選び、市場価値を高めていくかが重要になっています。

市場が成長して、必然的にチャンスが多くなっている業界を探していきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

項目③:扱う商品やサービス

業界研究で調べるべき項目3つ目は、扱う商品やサービスです。

顧客に届ける価値である商品やサービスは、業界によって様々だからです。

例えば、メーカー業界は機械や製品の「モノ」を扱いますし、通信業界は電波回線やアプリなどの「無形商材」を扱います。

他にも、人材業界は「人が商品」、旅行業界は「プランと機会提供が商品」と業界によって様々です。

自分がビジネスとして扱いたい商品やサービスでないと、離職してしまう可能性が高まるので、業界選びの際は扱う商品やサービスを理解しておきましょう。

複雑なビジネスモデルの業界ほど、扱う商品やサービスも複雑になるので、分からないことがあれば社員やOBなどに聞いてみましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

項目④:平均年収・平均年齢

業界研究で調べるべき項目4つ目は、平均年収・平均年齢です。

業界ごとに年収や年齢が大きく異なり、必然的に待遇やチャンスの数が決まってしまうことがあるからです。

具体的には、コンサルティング業界や総合商社などは、参入障壁が高く、平均年収も高い代わりに、平均年齢も高いです。

一方で、介護業界や教育業界は、営業利益率が低いので、必然的に平均年収も低くなってしまうのです。

平均年収・平均年齢は数年で変わることのない数字なので、業界研究の際は必ずチェックするようにしましょう。

平均年収には、隠された落とし穴も存在します。

冷静に数字を見て判断したい人は、平均年収が高い企業の特徴や落とし穴が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

項目⑤:業界内の勢力関係(順位)

業界研究で調べるべき項目5つ目は、業界内の勢力関係(順位)です。

業界1位の企業とそれ以外の企業では、巡ってくるチャンスの量や規模に大きな違いがあるからです。

例えばあなたが、とにかくインターネットに広告を出したいと考えると、「信頼と実績がある業界1位の企業にお願いをしたい」と思いますよね。

同じようにどの業界でも、「業界1位かそれ以外か」は企業選びでも大切な基準になるので、業界研究の段階で業界内の勢力関係(順位)は理解しておきましょう。

『会社四季報業界地図』では、業界内の順位が企業ごとに書かれているので、効率的に業界研究をしたい人は、ぜひ活用してみてくださいね。

業界研究と同時に企業研究もしたい人は、企業研究のやり方が網羅的に分かるので、こちらの記事も読んでみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

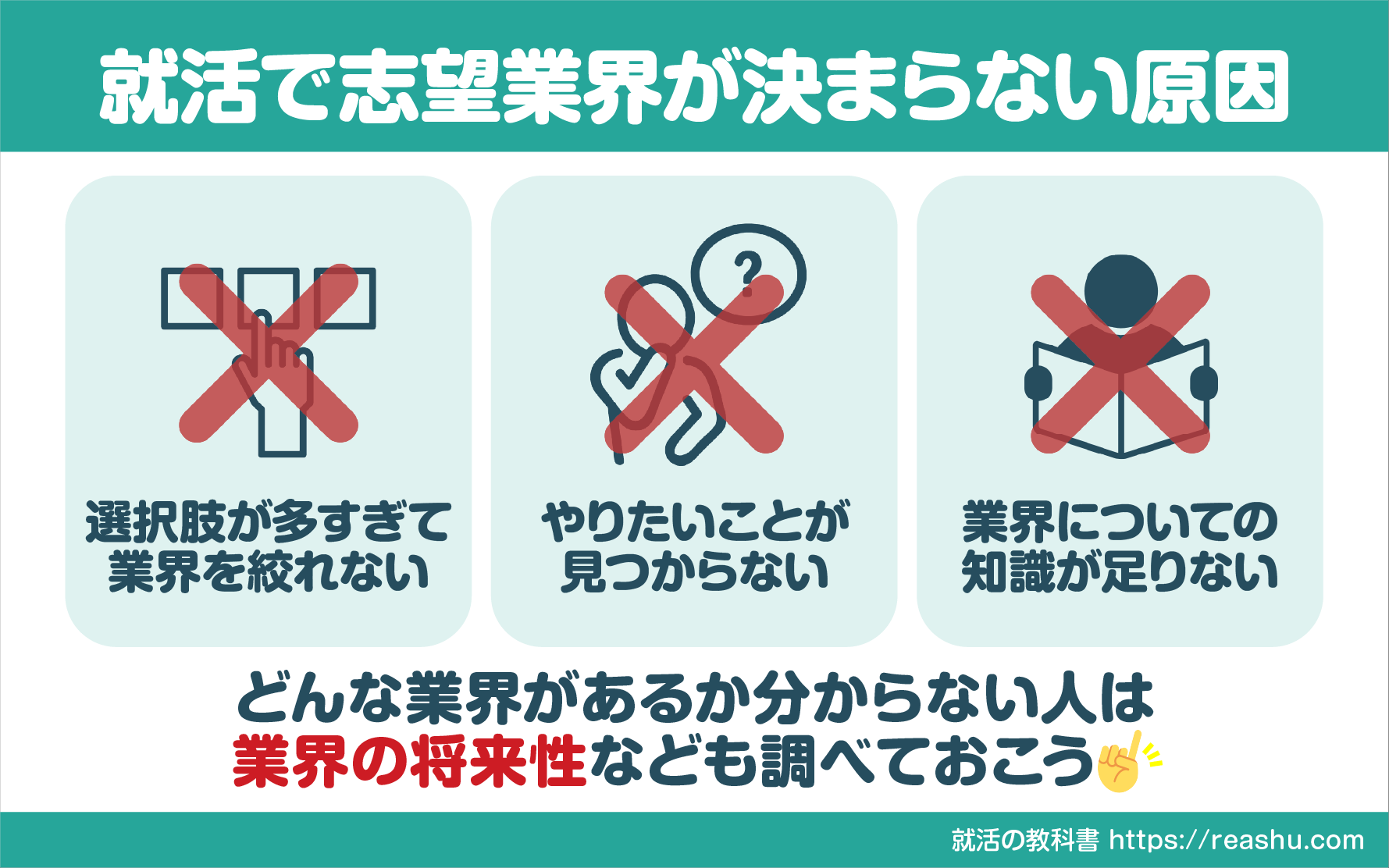

就活で志望業界が決まらない原因はこの3つ

志望業界が決まらない原因を考える前に、まずは前提として、就活で志望業界が決まらない主な原因を3つ紹介します。

まずは、自分がどちらのパターンで志望業界を絞れていないのか原因を把握しましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 原因①:選択肢が多すぎて、志望業界を絞れない

- 原因②:やりたいことが見つからない

- 原因③:業界についての知識が足りない

原因①:選択肢が多すぎて、志望業界を絞れない

就活の志望業界が決まらない原因の1つ目は「選択肢が多すぎて、志望業界を絞れない」です。

これは、どの業界も魅力的に見えて、なかなか志望業界を絞れないという状態です。

情報がたくさん集まっても、就活における自分軸が無いとどの業界もよく見えて志望業界が決まらなくなります。

例えば、「絶対にこれはやりたい、これはやりたくない」という判断基準を持つだけでも業界を決めやすくなります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

選択肢は多い方が良いような気もしますが、思い切って志望業界を絞る必要があります。

就活の軸をまだ見つけていない就活生は、以下の記事も読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

原因②:やりたいことが見つからない

就活の志望業界が決まらない原因の2つ目は「やりたいことが見つからない」です。

業界についての知識が足りていなかったり、自己分析不足だとやりたいことが見つかりません。

つまり、本当にやりたいことが無いのではなく、情報が足りていないだけです。

業界研究や自己分析をすれば、「自分はこんな事がやりたかったんだ」とやりたいことが見つかるはずです。

やりたい事を見つけるために情報収集をしっかりしましょう。

また、「ひとりで自己分析をするのは不安…」という就活生には『適性診断AnalyzeU+』がおすすめです。

適性診断AnalyzeU+を使うと、あなたの強みや弱みからやりたいことが明確になるので、まずは一度試してみてください。

やりたいことがない就活生は、以下記事でやりたいことの見つけ方について解説しているので読んでください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

原因③:業界についての知識が足りない

就活の志望業界が決まらない原因の3つ目は「業界についての知識が足りない」です。

業界によって働き方、仕事内容などは大きく異なるため、その情報がないと業界を決めにくいです。

また、違う業界を比較することで初めてそれぞれの業界の良さが分かってくることもあります。

業界研究のやり方としては、「業界地図」などの書籍を参考にしたり、OB訪問やインターンシップに参加したりする方法があります。

業界の将来性なども調べておくと良いですよ。

どんな業界があるか分からない人は、全業界一覧と各業界ごとの今後の動向が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

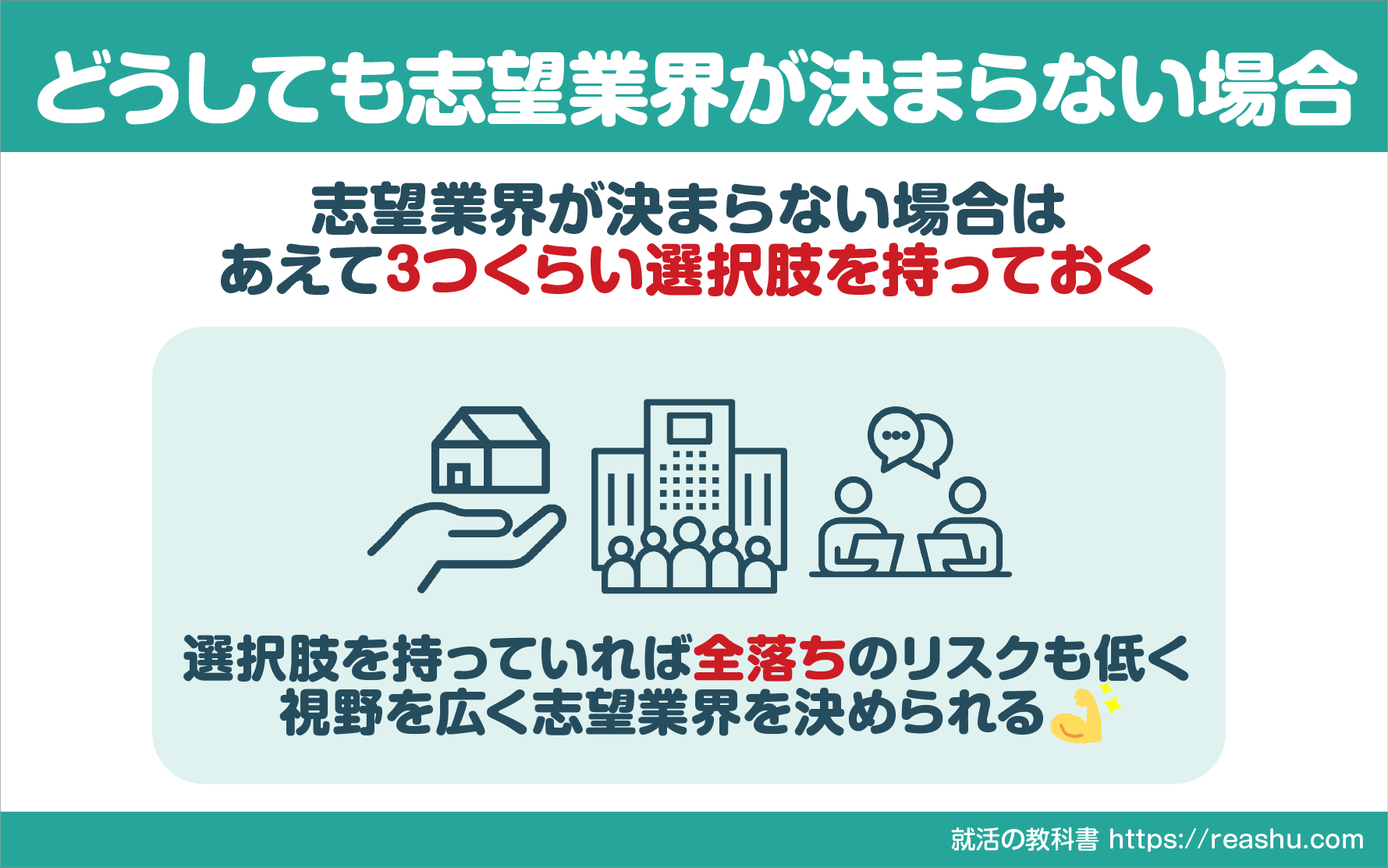

就活の志望業界が決まらない場合は、まずは3つ選ぼう

就活生くん

就活生くん

結局、志望業界が決まらない場合は、いくつ志望業界を持ってくのが良いのですか?

どうしても、志望業界が決まらないという就活生の方は、あえて1つに決めないで、3つくらいまでは志望業界を持っておくのがちょうどいいです。

3つ志望業界を持っていれば、全落ちするリスクも低くできますし、視野を広く持って志望業界を決めれます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

志望業界が見るからないと悩んでいる人は、行きたい業界を見つけるための手順が詳しく分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「志望業界 決め方」に関するよくある質問

就活生くん

就活生くん

最後に、志望業界の決め方に関して何か知っておくべきことがあれば教えてください!

それでは、志望業界の決め方に関するよくある質問をご紹介しますね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 質問①:志望業界はいつまでに絞ればいいの?

- 質問②:適性診断ツールを使って志望業界を決めても大丈夫?

- 質問③:志望業界がないとき、面接はどう乗り切ればいい?

- 質問④:インターンの時期に業界が決まらないのは大丈夫?

質問①:志望業界はいつまでに絞ればいいの?

「志望業界 決め方」に関するよくある質問1つ目は、「志望業界はいつまでに絞ればいいの?」です。

結論から述べると、「志望業界はこの時期までに絞るべき!」という明確な時期はありません。

また、就活が本格化する前に業界を絞りすぎると、志望業界が変わったときに柔軟に対応できなくなってしまうため、注意が必要です。

人によって違うので断言はできませんが、一般的には夏~秋のインターンシップを通して業界を絞っている人が多いイメージです。

ですので、インターンシップでは、「この業界は自分に向いているだろうか」ということを意識して参加することがおすすめです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

質問②:適性診断ツールを使って志望業界を決めても大丈夫?

「志望業界 決め方」に関するよくある質問2つ目は、「適性診断ツールを使って志望業界を決めても大丈夫?」です。

結論から述べると、志望業界を決める参考として適性診断ツールを使うのは良いでしょう。

適性診断ツールは自己分析として使うこともできますし、自分に向いている仕事が何かを探ることもできます。

ただし、適性診断の結果は100%正確なわけではないため、志望業界を決めるうえで適性診断に頼りすぎることは危険です。

そのため、適性診断ツールを使う際は、「あくまで参考に」ということを意識しておくことがおすすめです。

おすすめの業界診断ツールについては以下記事で詳しく解説しているので読んでください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

質問③:志望業界がないとき、面接はどう乗り切ればいい?

「志望業界 決め方」に関するよくある質問3つ目は、「志望業界がないとき、面接はどう乗り切ればいい?」です。

確かに、志望業界が定まっているほうが、志望度の高さをアピールしやすいかもしれません。

ですが、仮に志望業界がない場合でも、「就活軸」や「その企業を受けた理由」がはっきりとしていれば、大きな問題はないでしょう。

実際に私の周りでも、最後まで志望業界を絞らない代わりに、就活軸にマッチした企業のみ受けている友達がいました。

確かに志望業界を絞ると効率的に動けますが、無理に志望業界を絞るよりも「なぜその企業に行きたいのか」を言語化しておくことが大切ですね。

志望業界を定めない状態で面接を受ける際は、「就活軸」や「その企業を受けた理由」を言語化して臨みましょう!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

質問④:インターンの時期に業界が決まらないのは大丈夫?

「志望業界 決め方」に関するよくある質問4つ目は、「インターンの時期に業界が決まらないのは大丈夫?」です。

結論から述べると、サマーインターンの時期に業界が決まらないのは大丈夫です。

なぜなら、サマーインターンの時期はそれぞれの業界について知るために重要な時期だからです。

夏の間に業界ごとの特徴や実際の企業の雰囲気を見ることで、その後の業界選びに役に立てることができます。

ただし、秋冬インターンの時期までにはある程度業界を固めておくことをおすすめします。

なぜなら秋冬インターンの後には本選考が待っているので、それまでに業界を固めておくことが必要だからです。

サマーインターンの時期は特に業界については気にしなくて大丈夫ですが、秋冬インターンまでには業界を決めておきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

まとめ:志望業界が決まらない就活生は自己分析と業界研究のやり方を見直そう

いかがでしたか?

この記事では、就活で志望業界が決まらない原因とその対処法について解説しました。

合わせて、情報収集のための業界研究のやり方も紹介しました。

就活の志望業界が決まらない原因と対処法を押さえて、納得のいく業界選びをしましょう。

この記事を読むことで、皆さんの不安を解消することができましたら嬉しい限りです。