- 業界別向いている人の特徴

- メーカー:トレンドに敏感、ものづくりが好きなど

- 商社:語学力に自信がある、グローバルに関心があるなど

- IT:チーム活動が好き、新技術を取り入れられるなど

- 金融:冷静で責任感がある、数字が得意など

- 行きたい業界が見つからない原因は、「自己分析不足」「業界のイメージだけで判断している」

- 自分に合う業界を見つける方法は、「やりたくないことの明確化」「就活の軸を定める」など

- 志望業界がない場合、「年収が高い」「福利厚生が充実している」などで業界を選ぼう!

- 業界研究をするなら、まずは「適性診断AnalyzeU+」から始めよう

-

「自分に合った業界を教えてほしい」人におすすめの診断ツール

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き) -

【就活生/転職者】LINE適職診断

(あなたの強みを活かせる仕事を診断) -

【就活生/転職者】AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

【就活生】Lognavi WEBテスト

(言語・非言語118問,性格診断90問) -

【就活生】就活16タイプ性格診断

(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる)

-

【就活生】適性診断AnalyzeU+

-

「自分に合った優良企業に就職したい・就活を成功させたい」人がまず入れるべきツール(LINEで無料配布)

-

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題) -

【就活生/転職者】選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題) -

【就活生/転職者】面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策)

\ 大手/優良企業からスカウトが届くチャンスも! /

客観的な性格診断を受ける

客観的な性格診断を受ける

(適性診断AnalyzeU+)

公式サイト

(https://offerbox.jp/)

*251問の詳しい性格診断。スカウト機能付き! -

【就活生/転職者】隠れホワイト企業500選

この記事では、行きたい業界/企業の見つけ方を解説します。

併せて、行きたい業界・企業がない人が知っておくべきこと、行きたい業界・企業が見つからない原因を紹介します。

ちなみに、「自分に合った業界が知りたい」「自分の強みがわからない…」という方は、100万人のデータからあなたの強みや性格を分析する「適性診断AnalyzeU+」などで自己分析を終わらせましょう。

い!

この記事を最後まで読めば、行きたい業界・企業を見つけることができます。

「行きたい業界/企業がないので、ちゃんと就職活動ができるか不安…」のような悩みを持っている就活生は、ぜひこの記事を最後まで読んで下さ

目次

■名前:永田修也

■資格:キャリアコンサルタント(登録番号:17078719)

■プロフィール

「20代で管理職を経験するも、製造業、アパレル、福祉と業界を転々とし、組織における悩みを抱え「軽度のうつ病」「メニエール症候群」を自身で経験しキャリアの在り方を深く考える。カウンセラーとして開業後、仕事に悩むクライエント20〜30代を中心に相談業務を開始し、現在も相談業務と並行しながらボランティアでのカウンセリングにも従事。カウンセラーYouTuber、ブログメディア運営、ウェブサイト制作なども行っており、IT分野でも今後幅広く活動を視野に入れている。」

行きたい業界や企業がなくても就活はできる

就活生ちゃん

就活生ちゃん

行きたい企業も業界もないし、もうどこでもいいかも・・・

就活生くん

就活生くん

僕も志望業界を絞ることができていないから、就職活動ができないな・・・

そんなことはありませんよ。

行きたい業界・企業が分からない人が多くいますが、行きたい業界や企業が無くても就活をすることはできます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

結論、行きたい業界や企業が無くても就活をすることはできます。

なぜなら、働くことにおいて業界だけを重要視する必要はないからです。

例えば、行きたい業界・企業はわからないけれど、働くならばとにかくたくさんお金が欲しいという人がいるのであれば、給料の高い職種や企業を選べばいいわけです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

行きたい業界・企業がない就活生は、いまから解説することを知っておけば、楽な気持ちで就活を進められます。

では見ていきましょう!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

大学生の方はこちらのアドバイスも参考にしてみてください。

自分のやりたいことや就活の準備方法が分からない大学生へ伝えたいアドバイスまとめ

働いたことがないから行きたい業界や企業がないのは当たり前

行きたい業界・企業がない人が知っておくべきことは「働いたことがないのだから当たり前」です。

実際に社会に出て働いたことがないのだから自分が行きたい業界・企業が決まっていなくても何もおかしくありません。

逆に、行きたい業界・企業が決まっている人のほうが少ないぐらいです。

つまり、行きたい業界・企業が分からないことで不安になる必要は全くありません。

これが転職活動中であるならば業界が決まっていないことは問題ですが、新卒の就活では業界を意識する必要はありません。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ただし、注意点はあります。

自分に不向きだと思う業界や企業は見つけておくようにしましょう。

就職活動をする上で、行きたい業界・企業がないのはそこまで重要ではないと言ってきましたが、自分が嫌だと思う業界は選ぶ必要はありません。

例えば、行きたい業界・企業ではない会社から内定を貰ったとして、「早く就職活動を終わらせたい」「大手だから」と言って内定承諾をすることは危険です。

人間には誰しも向き不向きがあるため、自分が向いていないと思う業界を選択することは避けましょう。

たとえ、就職活動を早く終わらすことができたとしても、入社して数か月で辞めてしまっては意味がありません。

そのため、しっかりと自分が行きたいと思った業界、企業に行きましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ただしなんとなくで選ぶと後悔する可能性がある

ただし、なんとなく業界・企業を選んでしまうと、企業の文化や働き方、やりたい仕事との合致度合いが低く、自分にとって合わない職場環境で働くことになってしまう可能性があります。

たとえば、高収入や名門企業といった一面だけに目がいき、自分の志向に合わない企業に入社してしまい、後悔するケースがあります。

選択する企業・業界についてしっかりと考え、自分自身が納得できる選択をすることが大切です。

行きたい業界・企業がないままなんとなくで就活してしまうのはもったいないです。

ここから先は、行きたい業界・企業を見つける方法について色々紹介していきます!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

行きたい業界・企業が見つからない原因と対策

就活生ちゃん

就活生ちゃん

就職活動を始めて少しは経っているのですが、なぜ自分が行きたい業界・企業が見つけれないのかが理解できていません。

私の就活の仕方がダメなのでしょうか?

決してあなたの就活の仕方が間違っているわけではありません。

行きたい業界・企業が見つからない原因として、あなたの自己分析のやり方と固定概念が影響していると思われます。

では、行きたい業界・企業が見つからない原因とその対策について解説していきますね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 原因①:自己分析が足りてない⇒自己分析ツールを使おう

- 原因②:業界のイメージだけで判断している⇒説明会やOB訪問をしよう

- 原因③:1社の説明会だけで判断している⇒複数の説明会に行こう

ちなみに、自分に合った業界をすぐに知りたい人は「AI業界診断ツール」がおすすめです。2択の質問を10個答えるだけであなたに適した業界や職種の傾向がわかるので、気軽に利用してみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

原因①:自己分析が足りてない⇒自己分析ツールを使おう

行きたい業界・企業が見つからない理由1つ目は「自己分析が足りていない」です。

自己分析はもう済ませた方もいると思いますが、自己分析は常にやっておかなければいけません。

僕自身も就職活動中は何度も自己分析をしましたし、就活を終えて4か月程経った現在も就活をしている時とはまた考えが変わっています。

業界研究も同じで、常に様々な業界と自分を照らし合わせておく必要があるのです。

自己分析には完結がないので、自分が腑に落ちるまで長いスパンで行っていきましょう。

自己分析が足りていない人は、まずは自己分析ツールを使ってみましょう!

行きたい業界・企業がない人がするべき自己分析のやり方で詳しく説明します!

また、自己分析をしたい就活生が必ず使うべき自己分析ツールは『適性検査AnalyzeU+』です。

適性検査AnalyzeU+は就活生の2人に1人が利用しており、とても信頼度の高いサイトであると言えます。

まずは一度利用してみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

原因②:業界のイメージだけで判断している⇒説明会やOB訪問をしよう

行きたい業界・企業が見つからない理由2つ目は「業界のイメージだけで判断している」です。

業界にはそれぞれイメージがありますが、イメージを鵜呑みにしてしまうことは危険です。

たとえば、広告業界は激務で常に終電で帰っているようなイメージがありますが、実はそうでもなく、電通は夜10時以降は働いてはいけないというルールが作られたほどです。

このようなイメージを鵜呑みにしてしまうと、自分の時間を大切にしたいと思っている学生には広告業界が行きたい業界・企業には入りたくないかもしれませんね。

そのため業界特有のイメージをそのまま受け入れてしまうのではなく、説明会やOBOG訪問を行い、より深く知りましょう。

一般的には広告業界はキラキラした業界だというイメージがありますが、キラキラしているような人は一部だけで、意外と普通の人も多いと言われています。

どんな業界があるか分からない人は、全業界一覧と各業界ごとの今後の動向が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

原因③:1社の説明会だけで判断している⇒複数の説明会に行こう

行きたい業界・企業が見つからない理由3つ目は「1社の説明会だけで判断している」です。

業界の雰囲気を知るために説明会に行くと思いますが、1社の説明会に行っただけで、業界全体を理解したつもりになるのは避けましょう。

例えば、不動産業界の企業の説明会に行ったとして、たまたまそこの会社の雰囲気が合わなかっただけで、ほかの不動産会社では社風があっている可能性があります。

つまり、業界全体で判断するのではなく、行きたい業界・企業がない人は企業単位で見るように心がけましょう。

あくまで目安ですが、行きたい業界・企業が見つからない人は各業界ごとに2社は説明会に行くようにしましょう。

正しい業界の絞り方を知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

主に決めつけや先入観があるために「この業界には行きたいと思えないな」という気持ちになってしまっている事が多いと思います。

各業界ごとに自分がどんなイメージを持っているのか紙に書き出してみるのも方法の1つですね。

「監修者」永田修也さん

「監修者」永田修也さん

原因④:就活を間違えなくない不安がある⇒完璧はなく修正もできる

行きたい業界・企業が見つからない理由4つ目は「就活を間違えなくない不安がある」です。

就職先を間違えたくないと考える人は多いですが、初めから自分が納得できる就活を実現できる人はごく少数です。

多くの人は、さまざまな企業を見て自分に合った環境を探しながら、異動や転職などを通じて理想のキャリアプランに近づいていきます。

特に現在は転職市場が活発で、20代でのキャリアチェンジも一般的になっています。

大切なのは、最初から「100%の正解」を求めるのではなく、「今の自分にとって最適な選択」を見つける意識です。

就職はゴールと捉えてしまいがちですが、スタートであると考えるようにしましょう。

また失敗ではなく「経験の積み重ね」と考えることで、就職活動への過度な不安を減らせますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

自分に合う業界の見つけ方6ステップ

就活生くん

就活生くん

行きたい業界・企業がない場合でも就職活動ができることはわかりました。

でも行きたい業界・企業はどのように見つけていけばよいのでしょうか?

やはり、行きたい業界・企業を決めておいた方が良いのは事実です。

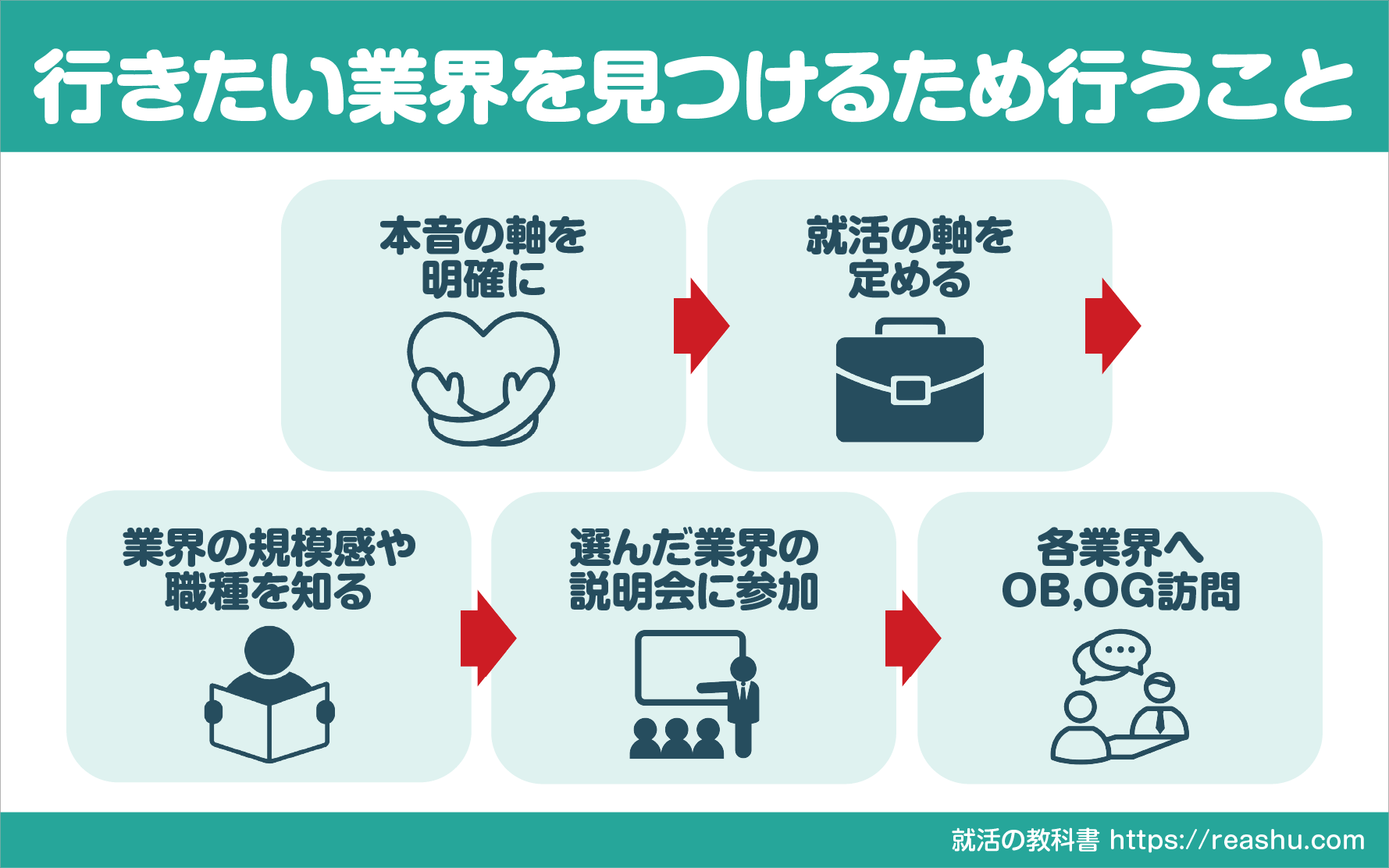

そこで、次は行きたい業界・企業を見つけるために行う6つのステップについて解説していきます。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- ステップ①:やりたくないこと=「本音の軸」を明確にする

- ステップ②:就活の軸を定める

- ステップ③:軸の優先順位をつける

- ステップ③:業界の規模感や職種を知る

- ステップ④:選んだ業界の説明会に行ってみる

- ステップ⑤:各業界へOBOG訪問をしてみる

ステップ①:やりたくないこと=「本音の軸」を明確にする

行きたい業界・企業を見つけるために行うステップ1つ目は「やりたくないこと=本音の軸を明確にする」です。

やりたいことを見つけるのは難しいですが、やりたくないことは簡単に見つけれますよね。

例えば、黙々と作業をしていることが好きで、人と話すことが苦手な人の場合は営業などの職種は向いていない可能性があります。

つまり、自分がやりたくないことを紙に書き出してみて、それをメインで行っている業界は選択肢から除いていくという作業は、行きたい業界・企業がない人がするべき第一ステップなのです。

- 人と話すのが苦手だから、接客はしたくない

- 体力がないから、立ち仕事はしたくない

- 転勤したくないから、全国転勤の会社は嫌

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

最初の段階では、業界を絞らないで自己分析と業界研究を進めていきましょう。

業界を絞らないで就活することが不安な人は、業界を絞らないメリット・デメリットが分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ②:就活の軸を定める

行きたい業界・企業を見つけるために行うステップ2つ目は「就活の軸を定める」です。

就活の軸とは、会社選びや仕事選びの自分なりの基準のことです。

就活の軸が定まっていれば、行きたい業界・企業がない場合でも企業を選びやすくなるからです。

就活の軸が「自分の強みであるコミュニケーション力を活用できること」だと定めている場合、不動産営業でも金融業界としての営業でも当てはめることができます。

当然、業界によってはコミュニケーション力として求められる種類が異なりますが、就活の軸を定めておけば行きたい業界・企業がない場合でも自分に合った企業を見つけることはできます。

就活の軸を定めることは就職活動をする上で必要不可欠なことなので、行きたい業界・企業が分からない人も就活の軸はきちんと持っておきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ③:軸の優先順位をつける

行きたい業界・企業を見つけるために行うステップ3つ目は「軸の優先順位をつける」です。

「ホワイトな企業で楽しく働きたい」「忙しくてもいいからとにかく給料の高い職場で働きたい」など様々な価値観がありますが、人によってこれらの価値観は異なります。

そのため、行きたい業界・企業を見つけるためにはこのような軸の自分だけの優先順位を見つけておくことが大切です。

優先順位をつけておくことで、迷うことが無くなり自分に合った企業が見つけやすくなります。

価値観の例を一覧にまとめてみたのでぜひ参考にしてください。

| 価値観一覧 | |

| 仕事 | プライベート |

| 給与・待遇 | 家族との時間 |

| 労働時間・働き方 | 子育ての制度 |

| 成長環境 | 趣味・余暇 |

| 安定性 | 健康 |

| 社会貢献性 | 居住地 |

| 社風 | 自由度 |

この軸はインターンに参加したり様々な企業の選考を進めていく中で変化していきます。

5年後、10年後の自分がどうなっていたいか、自分にとって最善の道を考えて行動していきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ④:業界の規模感や職種を知る

行きたい業界・企業を見つけるために行うステップ4つ目は「業界の規模感や職種を知る」です。

就活の軸を定めたところで、業界の規模感や職種を知っていなくてはどの部分が合致しているのかが分かりません。

大きな規模の市場で働いてみたい人もいれば、まだあまり知名度のないベンチャー企業で自らが切り開いていきたい人もいるはずです。

その中でも自分が求めている職種があるのかないのかということは調べる必要があるのです。

つまり、自分が企業に求める条件を理解するだけでなく、業界や企業についても知ることで、自分に合った業界/企業に行ける可能性がグッと高まります。

この段階では仮説でもいいので、「行きたい業界・企業を選ぶ」という行動が大切です。

業界が選べない人は、業界の選び方や注意点が分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ⑤:選んだ業界の説明会に行ってみる

行きたい業界・企業を見つけるために行うステップ5つ目は「選んだ業界の説明会に行ってみる」です。

自分が興味のある業界が何となくわかったうえで、次はその業界の企業説明会に参加してみましょう。

説明会に参加してみることで、選んだ業界や企業について理解することができ、自分の就活の軸と合致しているかが分かります。

そのため、選んだ業界や興味のある企業の説明会には積極的に参加してみましょう。

時間に余裕のある人は、あえて自分が行きたいと思っていない業界の説明会に行ってみてください。

最初から行きたくない業界と決めつけるのではなく、もしかすると新たな発見がある可能性もあります。

志望業界の決め方を知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ステップ⑥:各業界へOB、OG訪問をしてみる

行きたい業界・企業を見つけるために行うステップ6つ目は「各業界へOB、OG訪問をしてみる」です。

説明会では業界の良い部分しか聞くことができませんが、OB、OG訪問では業界のリアルを聞くことができるからです。

実際、私が就活生の時は様々な業界のOB、OGの方々に面談をしていただきましたが、各業界について自分が何となくイメージしていたことが覆ることが度々ありました。

例えば、マスコミ業界は労働時間が長いイメージがあったのですが、OB訪問をしたところ、最近はワークライフバランスを重視した取り組みを実施していることが分かりました。

また、そのOB、OG訪問により行きたい業界・企業と行きたくない業界を選別することもできたので、本当のリアルを知りたいのであれば、OB、OG訪問は絶対に行くべきです。

説明会に参加して特に気になった業界、企業があるのであればさらに深く知るためにOB、OG訪問を行いましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

特に最後に書かれている「OB・OG訪問」は、迷いがある段階では非常に重要かと思います。

1人で解決しようともがき苦しんで頭だけで考えているよりは、実際の生の声を聞いてみたり、その先輩の表情や仕事への姿勢なんかも肌で感じることができるでしょう。

じっとしているよりも、行動することで解決の糸口が見つかる可能性は高まります!

「監修者」永田修也さん

「監修者」永田修也さん

正しい業界研究のやり方や業界研究が簡単にできる裏技を知りたい人は、業界研究の流れや役立つツールも分かりますので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

業界研究に悩んでいる人にオススメの記事一覧

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

自分にあった業界を選ぶのに役立つ記事

志望企業/業界への就職に役立つ記事

⇒【最新版】就活サイトおすすめ72選

⇒【新卒向け】逆求人サイトおすすめ30選

⇒【最新版】就活エージェントおすすめ15選

⇒【最新版】就活支援サービスおすすめ15選

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

【業界別】向いている人の特徴一覧

ここからは、業界別に向いてる人の特徴を紹介していきます。

自分が興味のある業界と、自分の性格を照らし合わせてみてくださいね!

もちろんここで挙げるのは一例なので、他にも向いてる人の特徴はたくさんあります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

①:メーカー業界に向いている人の特徴(トレンドに敏感な人など)

- ものづくりが好き、手を動かすのが好きな人

- 自社の商品や製品が好きな人

- 新しいものやトレンドに敏感な人

メーカーには製造や営業、企画や事務など様々な職種があります。

共通しているのは「ものづくり」に携わること、常にトレンドを追うことです。

メーカーは時代のニーズに合わせた商品を作るためにアンテナを張る必要があります。

流行りものが好きな人、何かを作るのが好きな人には向いていますね!

特に製造系の職種の場合は、手先が器用な方も向いています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

②:商社業界に向いている人の特徴(語学力に自信がある人など)

- グローバルに関心がある人

- 語学力に自信がある人

- コミュニケーション能力が高い人

商社はグローバルな市場を相手にしているので、語学力やコミュニケーション能力が求められます。

海外出張や駐在の機会も多いので、ストレス耐性も求められます。

商社で活躍したいという強い気持ちと、アクティブさが求められる業界ですね。

体育会系の人が多い業界でもあるので、体力はしっかり付けておきたいところです。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

③:IT業界に向いている人の特徴(チーム活動が好きな人など)

- チームで活動するのが好きな人

- 新しい技術や知識を取り入れられる人

- 企業や個人の課題解決をしたい人

IT企業ではチームを組んでプロジェクトが進んできます。

さらに技術は常にアップデートされるので、新しい知識を学び続ける必要があります。

そのため、チームワークや学ぶことが好きな人には向いています。

技術やシステムに興味がある人は、もちろん向いているでしょう。

ですがそうでなくても、学ぶ意欲がある人は活躍できる業界です。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

④:金融業界に向いている人の特徴

- 冷静で責任感がある人

- 数字が得意な人

- 細かい作業が得意な人

金融業界は、1つの操作ミスが大きな損失を招きます。

お客様の大切な資産や人生を預かる仕事でもあるので、責任感が求められます。

また、数字が得意な人は重宝されるでしょう。

銀行や保険など金融業界にも様々な仕事があります。

どの仕事にも、数字への慣れと責任感は求められるでしょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

【興味のある業界や企業がない人向け】業界/企業の選び方の軸まとめ

就活生くん

就活生くん

上で紹介されたステップで見つけようとしたけど見つけられなかったです・・・

どうしても行きたい業界や企業がないという就活生は、以下の基準から業界や企業を選ぶのもおすすめです。

詳しい解説と、具体的にどのような企業や業界があるのか解説していますのでぜひ参考にしてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

選び方①:ホワイト業界/企業から選ぶ

選び方1つ目は、ホワイト業界/企業から選ぶです。

ホワイト企業とは、残業時間が短い企業や、年収の高い企業、福利厚生が整っている企業などを指します。

ホワイト企業であれば、長く働きやすいので、行きたい業界や企業がない就活生にはおすすめです。

- 平均残業時間が短い(月25時間以下など)

- 福利厚生が充実している(家賃補助や育休産休など)

- 入社後3年の離職率が低い(辞める人が少ない)

ホワイト企業を知りたいという就活生は以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ読んでみてください。

選び方②:年収の高い業界/企業から選ぶ

選び方2つ目は、年収の高い業界/企業から選ぶです。

就活の軸でよく挙げられるのが、「年収が高い」ことです。

平均年収が高いということは、業績が安定していて社員の生活水準も高いと言えます。

参考までに、平均年収が高い業界ランキングは以下のようになっています。

| 順位 | 業界名 | 平均年収 |

|---|---|---|

| 1位 | コンサルティング | 1,316 |

| 2位 | 総合商社 | 1,232 |

| 3位 | 放送 | 879 |

| 4位 | 携帯電話事業者 | 839 |

| 5位 | 投資事業・投資ファンド | 815 |

| 6位 | メガバンク | 798 |

| 7位 | 石油 | 784 |

| 8位 | 海運 | 776 |

| 9位 | 証券 | 755 |

| 10位 | 総合重機 | 745 |

年収の高い業界や企業について、さらに知りたいという就活生は以下の記事を読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

選び方③:業務内容から選ぶ

選び方3つ目は、「業務内容から選ぶ」です。

上でも述べたように、人によって向いている業務と向いていない業界があります。

例えば接客が好きな人はサービス業が向いている、数学が苦手な人はマーケターは向いていない、など自分の特性と照らし合わせて考えてみましょう。

- ①:働いていてやりがいを感じそうな仕事

- ②:ストレスを受けにくい仕事

- ③:自分の強みが生きる仕事

- ①:自分の苦手分野に関わる仕事

- ②:ストレスが大きくかかる仕事

- ③:楽しさややりがいを感じられない仕事

自分に向いている仕事を知りたいという就活生は以下の記事を読んでみてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

選び方④:これから伸びる業界/企業から選ぶ

選び方4つ目は、「これから伸びる業界/企業から選ぶ」です。

これから伸びる業界や企業で働くと、年収が上がりやい、転職しやすいなど多くのメリットがあります。

これから伸びると言われている業界をまとめました。

- 業界①:IT業界

- 業界②:EC業界

- 業界③:医療業界

- 業界④:農業業界

- 業界⑤:エンタメ業界

- 業界⑥:物流業界

- 業界⑦:ロボット業界

- 業界⑧:フリーランス産業

これから伸びる業界を知って就職したいという就活生は以下の記事を読んでみてください。

1つ1つの業界が伸びる理由なども、解説しています。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

選び方⑤:得意なことを活かせる業界/企業から選ぶ

選び方5つ目は、「得意なことを活かせる業界/企業から選ぶ」です。

志望業界がない場合は、自分の得意なことは何かを振り返り、それを活かせる仕事を探してみましょう。

得意なことを活かせる仕事に就職すると、仕事で結果が出やすく、評価もされやすいので、楽しく働ける確率が高いためです。

自分の得意なことがわからないという就活生は、以下の質問を自分に投げかけてみてください。

自分の得意なことが見つかる質問

- 他の人よりも、ちょっとだけ上手なことは?

- 他の人よりも、ちょっとだけ詳しい分野は?

- 他人から褒められた経験は?

- 日頃の生活でついついやってしまうことは?

- 寝食を忘れて取り組めることは?

上記の質問の答えは、自分の得意なことに繋がっている場合が多いです。

ぜひ試してみてくださいね。

「得意なこと=長所」と言い換えることもできます。

自分の長所の見つけ方は、以下の記事で詳しく解説しているので、合わせて読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

選び方⑥:スキルが身につく業界/企業から選ぶ

選び方6つ目は、「スキルが身につく業界/企業から選ぶ」です。

なぜなら、専門知識や経験、技術、資格など、身につくスキルを重視して仕事を選ぶと、あとで転職したくなったときや、独立したくなったときに役立つからです。

研修などの人材教育や自己啓発、資格取得に力を入れている企業なら、給料をもらいながら専門知識や経験を積めるというメリットがあります。

身につけたスキルは、人生のあらゆる場面で自分を助けてくれます。

自分の人生を充実させるために、「どんなスキルが必要か」「どんな仕事なら欲しいスキルが身につくか」を考えてみましょう。

経験&知識ゼロの状態から丁寧に教育してもらえるのは、新卒の就活生の大きな特権です。

その特権を、最大限活かせる企業を探してみてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

業界一覧/特徴

就活生ちゃん

就活生ちゃん

そもそも、業界ってどんなものがあるんでしょうか?

それでは、業界一覧とその特徴について解説していきますね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活における業界とは、主に以下の13つを指します。

- コンサル・シンクタンク

- 金融

- メーカー

- 商社

- IT・通信

- 広告・マスコミ

- 人材・教育

- インフラ・交通

- 不動産・建設

- 旅行・観光

- ブライダル・美容・くらし

- 医療・福祉

- 小売・流通

また、それぞれの特徴は以下のようになっています。

| 業界 | 特徴 |

| コンサル・シンクタンク | 企業や行政の 経営課題を可視化し、ソリューションを提供するプロフェッショナルサービス。 |

| 金融 | 銀行・証券・保険など資金の仲介機能を担い、経済全体のキャッシュフローを支える。 |

| メーカー | 製品のバリューチェーン(企画・研究開発・生産・販売)を担う。 |

| 商社 | 世界規模でモノやサービスのトレーディングと事業投資を行う。 |

| IT・通信 | DXやAIなど先端技術で社会のデジタル化を推進する成長産業。 |

| 広告・マスコミ | メディアを通じて情報発信・マーケティングを行う創造産業。 |

| 人材・教育 | 人と企業をつなぎ人的資本の成長を支えるサービス業。 |

| インフラ・交通 | 電力・鉄道など社会基盤を担う安定性の高い産業。 |

| 不動産・建設 | 土地や建物の価値創造を通じ都市や暮らしを形づくる産業。 |

| 旅行・観光 | 体験型サービスを提供し人々の余暇や交流を支える産業。 |

| ブライダル・美容・くらし | ライフイベントや生活を豊かにする感性型サービス業。 |

| 医療・福祉 | 病院、介護施設、福祉サービスなど 人の生命や生活を直接支える分野。 |

| 小売・流通 | コンビニ、スーパー、百貨店、ECなど消費者との最終接点を担う。 |

就活生ちゃん

就活生ちゃん

業界ってよく聞くんですが何を指すものなんだろうと思っていたので、一覧でまとめられているのとても助かります!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリ

就活生くん

就活生くん

自己分析と言われても、やったことないんですけど。。。

まず何から始めたらいいでしょうか?

たしかに自己分析は0から自分の力だけでやるのは難しいです。

そこでここからは、「行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリ」を5つ紹介します!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

ツール①:適性診断AnalyzeU+(100万人のデータから業界診断)

- 100万人のデータから診断してくれるので、信頼性が高い

- 質問数が多いため、SPIの性格検査の練習ができる

- アピールすべき強みがわかるので、自己PRが書きやすくなる

- プロフィール入力をすると優良企業からスカウトが届く

行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリの2つ目は「適性診断AnalyzeU+」です。

適性診断AnalyzeU+は、100万人のデータをもとに251問の質問から自分の性格を詳しく検査してくれます。

ツール②:キミスカ適性検査(5分で9つの観点から業界を診断)

- 5分で回答できるのに、9つの観点で詳しく分析してもらえる

- グラフで結果が一目で判断できる

- 今までの選考結果をアピールして、選考をスキップできる

行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリの4つ目は「キミスカ適性検査」です。

キミスカ適性検査は、150の質問に回答することで、あなたがどんな傾向があるか9つの観点で診断してもらえます。

ちなみにキミスカは企業からオファーがもらえる逆求人サービスです。

キミスカ適性検査で診断される9つの観点は、以下になります。

- 性格の傾向

- 意欲の傾向

- 思考力の傾向

- ストレス耐性

- 価値観の傾向

- 職務適性

- 戦闘力

- 虚偽回答の傾向

- 人物像及び人材活用に関するコメント

ツール③:性格適性診断(就活の教科書公式LINE)

- 質問数が少なく手軽に自己分析ができる

- 「性格適性診断」なら面接・ESで好印象な強みが分かる

- 面接でアピールすべきポイントがわかるので、自己アピールしやすい

- 意中の企業から内定が貰えて、就活を最短で終えられる

行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリの1つ目は「性格適性診断(就活の教科書公式LINE)」です。

性格適性診断を使えば、面接やESで評価されるあなたの強みが簡単にわかります。

質問数が少ないわりに正確に診断できるので、自己分析を早く終わらせたい就活生におすすめです。

ツール④:キャリアチケット就職スカウト診断(アプリでも利用可能)

- 記述形式の問題なので、自分で自己PRを作る練習になる

- アプリでも利用できるため、いつでもどこでも利用できる

- 用意された質問に答えるだけ

- 企業からのスカウトも来る

行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリの3つ目は「キャリアチケット就職スカウト診断(career ticket)」です。

自己分析の質問内容は、「ガクチカ・自分の強み・就活の軸・自己PR」の4種類あり、それぞれに回答していきます。

記述形式の問題なので、自分の価値観や強みを言葉で表現することができます。

「アプリ版キャリアチケット・スカウト診断」もあるので気軽に試してみて下さいね。

ツール⑤:リクナビ診断(自分の価値観に合う業界を知れる)

- 自分の性格や価値観に合う職業を知ることができる

- 4択だからスラスラ答えられる

- やり直しできるから色々なパターンを試せる

行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリの5つ目は「リクナビ診断」です。

リクナビ診断は、新卒就活サイトのリクナビが提供している自己分析診断ツールです。

リクナビ診断の特徴は「あなたの回答に合わせて3つの向いている仕事を紹介してもらえる」ことです。

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

行きたい業界・企業がない人がするべき自己分析のやり方

就活生ちゃん

就活生ちゃん

確かに業界選びをする上で自己分析は必要だとわかりますが、どのように自己分析をやっていけばよいかが分かりません。

では次に、自己分析のやり方について説明していきますね!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- まずはこれ:自己分析ツールを使ってみよう

- 方法①:時間をかけて何度も行う

- 方法②:友達や両親に自分について聞いてみる

- 方法③:OB、OG訪問をして自己分析をアウトプットする

上記3つを意識して自己分析を深めていきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

まずはこれ:自己分析ツールを使ってみよう

行きたい業界・企業がない人は、まずは自己分析ツールを使ってみましょう。

行きたい業界・企業が分からない人におすすめの自己分析ツール/アプリの中から、よさそうだと思ったものを使ってみてください。

また、こちらの記事でさらに詳しく自己分析ツールについて解説しているので、もっと知りたいという方はこちらも合わせて読んでみてください!

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法①:時間をかけて何度も行う

行きたい業界・企業がない人の自己分析のやり方1つ目は「時間をかけて何度も行う」です。

単純ですが、自己分析は何度も行うことが最も効率的な方法だからです。

「自己分析はもう完璧だから大丈夫」という人がいますが、自己分析に終わりはないので、じっくりと時間をかけて行っていきましょう。

自己分析の納得度を上げることができれば、自ずと自分が行きたい業界・企業が見えてくると思います。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

わたしの先輩も、自己分析は就活の始まりから就活が終わるまでの約一年間、自分史を作成したり、自分の行動に対して「なぜ行動したのか」「なぜその感情になったのか」などの答えを考えたりしていたそうです。

自己分析をしている間に行きたい業界・企業が変わることもあるので、自己分析は定期的に行いましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法②:友達や両親に自分について聞いてみる

行きたい業界・企業がない人の自己分析のやり方2つ目は「友達や両親に自分について聞いてみる」です。

自己分析は1人の作業であることは確かですが、客観的に自分を見てくれている友達や両親に聞いてみることで自分で気づかなかった新たな側面を知ることができます。

たとえば、自分では自己主張できないと思っている性格が第三者からみたら協調性があると捉えられている可能性があるのです。

つまり、自分ではマイナスだと感じている部分でも客観的にみれば捉え方が変わってくるので両親や友達に聞いてみるのも良いでしょう。

注意点としては友達は幼馴染や仲の良い友達に聞くようにしましょう。

あなたと深いつながりの友達でないと、自分が思っていることとかけ離れた答えが返ってきて、逆に自己分析で混乱してしまう可能性があります。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

方法③:OB、OG訪問をして自己分析をアウトプットする

行きたい業界・企業がない人の自己分析のやり方3つ目は「OB、OG訪問をして自己分析をアウトプットする」です。

自分で自己分析をしたものを社会人にアウトプットすることで貰えるフィードバックからさらに自己分析を深めていくことができます。

実際に社会で働かれている人からのフィードバックは非常に内容の濃いものが多く、面接官が見ている着眼点と近いものがあります。

そのため、OB、OG訪問をすることは自己分析を深めることができ、自分の行きたい業界・企業を見つけることができます。

OB、OG訪問することで、自己分析だけでなく、面接から業界などの話も聞くことができるので、とにかく足を動かして、訪問していきましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

それでも志望業界が決まらない人は、志望業界が決まらない時の対処法が分かるので、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

具体的な有名な自己分析の方法としては「ジョハリの窓」やこれまでの人生における「ライフイベントのグラフ化」など、自分に合った方法で自己理解を深めていくことが大切です。

個人的には、疑問や悩みに対して「なぜ?」を5回以上繰り返すという手法で行うと、1つの事をかなり掘り下げる事ができておすすめです!

「監修者」永田修也さん

「監修者」永田修也さん

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 診断は、性格・職務適正・価値観に基づいて診断する

- 就活の軸が明確になり、企業選びがすぐに終わる

- 価値観のミスマッチを防ぎ、内定後も後悔しないキャリアが描ける

また、「自分に向いている業界が分からない…」という就活生は「向いている業界診断ツールおすすめ14選」という記事を参考にして、自分に向いている業界を見つけましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

志望業界がないのに就活が上手くいく人の特徴

「志望業界がない」のは就活において不利になると思うかもしれませんが、悪いことばかりではありません。

確かに企業選びで迷う分、就活を進めづらいというデメリットはありますが、むしろ「志望業界がない」が武器になる面もあるんですよ。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活生くん

就活生くん

えっ?就活で「志望業界がない」が武器になるって、どういうことですか!?

「志望業界がない」人でも就活が上手くいく理由は3つあります。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 特徴①:先入観なく臨んでいる

- 特徴②:就活の方針を柔軟に変えられる

- 特徴③:自分にとってメリットのある企業を選んでいる

特徴①:先入観なく臨めている

「志望業界がない」人でも就活が上手くいく理由1つ目は、「先入観なく臨めるから」です。

志望業界がないということは、業界や職種で絞らずに、まっさらな状態からエントリーする企業を選べるということです。

先入観で企業を選り好みすることがないので、何となくでも就活を進めていくうちに、「この会社、良いかも!」と思える企業が見つかる可能性があります。

就活生が考える「やりたい仕事」は似通っていることが多く、エントリー先として人気が高くなりやすいので、競争率も高くなりがちです。

志望業界がない就活生は、先入観なく臨める武器を活かして、人気企業の影に隠れた優良企業を探すのがおすすめです。

「志望業界がない」と悲観的になるのではなく、「他の就活生より選べる企業の選択肢が多い」とポジティブに考えましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴②:就活の方針を柔軟に変えられる

「志望業界がない」人でも就活が上手くいく理由2つ目は、「就活の方針を柔軟に変えられるから」です。

本当は志望業界がないのに、無理やり業界や職種を絞って就活をすると、本当に自分に適した企業を見落としてしまう可能性があるのです。

反対に、志望業界がないことを理解している就活生は、「就活序盤では幅広く企業をチェックし、途中から業界や職種を絞る」のような柔軟な就活が可能です。

今はやりたいことがなくても、就活を進めるうちに、興味のある企業や、やりたい仕事が見つかる可能性があります。

最初から無理に「やりたいこと」を決めてしまわないで、興味のある企業や、やりたい仕事が見つかったタイミングで、業界や職種を絞っていきましょう。

無理やり業界や職種を絞ると、就活後半で行き詰ったり、内定をもらった後で悩んだりしてしまうかも。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴③:自分にとってメリットのある企業を選んでいる

「志望業界がない」人でも就活が上手くいく理由3つ目は、「自分にとってメリットのある企業を選べるから」です。

志望業界がない場合は、思い切って「自分にとってメリットがあるかどうか」という視点での企業選びもできます。

業界や職種にとらわれずに、「どういう働き方がしたいか」「いくら給料が欲しいか」など、とことん自分本位に企業を選ぶのも1つの方法です。

志望業界の企業に就職できたとしても、自分の許容範囲を超える激務であったり、満足な給料がもらえなかったりすると、長続きはしないもの。

「自分が気持ちよく働けるかどうか」も、立派な企業選びの基準になりますよ。

自分にとってメリットのある企業は、自己分析をすれば見えてきます。

自己分析のおすすめなやり方は、以下の記事で詳しく紹介しているので、合わせて読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

特徴④:やりたい仕事ではなく向いている仕事を選んでいる

「志望業界がない」人でも就活が上手くいく理由4つ目は、やりたい仕事ではなく向いている仕事を選んでいるからです。

やりたい仕事がない場合は、自身の性格や強みなどから向いている職業を探すことも一つの手段であると言えます。

自分に向いている仕事がわからないという就活生は以下の記事を参考にしてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「業界研究のやり方がわからない…」「そもそも自分にはどんな業界が合ってるのか…」という方には、「適性診断AnalyzeU+」で自己分析をするのがおすすめです。

適性診断AnalyzeU+は、251問の質問と100万人のデータからあなたの強みを診断後、あなたを魅力に感じた優良企業から直接スカウトがもらえます。

大手を含む隠れ優良企業からのスカウトをもらうには、診断後にあなたの自己PRやガクチカをOfferBoxのプロフィールに登録しておくだけでOK! (こまめにログインすると積極的に活動していると判断されるので、スカウトがきやすいという噂も…!)

あなたの強み・弱み、適性職種がわかり「あなたの強みを活かせる」企業や業界からスカウトが届くので、あなたの短所も強みとして生かせる就活を行えます。

「自分の向いている業界がわからない」という方こそ、就活生の2人に1人が利用し、自己分析の結果が企業からのスカウトにつながる適性診断AnalyzeU+を受けてみてくださいね。

(適性診断AnalyzeU+)

まとめ:必ずしも行きたい業界・企業を決めなくとも就職活動はできる

いかかでしたか?

この記事では、行きたい業界・企業がない人が知っておくべきこと、行きたい業界・企業を見つけるために行うステップについて解説しました。

あわせて、行きたい業界・企業が見つからない原因、自己分析のやり方についても紹介しました。

就職活動は行きたい業界・企業がない場合でもすることは可能です。

重要なのは自身の就職活動の軸と合っているかどうかです。

自分が大切にしている価値観と合致する企業に行くことができれば納得のいく就職活動を行うことができるのです。

ただ、行きたい業界・企業を知っておくことで、スムーズに就職活動を行うことができるのは事実です。

行きたい業界・企業がわかっていれば、就活はもちろんしやすいですが、まだ決まっていないという方でもこちらの記事で書かれているポイントを抑えておくことで、自分なりに行動を起こしやすいのではないかと思います。

長く勤めたいと思える会社と出会うためにも、業界に囚われずに企業単位でみていくことも非常に大切であると思います。

「監修者」永田修也さん

「監修者」永田修也さん

この記事を読むことで、皆さんの不安を解消することができましたら嬉しい限りです。

最後に、今回の記事を読んだあなたにおすすめの記事を紹介しておきます。