- 「座右の銘」とは、自分の心にいつもある言葉のこと

- 「座右の銘」を聞くのは、就活生の人柄を知りたいから

- 「座右の銘」の好印象な回答例3選

- 「座右の銘」のNG回答例2つ

- 「座右の銘」おすすめ10選

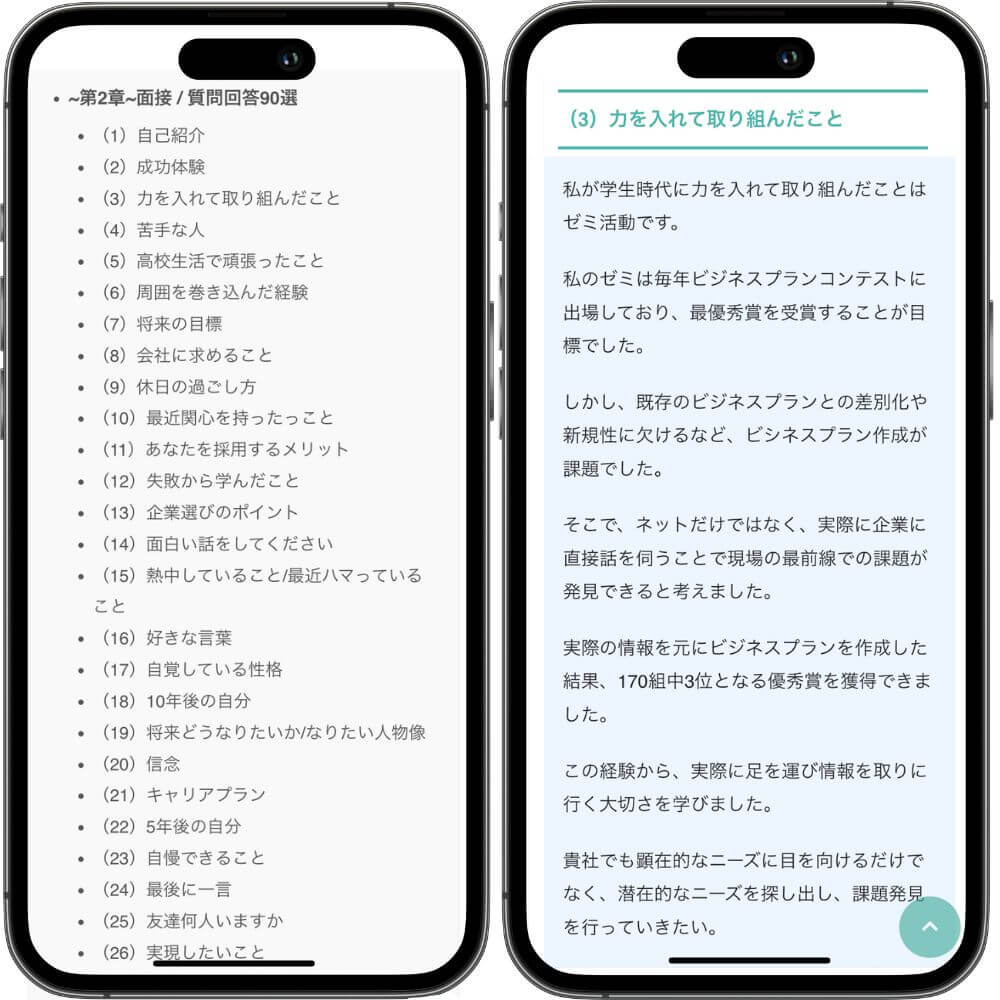

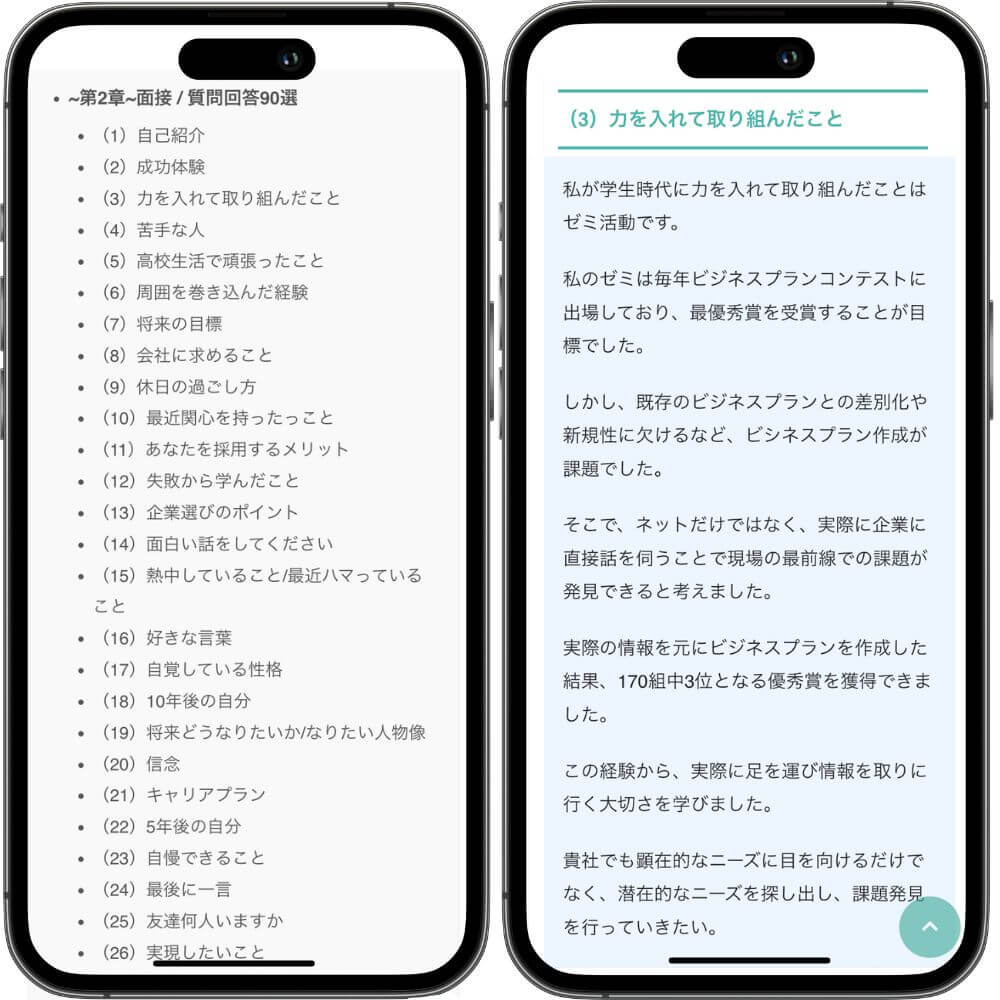

- 面接対策なら、頻出質問と内定者の回答が見れる「面接回答集」を活用しよう

-

「内定者の面接回答を参考にしたい」人におすすめの必須ツール(公式LINEで無料配布)

-

面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策) -

面接通過力診断

(あなたの面接力をC〜Sランクではかれます) -

面接の逆質問集100選

(面接官に評価される逆質問を完全網羅) -

選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題)

-

面接回答集100選

-

【就活生/転職者】自分に合った優良企業に就職したい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)

-

SPI頻出問題集

(SPI/Webテストの問題練習) -

適職診断

(あなたの強みを活かせる仕事を診断) -

AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

就活16タイプ性格診断

(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる) -

隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題)

\ 短時間で対策できる「面接回答集100選」/

内定者の面接回答を見てみる

内定者の面接回答を見てみる

(面接回答集100選)

面接回答集100選とは

(https://reashu.com/)

*就活の教科書公式LINEから限定無料配布! -

SPI頻出問題集

今回は、座右の銘を面接で聞かれたときの答え方を解説します。

皆さんは座右の銘を聞かれたとき、どう答えますか?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

就活生くん

就活生くん

どう答えればいいんですか?

就活生ちゃん

就活生ちゃん

そもそも、なんのために座右の銘を聞くんですか?

しかし、実はこの質問には深い意図が隠されています。

ちなみに、「志望企業の面接で落ちたくない!」という方は、内定者の面接の質問と回答例が無料で見れる「面接質問集100選(公式LINEで無料配布)」などのサービスを活用しましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

そこでこの記事では、「就活の教科書」編集部が、面接で座右の銘を聞く目的、良い回答例とNG回答例、オススメの座右の銘と選び方、さらに良い答え方を解説します。

「座右の銘を面接官の意図通りに答えたい!」そんな就活生はぜひ最後まで見てください。

目次

「座右の銘」の面接でのNG回答例

就活生くん

就活生くん

逆に座右の銘を面接官に説明するときのNGな回答例はありますか?

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 間違った意味で座右の銘を使う

- 企業の社風に反する

それでは座右の銘を面接官に説明するときのNG回答例を1つずつ見ていきましょう。

NG回答例①:間違った意味で座右の銘を使う

座右の銘を面接官に説明するときのNG回答例の1つ目は「間違った意味で座右の銘を使う」です。

特に故事成語やことわざを座右の銘にするときに注意しましょう。

座右の銘の本来の意味が間違っているだけで、面接官からの評価が悪くなってしまいます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

NG回答例②:企業の社風に反する

座右の銘を面接官に説明するときのNG回答例の2つ目は「企業の社風に反する」です。

なにを座右の銘にするかは自由ですが、企業に合わないと判断されれば不合格にされてしまいます。

たとえ自分が気に入っていても、企業の社風に合わない言葉は避けましょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

NG回答例③:あまりに抽象的な言葉

私の好きな言葉は「なんとかなる」です。

深い意味があるわけではありませんが、いつもこの言葉で乗り切ってきました。特に理由もなく、とりあえず前向きになれればいいかなと思っています。仕事でも細かく考えず、この気持ちだけで進んでいければ大丈夫だと考えています。

NG回答例④:攻撃的な言葉を好む姿勢

私が大切にしているのは「勝つまでやめない」という言葉です。

相手に負けるのが嫌いなので、どんな場面でも自分が勝つことを一番に考えて行動してきました。協力よりも競争のほうが好きで、相手に負けると悔しくて落ち込んでしまいます。これからも勝ちにこだわりたいと思っています。

NG回答例⑤:責任を避ける考え方

普段意識しているのは「無理をしないこと」です。

仕事や人間関係で無理をすると続かないので、できるだけ負担を減らして自分のペースを守るようにしています。任されたことでも、難しそうなら無理せず引くほうがいいと思っています。長く続けるには楽なほうが大事だと考えています。

NG回答例⑥:宗教・政治色の強い言葉

私の心の支えになっているのは、昔から信じている宗教の教えにある言葉です。

人生の選択もその教えに沿って決めてきましたし、これからも同じ考えを周りにも広めていきたいと思っています。仕事でも、教えに反しないように判断するつもりです。自分の価値観を大切にしながら働きたいです。

NG回答例⑦:ネタに寄せた冗談まじりの言葉

好きな言葉は「寝ればだいたい治る」です。

落ち込んだ時も嫌なことがあった時も、とりあえず寝ればどうにかなると思っています。深い理由はなく、気楽に生きたいだけです。仕事でうまくいかなくても、一晩寝れば気持ちを切り替えられるので、細かいことは気にしないようにしています。

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

そもそも「座右の銘」とは

就活生くん

就活生くん

誰かが言った、どんな言葉でもいいんですか?

そのため、誰かが言った、どんな言葉でもいいです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

「座右の銘」の面接での良い回答例

面接で「あなたの座右の銘を教えてください」と聞かれた時は、次の構成で回答しましょう。

- 結論:なにが座右の銘か伝える

- 理由:なぜ座右の銘にしているのか伝える

- どんなときに座右の銘を思い出すのか伝える

- どのようにして座右の銘を仕事に活かすのか伝える

それでは次に「座右の銘」を面接で話すときの回答例を紹介します。

ちなみに「面接に受かりたい!」という方は「面接回答集100選(公式LINE限定配布)」を使うと、内定者の答え方がわかり、面接対策が簡単にできますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文①:人生に失敗がないと、人生は失敗する

私の座右の銘は「人生に失敗がないと、人生は失敗する」です。

随筆家でもあり、精神科医だった斎藤茂太さんの言葉です。

失敗をしてこそ、成功できるという意味の言葉です。

私は、早く失敗を繰り返し続けることが成功への近道だと思っています。

失敗したら、失敗した事実を受け入れて、改善を繰り返します。

そうすると、いつまでも行動せずに失敗も成功もしない人と比べて、早く成功できると思います。

私はこの言葉を、新しいことに挑戦するときに思い出します。

新しいことに挑戦するときは、失敗が怖いです。

しかし、失敗することが成功への近道だと思うと、一歩踏み出せます。

私は、実際の仕事でも、新規企画の立案や営業で、失敗が怖くなったときにこの言葉を思い出します。

そして、どんどん新しいことに挑戦し、自分を磨いていきたいです。

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文②:ふりむくな、ふりむくな、後ろには夢がない

私の座右の銘は「ふりむくな、ふりむくな、後ろには夢がない」です。

劇作家だった寺山修司さんの言葉です。

私は、過去があったからこそ今があると思っています。

良い過去も悪い過去も、変えられません。

そのため、過去を全て受け入れて、前を向くしかないと思っています。

私はこの言葉を、過去の失敗を断ち切るときに思い出します。

過去の失敗はもう変えられないので、反省した後は、すぐに気持ちを切り替えます。

私は実際の仕事でも、失敗してしまった後は、いつまでも引きずらず、反省し、すぐに気持ちを切り替えるように心がけます。

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例文③:好機逸すべからず

私の座右の銘は「好機逸すべからず」です。

学生時代はIT企業でインターンをしており、最初は製品の営業を担当していました。

しかし私はもともと広報に興味があり、自分でSNSや動画編集のスキルを学んでいました。

営業以外の広報や人事などの仕事はインターン生ではなく社員が行っていましたが、私はインターンというせっかくの機会を逃したくないと思い、上司に相談したところ、広報の仕事に就くことができました。

この経験から、少しでもチャンスがありそうなら、逃してはいけないことをモットーにしようと決めました。

この例文は、就活の教科書が内定者から譲り受けたもので、その他の例文は、公式LINEからGETできる「選考通過ES」で無料公開しています。

また、面接対策をしたい方は、内定者の面接の回答が無料で見放題の「面接回答集100選(公式LINEで無料配布中)」もおすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

座右の銘は、自分の人柄を映す言葉が理想です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文④:No pain、No gain

私の座右の銘は「No pain、No gain」です。

私は大学1年生の夏休み、初めての海外一人旅を決意しました。行き先は英語圏のオーストラリア。しかし、私は当時英語が苦手で、日常会話さえままならない状態でした。正直、出発前は不安で何度もやめようと思いましたが、「この挑戦を乗り越えなければ、自分の成長はない」と自分に言い聞かせ、行動しました。

現地では、言葉が通じず迷子になったり、買い物で金額を間違えたりと失敗の連続でした。しかし、現地の人に助けを求め、簡単なフレーズを駆使してコミュニケーションをとるうちに、自信がついていきました。帰国後、私は英語学習に本気で取り組むようになり、TOEICのスコアを半年で300点から700点に引き上げることができました。

この経験は、「苦しくても挑戦しないと成果は得られない」と私に教えてくれました。私はこれからも「No pain、No gain」を心に刻み、成果を出すために困難なことにも挑戦していきたいと考えています。(441字)

出発前の状況について詳しく説明していることで、留学に行くことが自分にとって大きな挑戦だったことが伝わってきますね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文⑤:あわてるこじきはもらいが少ない

私の座右の銘は「あわてるこじきはもらいが少ない」です。

私は大学2年生のとき、サークルで新入生歓迎イベントのリーダーを任されました。限られた準備期間で、200人以上が参加するイベントを企画しなければならず、私は「とにかく早く進めよう」と急ぎすぎてしまいました。スケジュールを詰め込み、確認作業を後回しにした結果、チームメンバーの連携ミスが多発し、準備が思うように進まなくなりました。

このままでは間に合わないと感じた私は、「今、立ち止まるべきだ」と判断しました。チーム全員で改めてタスクを整理し、優先順位を明確にしたスケジュールを作成しました。また、全員が進捗を共有できる仕組みを取り入れ、各自が自分の役割に集中できるよう工夫しました。さらに、余裕を持った準備期間を確保するため、一部のタスクを簡略化する決断もしました。

結果として、イベント当日はスムーズに運営でき、参加者から「楽しかった」「また参加したい」といった声を多くいただくことができました。特に、新入生アンケートでは満足度95%という結果を残し、サークル全体の士気も向上しました。

この経験を通じて、焦って進むよりも、じっくりと計画を立て、準備に時間をかけることが成功への近道だと学びました。私は「あわてるこじきはもらいが少ない」の精神を大切にし、今後も目標に向けて確実な一歩を踏みしめていきたいと思います。(602字)

最初慌てたことで準備が滞った様子について具体的に説明することで、焦ることはよくないことを上手く伝えられています。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文⑥:大所高所

私の座右の銘は「大所高所」です。

大学3年生の時、私は地域のコミュニティ活動に参加し、地元の特産品をPRするプロジェクトに携わりました。プロジェクトの初期段階では、私たち学生チームは地元住民だけをターゲットにしたイベントを計画しました。しかし、予想以上に参加者が集まらず、成果を出せないまま企画が失敗に終わりそうでした。

私は原因を探るため、他の地域で行われている成功事例を調べ、観光客を巻き込む形でのイベント運営が効果的であることを知りました。この情報を基に、外部の専門家や観光協会に相談し、視野を広げながら新たなプランを立てました。例えば、SNSを活用して情報発信を強化したり、外国人観光客向けに英語での案内パンフレットを作成したりしました。また、地元住民との協力を深めるため、参加型ワークショップを企画しました。

その結果、イベント当日は参加者数が目標の200名を大きく上回り、300名以上が来場。地域の特産品販売額も前年同期比で30%増加しました。この経験を通じて、狭い視点だけでは限界があること、多様な意見や外部の知識を取り入れることの大切さを痛感しました。

仕事においても、自分の視野を広げ、柔軟に考えながら新しいアイデアを取り入れていくことで、より大きな成果を目指していきたいと思っています。(556字)

視野を広げた企画を打ち出した結果大きな成果がでたことが数値を用いてかけていて、広い視野をもつことの重要性が伝わってきますね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文⑦:人を見て法を説け

私の座右の銘は「人を見て法を説け」です。この言葉は、常に目の前の人1人1人と向き合うことの大切さを教えてくれます。

私は大学でボランティア活動を行っており、地域の高齢者施設で体操教室の運営を担当していました。しかし、当初は利用者の方々がなかなか積極的に参加してくれず、場が盛り上がらないことが課題でした。

そこで私は、一人ひとりと会話を重ねて、どんな運動が好きか、体力的に無理のない範囲でどんなことができるかを聞き出しました。また、対話の中で運動に対して抵抗感を抱いている高齢者が多いことがわかったので、運動メニューを「笑顔体操」と名付けて楽しい雰囲気を演出し、利用者同士が交流できるゲーム要素を取り入れました。その結果、参加率は50%から80%に増加し、施設の職員の方々からも感謝されるようになりました。

この経験から、相手を思いやり、寄り添う姿勢が何よりも重要だと実感しました。この信念を仕事にも活かし、同僚やお客様と信頼関係を築いていきたいと思います。(426字)

対話を重ねて分かったことについて具体的に書けており、寄り添う姿勢を持つことの大切さが伝わる文章になっています。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文⑧:一年の計は元旦にあり

私の座右の銘は「一年の計は元旦にあり」です。

私は大学2年生のとき、サークルで旅行企画を担当しました。しかし、当初の計画では宿泊先や交通手段の手配が曖昧で、予算オーバーやスケジュールの混乱が発生しました。この経験から、「計画を立てる重要性」を痛感し、次回の企画では準備段階から徹底して取り組みました。

まず、旅行の目的と予算を明確に設定しました。その後、参加者全員の要望をヒアリングし、それを基に複数のプランを作成しました。さらに、スケジュール表を細かく作り、宿泊先や移動手段の手配を事前に確認し、全員がいつでも共有できる状態にしました。

その結果、次回の旅行では参加者全員が満足し、予算も10%削減することができました。また、スムーズな運営が評価され、旅行後には新規参加者が増えるきっかけにもなりました。

この経験から計画の大切さを痛感したため、私は「一年の計は元旦にあり」を座右の銘にしています。社会に出てからも、闇雲に行動するのではなく、見通しを持って物事を進めて成果に結び付けたいです。(443字)

計画をたてて上手くいった経験のみではなく、失敗談にも触れている点が良いですね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文⑨:一寸の光陰軽んずべからず

私の座右の銘は、「一寸の光陰軽んずべからず」という言葉です。時間は誰にとっても平等に与えられますが、一度失った時間は決して取り戻せません。そのため、限られた時間を有意義に使い、努力を積み重ねることが大切だと考えています。

私は大学1年生のとき、学業と並行して資格取得の勉強に取り組んでいました。しかし、最初の頃は学業の忙しさを言い訳にして、勉強時間を確保できないまま試験直前を迎えてしまいました。結果、試験本番では十分な力を発揮できず、不合格という結果に終わりました。

この失敗をきっかけに、私は自分の時間の使い方を見直しました。「一日の隙間時間を最大限活用すること」を意識し、1時間単位でスケジュールを立て、無駄な時間を徹底的に削りました。例えば、通学中の電車内ではテキストを読み、スマートフォンのアプリを活用して問題を解くなど、細切れの時間も勉強に充てました。

その結果、半年後に行われた再試験では合格し、取得を目標としていた資格を無事に手に入れることができました。さらに、隙間時間を活用する習慣が身についたことで、日々の大学の課題やアルバイトでも効率よく取り組むことができ、時間管理能力の向上を実感しました。

この経験から、私は「隙間時間を活用することの大切さ」を強く学びました。仕事においても、「一寸の光陰軽んずべからず」の精神を忘れず、時間を有効活用して最大の成果を出せるよう努力したいと考えています。(609字)

隙間時間を活用している様子を「アプリの活用」などと細やかに描写できている点がよいですね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

例文⑩:雨降って地固まる

私の座右の銘は、「雨降って地固まる」です。

私がこの言葉の意味を実感したのは、大学3年生のゼミ活動での出来事です。私はチームリーダーとして、地域の特産品をテーマにしたマーケティング企画を進めていました。当初、私は「自分がすべてを完璧に進めなければならない」と考え、企画の進行やメンバーの役割分担を一人で抱え込んでしまいました。その結果、私の指示不足や準備の甘さが原因で、プレゼン当日に資料が完成していない部分があるという事態が発生し、クライアントから厳しい指摘を受けました。

この出来事は私にとって非常にショックでしたが、、私はメンバー全員で振り返りの時間を設け、「なぜうまくいかなかったのか」「どうすれば次に活かせるか」を一緒に話し合いました。そして、タスクを細分化し、進捗確認のミーティングを週に1回行うことを決めました。チーム全体で情報共有し、お互いに助け合える環境を作ることで、次回のプレゼンでは準備が万全となり、クライアントから「チームの成長を感じる」と高く評価していただきました。

この経験から、問題や失敗をただのマイナスと捉えるのではなく、そこから学び、関係性や自分の能力をより強固にしていくことが重要だと学びました。仕事においても、困難な場面やトラブルが発生した際には、逃げずに冷静に向き合い、乗り越える努力をしていきたいです。(397字)

困難に直面している場面と成果をだせた場面の文章のバランスが良いですね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

面接でよく聞かれる質問に悩んでいる人にオススメの記事一覧

「面接に自信がない」という人は、 面接でよく聞かれる質問に対する回答を考えておくことをおすすめします。

面接でよくある質問について解説しており面接通過率がアップするので合わせて読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

面接で使える「座右の銘」おすすめ一覧

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

おすすめの座右の銘一覧

それではまず、おすすめの座右の銘を一覧で紹介します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 石の上にも三年

- 急がばまわれ

- 一期一会

- 縁の下の力持ち

- 終わり良ければ全て良し

- 継続は力なり

- 失敗は成功のもと

- 七転び八起き

- コツコツは勝つコツ

- 諦めたらそこで試合終了

- 弱気は最大の敵

- 生きることは呼吸することではない。行動することだ。

- 努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る。

- 明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ。

- 克己復礼(こっきふくれい)

- 明日は明日の風が吹く

- 笑う門には福来たる

- 為せば成る為さねばならぬ何事も

- 蒔かぬ種は生えぬ

- 能ある鷹は爪を隠す

座右の銘①:弱気は最大の敵

元野球投手の津田恒実さんの言葉です。

直球勝負をせず、カーブでかわそうとしたボールでホームランを打たれて悔やんだ教訓です。

座右の銘②:生きることは呼吸することではない。行動することだ。

社会契約論でおなじみのフランスの思想家、ルソーの言葉です。

行動してこそ生きる意味があるという意味の言葉です。

座右の銘③:努力する人は希望を語り、怠ける人は不満を語る。

小説家だった井上靖さんの言葉です。

怠けている人ほど他人に愚痴をこぼしたりしますよね。

座右の銘④:明日死ぬかのように生きよ、永遠に生きるかのように学べ。

インド独立の父であるガンジーの言葉です。

高い向上心をもって、毎日を必死で生きろという意味の言葉です。

座右の銘⑤:克己復礼(こっきふくれい)

春秋時代の中国の思想家である孔子の言葉です。

克己復礼とは、私情や私欲に打ち勝って、社会の規範や礼儀にかなった行いをすることです。

座右の銘⑥:明日は明日の風が吹く

映画「風と共に去りぬ=Gone with the wind」で女優、スカーレット・オハラが言ったセリフです。

元々は、成り行きに任せるのが良いという意味です。

座右の銘⑦:笑う門には福来たる

笑う門には福来たるとは、いつもにこやかに笑っている人の家には、自然に幸福がやって来るということわざです。

座右の銘⑧:為せば成る為さねばならぬ何事も

江戸時代の米沢藩主である、上杉鷹山の「為せば成る 為さねば成らぬ 何事も 成らぬは人の 為さぬなりけり」という歌が由来です。

思案ばかりして、成果をあげようと行動しなければ、決して成果を得ることはないという意味です。

座右の銘⑨:蒔かぬ種は生えぬ

江戸時代後期に流行した「いろはかるた」の中でも歌われている言葉です。

原因がなければ結果はなく、何かを得ようとすれば努力が必要であるという意味です。

座右の銘⑩:能ある鷹は爪を隠す

有能な鷹が、獲物に狩りを悟られないよう「爪」を隠すことが由来です。

いくら才能やスキルを持つ者でも、軽々しく実力を誇示したりしないという意味です。

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

面接での「座右の銘」の良い答え方

就活生くん

就活生くん

まず、座右の銘を面接官に説明するときは以下の4つの骨組みで構成します。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- なにが座右の銘か伝える

- なぜ座右の銘にしているのか伝える

- どんなときに座右の銘を思い出すのか伝える

- どのようにして座右の銘を仕事に活かすのか伝える

この4つの骨組みを意識すれば、「座右の銘」を面接で上手に答えられます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

構成①:なにが座右の銘か伝える

座右の銘を説明するときの構成の1つ目は「なにが座右の銘か伝える」です。

まず、なにが座右の銘か、結論を面接官に伝えましょう。

あまり有名でない言葉や、自分で考えた言葉の場合、意味も一緒に伝えましょう。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

随筆家でもあり、精神科医だった斎藤茂太さんの言葉です。

失敗をしてこそ、成功できるという意味の言葉です。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

構成②:なぜ座右の銘にしているのか伝える

座右の銘を説明するときの構成の2つ目は「なぜ座右の銘にしているのか伝える」です。

なぜ座右の銘にしているのか、共感しているところなど、理由を伝えましょう。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

失敗したら、失敗した事実を受け入れて、改善を繰り返します。

そうすると、いつまでも行動せずに失敗も成功もしない人と比べて、早く成功できると思います。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

構成③:どんなときに座右の銘を思い出すのか伝える

座右の銘を説明するときの構成の3つ目は「どんなときに座右の銘を思い出すのか伝える」です。

どんなときに座右の銘を思い出して戒めにしているのかを伝えましょう。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

新しいことに挑戦するときは、失敗が怖いです。

しかし、失敗することが成功への近道だと思うと、一歩踏み出せます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

構成④:どのようにして座右の銘を仕事に活かすのか伝える

座右の銘を説明するときの構成の4つ目は「どのようにして座右の銘を仕事に活かすのか伝える」です。

最後に、どのようにして座右の銘を仕事に活かすのか伝えましょう。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

そして、どんどん新しいことに挑戦し、自分を磨いていきたいです。

前向きに仕事をしてくれそうですね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「座右の銘」を聞く面接官の2つの目的

就活生くん

就活生くん

面接で座右の銘を聞く、面接官の目的を教えてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 就活生の人柄を知りたい

- 就活生の行動基準を知りたい

それでは面接で座右の銘を聞く、面接官の目的を1つずつ見ていきましょう。

目的①:就活生の人柄を知りたい

面接で座右の銘を聞く、面接官の目的の1つ目は「就活生の人柄を知りたい」です。

座右の名とは、常に自分の心にとどめておき、戒めや励ましとする言葉です。

そのため、座右の銘には就活生の人柄が表れます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

目的②:就活生の行動基準を知りたい

面接で座右の銘を聞く、面接官の目的の2つ目は「就活生の行動基準を知りたい」です。

常に自分の心にとどめておき、戒めや励ましとするということは、行動基準も座右の銘に基づいているはずです。

そのため、座右の銘からは就活生の行動基準も読み取れます。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

面接でウケる「座右の銘」の選び方

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

- 尊敬する人から選ぶ

- 共感する意味から選ぶ

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

選び方①:尊敬する人から選ぶ

座右の銘の選び方の1つ目は「尊敬する人から選ぶ」です。

自分が尊敬する人の言葉には、共感できる言葉が多いです。

そのため、尊敬する人の名言や格言を調べると、座右の銘を探しやすいです。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

選び方②:共感する意味から選ぶ

座右の銘の選び方の2つ目は「共感する意味から選ぶ」です。

意味に共感できる言葉から座右の銘を探す方法です。

格言集や名言集、オススメの座右の銘から探すといいでしょう。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

「座右の銘」に似た質問の対策は、以下の記事も参考にしてみてください。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

⇒ 【内定者が教える】「最近の気になるニュース」面接での答え方 | 質問意図やNG回答例も

⇒ 【内定者が教える】”尊敬する人”を面接で聞く意図は?|NG回答例,ランキングも

⇒ 【内定者直伝】企業のイメージを聞かれた時の答え方 | 質問意図も

⇒ 【内定者が教える】”あなたにとって仕事とは?”の答え方|面接官の意図・解答例も

⇒ 【内定者が教える】「将来の自分」面接での答え方 | 20卒の僕の回答例,思いつかない場合の対処法も

⇒ 【内定者が教える】「仕事をするうえで大切なことは?」面接での答え方 | 質問意図やNG回答例も

⇒ 【内定者が教える】「大切にしている言葉は?」面接での答え方 | 質問意図やNG回答例も

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

まとめ:面接官の目的を理解して座右の銘を答えよう

最後に今回の内容をまとめておきますね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部

面接官は座右の銘を通じて、就活生の人柄や価値観を知ろうとしています。

そのため、座右の銘について、4つの骨組みで具体的に伝え、自分の人柄と価値観を面接官に伝えましょう。

合わせて読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部

「就活の教科書」編集部