- 「自分を物に例えると」面接の質問意図は、自己分析ができているのかを確認している

- 「自分を物に例えると」のジャンル別の具体例(文房具・日用品・電化製品・食べ物)

- 「自分を物に例えると」の自分に合った物の探し方は、誰もが知る身近な物に自分を当てはめてみる(他2つ)

- 「自分を物に例えると」を作成するポイントは、ユーモアな表現を無理に盛り込まないこと

- 「自分を物に例えると」の絶対にやってはいけないNG例

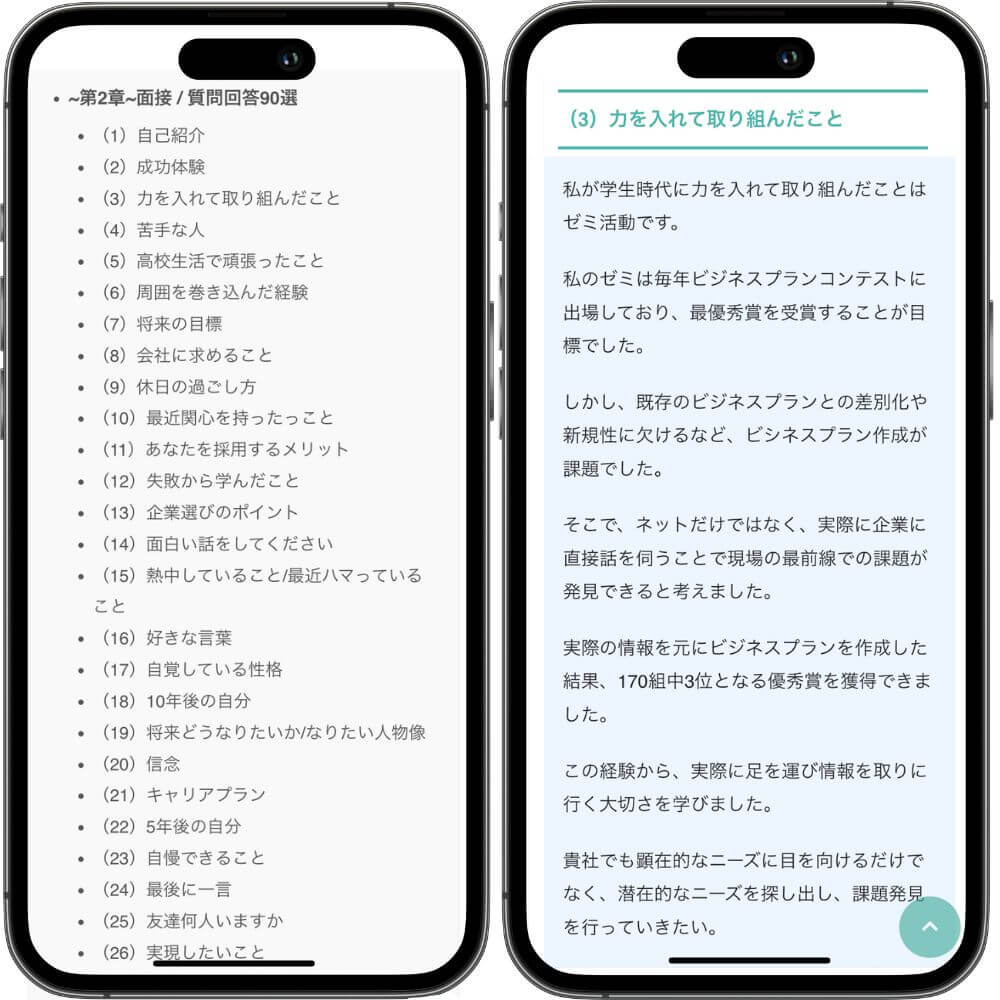

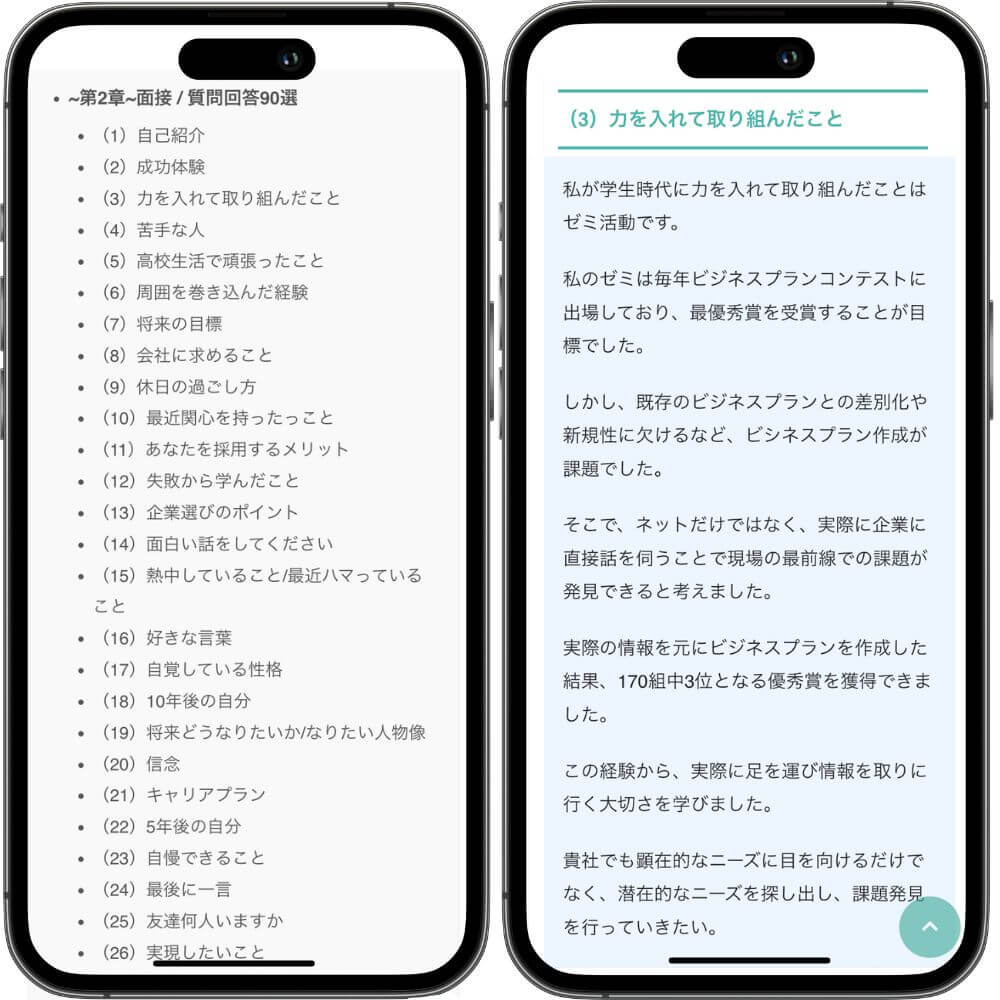

- 面接対策なら、頻出質問と内定者の回答が見れる「面接回答集」を活用しよう

-

「内定者の面接回答を参考にしたい」人におすすめの必須ツール(公式LINEで無料配布)

-

面接回答集100選

(よく出る質問と模範回答で面接対策) -

面接通過率UPサポート面談

(あなたの面接力を内定獲得レベルまで引き上げる) -

面接の逆質問集100選

(面接官に評価される逆質問を完全網羅) -

選考通過ES

(無料で100枚以上の選考通過したESが見放題)

-

面接回答集100選

-

【就活生/転職者】自分に合った優良企業に就職したい人におすすめの便利ツール(LINEで無料配布)

-

SPI頻出問題集

(SPI/Webテストの問題練習) -

適職診断

(あなたの強みを活かせる仕事を診断) -

AI業界診断ツール

(自分に向いている業界を高性能AIが自動診断) -

就活16タイプ性格診断

(性格が客観的にわかり、あなたの魅力が伝わる就活ができる) -

隠れホワイト企業500選

(無理せず入社できる優良企業が見放題)

\ 短時間で対策できる「面接回答集100選」/

内定者の面接回答を見てみる

内定者の面接回答を見てみる

(面接回答集100選)

面接回答集100選とは

(https://reashu.com/)

*就活の教科書公式LINEから限定無料配布! -

SPI頻出問題集

この記事では、面接の「自分をものにたとえると?」という質問の意図と回答例文を解説します。 併せて、自分を物に例えるための探し方やポイントを紹介します。

ちなみに「面接で聞かれる質問を知りたい」という人は、内定者の回答が見れる「面接回答集(公式LINEで無料診断)」などのサービスを活用しましょう。 上手く自分を身の回りの物に例えて面接官に好印象を与えたい就活生は、ぜひこの記事を最後まで読んで自分の就職活動に活かしてください。 この記事を読めば、「面接で上手く自分を物で表すことができなかった・・・」なんて悔しい思いをしてしまうのを避けられますよ。

目次

「自分を物に例えると?」面接官の質問意図3つ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

そもそも、なぜ「自分を物に例えると?」と聞くのでしょうか?

まずは、面接官の質問意図が知りたいです。

面接で「自分を物に例えると?」と面接官が聞く意図を3つ解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

- 質問意図①:自己分析が出来ているか知りたい

- 質問意図②:能力・センスが知りたい

- 質問意図③:対応力が知りたい

それでは1つずつ「自分を物に例えるとなんですか」と聞いてくる面接官の質問意図を解説していきましょう。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

質問意図①:自己分析が出来ているか知りたい

「自分を物に例えると?」面接官の質問意図1つ目は、「自己分析が出来ているか知りたい」です。

自己分析をしないと、自分の性格や価値観を把握出来ません。

そのため自己分析は深くしないと、自分を物で例えれるほどの本質的な性質は見えてきません。

よって、どれだけ事前の対策を積んできたのかをこの質問で確認しようとしています。

面接官は、あなたを知る手掛かりにするのと同時に、仕事に必要な自己分析の能力の有無も見たいと思っています。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

質問意図②:能力・センスが知りたい

「自分を物に例えると?」面接官の質問意図2つ目は、「能力・センスが知りたい」です。

企業があなたの返答に求めるのは、最短距離で回答です。

ダラダラとした要領を得ない返事は、時間のムダなのでNGとなります。

だからこそ、「自分を物に例えると?」で端的に回答するあなたの能力・センスを確認しようとしています。

不測の事態にどの程度の時間で切り返しができるのか、またどのような回答をひねり出すのかを見ているのです。

答えのないところから答えを生み出す能力・センスを見せることが出来たら上出来です。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

質問意図③:対応力が知りたい

「自分を物に例えると?」面接官の質問意図3つ目は、「対応力が知りたい」です。

企業は、就活生に急な質問の対応力を求めています。

「自分を物に例えると?」と尋ねられても、普通はすぐに言葉がでてきません。

それでもあえて、「自分をものに例えるとなんですか?」という質問をしているのは、急な質問に対しての柔軟な発想や表現のセンスを確認しようとしているからなんです。

少し斜めからの質問でも、センスよく柔軟な発想で回答できるかどうかは、不確定要素も含めて、仕事ができる人間かどうかを判断する手掛かりになりますよね。

質問意図3つはいかがでしょうか?

どんな面接質問でも、裏側の意図はあなたの人物像を把握することです。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

また「自分をものに例えると」について、Youtube動画でも簡単に解説しています。ぜひ見てみてくださいね!

https://youtu.be/mtbsccWad6I

⇒【就活難関質問】「自分をものに例えると」面接の回答ポイント3つ | 質問意図や回答例も!

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「自分を物に例えると?」の回答例文

就活生くん

就活生くん

面接官がなんで「自分をものに例えると」と質問してくる意図はわかりました。

質問意図を踏まえて、「自分を物に例えると?」と聞かれた時は、一体なにに例えたらいいのでしょうか?

それでは、「自分を物に例えると」の具体例をそれぞれ解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

ちなみに「面接に受かりたい!」という方は「面接回答集100選(公式LINE限定配布)」を使うと、内定者の答え方がわかり、面接対策が簡単にできますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

例①(文房具):接着剤

私は『接着剤』のような人間です。接着剤は異なる素材同士をつなぎ合わせ、強固な関係を築く役割を果たします。私は人と人をつなげ、チームの結束を強めることが得意です。

大学時代、ゼミの研究プロジェクトで5人のチームリーダーを務めました。しかし、メンバーの専門分野がバラバラで、それぞれが異なる方向性を主張し、なかなか研究が進みませんでした。例えば、データ分析を重視するメンバーと、現場でのインタビュー調査を優先したいメンバーの間で意見が対立していました。

そこで私は、両者の意見を統合する方法を考えました。データ分析をベースにした仮説を立て、それを実証するためにインタビューを行うという流れを提案しました。さらに、対立していたメンバー同士が直接コミュニケーションを取れる場を設け、お互いの考えを理解する機会を作りました。

結果として、チーム内の連携が深まり、研究の方向性が明確になりました。その成果が評価され、私たちの研究は学内の発表会で最優秀賞を受賞しました。

この経験から、異なる価値観を持つ人々の間に立ち、橋渡しをすることの重要性を学びました。入社後も、部署間の調整役として組織の一体感を高める存在になりたいと考えています。

協調性を軸にしながら、リーダーシップや問題解決力もアピールできる内容になっています。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例②(文房具):カッター

私は『カッター』のような人間です。カッターは物をスパッと切る道具ですが、無闇に振り回すのではなく、狙った部分を的確に切ることで本来の力を発揮します。私は、チーム内で議論が停滞しているときや、曖昧な意見が交わされているときに、問題の本質を捉え、ズバッと意見を言うことで、物事を前に進めることが得意です。

大学時代、ゼミで新規ビジネスモデルを考えるプロジェクトに取り組んだ際、議論がまとまらず、無駄に時間だけが過ぎてしまうことがありました。アイデアがいくつも出るものの、具体的な方向性が決まらず、ふわっとした議論のまま時間切れになることが続いていました。

そこで私は『今のままだと何も決まらない』と感じ、出されたアイデアを一つひとつ分析し、収益性や実現可能性の観点から優先順位をつけるべきだと提案しました。さらに、どの案が市場に受け入れられるかをデータを使って明確に示し、最も効果的な戦略に絞るようチームを導きました。

このアプローチにより、無駄な議論が減り、プロジェクトの進行がスムーズになりました。その結果、私たちの提案は学内コンテストで優勝し、実際に企業からも高い評価を得ることができました。

この経験から、物事をはっきり言うことは単なる意見の主張ではなく、チームがより良い選択をするために必要なスキルだと学びました。入社後も、カッターのように的確に本質を見抜き、ズバッと意見を述べながら、チームの成長に貢献していきたいです。

はっきりと意見を言える性格をアピールしつつ、ただの自己主張ではなく「本質を見抜き、議論を前に進める能力」として表現することで、チームに貢献できる人物であることを印象付けることができる例文です。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例③(文房具):4色ボールペン

私は『4色ボールペン』のような人間です。4色ボールペンは、1本で異なる色を使い分けることができ、場面に応じて最適な色を選べる道具です。私も、状況に応じて適切な対応を取り、柔軟に考えながら行動することを大切にしています。

大学時代、私は学園祭の運営スタッフを務めていました。当日、突然メインステージの音響トラブルが発生し、予定していたイベントが中止になりかけました。スタッフが動揺する中、私は冷静に状況を整理し、『A案:別のスピーカーを調達する』『B案:トークイベントに切り替える』『C案:SNSで事情を説明し、時間をずらして開催する』という3つの代替案を即座に考えました。

すぐに実行可能なB案を採用し、予定していたバンド演奏の代わりに、出演者によるトークイベントを開催しました。その結果、来場者はイベントを楽しむことができ、クレームもなく運営を続けることができました。さらに、想定外のトークイベントが好評で、翌年以降の新しい企画として定着しました。

この経験から、問題が発生しても慌てずに複数の選択肢を考え、最善の方法を選ぶことが大切だと学びました。入社後も、4色ボールペンのように状況に応じて適切な対応をし、チームの成果を最大化できるよう柔軟に動いていきたいです。

「ただ柔軟に動ける」はなく、「柔軟に考え、適切な解決策を選ぶ能力を持ってる」として表現することで、企業にとって価値のある人材であることを伝え

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例④(日用品):カイロ

私は『カイロ』のような人間です。カイロは、必要なときにすぐに発熱し、周囲を温める役割を果たします。私も何かに取り組むとき、素早く熱中し、周囲にもポジティブな影響を与えることができます。

大学時代、私はボランティアサークルに所属しており、地域の子どもたちに学習支援をする活動をしていました。ある日、担当していた生徒が勉強に対して全く興味を示さず、『勉強は嫌いだし、意味がない』と投げやりな態度を取っていました。

しかし、私はこの子に少しでも勉強の楽しさを伝えたいと思い、すぐに方法を考えました。数学の問題をクイズ形式にしたり、興味のある漫画の内容を使って国語の読解問題を作ったりと、生徒が自発的に学びたくなる工夫をしました。すると、次第に生徒の態度が変わり、『今日はどんな問題を出してくれるの?』と自分から質問してくるようになりました。最終的に、彼の数学の成績は1学期で20点から65点に上がり、自信を持って学習に取り組めるようになりました。

この経験から、自分が熱中することで、周囲の人の意識も変えられると学びました。入社後も、どんな仕事にも素早く熱を持ち、周囲を巻き込みながら成果を出せる人間になりたいと考えています。

熱中する力を単にアピールするのではなく、「熱中することで周囲にも良い影響を与え、成果につなげる」という視点を加えることで、企業にとって魅力的な人材像を示すことができています。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑤(日用品):タイヤ

私は『タイヤ』のような人間です。タイヤは地面にしっかりと接しながら、さまざまな道を走り続けます。その中心にはブレない軸があり、それを支えにどんな環境でも前進できます。私も、自分の信念や価値観を大切にしながら、さまざまなことに挑戦してきました。

大学では、学業・サークル・アルバイトの3つをバランスよく両立することを目標にしていました。しかし、忙しくなるにつれて『どれも中途半端になっているのではないか』と悩むようになりました。アルバイトでは責任のある立場を任され、サークルでは運営側として企画を進めながら、学業も疎かにはできない。どれも大事にしたいのに、時間が足りないと感じていました。

そんな時、自分の中で一つの軸を決めました。それは『どの活動も人と関わり、信頼を築くことを大切にする』ということです。この考えを基に行動を見直し、アルバイトではスタッフ同士の連携を深める提案をし、サークルではメンバーと密にコミュニケーションを取りながら企画を成功させることに集中しました。結果として、アルバイトでは店長から『チームワークの向上に貢献した』と評価され、サークルでは前年の1.5倍の参加者を集めたイベントを成功させることができました。

この経験から、何事もただ手を広げるのではなく、自分の軸を持ちながら取り組むことが重要だと学びました。入社後も、状況に応じて柔軟に動きながらも、自分の大切にする価値観を見失わず、チームや会社に貢献できる人材になりたいと考えています。

軸を持ちながらも変化に適応しさまざまなことに挑戦できる人材は、変化の激しいこの時代において必要不可欠です。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑥(日用品):タオル

私は『タオル』のような人間です。タオルは水分をしっかりと吸収し、使う人に快適さを与えます。私も、さまざまな経験や知識を積極的に吸収し、それを周囲に還元できるように行動しています。

大学時代、私は未経験からマーケティングを学び始めました。最初は専門用語や分析手法が分からず、ゼミのディスカッションについていけないことがありました。しかし、『学ぶことを楽しもう』と考え、授業だけでなく、実際に企業のマーケティング施策を調査したり、関連書籍を読んだりすることで、知識を吸収していきました。

その結果、1年後にはゼミのリーダーを任され、学外の企業と連携してマーケティング戦略を考えるプロジェクトにも参加することができました。プロジェクトでは、SNSを活用した集客施策を提案し、結果として店舗の売上を前年比20%向上させることに貢献しました。

この経験から、積極的に学び続け、吸収した知識を実践することで、自分だけでなく周囲にも良い影響を与えられることを学びました。入社後も、タオルのようにどんな環境でも素早く知識を吸収し、チームや会社に貢献できる人材になりたいと考えています。

「知識を吸収する力」だけでなく、「吸収したものを実践に活かし、成果を生む能力」までアピールできています。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑦(電化製品):パソコン

私は『パソコン』のような人間です。パソコンは常にソフトウェアをアップデートし、新しい機能や知識を取り入れることで進化し続けます。私も、日々の学びを大切にし、新しい情報を吸収しながら自分を成長させることを意識しています。

大学時代、私はデータ分析に興味を持ち、統計学やプログラミングを学び始めました。しかし、最初は専門用語やツールの使い方が分からず、ゼミの発表でも自信を持って話せないことが多くありました。そこで私は、毎日1時間の自主学習を続けると決め、オンライン講座や書籍を活用しながら知識をアップデートしていきました。

その結果、半年後にはゼミの研究でデータ分析を担当できるレベルになり、チームの成果として市場調査プロジェクトを成功に導きました。さらに、学外のビジネスコンテストに出場し、自分の分析結果をもとに提案を行い、全50チーム中3位に入賞することができました。

この経験から、学び続け、知識を常にアップデートすることが自分の成長につながると実感しました。入社後も、パソコンのように新しい情報を素早く吸収し、変化の激しいビジネス環境に適応しながら成長し続けたいと考えています。

単に「知識を吸収する力」だけでなく、「吸収したものをもとに知識をアップデートする力」までアピールできています。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑧(電化製品):エアコン

私は『エアコン』のような人間です。エアコンは、暑いときには冷風を、寒いときには温風を送り出し、環境に応じて最適な空気を作り出します。私も周囲の状況を素早く察知し、臨機応変に対応することを大切にしています。

大学時代、私はアルバイト先のカフェで、業務の効率化を図るための取り組みを行いました。カフェは繁忙期になると注文が集中し、キッチンとホールの連携がうまくいかず、提供の遅れやミスが頻発していました。スタッフの間でも焦りやストレスが生じ、職場の雰囲気が悪化することがありました。

そこで私は、まず現場の状況を観察し、どの業務がボトルネックになっているのかを分析しました。その結果、キッチンとホールの情報共有が不十分であることが原因だと分かりました。私は、簡単なオーダー管理シートを導入し、ホールスタッフがリアルタイムで状況を確認できる仕組みを提案しました。

この取り組みの結果、オーダーミスが月10件から2件に減少し、提供スピードも平均で30秒短縮されました。さらに、スタッフ間の連携がスムーズになり、職場の雰囲気も改善されました。

この経験を通じて、エアコンのように状況を冷静に判断し、その場に応じた最適な対応を取ることの重要性を学びました。入社後も、変化の多い環境でも柔軟に対応し、チームや組織にとって最適な働き方ができる人材になりたいと考えています。

「臨機応変な対応力」を単にアピールするのではなく、「状況を正しく分析し、最適な解決策を実行できる能力」として表現することで、企業にとって価値のある人材であることを伝えられています。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑨(電化製品):スマホ

私は『スマホ』のような人間です。スマホは通話やメッセージだけでなく、情報収集、スケジュール管理、エンターテイメントなど、あらゆる役割をこなします。私も、一つの分野にとどまらず、状況に応じてさまざまな役割を果たせることを強みとしています。

大学時代、私は学業・サークル・アルバイトを掛け持ちしながら、それぞれで異なる役割を担っていました。サークルではリーダーとしてイベントの企画を行い、アルバイトでは新人教育を担当し、学業ではゼミの研究を進める中でプレゼン能力を磨いてきました。しかし、最初はタスクが多すぎて、どれも中途半端になりそうな不安を感じていました。

そこで私は、スマホのように『役割を切り替える』ことを意識しました。例えば、時間帯ごとに集中する内容を明確に分け、サークルではリーダーシップを発揮し、アルバイトでは丁寧な指導を心がける。さらに、ゼミでは論理的な思考力を高めるためにプレゼン練習を繰り返しました。

この取り組みの結果、サークルのイベントでは前年の2倍の参加者を集め、アルバイトでは新人の定着率が向上し、ゼミではプレゼン大会で優勝することができました。

この経験を通じて、スマホのように多機能でありながら、それぞれの役割を的確に果たすことの重要性を学びました。入社後も、臨機応変に求められる役割をこなし、組織に貢献できる柔軟な人材でありたいと考えています。

「なんでもできる能力の高さ」をただ主張するのではなく、「役割を切り替える能力」「柔軟に対応できる力」と具体的に書けている点が良いですね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑩(電化製品):掃除機

私は「掃除機」に例えられる人間だと思います。

掃除機は散らかったものをそのまま放置せず、一度集めて整えることで部屋を快適にします。

私自身も、物事が混乱しそうな場面で状況を整理し、やるべきことを見える形にするのが得意です。

ゼミでは議論があちこちに飛び、話が散らかってしまうことが多くありました。

そこで私が議題を一度整理し、必要な情報と優先順位をまとめ直すことで、話し合いがスムーズに進むようになりました。

メンバーからも「一度あなたにまとめてもらうと頭が整理される」と言ってもらえました。

掃除機のように、「余計な混乱を吸い取り、前に進める環境をつくる力」を仕事でも活かしていきたいと考えています。

例⑪(食べ物):レモン

私は『レモン』のような人間です。レモンは単体で食べることは少ないですが、料理や飲み物に加えることで、味を引き締めたり、素材の美味しさを引き立てたりします。私は、どんな環境でも周囲の人がより輝けるようサポートし、チーム全体の成果を高めることを大切にしています。

大学時代、私はゼミのグループ研究でリーダーではなく、調整役としてチームを支えました。当初、メンバーの意見がまとまらず、研究の方向性が決まらない状態が続いていました。意見が強いメンバーがいる一方で、発言が控えめなメンバーもおり、議論が一方的になりがちでした。

そこで私は、全員が意見を出しやすい雰囲気を作ることに注力しました。会議の進行をサポートし、発言が少ないメンバーには個別にヒアリングをして意見を引き出し、それを議論の場で紹介することで、バランスの取れた議論ができるようにしました。その結果、チームの一体感が高まり、研究内容も洗練され、最終的に学内のプレゼン大会で優秀賞を受賞することができました。

この経験から、目立つことだけが成果ではなく、周囲をサポートしながら全体のパフォーマンスを高めることが重要だと学びました。入社後も、レモンのように組織の中で必要な存在となり、チームの成果を最大化することに貢献していきたいと考えています。

「周囲を引き立てる力」を単なる補助的な役割ではなく、「チームの成果を最大化する重要な役割」として強調し、企業にとって価値のある人材であることを伝えられています。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑫(食べ物):ぬか漬け

私は『ぬか漬け』のような人間です。ぬか漬けは、一晩で味がしみこむわけではなく、じっくり時間をかけることで深みのある美味しさが生まれます。私は、すぐに結果を求めるのではなく、コツコツ努力を積み重ねて成長することを大切にしています。

大学時代、私は英語が苦手で、TOEICのスコアは初め350点しかありませんでした。しかし、将来の可能性を広げるために、英語を使えるようになりたいと考え、毎日少しずつでも勉強を続けることを決意しました。最初の数カ月は、リスニングが全く聞き取れず、文法も理解が追いつかない状態でしたが、『一歩ずつ進めば、必ず変わる』と信じて学習を続けました。

具体的には、1日30分のリスニングと単語学習を習慣化し、オンライン英会話で実践の場を増やしました。その結果、半年後にはスコアが600点に上がり、最終的には750点を達成することができました。

この経験を通じて、努力はすぐに実を結ばなくても、継続することで確実に成長につながることを学びました。入社後も、ぬか漬けのように焦らずじっくりと自分を磨き、確実に成果を出せる努力家として貢献していきたいと考えています。

「努力家」というありきたりな表現にとどまらず、「時間をかけてじっくり成長する」と表現できている点が良いですね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

例⑬(食べ物):塩

私は『塩』のような人間です。塩は決して目立つ存在ではありませんが、料理には欠かせない調味料です。どんな食材とも相性が良く、料理の味を引き立てる役割を果たします。私は、チームの中で自分が目立つことよりも、周囲をサポートし、全体の成果を引き上げることを大切にしています。

大学時代、私はゼミのプロジェクトで、リーダーではなく調整役として動きました。チーム内には個性の強いメンバーが多く、方向性の違いから意見がぶつかることもありました。しかし、私は一人ひとりの意見を丁寧に聞き、それぞれの強みを活かせる役割を考えながら調整しました。たとえば、プレゼンが得意なメンバーには発表を、分析が得意なメンバーにはデータ処理を任せるようにしました。

その結果、メンバー全員が自分の力を最大限発揮できる環境が整い、チームの一体感が向上しました。最終的に、私たちのプロジェクトは学内コンテストで最優秀賞を受賞し、教授からも『個々の強みを活かした理想的なチームワークだった』と評価されました。

この経験から、塩のように目立たなくても、チームの要となる存在がいることで組織全体の力が引き上げられることを学びました。入社後も、どんな環境でも周囲をサポートし、チームの成果を最大化できる存在として貢献していきたいと考えています。

例⑭(食べ物):みそ汁

私は「みそ汁」のような存在だと思います。

みそ汁はどんな具材とも相性が良く、その場にそっと馴染んで場を温かくする力があります。

私は、人の輪に自然に入っていき、相手に合わせて柔らかく関わるタイプだとよく言われます。

大学のサークルでは、価値観が違うメンバー同士がぶつかり空気が悪くなる場面がありました。

そこで私は、双方の話を丁寧に聞き、共通点を探しながら雰囲気を和らげるように関わりました。

その後、全員で落ち着いて話せるようになり、活動も以前よりスムーズになりました。

みそ汁のように、「誰とでも馴染み、場を整える存在」として、職場でも安心感を与えられる人になりたいです。

例⑮(乗り物):電車

私は「電車」のようなタイプだと言われます。

電車は決められた時間に淡々と走り続ける存在です。派手ではありませんが、確実に目的地へ人を運ぶ信頼性があります。

私自身も、一度決めたことを黙々と積み重ねるタイプで、周りから「安定感がある」とよく言われます。

受験期には毎朝同じ時間に学校へ行き、自習室で2時間勉強する習慣を1年間続けました。

つらい時期もありましたが、この「毎日同じことを淡々と続ける」姿勢が力になり、最終的に志望校に合格できました。

電車のように、派手さはなくても自分の役割をコツコツ果たし、周りから信頼される社会人を目指したいです。

例⑯(形):円

私は「円」のような人間だと思います。

円には角がなく、どこから見ても同じ形で、周囲とぶつからずに馴染む性質があります。

私自身も、人との衝突を避けつつ、チームの中心に自然に入っていくタイプです。

高校の委員会活動では、意見が割れた時に双方の考えを聞き取り、どうすれば全体が納得できるか提案する役割を担っていました。

その調整のおかげで会議がまとまり、活動がスムーズに進むことが増えました。

円のように、周りとの調和を大切にしつつ、必要なときには中心で支えられる存在でいたいと考えています。

例⑰(色):青

私は自分を「青」に例えます。

青には「落ち着き・誠実さ・冷静さ」といったイメージがありますが、私は物事に感情的になりにくく、状況を客観的に見ることが得意です。

大学のグループワークでは、意見がぶつかって議論がヒートアップした時に、双方の考えを整理し直して話し合いを落ち着かせる役割を自然と担っていました。

メンバーから「冷静に方向性を戻してくれる」と言ってもらえることも多かったです。

青のように、場に安定感をもたらしながら、チームが迷わず前に進めるよう支える存在になりたいと考えています。

縁の下の力持ちとなる存在はどの企業にも必要不可欠であり、良い自己PRだといえます。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

また、似ている頻出質問「自分を動物に例えると?」が問われることがあります。

「自分を動物に例えると?」の回答例や答え方が知りたい人は、こちらの記事を参考にしてみてくださいね。

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

「自分を物に例えると?」自分に適した物の探し方3つ

就活生くん

就活生くん

「自分を物に例えると?」と質問されたら、具体的にどんなものに例えたらいいのかは理解できました。

ただ、具体例のように自分に合った物をどのように探せばいいのか分かりません・・・。

では次に、「自分を物に例えると?」の自分に適した物の探し方を紹介します。

自分を例えるものの探し方は、以下の3つがあります。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

- 探し方①:自分の強み・長所を知る

- 探し方②:誰でも知ってる身近な物に自分を当てはめる

- 探し方③:実体験と結びつける

ちなみに「面接に受かりたい!」という方は「面接回答集100選(公式LINE限定配布)」を使うと、内定者の答え方がわかり、面接対策が簡単にできますよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

探し方①:自分の強み・長所から逆算して探す

「自分を物に例えると?」の探し方1つ目は、「自分の強み・長所から逆算して探す」です。

最初に自分の強みを知れば、後は、強みに合わせて、あなたに合う物を選ぶだけで楽になりますよ。

最初のステップとして、自己分析で強み・長所を知っておきましょう。

自己分析が難しいと感じる人は、周囲の人に聞いてみると自分では気づかなかった一面も分かりますよ。

探し方②:誰でも知ってる身近な物に自分を当てはめる

「自分を物に例えると?」の探し方2つ目は、「誰でも知ってる身近な物に自分を当てはめる」です。

自己分析で強み・長所を理解出来たら、誰でも知っている身近な物に自分を当てはめてみましょう。

面接官に伝わらなければどれだけうまい例えだとしても意味が無いため、マニアックすぎる物を言うことは避けましょう。

面接における答え方は、面接官がどのような情報を知りたいのか、そのためにはどのような回答が適切なのかを理解することが大切です。

有形材を取り扱っている会社なら、その企業の物で例えることができれば印象は、より良くなりそうですね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

探し方③:実体験と結びつける

「自分を物に例えると?」の探し方3つ目は、「実体験と結びつける」です。

「自分」を見つけたら最後に、共に話せるエピソードを準備しましょう。

なぜその言葉を選んだのかという所の根拠も面接官の知りたい部分の1つです。

初めて会う人でも分かりやすく、興味が湧くようなエピソードを考えて、印象に残る面接に出来るように心がけましょう。

何事も実体験に結びつけることは必要ですね!

以上が、「自分を物に例えると?」と面接で質問されたの自分に合った物の探し方3つです。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

面接でよく聞かれる質問に悩んでいる人にオススメの記事一覧

「面接に自信がない」という人は、 面接でよく聞かれる質問に対する回答を考えておくことをおすすめします。

面接でよくある質問について解説しており面接通過率がアップするので合わせて読んでみてください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「自分を物に例えると?」の作成ポイント3つ

就活生くん

就活生くん

ステップを見ながら自分なりに作ってみました。ただ面白いものが出来ないし上手いこといきません。

「自分を物に例える」を作るときに何かポイントなどあるんですか?

あります。

「自分を物に例えると?」の作成ポイントを3つ解説していきますね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

ポイント①:一番伝えたい長所・経験から考える

ポイント②:ありきたりな表現を避ける

ポイント③:ユーモア表現を無理に盛り込まない

それでは1つずつ解説していきましょう。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

ポイント①:一番伝えたい長所・経験から考える

「自分を物に例えると?」の作成ポイント1つ目は、「一番伝えたい長所・経験から考える」です。

自分が最も伝えたい経験には、自分の長所が最も強くでている事が多いです。

また「自分を物で例える」ことは背景となるエピソードがあることでより説得力が増します。

自分を的確に表現した一言となるように、一番伝えたい長所・経験を考える事が望ましいでしょう。

企業の採用担当者は、目の前にいる就活生の雰囲気と発言に違和感がないかも注視しています。

イメージと乖離した物を選ばないよう、一番伝えたい長所・経験をもとにするのが無難ですね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

ポイント②:ありきたりな表現を避ける

「自分を物に例えると?」の作成ポイント2つ目は、「ありきたりな表現を避ける」です。

「自分を物に例えると?」と聞かれた時、過去に多くの人が使っているフレーズや表現ではインパクトを与えることができません。

たとえば、「知識の吸収率の早さ」のアピールで「スポンジ」、その他にも協調性のアピールで「潤滑油」、忍耐力での「スルメ」などの表現のことです。

面接官は繰り返し聞いてきた「自分を物に例える」ですので、印象には残りづらいです。

面接官が聞きたい答えは、誰でも答えそうなありきたりな答えではありません。

使い古されたこの答えでは就活生の本来の姿を見ることはできません。

自分の言葉で考えて作ることでオリジナル性がでてきます!

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

ポイント③:ユーモア表現を無理に盛り込まない

「自分を物に例えると?」の作成ポイント3つ目は、「ユーモア表現を無理に盛り込まない」です。

ありきたりな表現を避けようとした結果、ユーモア表現を盛り込む「自分を物に例える」になる失敗例も多く見られます。

ユーモアは良いですが、ネタが盛り込まれ過ぎた内容は必ずしも面接官に刺さるわけではなく、かえって逆効果にもなり得ます。

「自分を物に例える」の目的である端的に自分の強みを伝えることは忘れないようにしましょう。

自分のユーモアセンスに自信しかない人は、一回挑戦してみても良いと思いますよ。

以上が、作成ポイント3つになります。

次に、テーマ別に回答例を解説していきます。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

「自分を物に例えると」面接でのNG回答例

就活生くん

就活生くん

「自分を物に例えると何ですか」の回答例もわかったので早速作ってみようと思います。

ただ、NGな回答例はあったりするんですか?

はい!あります。

「自分を物に例えると」のNG回答例を紹介しますね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

NG例①:マイナスな印象を与えること

NG例②:矛盾している印象を与えること

それでは1つずつ「自分を物に例えると」のNG回答例を確認していきましょう。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

NG例①:マイナスな印象を与えること

「自分を物に例えると」のNG例1つ目は、マイナスな印象を与えることです。

「自分を物に例えると?」は、前向きなものであることが大切であるため、マイナスな表現は避けましょう。

自分の短所も、逆に考えれば長所に変換することはできます。

例:独断的→主体性がある

私を一言で表すと「お掃除ロボット」です。独断的に行動するので、自分で物事を考えて行動してきました。

私を一言で表すと「お掃除ロボット」です。主体性があるので、自分で物事を考えて行動を行ってきました。

マイナスな印象を与える表現しか思い浮かばない人がいたら、逆の意味を考え長所にしましょう!

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

NG例②:矛盾している印象を与えること

「自分を物に例えると?」のNG例2つ目は、矛盾している印象を与えることです。

「自分を物に例えると?」は、ESや自己PRにしようしたものと一貫性が必要なため矛盾してはいけません。

そのため無理に作るのではなく自身の長所をしっかりと見つけて自分を物に例えましょう。

一貫性を持たせるためにも、全てのことに自己分析の必要性が伺えますね!

では最後にこの記事をまとめさせていただきます!

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

「面接の対策の仕方がわからない…」という就活生の方は、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)も参考にするのが一番おすすめです。

内定者の回答を見るには、就活サイトなどを参考にする就活生が多いですが、他にも面接回答集100選(公式LINEで無料配布)を参考にする就活生も多くいます。

面接の対策をするなら、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、面接の質問集100選と答え方(公式LINEで無料配布)を見て、面接対策に活かしてくださいね。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

「自分を物に例えると」と似たトリッキーな面接質問一覧

面接では、「自分を物に例えると」意外にも変わった質問をされることがよくあります。

面接で変わった質問をされて答えられないなんてことにならないためにも、事前に復習しておきましょう。

以下で答えにくいと言われている質問を一通り紹介しているので、参考にしてみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

「面接対策は何から始めれば…?」「面接の質問にきちんと答えられるか少し不安」という方は、面接の質問集100選で面接対策を行うのがおすすめです。

面接質問解答集100選は、面接でよく聞かれる頻出質問と内定者の回答をまとめたもので、面接質問回答集をマスターすると、面接での通過率が格段に上がります。

面接の対策では、模擬面接も大切ですが、内定者がどんな回答をしているのかを知っておくことも大切です。

そのため、「面接対策はどこからやれば…」という方は、面接の質問集100選と答え方を見て、面接対策に活かしてくださいね。

面接回答集100選

まとめ:自己分析を行ってから自分を物に例えてみよう

この記事の「【自分を物に例えると?】企業の意図や種類別の回答方法 | 作成方法やNG例も」はいかがでしたか。

この記事では自分を物で例えるための作成方法やポイントを解説しました。

合わせて、種類別回答方法やNG例も解説しました。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ

◆「自分を物に例えると?」面接官の質問意図3つ

- 質問意図①:自己分析が出来ているか知りたい

- 質問意図②:能力・センスが知りたい

- 質問意図③:対応力が知りたい

◆「自分を物に例えると?」自分に適した物の探し方3つ

- 探し方①:自分の強み・長所を知る

- 探し方②:誰でも知ってる身近な物に自分を当てはめる

- 探し方③:実体験と結びつける

◆「自分を物に例えると」の作成ポイント3つ

- ポイント①:一番伝えたい長所・経験から考える

- ポイント②:ありきたりな表現を避ける

- ポイント③:ユーモア表現を無理に盛り込まない

◆「自分を物に例えると」面接でのNG回答例

- NG例①:マイナスな印象を与えること

- NG例②:矛盾している印象を与えること

あなたが魅力的な「自分に合った物」を見つけて、納得のいく内定をもらえることを心から祈っています。

この記事が良いなと思った人は、ぜひ友人や後輩にもシェアしてあげてくださいね!

「就活の教科書」には、就活に役立つ記事が他にもたくさんありますよ。

他の記事も読んでみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 テラ

「就活の教科書」編集部 テラ