「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。

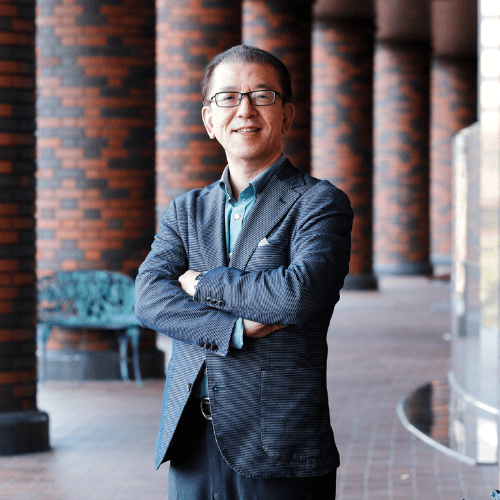

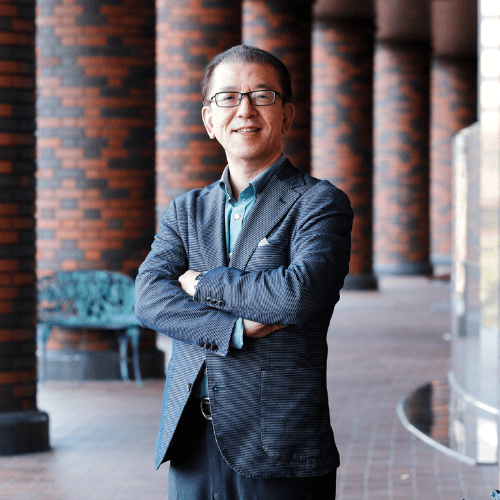

本日は、元パナソニックの社員で実務家教員として活躍されている、帝塚山学院大学の飛河智生教授にお話を伺いました。

飛河教授、本日はよろしくお願いします!

よろしくお願いします。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

飛河 智生(ひかわ・としお)

帝塚山学院大学 リベラルアーツ学部 教授

Link Next 社会研究所 代表

1985年、東京工業大学工学部情報工学科卒。同年、松下電器産業(現パナソニック)株式会社に入社。2014年4月より、帝塚山学院大学人間科学部教授に就任。経営・マーケティング関連の科目を担当する一方、29年間の実業での経験を活かした実践的なキャリア開発教育や、社会人と学生をつなぐ活動に注力している。

目次

帝塚山学院大学 飛河智生教授にインタビュー①:「キャリア」とは

「ニーズのあるところに行く」というマーケティング的視点

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

さっそくですが、キャリア教育に携わるようになったきっかけについて教えてください。

最初は、キャリアに悩む社会人向けに社会塾を開催しており、教員になってから学生向けのキャリア教育を始めました。

新卒の就職は、あくまで「社会と自分の最初のマッチング」にすぎません。また、さまざまな支援体制があります。

一方、転職を含めたその後のキャリアは、基本的に自分で考えて選んでいく必要があります。

だからこそ、大学生のうちに「社会の仕組み」や「自分の役割をどう見つけるか」という“キャリア自律”の基礎力を身につけることが大切です。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

「自分の役割をどう見つけるか」は多くの就活生が悩みますよね。

キャリアを考えるうえで欠かせないのが、「ニーズのあるところに行く」という視点です。

仕事(ビジネス)は誰かの課題やニーズを解決することで成り立っており、その意味ではマーケティングの視点もキャリア選択の重要な土台になります。

松下幸之助の「会社は社会の公器」という考え方を紹介しましょう。

会社は社会からヒト・モノ・カネを預かり、社会に価値を提供する存在であり、利益追求だけでなく社会貢献との両立が求められます。これは渋沢栄一も説いていたことです。

こうした「そもそも会社とは何か」という根本的な理解からキャリア教育を始めることで、学生は“社会の中で自分が果たすべき役割”を少しずつ考え始めるようになります。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

社会についての理解が必要なのですね。

自分=自らの「役割」のこと

私は、キャリアとは「社会の中で自分がどんな役割を担うかを見つけていくこと」だと考えています。

自分が望む役割を選び、きちんと担っていくことが重要です。役割というのは、人との関係の中で初めて生まれるもので、例えば家庭であれば、配偶者がいれば「相手のパートナー」という役割が生まれ、子どもがいれば「親」という役割が生まれます。社会においても同様に、自分の立ち位置や役割を見つけていくことが求められます。

ただし、その役割は固定されたものではなく、基本的に自由に選ぶことができます。また、時間の経過や状況の変化によって変わっていきます。だからこそ、その時々で常に新しい役割を見つけ、それを積み重ねていくことが、キャリアの本質だと思います。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

役割を見つけることが、キャリアの本質なのですね。今まで考えていませんでした。

「人生100年時代」と言われる今、学び、働き、そして学び直してまた働くという循環が当たり前になってきています。年齢や環境に応じて自分の役割も変わるからこそ、自分にとって無理がなく、人の役に立ち、さらに相手にも喜んでもらえるような役割を選び取っていくことが大切です。

収入や就業条件だけで仕事を選ぶのではなく、自分が選び、同時に相手にも選ばれるという関係性。

その中で「どう考え、どう選択していくか」という思考・行動パターンの土台をつくっていくことこそ、キャリアを築く上で必要なことだと考えています。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

収入や待遇などで考えてしまいがちですが、自分が社会の中で役割をどう担うかが重要なのですね。

「自分」とは、自らの分。つまり、自らの「役割」のことです。

日本語とはうまく出来ていて、そもそも「自分」とは社会の中での立ち位置や関係性のこと表わしている言葉ですね。

アメリカやアフリカに行けば、求められる役割も違うわけで、自分の在り方も変わる。未来に行っても、つまり時間が経っても変わる。

だからこそ、自分を知るには社会との関係性、つまり“自分”を意識することが大切だと思います。それを自ら自由に決められることが「キャリア自律」であり、その役割をきちんと果たすことが「自分らしい」ということになります。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

社会構造を理解すると、課題が見える

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

社会人に向けてキャリアについてどのようなことを伝えていますか?

まず「社会はどうなっているのか」という大きな視点を伝えることを大切にしています。

世界の動向、日本の社会問題、教育、経済、技術、経営など、一つひとつのテーマを丁寧に学んでいきます。こうして学びを重ねると、経済も産業も安全保障も文化もすべてがつながっていることが見えてくるんです。

社会の構造がある程度理解できると、「自分はどこに興味を持ち、どの課題に取り組みたいのか」が見えてきます。

学生を含め、多くの人は「自分が何を知らないか」をそもそも知らない。だからこそ、まずはそこを知ることから始めてほしい。そんな思いで授業をしています。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

自分が何をしたいかを考える前に、きちんと“知る”ことが重要なのですね。

講座の中でどのようなことを大切にされていますか?

もちろん、私が知っていることも少しですが、あくまで一つの考え方の例として「こういうふうに考えると、こういう見方ができる」という社会を知るきっかけを提供したいと考えています。

体系的な視点を一度見せて、その上で自分なりの考え方や価値観を組み立てていってほしい。

そしてその中で、「自分はここに時間をかけて取り組んでみたい」と思える分野に出会えれば、それが次のキャリアの出発点になる。

特に社会人には、そうした視点で物事を考えることを大事にしてキャリアを形成していってもらいたいと思います。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学 飛河智生教授にインタビュー②:「やりたいことがない学生」に伝えたいこと

自己分析だけでは「やりたいこと」は見つからない

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

学生には、キャリアについてどのようなことを主に伝えていますか?

「何がしたいの?」と聞かれると、多くの人は自分の内側ばかりに目を向けてしまいがちです。

その結果、「やりたいことがない」と悩み始め、自分探しの旅に出てしまう。でも、大学生はそもそも社会のことをよく知らないので、何ができるかなんて分からなくて当然です。

だから私は、「何をすべきか」、つまり「社会にはどんな課題があるのか」といった外の視点に目を向けることを勧めています。世の中にはさまざまなやるべき事・役割があり、それを知らなければ選ぶことはできません。少しずつ知っていくことで、「自分が関わってみたいこと」も自然と選べるようになってきます。

実際、「今はやりたいことがなくてもいいんだよ」と伝えると、ほっとした表情を見せる学生は多いです。やりたいことがある人はもちろんそれでいい。でも、ない人にとっては、その問い自体がプレッシャーになってしまいます。

だからこそ、まずは外に目を向けてみる。そこから始めることで、キャリアの選択肢は広がっていくのだと思います。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

学生の多くは、「やりたいことがない」と言って、自己分析ツールのようなものに頼ってしまいがちですが、やはりそれではなかなか自分のやりたいことは見えてきませんよね…

自己分析で「優しい性格です」とか「責任感があります」と言われても、それがどんな職業に結びつくのかは全く見えません。

自己分析だけで進路を決めるのは、無理があると思っています。

以前、学生に「夢は?」と聞き続けたら、最後に「猫になりたい」と言われたことがありました。

別の学生に「やりたいことは?」と聞いたら、「スマホを充電したい」と(笑)。どちらもまじめに答えています(?)が、答えになっていませんね。学生も「やりたいこと=職業」だと無意識には分かっているからこそ、答えにくくなっているんです。

そもそも、知らないことは選べません。

例えばフランス料理の高級店で「好きなものを頼んでいいよ」と言われても、メニューが全部フランス語で、しかも食べたこともなかったら選べないですよね。それと同じで、経験がないまま「やりたいことを選べ」と言われても難しい。

今の自己分析は「自己」だけを見てしまいがち。もちろん自己分析は大切ですが、他者や社会との関係を見ないで「私はこうです」と言っても、それは本当の意味で自分を知ることにはなりません。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

自己分析だけで自分のやりたいことを見つけようとするのが難しいことがよくわかりますね。

身近な困りごとから、自分の関心を見つける

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

キャリアを考える上で、まずどのようなことを考えたら良いでしょうか?

キャリアを考える上で大切なのは、まずは自分が解決したい周りの「小さな課題」を見つけることだと思います。

たとえば、貧困の子どもたちを助けたいと思えば、それに関わるいろんな仕事がある。

あるいは「美味しいものを届けたい」と思えば、食品会社なども選択肢になります。

つまり、まずは自分や身の回りの困りごとに目を向けて、「解決してみたいな」と思えるものを見つけること。

そして、少しでも体験してみることが、キャリアの第一歩になると思います。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

「やりたいこと」を考えるより、自分の目の前の「課題」の方が見つけやすいので、より取りかかりやすいですね!

囲碁のように「石を置く」ように経験を積み重ねる

やりたいことを見つけるには、時間がかかります。

若いうちは、何かを3年くらい一生懸命取り組んで「できること」を一つずつ増やしていくのが良いと思います。それが将来的に、自分だけのユニークな強みの一部になるのです。

藤原和博先生が「百人に一人の力を三つ持てば百万分の一になれる」とおっしゃっていましたが、まさにそういう人が社会で必要とされる存在になるのだと思います。

私はよく囲碁で例えますが、最初はいろんな場所に石を置いておくことで、最後に自分だけの形ができます。

自分の「領地」を少しずつ広げていく、そんな感覚でいいのではないでしょうか。焦らず、一つひとつ積み重ねていくことが大切だと思います。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

やりたいことを見つけるために焦ってしまうのではなく、一つひとつできることを積み重ねていきたいですね。

私は電器メーカーで技術職からキャリアをスタートし、その後マーケティング、経営企画、営業、渉外と分野を広げてきました。

すべての経験はつながっていて、転職しても過去の仕事を「捨てる」のではなく、自分の土台として活かし続けています。

たとえば営業部に異動したとき、営業歴10年の人と同じ土俵では勝てないと感じました。

だから自分が持っていた技術や企画の経験を活かす「別の営業スタイル」で結果を出しました。

つまり、キャリアとは積み上げであり、自分の過去の強みを活かして新しい役割に挑戦していくことだと考えています。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

転職が当たり前になってきている時代において、過去の経験を活かすということはとても重要ですね。

人生100年時代では、キャリアも年齢に応じて変化します。15歳までは人間としての基礎を身につけ、30歳くらいまでは自分を模索する時期であり、仕事の軸を定めていきます。

30〜45歳でそれぞれの社会で活躍する時期でしょう。

45歳を過ぎると体力的にも変化があり、次の60歳以降に向けて自分の経験を活かす準備期間に入ります。

そして60歳以降は、蓄積してきた知識やスキルを社会に還元していく段階です。

年齢を重ねるほどに視野も広がり、役割や貢献の意味も変わってきます。

若いうちに幅広い経験を積んでおくことで、後の人生をより豊かに、自分らしく歩めるのではないでしょうか。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

若いうちに経験したことが、60歳以降の人生に直結していると考えると、行動あるのみですね。

帝塚山学院大学 飛河智生教授から学生へのメッセージ:「失敗しても次があるので、まずは一歩踏み出してほしい」

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

ご自身の経験に基づいたキャリアのお話をありがとうございました。

最後に、学生へのメッセージをお願いします!

就活は自分がどんな役割を果たしたいか考えることが大切です。

まずは自分の周りの解決したい問題を見つけ、一生懸命取り組んでみてください。お金や条件よりも、「誰のどんな笑顔を見たいか」が仕事の本質です。課題を解決してもらったら、その人は笑顔になりますよね。

いろんな仕事の中から、自分がやってみたい役割を考えることが大切です。

人生で最初のマッチングなので、しっかり向き合ってほしいと思います。学生時代はたくさんの支援があるけれど、そのうち自分で切り開く時が来ます。

だから、自分だけを見るのではなく、社会のニーズにも目を向けて、自分がどの役割をやってみたいかを考えてみてください。

失敗しても次があるので、まずは一歩踏み出すことです。

帝塚山学院大学飛河智生教授

帝塚山学院大学飛河智生教授

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

キャリア教育に対する深い愛情と責任感、そして“学生の未来に本気で向き合う姿勢”を強く感じました。

飛河教授 、本日はありがとうございました!