「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

こんにちは!「就活の教科書」取材チームの野口です。

今回は、神奈川大学経営学部の山岡義卓先生に、“つながり”を軸にした新しいキャリア観についてお話を伺いました。

山岡先生、本日はよろしくお願いします!

よろしくお願いします。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

山岡義卓(やまおか・よしたく)

神奈川大学 経営学部 国際経営学科 特任准教授

大学(理学部化学科)卒業後、食品メーカーに入社。研究開発部門に13年間従事した後、中小企業の事業支援を行う組織でインターンシップや産学官連携等による中小企業と大学の連携コーディネートに従事。社会人大学院でキャリアデザインを学び、2013年より現職。地域連携による体験型学習科目(PBL)のほか、キャリア形成論、NPOマネジメント等の科目を担当。

目次

神奈川大学山岡義卓特任准教授にインタビュー①:“人生の転機”を前に考えたいキャリアの話

学生から職業人へ

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

学生から社会人へステージが変わる就職は、人生のターニングポイントとなりますよね。キャリア支援の重要性について教えてください。

社会人になると立場や社会的役割がこれまでと大きく変わります。学生時代には、アルバイトなどをしていることはあっても、基本的には教育課程の中に身を置いています。しかし、多くの大学生は、大学院進学や海外留学といった選択肢があるにしても、卒業と同時にフルタイムの職業人となります。

そうしたキャリアの節目には、どうしても不安定さが生じます。これまでとは異なる考え方や行動が求められ、生活スタイルが変わります。だからこそ、その不安定な状況に備え、あらかじめ準備をするという意味で、移行期におけるキャリア支援は非常に重要だと考えています。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

私も社会人になるのが非常に不安でした。

かつては、企業が新入社員を丁寧に教育・研修してくれました。不安定な状態で入社しても、受け入れ側が何とかしてくれる体制が整っていました。しかし、現在では必ずしもそうではありません。即戦力とは言わないまでも、かつてのように十分な時間をかけて新入社員を育ててくれるとは限らないのです。

さらに、キャリアの選択肢も多様になっています。私が大学を卒業したのは30年以上前ですが、そのころは、大学を卒業すれば企業等の組織の一員になるのが一般的でしたが、今はそうとは限りません。さらに、その後も転職、副業・複業、独立、起業、あるいはUIJターンなど、さまざまな可能性があります。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

今はキャリアの選択肢が本当に多いですよね。

私が大学生だった1980年代後半から1990年代前半の頃には、キャリア形成に関する科目は一つもありませんでした。しかし、今ではキャリア関連の科目がない大学はほとんど存在しません。

かつてはなかった科目が、今ではすべての大学にあるという事実は、それだけキャリア教育の必要性・重要性が高まっていることを示しています。大学に限らず、中学や高校でもキャリア教育が推進されています。社会全体として、若者にキャリアに関する学習が必要だと認識されているということです。

ですから、学生自身もキャリアについて学ぶ意識が求められます。特に、立場が大きく変わる移行期にはそのことがより強く要請されます。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

昔はキャリア形成の授業はなかったのですね。しかし、何をしたら良いかわからない学生も多いですよね。

自分と社会を知ることから始めるキャリア探究

キャリアを考える際に重要となるのが、「自分自身を知ること」と「社会を知ること」の二点です。

たとえば応用問題を解くためには基礎や基本を理解しておくことが必要です。キャリアに関しても同じで、これまでに経験したことのない状況にどう対応すべきかを判断するためには、自分自身の価値観、働くということに焦点をあてるなら労働観やキャリア観、さらにはそれらを包含する人生観や生命観といった軸が必要になります。

ただし、そうした価値観は最初から備わっているわけではなく、経験を積む中で形づくられていくものです。若い時期には「今、自分は価値観を育てている最中だ」という認識を持てると良いです。

自分自身の軸がないと周囲の状況や思惑に流されてしまいます。例えば就職支援会社は学生にとってありがたい存在ですし、企業にとっても必要なサービスを提供しているかもしれませんが、ビジネスですから意図があります。軸がなければそうした意図のある情報の適否を判断することは難しく、翻弄される可能性があります。

その軸となる価値観を形づくるためには、その土台となる「世界」を広げることが必要です。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

価値観は経験を積む中で、徐々に出来上がっていくのですね。

「高校と違って大学にはいろんな人がいる」と言う学生たちもいますが、実際のところ、大学にはそれほど多様な人がいるわけではありません。同じ学部であれば同じ分野の学習をしているということはもとより、日本の大学は、年齢層もほぼ限られており、きわめて同質性の高い集団だと言えます。

そうした中で、家とアルバイト先と大学、3つの場所を循環するだけの生活をしていると、世界はどんどん狭くなっていきます。その閉じた世界をどうにか押し広げたいというのが、私自身の考えであり、取り組んでいることでもあります。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

世界を広げる学び:PBLの意義

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

私も学生時代はアルバイトと家と大学を行き来していました。

世界を広げるためにはどうしたら良いのでしょうか。

世界を広げる活動のひとつが体験型学習(PBL)です。

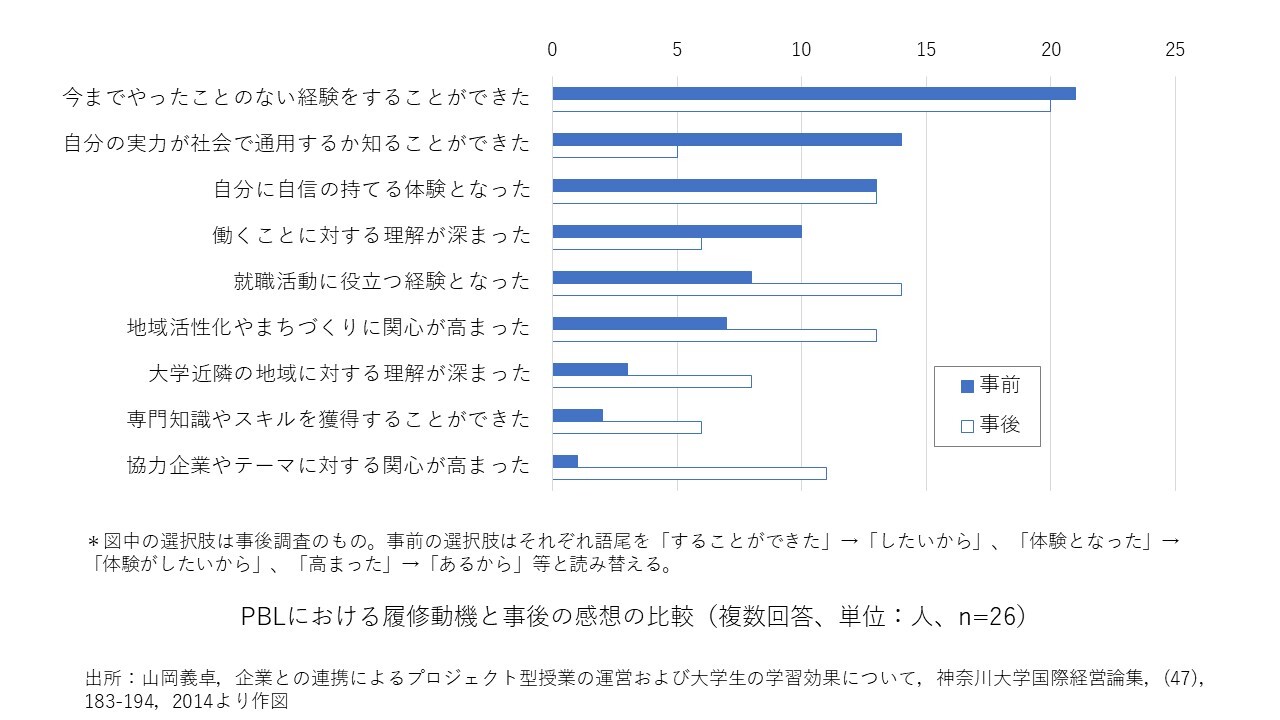

学生たちが体験型科目を履修する動機は、たとえば、「今までにない経験をしてみたい」や、「自分の実力が社会で通用するか試したい」、「自分に自信の持てる体験をしたい」といった、自分自身に関することが中心です。それは当然のことで、将来について不安を抱えながら、適切なキャリア選択をしたいという思いから、自分自身をなんとかしたいと考えてこうした科目を履修するのは自然な流れです。

しかし一方で、自分の外に対する関心は非常に乏しいのが現実です。いくつかのデータがありますが、たとえば中小企業と連携して行うプロジェクト型の授業にもかかわらず、中小企業に関心を持って参加する学生はほとんどいません。また、大学近隣地域との連携をテーマにしたPBLでも、地域に対する関心は希薄です。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

PBLを通して「自分を知りたい」「試したい」という学生の動機、よくわかります。

しかし、キャリアは単に個人の能力や資質、経験の積み重ねだけで成り立つものではありません。社会や地域が何を求めているのか、現在どういった状況にあるのかといった理解がなければ、自らの能力を十分に発揮することも難しいのです。

実際に、これらの科目を履修することで、当初は地域に関心がなかった学生たちのうち、およそ半数が地域や連携先、テーマに関心を持つようになるという変化が見られています。つまり、最初は関心がなかったとしても、深く関わることで自然と関心が生まれ、それによって世界が広がっていくのです。

関心を持っていない人の世界を広げることは難しいですが、一度関心を持てば、そこから世界は大きく広がっていくと考えています。

そういう意味でも、大学生活の前半期の2年生の段階で、こうしたPBLなどを履修して外の世界と関わり、関心を持てるようになることは、非常に大きな変化だと考えています。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

成果を生むPBLの仕組み

PBLの形は大学や学部によって多様であり、私自身も2007年頃から中小企業支援の仕事を通じて、複数の大学でコーディネーターとしてPBLの立ち上げに関わってきました。その後、教員として関与するようになり、20年近く取り組んできた中で、重要なポイントが三つ見えてきました。

第一に、「連携企業や団体の選定」です。PBLでは、企業や団体は単なる授業の協力者ではなく、共に学びの場をつくり、価値を生み出していくパートナーです。その思いを共有できる方たちと連携することが必要です。インターンシップのように採用目的が前面に出ると、学びとしてのバランスが崩れることもあります。

第二に、「目標設定と振り返りの仕組みを組み込むこと」です。PBLは期間が長いため、途中や最後に振り返りを行い、学生が実践を通じて何を学んだかを確認するプロセスが欠かせません。経験学習モデルの観点からも、学習効果を高めるために不可欠な要素です。

第三に、「情報共有と継続的な改善」です。企業や団体も多大な時間や労力をかけて関わってくださっています。学びの成果や気づきを共有し、双方がフィードバックを通じて改善を重ねていくようにする。大学側が一方的に要請するのではなく、共に授業をつくっていくためには情報共有は不可欠です。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓特任准教授にインタビュー②つながりがひらくキャリアの可能性

キャリアドリフト:深く考えず動いてみる

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

キャリアについて、学生さんにはどのように伝えていますか?

「キャリアドリフト」という言葉があります。「ドリフト」とは漂流するという意味で、あまり深く考えずに動いてみることを指します。

たとえば、資格取得や留学のために勉強するというように、何か目的をもって行動することもよいですが、単純に「面白そうだな」や「英語を話せたらかっこいい」というような感覚で動くことも全く問題ありません。むしろ、「いつかやってみたい」と考えるだけで終わってしまうのが、一番もったいないと感じています。興味や関心をもったら、まずはやってみるべきです。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

あまり深く考えず、挑戦してみることも大事なのですね。

AIでは得られない「現場での体験」

近年、インターネットやAIの普及によって多くの学生が「調べれば分かる」と考えるようになっているように感じます。机に向かってパソコンやスマホを操作していれば必要な情報が手に入ると信じているかもしれません。

しかし、現実には実際の現場に行ってみなければ得られない情報がたくさんあります。現場の空気感や人の語り口、熱量、思い、関係性といった「生の情報」は、インターネットやAIではわかりません。

誰でも使えるインターネットやAIから得られる情報は、今後ますますその価値が下がっていく可能性があります。逆に、現場でしか得られない自らの体験や感覚に基づく情報の価値はこれから高まっていくでしょう。

だからこそ、学生たちには積極的に現場に足を運び、様々な体験をし、見たり聞いたりすることを大切にしてほしいと考えています。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

SNSも普及し、現地に行かなくても動画で見ることができますよね。

その中でも足を運んで、様々な体験をすることが大切なのですね。

実践例:「リラのいえ」での学び

「リラのいえ」という、難しい病気のために自宅を離れて治療する子どもたちとその家族が滞在できるNPO運営の施設が横浜にあります。先日、その施設を学生たちと一緒に訪問させていただきました。

駅からバスで10分ほどかかり、さらにそこから少し歩くような少し不便な場所にあります。学生たちは「わざわざ行くのは面倒だ」「ホームページで調べれば分かる」「話を聞くだけならZoomでもいいのでは」と思ったかもしれません。

訪問後、学生たちは「温かくて優しさにあふれた場所だった」といった感想を持ちました。「リラのいえ」のスタッフの皆さんが、学生たちに熱意をもって丁寧に説明してくださったのですが、その語り口や家族を支えたいという思いに、学生たちは強く共感していました。「共感」とは、心が動かされることで、現場に行ったからもたらされたものです。

ウェブ上では、施設の役割や設立経緯、部屋の間取りや利用料金といった情報は得られるでしょう。しかし、その場の空気感や人の思いや気遣い、温もりといったものは、現地に行かなければ感じ取ることはできません。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

タイパなど、効率を重視する気持ちはわかります。しかし実際に足を運ばないとわからないこともたくさんありますよね。

「つながり」のキャリアデザイン

最近、「つながりのキャリアデザイン」という言葉を自分なりに考えています。

従来のキャリアデザインは「分断型」だったのではないかと感じています。たとえば、人を育てるということに関しては、学校は学生の教育、企業は従業員の人材育成と、それぞれの役割が分けられています。当たり前と言えば当たり前のことですが、人を育てるという点は共通していますから、一緒にできることや、一緒にやったほうがいいこともあるかもしれません。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

つながりのキャリアデザインですか。確かに大学、企業など今は分断されていますよね。

大学という空間も、同質性の高い集団が形成されやすく、異質な存在を無意識的に排除することでいろいろな意味での「やりやすさ」が保たれているように感じます。多様性を受け入れるよりも、囲い込みが優先されがちです。企業でも、職場には基本的には働く人しかおらず、異なる世代や立場の人との交流は限定的です。

こうした分断は、学校や企業に限らず、家庭と職場、学習とあそび、高齢者と若者、生産と消費などさまざまな関係にも見られます。本来はつながっていたものが効率の名のもとに分けられ、地域社会のような多様な世代や立場の人たちとつながりを持つ機会は少なくなっています。

その結果として、孤独や孤立、格差の拡大、不寛容といった社会問題が起きているのではないでしょうか。ウェルビーイングの観点から見ても、これらは現代社会の大きな課題であり、根本的な解決策は「つながりの回復」にあると感じています。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

現代社会の課題解決策は「つながり」だとお考えなのですね。

例えば、PBLでは企業やNPOの方々に関わっていただいています。教員だけで授業をつくるのに比べれば手間も時間もかかりますし、運営の難易度は高くなります。しかし、それでもつながりを生み出す教育は不可欠です。

人はそもそもつながりの中で生きています。「ワークキャリア」だけでなく「ライフキャリア」の視点で捉えれば、人生そのものがつながりの積み重ねだということはより理解しやすいと思います。学生たちにはキャリアは人生の「轍」だと説明しています。「轍」の中にはこれまでの学習や仕事等の経験、すなわち外的キャリアだけでなく、自分自身の思いや価値観などの内的キャリアが含まれます。そして、そこにいろいろなつながりが埋め込まれているということは、誰でも少し振り返れば気づくことでしょう。

一方で、分断が進む社会では、自分一人で生きていくという発想に陥りがちです。しかし、それは非現実的なことです。たとえば、何かをやりたい、何かを得たいと思ったら、それを誰かと一緒にやる方法を探していくことなどが重要だと考えます。

キャリアのあらゆるステージで、つながりを意識し、育み、それに支えられて選択をしていく。たとえば、勤めていた会社が倒産しても、つながりがあれば「次に何をしようか」と前向きに考えることができる。そうした柔軟さも、つながりによって支えられます。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

人生=つながりの積み重ねで、キャリアの本質なのですね。

神奈川大学山岡義卓特任准教授から就活生へのメッセージ「就職はキャリアの節目だが、最後の選択ではない」

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

最後に就活生にメッセージをお願いします。

就職はキャリアの大きな節目のひとつです。皆さんはこれまでもいくつかのキャリアの節目でさまざまな選択をされてきたと思いますが、おそらく、これまででもっとも大きな選択になるのではないでしょうか。

キャリアの節目では来し方を振り返り、進む方向を見定めることが求められます。この機会に少し丁寧に、学んできたこと、経験してきたこと、考えてきたこと等、これまでのご自身を見つめなおして欲しいです。そのうえで、将来を展望し、相応しい選択をしていただきたいです。

とはいえ、難しい判断を迫られることもあるかもしれませんし、思い通りにならないと感じることもあるかもしれません。あるいは、自分自身を振り返ったり見つめたりするのはちょっと辛いと感じることもあるかもしれません。

就職は確かにキャリアの大きな節目ではありますが、これが最後の選択ではありませんし、迷っても逡巡しても思い通りにいかなくても、そこからまたキャリアは積み重なっていくものです。そう考えるとそれほどのことでもないんです。ちょっと就活しんどいなと感じることもあるかもしれません。大きな節目ではあるけれど、これもまたずっと続くキャリアのひとつの場面に過ぎないということも覚えておいていただけるとよいです。

神奈川大学山岡義卓先生

神奈川大学山岡義卓先生

「就活の教科書」編集部野口

「就活の教科書」編集部野口

キャリア(人生)は1人で築くものではないという大切な気づきを得ました。

山岡先生 、本日はありがとうございました!

⇒ 神大の先生