「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

こんにちは!「就活の教科書」取材チームのチェです。

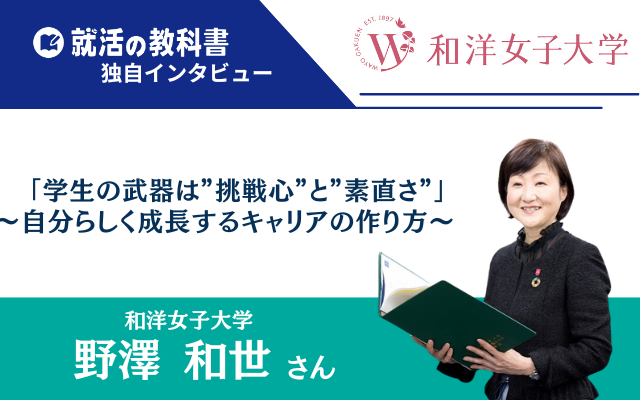

本日は、和洋女子大学の野澤和世さんにお話を伺いました!

野澤和世さん、本日はよろしくお願いします。

よろしくお願いします。

野澤和世さん

野澤和世さん

野澤 和世 (のざわ・かずよ)

和洋女子大学 企画部 部長、千葉県大学就職指導会 副会長、大学職業指導研究会 幹事

和洋九段女子中学校高等学校から和洋女子大学に進学。

ファーストキャリアは医療大学での秘書。その後、日本語教師や人材コンサルティング会社勤務、グローバル人材支援の社内起業からのM&Aなどを経験。

社会人として早稲田大学、大学院で異文化と人材育成についても修学。

2019年に和洋女子大学へ入職し、多彩な経歴を活かした進路支援を行う。

目次

和洋女子大学 野澤和世さんにインタビュー①:留学生も同じ土俵で戦う就活――「相互理解」と「先を見据えた準備」が成功のポイント

外国人留学生の就職活動は日本人と同じ?――「留学生採用のリアル」と日本語力の重要性

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「外国人雇用コンサルタントとして外国人採用に携わった経験がある」とお聞きしましたが、日本での就職活動において、外国人留学生も日本人と同じように動くべきですか?

外国人留学生も日本人と「同じ時期・同じタイミング」で就職活動を進めることが理想的です。

インターンシップや企業研究の時期も同様に動くことで、より多くの選択肢を得ることができます。

企業の中には留学生を通年採用しているところも多いため、4年生になってからでも応募できる場合もあります。

しかし、そうであっても「留学生は遅くても大丈夫」と考えることは危険です。

本当に行きたい企業や職種があるなら、早い段階から準備を始めることが大切です。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

日本で就職活動を行う以上、留学生も日本人学生も同じ条件になりますよね。

”日本人学生も同様”ですが、外国人留学生には「日本企業がどんな人材を求めていることを理解する」と伝えています。

就職活動を行う中で、「自分の長所」や「頑張ってきたこと」をアピールする機会が多いと思いますが、その際に企業がどんな視点であなたを見ているのかを考えてほしいです。

“ステレオタイプ”という言葉があります。

例えば、外国人の方は「積極的」「行動的」と見られる一方で、「自己主張が強い」「協調性に欠けるのでは」と思われてしまうこともあります。

逆に、日本人は「控えめ」「真面目」と評価される一方で、「消極的」と見られることもあります。

こうした先入観は、本人の本質を知らないまま生まれてしまうものです。

だからこそ、面接では「協調性があります」「チームで動くのが得意です」といった形で、自分から伝えることが大切なのです。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

日本人学生が海外で働く場合も同じだと思いますが、やはり言語能力は必要とされますか?

外国人留学生にとって、やはり一番大切なのは「日本語力」だと思います。

私も外国人雇用コンサルタントとして多くの企業と関わってきましたが、企業から「外国人は本当に優秀だ」と口をそろえて言いました。

その一方で、やはり仕事の現場で必要になるのは日本語でのコミュニケーション能力なのです。

日本人と一緒に働く以上、相手の考えを理解し、自分の意見を日本語で伝える力は欠かせません。

日本語力は、単に言語能力の問題ではなく、信頼関係を築く力でもあります。

野澤和世さん

野澤和世さん

学業も立派な経験――“学生の本分”が就職活動の強みに変わる

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

留学生の中には、「アルバイト」や「インターンシップ」よりも学業の成績を重視している人が多い一方で、日本人学生はその逆の傾向を持つように感じますが、企業は、実際どのような点を評価しているのでしょうか?

言うまでもなく、勉強は立派な経験の一つです。

そもそも学生の一番の仕事は学ぶことです。

学生が学業に真摯に取り組む姿勢は素晴らしいことなのです。

ただし、それを「頑張った経験」として伝えるためには、結果としての成績もある程度は伴っていることが大前提です。

努力の成果を「数値」や「結果」で示せると説得力が増します。

つまり、「勉強=評価されにくい」と考えるのではなく、学業を通して何を得たかを経験として語ることが大切なのです。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

勉強が課外活動より評価として劣っているわけではないことですね。

就職活動では、自分が頑張ってきたことをどう伝えるかがとても大切です。

企業の方々は、「学生がどんな経験をしてきたのか」「どんな姿勢で取り組んできたのか」を知りたいわけです。

そのためには、自分の体験をもとに話すことが一番説得力があります。

「勉強」も「アルバイト」も、どちらも立派なアピールポイントになります。

就活での要点は「何をしたか」よりも「どう取り組んだのか」です。

つまり、目標を持って取り組んだのかがポイントなのです。

どうしても「勉強」や「アルバイト」は”日常の延長として”こなしてしまいがちですが、「この授業で○○を身につけたい」「この仕事を通して接客スキルを磨きたい」など、一つひとつに自分なりの目的を持って行動することが大切です。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

目標を持って取り組んできた経験はきっと自信につながりますよね。

留学生と仲良くなるには?――“勇気を持って一歩踏み出す”関係づくりのヒント

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

日本人の中でも「留学生と仲良くなりたい」「外国人の友達を作りたい」と思っている学生は多いと思いますが、どのように近づけたら良いのですか?

少し勇気を出して行動してみることが一番大事だと思います。

例えば、「サークル活動」「ボランティア」「インターンシップ」「課外プロジェクト」など、留学生が参加する場所に身を置くことで、自然に出会いのきっかけが生まれます。

もし最初の一歩が不安なら、「周りの先生」や「キャリアセンター」に相談するのもおすすめです。

そこで「アドバイスをもらう」「一緒に参加できる活動を紹介してもらう」ことで、気軽に挑戦できます。

大学では、”ティーチングアシスタント(TA)制度”や”課外プログラム”を通して交流の機会を設けています。

まずは身近な先生との会話から始めても良いと思います。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

国籍関係なく、勇気を持って声をかけてみることが大切ですね。

言語は「英語」でも「日本語」でも大丈夫です。

大切なのは、話しかけてみようという気持ちと行動力。

例えば、「ゲーム」や「趣味の話」から始めてもいいと思います。

自ら行動することで、必ず新しい世界が見えてくるはずです。

野澤和世さん

野澤和世さん

和洋女子大学 野澤和世さんにインタビュー②:女性のキャリア形成とは?―― 「挑戦・両立・平等”の3つの視点」から考える

女性が少ない業界への挑戦と見極め方――現場の女性に直接聞くことが大事

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

女性のキャリア支援に関わる中で、出産や育児との両立が難しい会社や、女性が少ない業界を目指す学生には、どんな声かけやアドバイスをしていますか?

今は多くの企業が「女性の管理職を増やそう」「次世代リーダーを育てよう」と取り組んでいます。

女性総合職に向けたキャリアパスの整備も進んでいるため、ぜひ前向きにチャレンジしてほしいです。

ただ、やはりチャレンジすることに不安を感じている学生もいると思います。

そのときは、実際にその企業で働く女性社員や管理職の方に直接話を聞くことをおすすめしています。

女性がどのようにキャリアを築いているのか、職場の環境は働きやすいかなど、現場の声を確認することで不安を打ち消せるのです。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

その企業で働く女性社員に話を聞くことで自分の将来像を具現化していくことが要点ですね。

その上、OG・OBの方と話すのはとても良いと思います。

また、企業の人事担当者に「女性社員の方とお話ししたい」とお願いしてみることも視野に入れてみると良いです。

特に就職活動が進んで一次面接を通過するなど、選考が進んでいく段階では、そうした機会を設けてもらえるケースも増えます。

そこで、会社の人に遠慮せずに積極的に話を聞いてみることが大切です。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

企業に条件面について聞くことが切り出しにくいと感じている学生もいると思いますが、それでもやはり聞いた方が良いのでしょうか?

そういった学生には「○○についてお話を聞きたいのですが、」という話を伺うスタンスで質問すれば問題ないと伝えたいです。

私はむしろ自然なことだと思います。

それでも自分で聞きにくい場合は、キャリアセンターの職員に相談して代わりに確認してもらう方法もあります。

自分だけで抱え込まず、周りを頼ることを忘れないでください。

野澤和世さん

野澤和世さん

出産も育児も“キャリアの一部”キャリアを育てるチャンスに変える考え方

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

女性のキャリアプランを考える時に切り離せないことが「出産」「育児」などのライフイベントだと思いますが、そうした出来事を“壁”として捉えるべきでしょうか?

私は逆にチャンスとしてとらえても良いと思います。

出産も結婚も、どちらも人生の中で本当に素晴らしい出来事です。

自分の生活をより豊かにしてくれることの一つとしてぜひ楽しんでください。

お休みの期間も含めて、家庭の時間を目いっぱい楽しんで大丈夫です。

もし子育て中に「仕事に戻れるかな」と不安になったら、企業に相談してみるのも選択肢の中に入れてください。

育休中に資格を取る人もいます。育休中は上手に気分転換することも大切ですね。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

たしかに、今の時代は女性のライフイベントを弱みとして考える必要はないですよね。

また、ライフイベントを乗り越えた経験は、確実に自分の力(レジリエンス)になります。

まるでトレーニングのように、経験を積むことで体力は言うまでもなく精神力もついていきます。

子育てと仕事を両立することは大変ですが、「誰もができないことをやり遂げている」ということ。

だからこそ、もっと自信を持ってほしいです。

野澤和世さん

野澤和世さん

“女性活躍”という言葉がなくなる日――本当の平等を目指すために必要なこと

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

少しセンシティブな内容になりますが、「キャリアウーマン」「女性管理職」といったわざわざ“女性”をつけて表現することについてどのように考えていますか?

私はそのような言葉はいずれなくなってほしいと思っています。

「女性活躍促進」「男女平等」「女性の自立」など、日常生活でよく耳にする言葉は、当然ながら本学でも使われています。

しかし、私は、“女性の自立”という言葉には少し違和感を感じています。

すでに多くの女性は十分に自立していますし、あえて女性をつけることがどこか軽視されているように見えるからです。

とはいえ、こうした言葉が存在する背景には時代の事情があります。

アメリカでも“男女平等”が掲げられていますが、まだ様々な課題が残っています。

日本も同じく、「女性活躍」「外国人活躍」「障がい者雇用促進」などの言葉が使われるのは、まだ社会が完全な平等に達していないからだと思います。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

平等という言葉の裏に、まだ不平等があるように感じます。

例えば、「留学生も平等に採用しています」と言っても、日本語力が十分でなければ採用されにくい現状があります。

つまり、“平等という不平等”がまだ存在しているのです。

だからこそ、真の意味で平等が実現するまでは「活躍促進」「多様性推進」といった言葉を使い続けること。

さらには、発信し続けることが大切だと思います。

そして最終的な目標はその言葉自体が必要なくなる社会をつくることです。

野澤和世さん

野澤和世さん

和洋女子大学 野澤和世さんにインタビュー③:「経験に勝る学び」とは?――自分らしさを活かす面接術とポテンシャルの伸ばし方

学生のポテンシャルを引き出す方法――“経験に勝る学びはない”

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

学生の立場だと、「お金も経験もスキルもまだない」と感じてしまいがちなのですが、学生に“ポテンシャル”はありますか?

私は経験に勝るものはないと思いますが、学生自らが経験を作り出すのはなかなか難しいですよね。

だからこそ、本学の進路支援センター(キャリアセンター)では、学生が様々な経験を積むきっかけづくりを大切にしています。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

やはり、学生のポテンシャルを引き出すためには、いろんな経験をしてみることが大事ですよね

学生自身が自分の可能性を引き出すためには、果敢に挑戦することが大事です。

経験に勝るものはないため、何かに挑戦し、目標を持って取り組んでみてください。

きっと視野がどんどん広がっていくはずです。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

具体的にどういった経験をするべきでしょうか?

まず、どんな活動でもいいから「目標を持ってやってみる」ことが大切です。

ゲームで一位を目指すでも構いません。

120%の力で打ち込むことで、初めて“自分の成長”を実感できると思います。

いつも80%の力しか出していなければ、成長は感じにくいはずです。

だからこそ、「これだ」と思うものが見つかったら、思いきり全力で取り組んでください。

また、大学でも「授業・PBL(課題解決型学習)・実習」など、挑戦のチャンスがたくさんあります。

ただ、多くの学生が「単位のため」「お金のため」に行動してしまうため、大学での活動にも目を向けてほしいです。

野澤和世さん

野澤和世さん

就活で作らなくていい“自分”――素直さこそ最大の強み

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「このガクチカで本当に大丈夫かな?」と不安に感じる学生にメッセージお願いします。

就職活動では「自分をよく見せようとしすぎない」ことが大事です。

エントリーシートを完璧に仕上げようとする学生が多いのですが、作り込みすぎる必要はないと思います。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

素直な自分を出すこと、それが一番大切なのですね。

私はよく学生に「自分の素敵なところを一緒に探しましょう」と伝えています。

自分の中の“素敵な部分”を見つけて、その魅力が伝わるエピソードを話せば十分です。

言葉を飾るよりも、自分が頑張ってきたことを自分の言葉で伝える。

それが一番響きます。

企業の面接官も、作られたものではなく、本当のあなたのことを知りたいと思っているため、自分の素敵なところを信じて、それを素直に表現してほしいです。

野澤和世さん

野澤和世さん

面接で短所を聞かれたら?――“言い換え力”で印象を変える話し方

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

就活で自分の短所を聞かれた時、どう伝えればいいのか悩む学生も多いですが、どのように答えたらいいでしょうか?

私は「あえて短所を話さなくてもいい」と考えています。

面接では「あなたの長所は?」「短所は?」と質問が続くことがありますが、大切なのは、“会話のキャッチボール”を通して自分の魅力を伝えることなのです。

例えば、長所を話すときに「私は真面目な性格で〜」と答えるだけで終わると、面接官は次に「では短所は?」と聞きたくなります。

でも、長所の話の中でそのエピソードを広げて会話を楽しめれば、短所を聞かれる余地はなくなります。

つまり、“短所を減らす努力”ではなく、“長所を自然に見せる努力”をすればいいのです。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

それでも面接で短所を聞かれた際には、どうしたら良いのですか?

それでも聞かれたときは、「長所の延長線上で短所を表現する」ことを意識してください。

具体的に「真面目なところが長所ですが、真面目すぎて細かい部分に時間をかけてしまうことがあります」など、「行きすぎた長所」として言い換えると、誠実さが伝わり、印象を下げることはありません。

企業が短所を聞く理由は、学生が自己分析できているか、また、短所の改善に向けて努力しているかを知るためです。

嘘をつく必要はありませんが、言葉の選択には気をつけたいですね。

企業がその言葉を聞いたときどのような印象を持つか考えましょう。

できるだけポジティブな印象になる言葉を用いるとよいですね。

例えば、物事が決められない場合、「優柔不断」という言葉を使う学生が多いですが、「慎重すぎる傾向がある」という言葉に置き換えるとポジティブな印象になりますね。

その上で、どのように改善しているか伝えましょう。

野澤和世さん

野澤和世さん

和洋女子大学 野澤和世さんにインタビュー④:就活の行き詰まりは“相談”で解決――内定に近づくキャリアセンター活用法

就活がうまくいかないときは?――“キャリアセンターは就活のコーチ”という考え方

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

最後に「就職活動がうまくいかず、自信をなくしてしまった」「自分が何をしたいのか分からない」学生に向けてメッセージをお願いします!

就職活動は誰にとっても初めての大きな挑戦です。

だからこそ、「落ち込むこと」や「不安に思うこと」があって当然です。

でも、就活は見方を変えれば、たくさんの社会人と出会い、話を聞ける貴重な機会でもあります。

ぜひ「苦しい時間」ではなく、「自分を知る時間」として楽しんでください。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

就職活動に対する考え方を見直すことが重要ですね。

もちろん、それでも思うように進まない時期はあります。

そんな時は、ぜひキャリアセンター(進路支援センター)に相談してみてください。

そこで話をするだけで、少し元気を取り戻せることもあります。

キャリアの専門家があなたの“次の一歩”を一緒に考えてくれます。

スポーツにもコーチや監督がいるように、就職活動にも伴走してくれる人が必要です。

「一人でトレーニングする」よりも、「専門家に見てもらうこと」で視点が広がり、成長のスピードも上がります。

キャリアセンターは、まさに“就活のコーチ”のような存在なのです。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

キャリアセンターを活用しつつ、自分自身でも意識を切り替えるためのポイントはありますか?

もう一つ大切なのは、自分をリセットできる時間を持つこと。

趣味でも、友達と過ごす時間でも、カラオケでも構いません。

気持ちを切り替えるきっかけを持っておくと、前に進む力になります。

野澤和世さん

野澤和世さん

和洋女子大学キャリアセンターの特徴とは?――就職率100%を支える個別支援とキャリア講座の仕組み

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

貴学のキャリアセンターでは、具体的にどのような取り組みをされているのでしょうか。

まず、就職率は2年連続100%です。

当然ながら、学生が頑張った成果ですが、進路支援センターの取り組みとして大きなポイントが、「学生一人ひとりに専任のカウンセラーがいること」です。

専任のカウンセラーが就職が決まるまで徹底的に寄り添って支援をします。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就職率2年連続100%」というのは本当に驚異的な数値ですね。

その上、就職講座も充実しています。

毎週火曜日は進路の日。3年生になると毎週火曜日の4・5限はほぼ授業がなく進路の日として様々な講座を提供しています。

また、次世代の女性リーダー候補を育成する「なでしこキャリアプロジェクト」も行っています。

学生に寄り添った支援も心がけていますが、一方で、学生自身が力強く、確実に成長できる講座も実施しています。

野澤和世さん

野澤和世さん

「就活の教科書」編集部チェスンウ

「就活の教科書」編集部チェスンウ

学生一人ひとりへの丁寧なサポートがこうした高い就職率につながっているのだと感じました。

野澤和世さん、本日は貴重なお話をありがとうございました!