- GDでは「どれだけ貢献できたか」が評価される

- GDの練習方法5つ

- GDの苦手意識を克服する方法

- GDのコツ,注意点を内定者が解説

-

【優良版】GDを練習できるおすすめツール

-

【就活生】ミーツカンパニー

(企業の前でグループワーク) -

【就活生】適性診断AnalyzeU+

(251問で性格診断、人気No.1) -

【就活生/転職者】LINE適職診断

(あなたの適職を16タイプで診断)

-

【就活生】ミーツカンパニー

GD対策を受けてみる

GD対策を受けてみる(ミーツカンパニー)

公式サイト

(https://meetscompany.jp/)

*上場企業からベンチャー企業まで様々な企業が集結!

グループディスカッションの選考を受ける中で、GDの対策方法がどうしても分からない就活生も多いのではないでしょうか?

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

就活生くん

就活生くん

あります。

グループディスカッションの選考が控えているけど、初めてなので不安です・・・

GDはどう対策すればいいんですか?

GDのコツがあれば知りたいです!

就活生ちゃん

就活生ちゃん

私はグループディスカッションの対策講座やセミナーにも行ったことがあるんですが、いまいち攻略法が見えなかったです。

正直、苦手・・・・。

結局、苦手を克服するには場数をこなすしかないのかな?

そこでこの記事では、グループディスカッションで落ちたことのない「就活の教科書」編集部のトッティが、

グループディスカッションが初めてや苦手な就活生向けに、GDの対策方法を全てまとめました。

そもそも「グループディスカッションとは」から始まり、対策ポイント、役割について、練習方法について、評価ポイント、議論の流れについて網羅的に解説しています。

また、「就活の教科書」の内定者5人にアンケートを取り、グループディスカッションでの有利な役割や、注意事項、コツを聞いてみました!

- グループディスカッションの全体像が把握できている

- グループディスカッション選考を通過するポイントが理解できている

- グループディスカッションの対策・練習方法がわかり、行動できる

- グループディスカッションへの不安・苦手意識がなくなる

先に伝えておくと「グループディスカッションなどの選考対策をしたい!」という方は、選考対策が受けられ、優良企業のグループワークを通してGDの練習ができる「ミーツカンパニー」を使うのが一番おすすめです。

ちなみに「【就活生】ミーツカンパニー」以外なら、簡単な質問で自分のキャリアの価値観が診断できる「適性診断AnalyzeU+」、あなたの適職を16タイプで診断できる「LINE適職診断」を使って、今あなたがすべき対策を把握しましょう。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

- 【就活生】ミーツカンパニー(グループワークを通してGD練習ができる)

【公式サイト】https://www.meetscompany.jp/

- 東証プライム上場からベンチャー企業までマッチング

- 【就活生】適性診断AnalyzeU+(全251問、人気No.1の性格診断)

【公式サイト】https://offerbox.jp/

- 診断でSPI性格検査の練習も

- 【就活生/転職者】LINE適職診断(公式LINEで無料診断)

【公式サイト】https://reashu.com/linelp-tekishoku/

- あなたの適職を16タイプで診断

「結局どのサービスを使えば良いかわからない…」という方は、選考対策と優良企業紹介をしてくれる「【就活生】ミーツカンパニー」で対策してもらうのが一番おすすめですよ。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

|

画像タップでページ内に飛びます |

|

|---|---|

目次

【内定者5人に聞いてみた】グループディスカッションのコツ,必勝法,注意点は?

僕も就活生として、グループディスカッションでの役割の選択やGDで何をすればいいか、悩んでいます。

そこで次は、内定者の皆さんにグループディスカッション(GD)の必勝法を聞いてきました。

やっぱり実際の就活経験者の声はリアルで、本当に参考になります。

グループディスカッション攻略のカギになること間違いなしです。

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

そもそもグループディスカッション(GD)とは?

就活生くん

就活生くん

その過程でどんな役割を担い、どれだけチームの議論に貢献できたのか、企業は就活生を評価します。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

就活生くん

就活生くん

エントリーシートや面接では判断できない能力を見るために、グループディスカッションを行なっています。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

議論形式ではなく、ワーク形式のものは、「グループワーク」と呼ばれます。

「グループワーク」の対策方法については、こちらの記事にまとめていますので、合わせて参考にしてください。

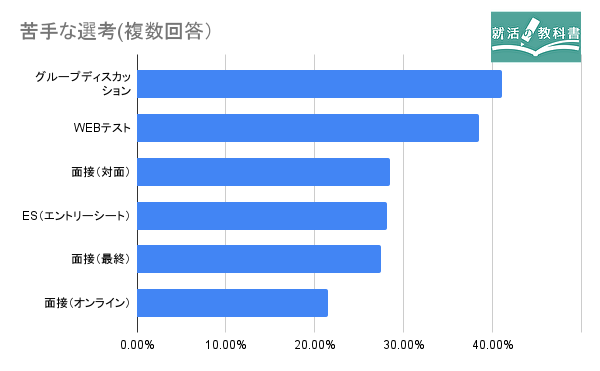

GDに苦手意識がある就活生の割合

就活の教科書が就活生を対象に「苦手な選考は何か」というアンケートを実施しました。(2023年3月18日実施)

その中で一番多く選ばれたのは「グループディスカッション」(41.1%)でした。

以上のように、多くの就活生がGDに苦手意識を持っていることが分かります。

GDは就活生の多くが苦手意識を持っている選考です。

自分だけが苦手だったらどうしようと思いこみすぎないようにしましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

協力してくれた内定者

◆ トッティ

・大学・学部:関西大学 経済学部

・内定先:広告代理店

◆ 神山 大智

・大学・学部:和歌山大学 経済学部

・内定先:IT業界 ベンチャー企業S社(エンジニア職)

◆ 上原 健吾

・大学・学部:大阪府立大学大学院 工学研究科

・内定先:日本IBM(GTS職)

◆ 南田

・大学・学部:関西大学 文学部

・内定先:IT業界 N社(技術職)

◆ 菅野 敬也

・大学・学部:関西学院大学 人間福祉学部 社会起業学科

・内定先:外資系IT業界 Y社(ビジネス職)

GDの得意な役割、苦手な役割は?

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

グループディスカッションでは、議論を円滑に効率よく行うために「役割を決める」らしいです。

まずは、内定者の皆さんに選考時のグループディスカッションにおける得意な役割、苦手な役割を聞いてみました。

就活生の皆さんも内定者の意見を参考に、自分に合った役割を発見しましょう!(僕もですが)

広告代理店の内定者 トッティさんの場合

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

トッティさんこんにちは。

GDにおいて得意な役割はありますか?

また、苦手な役割はありますか?

理由を含めて教えてください!

グループディスカッションの得意な役割は”司会”です。

司会はみんなに意見を振るだけでいいからですね。

司会において自分の意見はあまり必要ではないですよ。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

苦手な役割は特にありませんが、役割がないのが苦手です。

役割がないと、面接官に目立つような意見や発言が求められるので…

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

なるほど。

グループディスカッションでは、面接官の目にどう映るかは重要なんですね!

IT業界の内定者 神山さんの場合

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

グループディスカッションにおいて得意な役割、苦手な役割を教えてください。

また、その理由も教えてください。

グループディスカッションの得意な役割は“司会”です。

僕は、周りの意見を聞いてまとめるのが得意なので、司会が自分に合っていると思います!

「就活の教科書」編集部 神山

「就活の教科書」編集部 神山

グループディスカッションの苦手な役割は“タイムキーパー”ですね。

グループディスカッションの間に時間を気にしすぎていて議論のテーマが入ってこないことがあり、自分の意見が述べられなかった経験があるからです。

「就活の教科書」編集部 神山

「就活の教科書」編集部 神山

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

自分の長所をいかして役割につくことが大事なんですね。

自分の役割をしっかりと行う事は大切ですが、それに気を取られすぎると話し合いに入れないこともあるんですね…。

日本IBMの内定者 上原さんの場合

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

上原さんこんにちは。

グループディスカッションにおいて得意な役割はありますか?

また、苦手な役割はありますか?

理由を含めて教えてください!

グループディスカッションの得意な役割は“書記”です。

書記の役割は全体の流れをまとめることで、それが自分自身の流れの把握に繋がるからです。

「就活の教科書」編集部 上原

「就活の教科書」編集部 上原

グループディスカッションの苦手な役割は“タイムキーパー”です。

タイムキーパーは他の役割に比べて議論の内容に直接関係があるわけではないので、一番意味が無いと思います。

「就活の教科書」編集部 上原

「就活の教科書」編集部 上原

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

議論を中心に役割を考えているんですね!

僕も、大学の授業でノートをまとめながら理解につなげていたので、書記が向いているかも。

IT企業の内定者 南田さんの場合

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

南田さんこんにちは。

グループディスカッションにおいて得意な役割はありますか?

また、苦手な役割はありますか?

理由を含めて教えてください!

グループディスカッションにおいて得意な役割は“ファシリテーター”です。

私は発言していない人や、意見が特定の人に偏っている事には割と気がつく方だと思います。(神経質な性格なので…)

グループディスカッションの会場には早めに到着して、みんなが発言しやすい空気を作ることは意識しています。

「就活の教科書」編集部 南田

「就活の教科書」編集部 南田

グループディスカッションで苦手な役割は“発表者”です。

私は人前で話すことが得意でなく、話をしている最中で何を言っているかがわからなくなります。

どうしても発表者が私しかいない場合には、少し練習の時間を作ってもらうようにしていました。

発表時には「結論ファースト」を心がけていました。

「就活の教科書」編集部 南田

「就活の教科書」編集部 南田

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

自分の性格をしっかりと把握して、苦手な役割を担当するときの対策をしっかり行っていたんですね!

外資系IT企業の内定者 管野さんの場合

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

管野さんこんにちは。

グループディスカッションにおいて得意な役割はありますか?

また、苦手な役割はありますか?

理由を含めて教えてください!

グループディスカッションにおいて得意な役割は特にありません。

僕はグループディスカッションの時には基本的には役割にはつきませんでした。

話がずれた時に修正することを心がけていました。

「就活の教科書」編集部 菅野

「就活の教科書」編集部 菅野

グループディスカッションにおいて苦手な役割は“書記”です。

理由は、字が汚いのと、紙に短時間でディスカッションの内容をまとめるのが下手だからです。

「就活の教科書」編集部 菅野

「就活の教科書」編集部 菅野

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

役割につかないというのも1つの手なんですね!

話が盛り上がり話題がそれている場合には軌道修正をすることは大事ですもんね!

GDで注意する事は?

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

グループディスカッション(GD)に合格するために、何か注意するべきことはあるのでしょうか。

次は、グループディスカッションで注意しないといけない事を内定者の皆さんに教えてもらいます

内定者の皆さんお願いします!

広告代理店の内定者 トッティさんの場合

グループになった人と仲良くして、みんなで通ろうという気持ちで挑みましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

IT業界の内定者 神山さんの場合

他人の意見を否定しすぎる事は絶対にだめです!

どれだけ頭が良くても、他人の意見を否定しすぎると必ず落ちますよ。

グループディスカッションでは、周りの意見を尊重することも大切です。

「就活の教科書」編集部 神山

「就活の教科書」編集部 神山

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

会社の人にアピールしようとして、自分の意見ばかりを主張する事はマイナスなんですね。

こうならないように注意します!

日本IBMの内定者 上原さんの場合

臆して発言をしない事です。

自分の発言には自信を持ちましょう!

「就活の教科書」編集部 上原

「就活の教科書」編集部 上原

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

IT企業の内定者 南田さんの場合

全く発言をしないのはNGです。

企業の人も全くアクションを起こさない人に対しては、グループディスカッションの評価のしようが無いので…

「就活の教科書」編集部 南田

「就活の教科書」編集部 南田

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

内気な性格だからとは通用しないんですね!

積極的にどんどん発言していきます。

外資系IT企業の内定者 管野さんの場合

自分の意見ばかりを言わないことですね。

確かに自分の意見を主張する事は大事ですが、グループディスカッションはやはりチーム戦なので、空気を読むことも大切です。

「就活の教科書」編集部 菅野

「就活の教科書」編集部 菅野

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

ズバリ、GDの必勝法とは!?

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

ここまで、内定者の皆さんに色々聞いてきましたが、結局のところグループディスカッション(GD)に必勝法はあるんでしょうか。

最後に、内定者の皆さんにグループディスカッションの必勝法を聞いていきましょう!

広告代理店の内定者 トッティさんの必勝法

必勝法は「グループのメンバーと仲良くすること」、これにつきます。

考の始まる前の雑談の時間にいかに仲良くなれるかで、その後の議論の進み具合は変わってくると思います。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

やはり、グループディスカッションはチーム戦ということですね。

自分の事だけを考えて行うグループディスカッションは、逆に自分の首を絞めてしまう事がわかりました!

IT業界の内定者 神山さんの必勝法

必勝法は「相手の意見を尊重しつつ、自分の意見も言うこと」です。

グループディスカッションでは、自分の意見を主張しすぎるのも、周りの意見に合わせすぎるのも良くないです。

周りの意見を尊重し、自分の意見もしっかりと述べましょう。

またチーム内の議論が脱線しているときに、それを指摘するとGOODです!

「就活の教科書」編集部 神山

「就活の教科書」編集部 神山

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

日本IBMの内定者 上原さんの必勝法

「就活の教科書」編集部 上原

「就活の教科書」編集部 上原

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

グループディスカッションは頭を使うことが大切なんですね。

また、アイディアなどは自分だけのものではなくて共有していくことが必要なんですね!

IT企業の内定者 南田さんの必勝法

必勝法は「結論に貢献すること」です。

私が受けてきた業界(メーカー、IT、金融など)のグループディスカッションでは、自分がそれほど重要な発言をしているとは思わない時も、話に入るように心がけていたら受かっていました。

「就活の教科書」編集部 南田

「就活の教科書」編集部 南田

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

外資系IT企業の内定者 管野さんの必勝法

必勝法は「得意な役割を1つ作る」です。

事前に得意な役割を1つ持っていれば、本番にかなり有利に余裕をもって行動できると思います。

また、得意な役割がないなら、軌道修正に徹しましょう!

「就活の教科書」編集部 菅野

「就活の教科書」編集部 菅野

「就活の教科書」編集部 松浦

「就活の教科書」編集部 松浦

たくさん練習して、自分の得意な役割を発見していきます!

内定者の皆さんにグループディスカッションについての様々な意見を聞きましたが、

全てに共通するグループディスカッション攻略のカギは “チーム意識を持つこと”のようです。

自分の事だけを考えずに、チームとして良い結果を得られるようにする事が、グループディスカッション突破への近道ということがわかりました。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(ミーツカンパニー)

グループディスカッションの対策

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

内定者の僕が考える、グループディスカッションの対策ポイントはこの7つです。

- 対策①:チームメンバーと仲良くなる

- 対策②:話し言葉に気をつける

- 対策③:発言しないを避ける

- 対策④:1人で長く話しすぎない

- 対策⑤:時間配分を意識する

- 対策⑥:議題の定義を設定する

- 対策⑦:自分の得意な役割を決める

GD対策①:チームメンバーと仲良くなる

グループディスカッション対策の1つ目は、「GDのチームメンバーと仲良くなる」です。

選考が始まる前などにチームのメンバーと雑談を交えて仲良くなるのは、選考を有利に進める上で重要な鍵になります。

チームで議論をしていくためには、多くのアイデアを出し、アイデアをまとめて結論まで導くチームワークが必要になってきます。

チーム全体で良い議論をするためには、良い雰囲気を作りましょう。

グループディスカッションは全員が受かることもあります。(逆に全員が落ちることもあります。)

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GD対策②:話し言葉に気をつける

グループディスカッション対策の2つ目は、「話し言葉に気をつける」です。

チームのメンバーで話すときは基本的に敬語が望ましいです。

同世代で話し合うと「やばい」「マジで」など、選考にはふさわしくない発言をてしまいがちです。

そういった発言は、採用担当者によくない印象を与えてしまいます。

「同世代だから、タメ口でいこう」という流れであれば、敬語でなくてOKです。

その場に応じて臨機応変に対応しましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GD対策③:発言しないを避ける

グループディスカッション対策の3つ目は、「発言しないを避ける」です。

発言をしなければ、採用担当者から評価しようがありません。間違っていても、まずは屈せずに発言しましょう。

もし、チームに発言できていない学生がいた場合は、あなたから声をかけて議論への参加を促しましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GD対策④:1人で長く話しすぎない

グループディスカッション対策の4つ目は、「1人で長く話しすぎない」です。

発言がないのは避けるべきと説明しましたが、長く話しすぎるのも良くありません。

長く話しすぎると、短い制限時間の中で他の学生の発言機会を奪っているということになります。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GD対策⑤:時間配分を意識する

グループディスカッション対策の5つ目は、「時間配分を意識する」です。

チームで時間配分を決めないまま議論を進めた場合、「まず、何分まで話し合って、何分に結論をまとめるか決めましょう」と一声かけましょう。

グループディスカッションは短い時間の中で、結論まで導かなくてはなりません。

だらだらと議論していれば、「気づいたら、もう終わっていた。結論がまとまっていない」というのはよくある話です。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GD対策⑥:議題の定義を設定する

グループディスカッション対策の6つ目は、「議題の定義を設定する」です。

グループディスカッションのテーマは、「ふんわりとした抽象的な答えのないもの」が多いです。

議論を始める前に、人によって違う言葉の定義を決める必要があります。

例えば、「コンビニの売上を2倍にしてください」というお題は、定義を決めないまま議論を始めてしまえば、意見がバラバラでまとまりづらいです。

理由は、「どんなコンビニ?」という部分が抽象的で、「田舎にあるコンビニ」「都会にあるコンビニ」「駅前にあるコンビニ」など、それぞれ自分の思い描いているコンビニ像が違うからです。

コンビニの場所を定義するだけでも、ターゲットやアプローチの仕方も変わってきます。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GD対策⑦:自分の得意な役割を決める

グループディスカッション対策の7つ目は、「自分の得意な役割を決める」です。

どんな役割が自分の力を発揮できて、チームをより良い方向に導くことができるのか、考えてみてください。

何度も言っていますが、グループディスカッションで大切なことは「どれだけチームに貢献できたか」です。

そのためには自分はどんな役割でチームに貢献できるかを採用担当者にアピールしなければなりません。

チームでの自分の立ち位置を知るには、実戦あるのみですよ。

以上、グループディスカッションの対策方法をまとめるとこのようになります。

- 対策①:チームメンバーと仲良くなる

- 対策②:話し言葉に気をつける

- 対策③:発言しないを避ける

- 対策④:1人で長く話しすぎない

- 対策⑤:時間配分を意識する

- 対策⑥:議題の定義を設定する

- 対策⑦:自分の得意な役割を決める

GDは実践的な練習が必要なので、上記のような対策を一人や友達と緊張感をもって練習することは不可能です。

しかし、「ミーツカンパニー」を使えば実践的なGDの練習ができるようになります。

「ミーツカンパニー」は、GD選考会付きのイベントなので、企業の前で緊張感をもってGDができます。

「GD選考で落ちたくない!」という就活生は、「ミーツカンパニー」を使ってみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。

ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。

イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。

有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。

\ 30秒でカンタン無料エントリー /

グループディスカッションでの役割

就活生くん

就活生くん

先輩から「GDでは役割が大事」って聞いたんだけどけど。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

繰り返しになりますが、グループディスカッションを突破する上で必要なのは「チームの議論にどれだけ貢献できたか」です。

自分に合った役割を担うことで、「自分はこのような形でチームに貢献できる」と採用担当者にアピールできます。

自分はどのような役割が得意なのか、見つけてはいかがでしょうか?

GDでは、どの「役割」をすればいいの?

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッションを円滑に進める上で、重要な役割が3つあります。

- 司会

- 書記

- タイムキーパー

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッション(GD)での役割は、自分に合った役割を選びましょう。

自分に合った役割をすることで、議論を活性化でき、チームに最も貢献できるからです。

グループディスカッションでは、「自分の役割を持ち、議論に貢献できているか」が重要となります。

グループディスカッション(GD)では、自分に合った役割で議論に貢献し、チーム全体をより良い方向へ導くことが重要です。

分は司会が得意であっても、他の学生の方が自分より司会に向いていれば、司会を譲り、別の角度からチームに貢献しましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの役割①:司会

グループディスカッションの役割の1つ目は、「司会」です。

司会は議論の中心になり、メンバーの意見を引き出し、意見の整理や時間の管理などを行い、チーム全体をより良い方向へ導く役割です。

グループディスカッションにおいて、司会が意識するポイントが2つあります。

- メンバーから意見を引き出すこと

- 意見を整理すること

意識すること①:メンバーから意見を引き出すこと

司会の重要な仕事は、メンバーから多くの意見を引き出すことです。

司会が意識することを、以下にまとめてみました。

- メンバーの意見を否定せず、肯定的に受け止める

- 発言していないメンバーがいれば、意見を問いかける

- 「どうしてそう思ったの?」「他には?」などとメンバーの意見を深掘りする

意識すること②:意見を整理する

メンバーの意見を整理するのも司会の重要な仕事です。

グループディスカッションでは、「どうしてその結論に至ったのか」が非常に重要です。

結論までのプロセスを強く意識して、結論を組み立ててください。

司会に向いている人

司会が意識することを踏まえ、司会に向いている人の特徴をまとめました。

- 相手から意見を引き出す能力に優れている

- 意見をまとめ、整理することが得意

- チームの目標に対しての全体像が見えている

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの役割②:書記

グループディスカッションの役割の1つ目は、「書記」です。

書記はメンバーの意見を書き出し、意見を整理する重要な役割です。

グループディスカッションの書記をする上でのポイントが3つあります。

- メンバーのどんな些細な意見も書く

- メンバーの意見をグループ化、整理

- 自分の意見を考え、発言する

意識すること①:メンバーのどんな些細な意見も書く

グループディスカッション中、メンバーが発言した意見はなんでも書きましょう。

決して自分の主観で「これは書かなくていい」と思わないでください。

どんなに些細な意見だろうと、みんなで磨けば大きなアイデアに変わるものです。

意識すること②:メンバーの意見をグループ化、整理

メンバーの出した多くの意見を、見やすく書くことも「書記」の仕事です。

意見の似ている部分や相反する部分を図でわかりやすく区別し、チーム全体で共有しやすくすることが必要です。

ただし勘違いしないで欲しいのですが、グループディスカッションの「書記」はただメンバーの意見を書いているだけではいけません。

自分の意見も考え、積極的に発言する必要があります。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

書記に向いている人

書記が意識することを踏まえ、書記に向いている人の特徴をまとめました。

- メンバーの意見を要約する能力

- 様々な意見を整理する分析力

- 相手の意見を聞きつつ、自分の意見を考える柔軟性

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの役割③:タイムキーパー

グループディスカッションの役割の1つ目は、「タイムキーパー」です。

タイムキーパーはグループディスカッションの時間を管理する役割です。

グループディスカッションは制限時間が設けられており、それもかなり短い時間です。

時間配分を考えて議論しなければならないので「何分まではアイデアを出しましょう」「残り10分なので意見をまとめましょう」などとメンバーに時間の共有をします。

また、時間を気にしつつ、自らも意見、アイデアを出さなければなりません。

タイムキーパーに向いている人

タイムキーパーが意識することを踏まえ、タイムキーパーに向いている人の特徴をまとめました。

- 時間の管理を行うことができる

- 時間管理だけではなく、自ら意見の発言をする柔軟性

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

司会、書記、タイムキーパー以外のおすすめの役割3つ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

次は、「司会や書記はちょっと向いていない・・・」という学生におすすめの役割を3つ紹介します。

またここで紹介する役割は、「タイムキーパーをやりながら」など兼任することも可能です。

1人が1つの役割というわけではなく、1人が複数の役割を持っても問題ありません。

柔軟に役割を担っていきましょう。

司会、書記、タイムキーパー以外のおすすめの役割はこの3つです。

- 監視者

- アイディアマン

- プレゼンター

これらの役割は、司会・書記・タイムキーパーとは違い、「監視者やります!」と宣言するわけではなく、心の中で役割を意識します。

それでは、これらの役割を1つずつ説明していきます。

他の役割①:監視者

グループディスカッションのおすすめの役割1つ目は、「監視者」です。

「監視者」は、議論の流れがズレないようにサポートする役割で、チームが誤った方向に行くのを防ぎます。

議論が誤った方向に行きそうになった際に「違った観点で考えましょう」「次にやるべきことは〜です」などとチームを誘導します。

監視者の仕事は主に2つです。

- 課題の定義を決める

- 時間配分を決める

監視者の仕事①:課題の定義を決める

監視者の重要な仕事は、「課題の定義を決める」ことです。

課題の定義を決めるとは、グループディスカッションで出されたお題に登場した言葉の意味や前提条件の共通認識を決めることです。

お題の共通認識を決めることで、議論の脱線を防ぐことができ、議論がスムーズに進みます。

グループディスカッションのお題はほとんどが抽象的です。

たとえば「焼肉屋の売り上げを二倍にする施策を考えろ」というお題であれば、そのままアイデアだけを出せば、良い発表は出来ません。なぜなら定義が共有されていないからです。

高級な焼肉屋なのか、チェーン店なのか、どんなターゲットで、どんなアプローチをとるのか?それら全てをチームで決めてからアイデアを出すことが必要です。

「監視者」はチームが課題の定義を決めずに議論を始めた場合に、議論の定義を決めるように誘導します。

「議論を始める前に定義を決めませんか」と一言言うだけで、発表のクオリティは格段に良くなります。

しかし、しっかりとなぜその定義にしたのかは聞かれても答えられるようにしましょう。

また、定義付けがしっかりとできていれば、チームの議論の論点がずれていた場合に、定義に戻って議論を修正することができます。

監視者の仕事②:時間配分を決める

また監視者は、「何分にアイデアを出して、何分に結論をまとめる」といった議論の流れを常に意識しましょう。

議論の流れを意識することで、「そろそろ結論をまとめますか」などと声をかけることができます。

議論を円滑に進める声かけは、選考官に大きく評価されます。

- 冷静に状況を分析できる

- 議論全体の流れを把握している

そのため選考官からの印象も良いです。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

他の役割②:アイディアマン

グループディスカッションのおすすめの役割2つ目の「アイディアマン」は、どんどん意見を出す役割です。

自ら意見を出し続けたり、相手の意見に対しても「さらに〜すれば良いと思います」とアイデアを深めていきましょう。

- 発言力がある

- 斬新な思考を持っている

- 様々な視点で物事を捉えることができる

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

他の役割③:プレゼンター

グループディスカッションでおすすめの役割3つ目の「プレゼンター」は、みんなで議論してまとめた結果を発表する役割です。

話を論理的に組み立て、わかりやすく発表しなければいけません。

声のトーン、話すスピード、振る舞い方など、聴衆を引き込むことのできる能力が必要です。

また、話を論理的に組み立てる際に参考にしておきたいPREP法というフレームワークがあります。

プレゼンをする際には参考にしてみてください。

「PREP法」

- P=Point (結論)

- R=Reason (理由)

- E=Example (事例、具体例)

- P=Point (結論を繰り返す)

最初に結論を伝え、次にその理由を説明、事例で理由を補強し、最後に結論を繰り返す構成です。

PREP法の順序で発表を進めることで、論理的な構成に仕上がります。

- 多くの人の前で発表することが得意。

- 論理的にわかりやすく伝えることができる。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDでは、役割がなくても大丈夫?

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

就活生ちゃん

就活生ちゃん

このままじゃグループディスカッションに受からない・・・?

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッションで評価されるのは、議論に貢献し、チームをより良い方向に導くことです。

そのため選考では、どの役割を担ったかは重要ではありませんし、役割がなくても問題なく選考は通過できます。

実際に僕も役割なしで選考を通過したこともありますし、僕の周りの就活生もそう言っています。

どの役割をしたから選考に有利になるという訳ではありません。

自分に合った役割で、チームに貢献することが重要です。

インターンシップや早期選考、グループディスカッションのイベントなどで練習を重ねて、自分ならどういった形でチームに貢献できるのかを探しましょう。

本番と同じようなGDの練習をしたい方は、「ミーツカンパニー」を使うのがおすすめです。

「ミーツカンパニー」は、GD選考会付きのイベントなので、企業の前で緊張感をもってGDができます。

「GDの練習をして役割を確かめたい!」という就活生は、「ミーツカンパニー」を使ってみてくださいね。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GD選考に関する記事一覧

「グループディスカッションが苦手」という就活生には、 グループディスカッション対策とコツ という記事がおすすめです。

この記事を読めば、「GDではファシリテーター(司会)をすべき?」「役割が無ければ落ちるの?」という疑問が全て解決できるので、GD選考を控えている就活生はぜひ読んでください。

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(ミーツカンパニー)

グループディスカッションの練習方法

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

就活生くん

就活生くん

頭では理解しても、実際のグループディスカッションはもっと奥が深いです。

対策として、とにかくグループディスカッションの場数を踏むことが重要になってきます。

回数をこなし、自分がチームの中でどういった立ち回りで議論に貢献できるのか見つけていきましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

就活生くん

就活生くん

第一希望の企業のグループディスカッションの前に練習しておきたいです。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

内定者の僕が考える、グループディスカッションの練習方法はこの5つです。

- 練習方法①:選考付きのグループディスカッションイベントに参加する

- 練習方法②:グループディスカッションセミナーに参加する

- 練習方法③:就活生で模擬グループディスカッションをする

- 練習方法④:グループディスカッションで役立つ本を読む

- 練習方法⑤:早期選考で行われている選考に参加する

- 練習方法⑥:普段のニュースに関心をもつ

練習方法①:選考付きのグループディスカッションイベントに参加する

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッションイベントとは、「イベント内でグループディスカッションをして、企業が気に入った就活生をスカウトするイベント」のことです。

特に、一番オススメのイベントは、一日最大2~8社が参加する選考付きの「ミーツカンパニー(Meets Company)」(株式会社DYM運営)です。

「ミーツカンパニー」を使えば、企業の前でGDができるので、友達や就活仲間でGDをするよりも何倍もためになります。

自分のパフォーマンスが合否という客観的な結果で返ってくるので、緊張感がありグループディスカッションの練習に向いています。

ミーツカンパニーは、年間1000回以上、全国32か所で開催されるため、地方の就活生でも参加しやすいです。

非常に多くの就活性がミーツカンパニーのグループディスカッションに参加している実績もあります。

グループディスカッションの練習のために、まずは「落ちてもいいや」くらいの気軽な気持ちで参加してみましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

練習方法②:グループディスカッションセミナーに参加する

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

様々な場所で無料開催されている、グループディスカッションの講座やセミナーに参加してみましょう。

グループディスカッションを主催している就活サービスとしては、「内定ラボ」などがあります。

少数で行うグループディスカッションの練習を行っています。

フィードバックもくれるので、自分の議論での立ち回りについて不安な就活生は役立ててみてください。

練習方法③:就活生で模擬グループディスカッションをする

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

友人やインターンシップで出会った就活生4〜6人を集めて、テーマを決めて議論してみましょう。

ただ知り合いでグループディスカッションをすると、グダグダになってしまう可能性があります。

しっかりと時間制限を設け、結論まで導くようにしてくださいね。

模擬グループディスカッションは緊張感をもって行いましょう。

練習方法④:グループディスカッションで役立つ本を読む

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

実戦は確かに大事ですが、中身が空っぽではなんの活躍もできません。

グループディスカッションに役立つノウハウを本から取り入れることで、アイデアを出す方法や、アイデアのまとめる方法、議論の主導権を掴む方法などの知識を吸収できます。

内定者の僕が役立った本を2冊紹介しますね。

東大生が書いた 問題を解く力を鍛えるケース問題ノート 50の厳選フレームワークで、どんな難問もスッキリ「地図化」

グループディスカッションで与えられたお題やテーマの解き方が分かります。

問題がケース化され、この本をこなすことで、様々なお題に対して柔軟に対応できるようになります。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

世界一やさしい問題解決の授業―自分で考え、行動する力が身につく

課題解決に対する考え方をとても分かりやすく書かれています。

ロジカルシンキングの基礎中の基礎が学べる本なので、思考力に不安がある就活生は手に取ってみても良いかもしれません。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

練習方法⑤:早期選考で行われている選考に参加する

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

ベンチャー企業では早期選考を行っている企業が多いです。エントリーして実際のGDの空気を味わってみましょう。

グループディスカッションのその場の緊張感や雰囲気などは、実際の選考でなければ分かりませんよ。

練習方法⑥:普段のニュースに関心をもつ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

訓練として、普段のニュースに関心を持ち、自分の考えを持つ練習をしましょう。ニュースに対して「自分ならこう考えるのにな」など。

グループディスカッションの選考では、常に自分の考えや、モノの見方を求められます。

ただ、訓練してなければ自分の意見を持つのは難しいです。

いきなりは難しいのでまずは様々な人の意見に触れてみましょう。

その方法として、NewsPicks(ニュースピックス)、Twitter(ツイッター)などで他の人の意見を取り入れるのがオススメです。

NewsPicksは学生月額500円で登録できます。

「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。

ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。

イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。

有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。

\ 30秒でカンタン無料エントリー /

グループディスカッションで評価されるポイント

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDでは何を評価されているの?

就活生くん

就活生くん

人事さん

人事さん

社会人になると会議や打ち合わせで、ディスカッションをする機会が多くあります。

企業としては、会議をより良い方向へ導き、効率的に議論を進める就活生が欲しいですよね。

そのため、グループディスカッションの選考では、「チーム全体をより良い方向へ導き、いかに議論に貢献できているか」が重要な評価の基準になります。

評価ポイントとしては、「議論を展開する力があるか」「相手の意見をしっかりと聞くことができるか」「積極性に議論に参加しているか」などがあります。

もちろん、グループディスカッションの細かな評価基準は企業によって多少異なります。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDでの評価ポイント

まずは、グループディスカッション(GD)の評価基準は、「チーム全体をより良い方向へ導き、議論に貢献すること」だと説明しました。

人事さん

人事さん

就活生ちゃん

就活生ちゃん

議論に貢献することが重要といっても、詳しくどんなポイントが評価されているのか分かりません。

分かりました。次は評価するポイントについて具体的にお教えしますね。

以下では、グループディスカッションの選考で人事や採用担当者が見ている5つの評価ポイントについて詳しく解説していきます。

人事さん

人事さん

GDの評価ポイント①:協調性

人事さん

人事さん

「協調性」とは、メンバーの意見をしっかりと聞き、チームで課題に向かって議論することです。

社会人では上司や取引先などへ対する関係性の構築やつながり、他者への共感、相手へ配慮をすることが必要となります。

グループディスカッションでは以下のポイントが評価されています。

- 相手の意見をしっかりと聞けるか

- 相手の意見を配慮して議論をできているか

- 自分の主張を押し通そうとしていないか

GDの評価ポイント②:論理性

人事さん

人事さん

「論理性」とは、誰が聞いても「なるほど」と理解できる発言をする力です。

社会人になると上司への報告や、取引先での打ち合わせなどが多く、論理的にわかりやすく発言できる人材が必要とされます。

グループディスカッションにおいても論理的に意見する就活生は評価が高いです。

論理的に話すコツとしては、発言する際に「結論→理由→具体例」の順に述べると論理的になります。

自分の意見を主張する際は、論理的に、なおかつ簡潔に話すようにしましょう。

GDの評価ポイント③:積極性

人事さん

人事さん

「積極性」とは、自発的に最後まで仕事に取り組む姿勢があるかどうかです。

社会人において、「問題を解決するためにはどうすれば良いのか」を考える姿勢が重要になります。

グループディスカッションでは「どうすれば自分はチームに貢献できるのか?」を考えることが重要です。

- 自分がチームに貢献できる役割を担う

- 最後まで諦めずに課題の解決策を考える

GDの評価ポイント④:リーダーシップ

人事さん

人事さん

「リーダーシップ」とは、議論を活性化させて、議論を前に進める力です。

ここで勘違いして欲しくないのは、「リーダーシップ」は自分が中心となってチームを引っ張っていく役割の「リーダー」ではありません。

メンバー全員が活発的に議論ができるように、チーム全体を援護するのがリーダーシップです。

グループディスカッションでは、「議論を前に進める力」が必要になります。

- 意見の一致を求める

- 時間配分を決める

- 定義を決める

GDの評価ポイント⑤:思考力

人事さん

人事さん

「思考力」とは、課題に対して自分なりに考える力です。

社会人になると、様々な課題に対して自分の考えを示していかなければなりません。

グループディスカッションで人事や採用担当者は、学生がどのような考えを持っているかを見ています。

GDの「評価シート」

就活生くん

就活生くん

人事さん

人事さん

「評価シート」は、学生を評価するときに人事や採用担当者が記入するものです。

次は、グループディスカッションの選考で人事や採用担当者が実際に使用する、「評価シート」の例を紹介します。

グループディスカッション「評価シート」の例

【協調性】

□相手の意見をしっかりと聞けるか?

□相手の意見を配慮して議論をできているか?

□自分の主張を押し通そうとしていないか?

【論理性】

□相手にわかりやすく説明しているか?

□自分の意見に理由を述べているか?

□簡潔に意見を述べているか?

【積極性】

□議論に前向きに参加しているか?

□チームの議論に貢献できる役割を担っているか?

□最後まで諦めずに取り組んでいるか?

【リーダーシップ】

□チームの目標に対して議論を進めているか?

□チームをより良い方向に導いたか?

【思考力】

□課題に対しての自分の考えがあるか?

グループディスカッション選考では、5つの要素を軸に、いかに「議論を進めることに貢献できるか」が評価のポイントになってきます。

また、グループディスカッションでは、いかに「議論を進めることに貢献できるか」が重要になってきます。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(ミーツカンパニー)

グループディスカッション(GD)の流れ

就活生くん

就活生くん

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

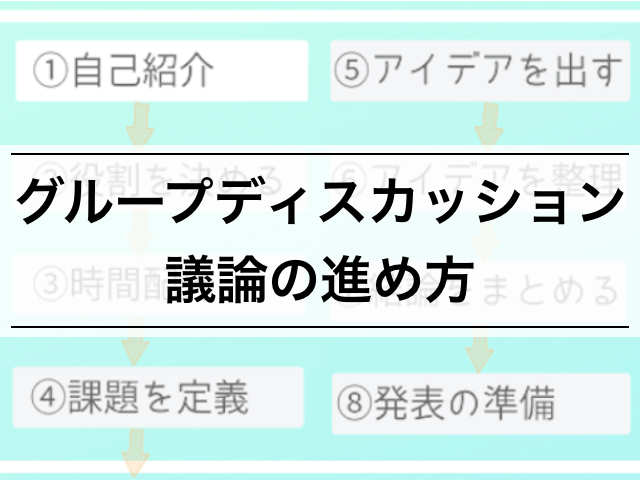

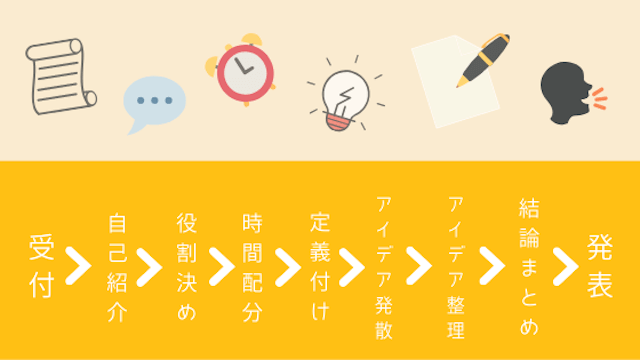

- グループの割り当て

- メンバーに自己紹介

- 選考官からの説明

- 課題発表:GD開始

- 役割を決める

- 時間配分を決める

- 定義付け

- アイデアを出す

- アイデアをまとめる

- 結論を出す:GD終了

- 発表の準備

- 発表

- (人事からのフィードバック)

GDの流れ①:グループの割り当て

グループディスカッション(GD)の流れの1つ目は「グループの割り当て」です。

会場に着くと、受付で採用担当者から自分の席を指定されます。

例えば、「A〜Eまでグループがあり、あなたはAのグループです。Aの席に着席してください」などと指示があります。

どちらにせよ「失礼します」と元気よく入室しましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ②:メンバーに自己紹介

グループディスカッション(GD)の流れの2つ目は、「メンバーに自己紹介」です。

ほとんどのグループディスカッションは4〜6人で行われます。

一緒に選考を受ける他の就活生に対して元気よく挨拶と自己紹介をしましょう。

就活生くん

就活生くん

グループディスカッションの選考では、みんなが自由に意見を出せる雰囲気づくりも大切です。

選考が始まる前など、時間に余裕があるならば雑談などで場を和ませましょう。

議論が始める前に仲良くなっておくことで、グループディスカッションをスムーズに進ませることができます。

早めに会場について自己紹介を済ませましょう。雑談などでより仲を深めることができます。

グループディスカッション の選考においては「周りは全員ライバルだ」という気持ちは捨ててください。

逆に「みんなで一緒に選考を進もう」という気持ちで挑んでください。

ここ、意外と重要ですよ。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ③:選考官からの説明

グループディスカッション(GD)の流れの3つ目は、「選考官からの選考の説明」です。

選考官からグループディスカッションについて、ルールや制限時間、発表の時間などについて説明があります。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ④:課題発表

グループディスカッション(GD)の流れの4つ目は、「課題発表」です。

選考官から、当日のグループディスカッションの課題のテーマが発表されます。

課題のテーマには様々な種類があります。

例えば、「50年後の社会人に必要なスキルとは?」といった「答え」がないテーマから、「有機野菜の売り上げを2倍にする施策を考えなさい」といった「発想力」を使うテーマがあります。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑤:役割を決める

グループディスカッション(GD)の流れの5つ目は、「役割を決める」です。

ディスカッションが始まったら、議論を円滑に進めるためにすぐ役割を決めましょう。

役割は司会、書記、タイムキーパーなどがあります。

役割で選考の評価は決まらないので、自分が最もチームに貢献できる役割を担いましょう。

この役割分担は、あまり時間をかけすぎないようスムーズに決めましょう。

司会

議論が円滑に進行するように、全体の指揮をとる役割です。

メンバーから意見をうまく聞き出しましょう。

書記

メンバーの意見をまとめる役割です。

どんな些細な意見であっても紙に書くようにしましょう。

タイムキーパー

議論の進みと残り時間を見て、議論の速度を調整する役割です。

グループディスカッションの時間配分を気にしながらメンバーに「残りが何分なので結論をまとめましょう」など指示を出しましょう。

※上記以外のその他のメンバーは、活発に意見を出し合いましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑥:時間配分を決める

グループディスカッション(GD)の流れの6つ目は、「時間配分を決める」です。

グループディスカッションは制限時間があり、とても短い時間で結論まで導かなければなりません。

「時間配分を決めずに議論を進めてしまい、意見がまとまらずに発表の時間になってしまった」というのはよくあることです。

議論に入る前に「何分でアイデアを出し合って」「何分で結論を出すのか」「発表の練習の時間」など時間配分をメンバーで共有しましょう。

「15分間で意見を出し合い、最後の10分で意見をまとめて結論を出しましょう」など、チームで時間配分を共有しておきましょう。

以下にグループディスカッションでの時間配分の例を挙げますので参考にして下さい。

- 課題定義(2分)

- アイデアを出し合う(10分)

- アイデアの整理(8分)

- 結論をまとめる(5分)

- 発表の練習(5分)

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑦:定義付け

グループディスカッション(GD)の流れの7つ目は、「定義付け」です。

就活生ちゃん

就活生ちゃん

議題に登場する単語や条件のイメージが、メンバーごとに違うことがよくあります。

そのため議論を始める前に、グループディスカッションの議題にある曖昧な言葉に対する「定義付け」が必要です。

定義付けについて、わかりやすく具体例を挙げます。

例えば、「焼肉屋の売り上げを2倍にする施策を考えてください」というお題があったとします。

もしそのまま議論を進めてしまえば、アイデアは方向性の定まらないものになってしまう可能性があります。

なぜかというと、メンバー内で「焼肉屋」の定義付けができていないからです。

チェーン店の焼肉屋、高級焼肉店、老舗の焼肉屋など「焼肉屋」のイメージは人によってバラバラです。

まず議論を始める前に、以下のように「焼き肉屋」の定義を決めなければなりません。

- どれくらいの規模なのか?

- どんな場所にあるのか?

- 誰が客層なのか?

- いつの時間帯に営業しているのか?

焼肉屋の定義が違うだけで、ターゲットもアプローチ方法も異なり、考えるアイデアも方向性の定まらないものになってしまいます。

この定義付けに正解はありません。チーム全員の合意が取れればOKです。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑧:アイデアを出す

グループディスカッション(GD)の流れの8つ目は、「アイデアを出す」です。

ここではアイデアの質にとらわれず、とにかく多くアイデアを出すことが重要になってきます。

アイデアを出すテクニックを4つ紹介します。

- 自由に発言できる雰囲気を作る

- 誰の意見にも否定をしない

- 質にこだわらず量を出す

- 人の意見を深掘りする

テクニック1:自由に発言できる雰囲気を作る

グループディスカッションのメンバー全員で、自由に発言できる雰囲気を作りましょう。

独創的だったり、無関係に思われるアイデアが出ても、メンバー全員が寛容に受け入れてくれる環境を作り、アイデアをどんどん出していきます。

テクニック2:誰の意見にも否定をしない

グループディスカッションのメンバーは、誰の意見も否定しないようにしましょう。

人は自分の意見を否定されると萎縮していまい、次にアイデアを考えても言い出せなくなってしまいます。

みんなの意見をどんどん褒めて、アイデアを出し合いましょう。

テクニック3:質にこだわらず量を出す

アイデアの質にこだわる必要はありません。どんな小さな思いつきであっても発言しましょう。

最初は無意味だと思うアイデアでも、みんなで考えれば、素晴らしいアイデアになることがあります。

テクニック4:人の意見を深掘りする

メンバーの意見を深掘りしてみましょう。

「なんで?」「どうしてそう思ったの?」「それで?」「他には?」などと質問することによって、アイデアに膨らみが出てきます。

アイデアの質は考えないで、とにかく発言をして、議論を活性化させましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑨:アイデアをまとめる

グループディスカッション(GD)の流れの9つ目は、「アイデアをまとめる」です。

多くのアイデアを整理してまとめましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑩:結論を出す

グループディスカッション(GD)の流れの10つ目は、「結論を出す」です。

整理してまとめた意見から結論になる部分を考えます。

グループディスカッションでは、「なぜ、その結論になったのか?」という結論までのプロセスが重要です。

結論までの過程をしっかりと考えましょう。

結論を決める際に、多数決はオススメしません。

なぜなら、グループディスカッションで選考官は、「なぜその結論が良いと思ったのか?」をメンバーで議論する過程を評価しているためです。

その中でメンバー全員が納得するものを導くのです。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑪:発表の準備

グループディスカッション(GD)の流れの11つ目は、「発表の準備」です。

グループディスカッションでは「なぜその結論にたどり着いたのか?」がとても重要です。

発表する際も、結論にたどり着いたプロセスを順序立てて発表しましょう。

また、メンバーの一人が代表で話すのか、メンバー全員でプレゼンするのかは事前に決めておいてください。

メンバー全員でプレゼンする場合、誰が何を話すのかということも忘れずに確認しましょう。

時間制限などがあれば、時間内に発表できるようにメンバー全員で打ち合わせすることをオススメします。

発表が時間内に発表できるのか 、チームで一度練習してみましょう。

また、「誰が発表をするのか」「複数人で発表であれば、誰がどの部分を話すのか」について、メンバーで再度確認しましょう。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

GDの流れ⑫:発表

グループディスカッション(GD)の流れの12つ目は、「発表」です。

グループディスカッションでは議論も重要ですが、発表も重要な評価ポイントです。

論理的に分かりやすく発表しましょう。

学生のプレゼンテーション発表の後、人事からのフィードバックがあることがあります。 グループディスカッション自体は終わっていますが、フィードバックを聞く姿勢も評価対象の可能性がありますので、気を抜いてはいけません。 人事から厳しい指摘があったとしても、無闇に反論せずに、「考えが至りませんでした」「もう少し議論すべきでした」など素直さを表現しましょう。 GDの流れを説明しましたが、流れを理解するには、実際に本番と同じようにGDを行うのが一番良いです。 そこで、本番と同じようなGDの練習をしたい方は、「ミーツカンパニー」を使うのがおすすめです。 「ミーツカンパニー」は、GD選考会付きのイベントなので、企業の前で緊張感をもってGDができます。 「GDの流れを一度確認してみたい!」という就活生は、「ミーツカンパニー」を使ってみてくださいね。 では次からは、グループディスカッションがどうしても苦手という人向けの解説していきます。 「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。 ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。 イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。 有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。 \ 30秒でカンタン無料エントリー / グループディスカッション(GD)を学生が苦手だと感じる原因は、僕の経験上、以下の5パターンに分類できます。 どれも、「うまく輪に入れない」「うまく議論に参加できない」という内容です。 グループディスカッションが苦手だと感じる学生は、以下の活躍するコツを活用してみてください。 小さなテクニックですが、慣れてくればグループディスカッションの議論に自然と入れるようになりますよ。 どの理由も、グループディスカッションのチームに貢献できていないのが大きな原因です。 グループディスカッションのチームに貢献できない人だと面接官に認識されると、落ちてしまいます。 入社後は会社という組織の中で仕事をするので、チームへの貢献度や、協調性に面接官は特に注目しています。 それでは、グループディスカッションを苦手だと感じるこの5パターンについて、詳しくお話していきます。 最初慣れるまでは、難しいですが、話さなければ合格できません。 グループディスカッションが苦手な就活生は、良いアイデアを思いつこうとしすぎて、黙ってしまうケースが多いです。 あくまで、企業が見ているのはディスカッションで積極的に発言している姿勢です。 アイデアを出すのが苦手でも、グループディスカッションは十分合格できます。 いくらアイデアが浮かばなくいても、人の話には常に耳を傾け、反応するようにしましょう。 人が話している間も、相槌を打ったり、「それいいですね!」などと反応を示すとグループディスカッションに参加しているよに見えます。 グループディスカッションが苦手な就活生は、論点がずれていことに気づけていません。 ディスカッション中は、出されたことと関係のない話しに反れてしまってはいけません。 常に冷静に、論点のずれが無いかを確認しながら慎重にディスカッションを進め、もしグループの論点がずれ始めると、自分が修正できるぐらいの余裕は持っておきましょう。 グループディスカッションを、自己主張する場だと思っている人は、大きな勘違いです。 ディスカッションに入れていない就活生がいれば、話を振ってあげるなどして、参加させてあげましょう。 協調性がアピールできる就活生は、面接官から高い評価が得られます。 「相手を論破するのではなく、みんなと協力しながら意見の擦り合わせをして、意見を導いていく。」という意識を持ちながら、ディスカッションを進めていきましょう。 グループディスカッションでは、最後に、グループごとに発表を求められるので、結論が出ないのは致命的です。 結論を時間以内に出すためにも、タイムスケジュールをディスカッションがスタートするのと同時に決めましょう。 進めていく中で、こまめに結論まで出せる時間があるかの確認することも大切です。 グループディスカッションが苦手な就活生は、結論を出すことを意識しましょう。 「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。 ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。 イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。 有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。 \ 30秒でカンタン無料エントリー / 苦手なグループディスカッションの克服方法をお伝えします。 グループディスカッションで最も大事で当たり前のことは、「積極的に話す」ことです。 以下の方法を使って、苦手なグループディスカッションを克服しましょう。 グループディスカッションを克服するためには、「グループディスカッションを実際に体験してみる」ことが一番効果的です。 グループディスカッションは、対策すれば誰でも上手な役割を演じられます。 しかし、グループディスカッションを実践的に練習する場が少ないため、GDを苦手に感じる就活生が増えています。 そこで、実践的にグループディスカッションを練習するには「ミーツカンパニー」を使うのが一番おすすめです。 「ミーツカンパニー」を使えば、グループディスカッションを通して企業の選考会に参加できるので、本番と同じ雰囲気で行えます。 そのため、「GDを練習して苦手克服したい!」という方は、「ミーツカンパニー」を使ってグループディスカッションを実際に体験してみてくださいね。 「ミーツカンパニー」を利用することで、第一志望のGD対策に使えますよ。 グループディスカッションが苦手な就活生は、自分で話しやすい雰囲気を作るようにしましょう。 雑談をしているときから、みんなに話をふるなどして会話の主導権を握ると、ディスカッションが始まってからも主導権を握ることができます。 そのため、グループディスカッションが苦手な学生は、会場に着き次第話しやすい雰囲気を作ることを意識しましょう。 次は、自分が話す雰囲気作りはできても、何を話せばいいかわからない、という方へ向けて、グループディスカッション中に話すコツをお教えします。 グループディスカッション中のコツは、自分の話しやすい雰囲気は作れたが、何を話したらいいかわからない人も多いと思います。 でも、特に意見やアイデアがなくても、話せる方法が2つあります。 それは、言い換えと、かみ砕きです。 「言い換え」は言葉の通り、人の発言を言い換えて、「~ってこういうことですよね」という風に、言い換えるだけです。 この言い換えだけで、ディスカッションに積極的に参加しているという姿勢を見せることができます。 これだと人の話しをしっかり聞いているだけで、誰にでもできますよね。 もう一つの「かみ砕き」は、人の発言をかみ砕いて「~って簡単に言うとこういうことですよね」という風に、言い直すことです。 確認するように、人の意見を自分なりにわかりやすく噛み砕き発言してみましょう。 自分の中でもしっかり整理することにより、良い意見が浮かんでくるかもしれません。 就活生で苦手意識を持っていしまう人がいるグループディスカッションとは、採用における選考方法の1つです。 グループディスカッションではお題について4~7人ほどで1つのグループを作り、与えられたお題に対して答えを出し、最後に全体で発表するのが一般的です。 グループディスカッションに関してよく勘違いされるのは、議論の結果(プレゼン内容)が全てだということ。 しかし本当に大事なのは、議論で答えを出すまでのプロセスです。 いくらチームの結果が良くても、ディスカッション中に自分が消極的で発言数が少なくては、受かるはずがありません。 グループディスカッションでは、限られた議論の時間内でどれだけ面接官に評価してもらえるかがカギとなります。 「グループディスカッションの対策何すれば良い?」「グループディスカッションに苦手意識がある」という就活生には、「ミーツカンパニー」の利用がおすすめです。 ミーツカンパニーでは、1日に2~8社の企業と少人数で話せるイベントに参加でき、イベント後は専属のアドバイザーが内定まで就活をサポートしてくれます。 イベントでは、企業と少人数で話せるだけではなく、グループワークの時間も設けられているなど、グループディスカッションの練習も行えます。 有名企業で実際に行ったグループディスカッションを体験できるだけではなく、その後選考サポートも受けられるので、ぜひ一度イベントに参加してみてくださいね。 \ 30秒でカンタン無料エントリー / グループディスカッション(GD)にどうしても落ちてしまうという人は、グループディスカッション で落ちる原因から、自分の発言/行動を振り返りましょう。 僕の経験上、グループディスカッションで落ちる原因はこの5つです。 このページで解説したことの繰り返しにはなりますが、これらの落ちる原因を1つずつチェックしていきましょう。 グループディスカッションで落ちる原因については、こちらの記事で詳しく解説しています。 今回は「就活の教科書」編集部のトッティが、グループディスカッションの対策方法について徹底的に解説しましたが、いかがだったでしょうか。 グループディスカッションは場数を踏むことが重要です。 経験を積むことで、「自分ならどうすれば議論に貢献できるのか?」を考えれるようになり、選考に通過する確率も上がるでしょう。 就職活動の選考の第一関門、グループディスカッションに苦手意識を持ってしまうのはよくありません。 この記事を読んで、グループディスカッションについて詳しくなり、苦手意識が少しでも払拭されていれば僕は嬉しいです。 ぜひ、グループディスカッション選考の対策に役立ててみてください。 就職活動を有利に進めるために、就活の基本的なやり方を理解しつつ、就活に役立つ無料サービスを利用しましょう。 以下の記事で、自己分析・エントリーシート・面接対策の簡単なやり方と、お役立ち就活サービスをまとめていますので、ぜひチェックしてみてください。 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティGDの流れ⑬:(人事からのフィードバック)

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッションがどうしても苦手な人は

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(ミーツカンパニー)グループディスカッションを苦手だと感じる原因5パターン

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ①:ディスカッションに参加できない

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ 就活生ちゃん

就活生ちゃん 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ②:人の話をうまく聞けない

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ③:論点がずれてしまう

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ④:協調性を発揮できない

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッションが苦手な学生は、協調性に注意しましょう。 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ⑤:結論がうまく出せない

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッションの苦手克服方法

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティグループディスカッションを実際に体験してみる

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ自分が話しやすい雰囲気を作る

話す内容は、雑談でも、就活に関する情報交換でもなんでも構いません。

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ「言い換え」と「かみ砕き」を活用する

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(ミーツカンパニー)グループディスカッションを苦手だと言う前に

グループディスカッションの時間は約20~30分です。ボーっとしていてはすぐに終わってしまいますよ。 「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ

グループディスカッションにどうしても落ちてしまう人は

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ 就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香

(ミーツカンパニー)まとめ:グループディスカッション対策は場数と貢献が重要!

「就活の教科書」編集部 トッティ

「就活の教科書」編集部 トッティ就職活動の基本的なやり方とお役立ちサービス

就活アドバイザー 京香

就活アドバイザー 京香